[导读] 编译整理:强子

鼻腔鼻窦乳头状瘤鉴别诊断

如前所述,鼻腔鼻窦乳头状瘤各亚型的组织学特征相对独特;但是该组病变与鼻腔鼻窦其他良性或恶性病种之间存在显著形态学重叠。

外生性乳头状瘤的鉴别诊断范围非常有限,唯一可能被误判的病种是鼻前庭寻常疣(verruca vulgaris,“皮肤角化型乳头状瘤”)。主要鉴别特征在于外生性乳头状瘤没有寻常疣中典型的显著角化不全和颗粒层增厚表现。确定表面上皮下是否有皮肤附属器结构或浆黏液腺,也可提供线索确定是皮肤病变、还是黏膜病变。

内翻性乳头状瘤的组织学表现要比外生性乳头状瘤更具异质性,因此其鉴别诊断范围更宽泛,最重要的是鉴别非角化型鳞状细胞癌。前述关于非角化性异型增生诊断的细胞形态学特征,同样适用于内翻性乳头状瘤与非角化型鳞状细胞癌的鉴别。当然癌也有某些独特之处,如坏死、组织侵犯(尤其侵及骨、脉管、神经周围)。

内翻性乳头状瘤还与最近才报道的鼻腔鼻窦伴DEK::AFF2融合的癌存在某些特征的重叠,比如局部内生性生长、移行样上皮、无角化、轻度多形性、肿瘤内显著中性粒细胞。不同于内翻性乳头状瘤的是,伴DEK::AFF2融合的癌一般有实性生长的区域,边缘呈推挤性浸润侵入周围间质,细胞形态单一(如并无混杂的黏液细胞和纤毛细胞)。

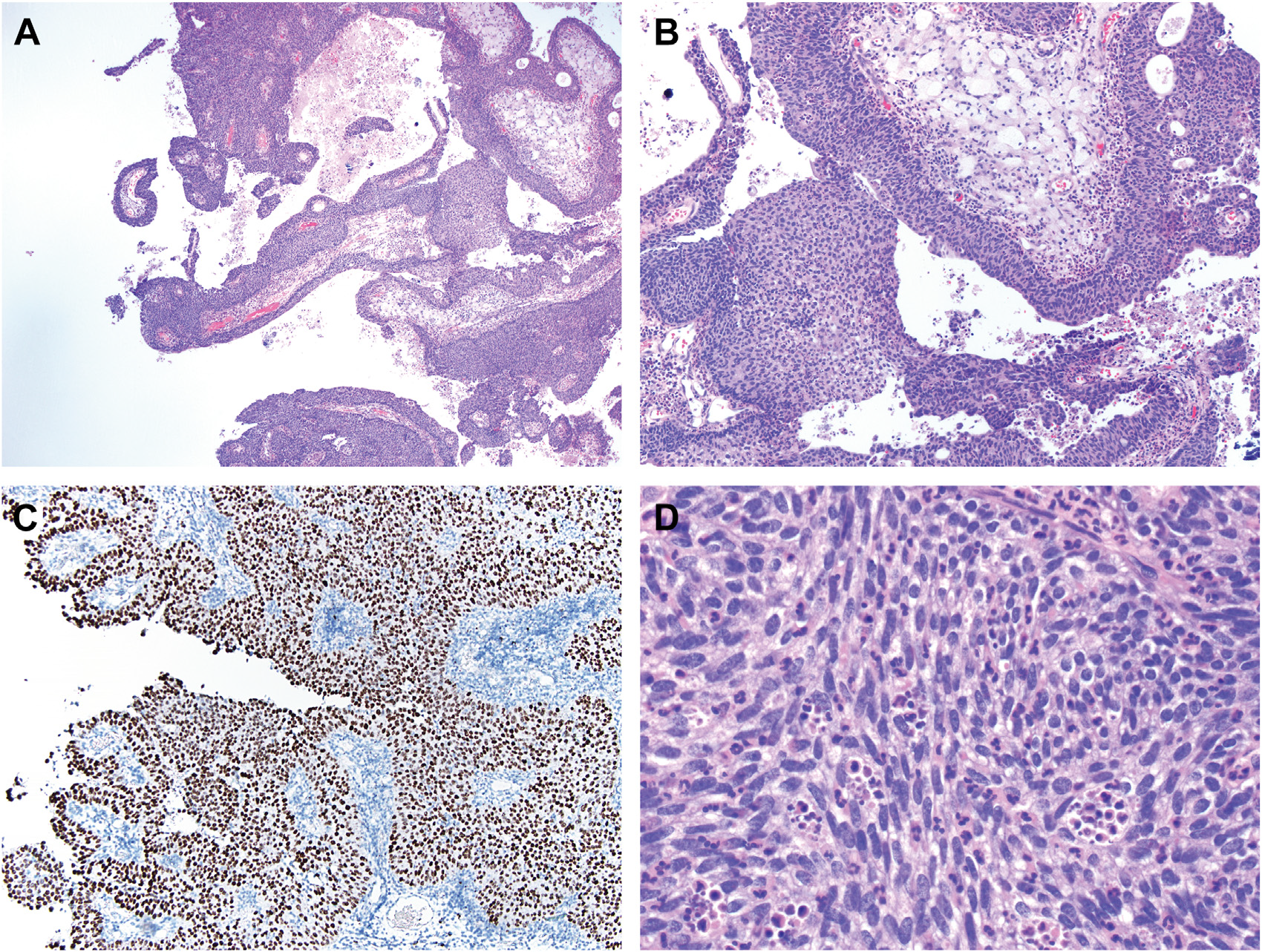

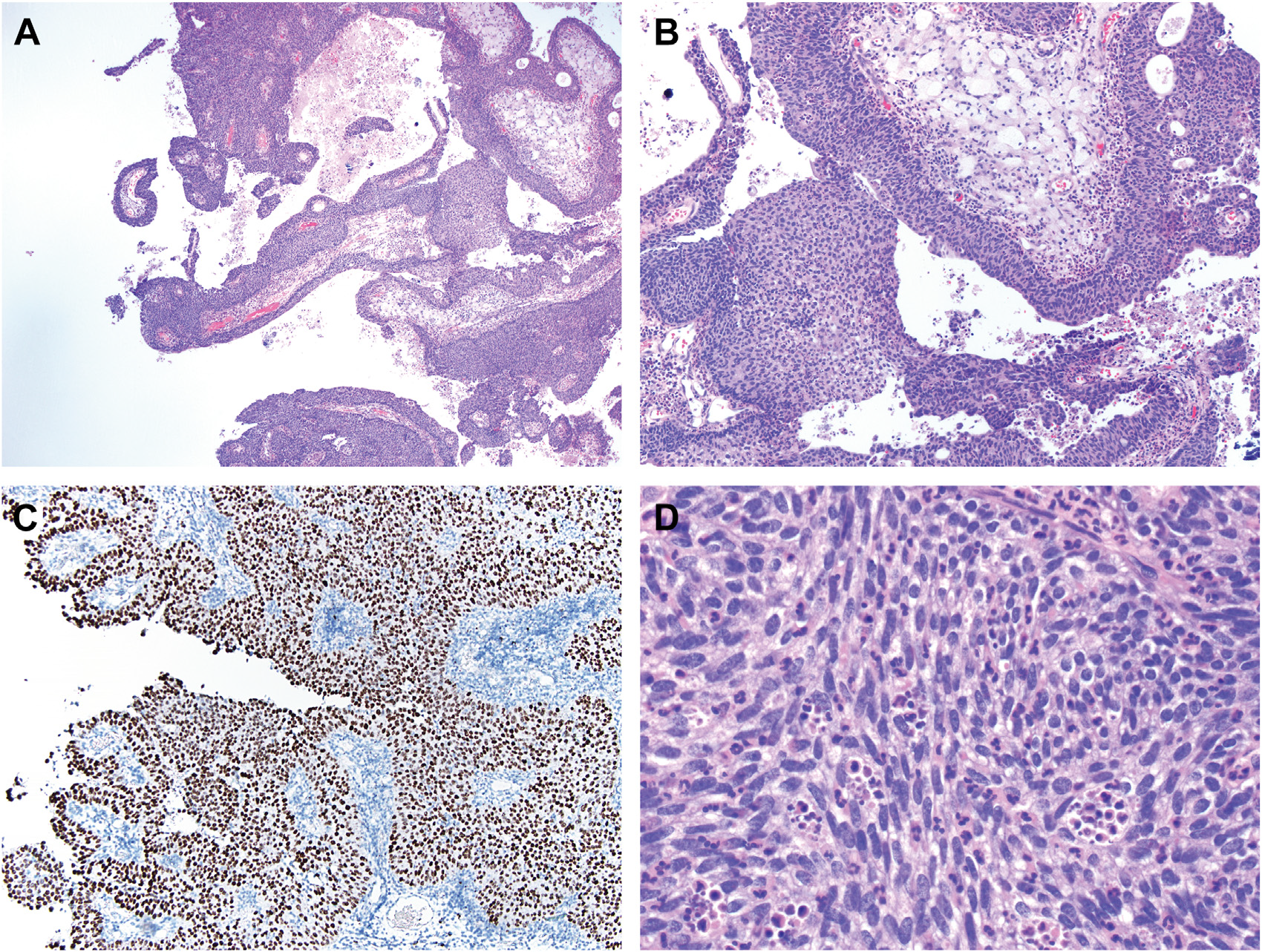

图12.DEK::AFF2融合的鼻腔鼻窦癌。(A)宽大的外生性乳头状生长,与实性片状区域融合在一起。(B)乳头轴心衬覆复层上皮,伴移行样特征及基底样特征;(C)免疫组化AFF2,细胞核弥漫阳性;(D)形态单一的肿瘤细胞,伴少量核分裂,肿瘤内有大量中性粒细胞浸润。

图12.DEK::AFF2融合的鼻腔鼻窦癌。(A)宽大的外生性乳头状生长,与实性片状区域融合在一起。(B)乳头轴心衬覆复层上皮,伴移行样特征及基底样特征;(C)免疫组化AFF2,细胞核弥漫阳性;(D)形态单一的肿瘤细胞,伴少量核分裂,肿瘤内有大量中性粒细胞浸润。

慢性息肉样鼻窦炎中出现的表层上皮改变(如乳头状增生或鳞状上皮化生)也可类似内翻性乳头状瘤。不过,这类反应性改变局限于表面上皮,且并无内翻性乳头状瘤中的上皮增厚、中性粒细胞、微脓肿等特征。此外,息肉样鼻窦炎中很容易查见黏膜下的浆黏液腺,且并无内翻性乳头状瘤的间质背景表现。

如前所述,罕见情况下,内翻性乳头状瘤可主要为呼吸型柱状上皮构成,因此个别情况下可能会被误判为呼吸型上皮腺瘤样错构瘤(respiratory epithelial adenomatoid hamartoma,REAH)。与内翻性乳头状瘤不同,呼吸型上皮腺瘤样错构瘤大部分见于鼻中隔,腺体周围有厚厚的透明样变基底膜围绕,且无中性粒细胞浸润。此外,虽然呼吸型上皮腺瘤样错构瘤中的上皮可呈反应性改变,但并无显著鳞状上皮分化(如角化)和真正的上皮复层化。

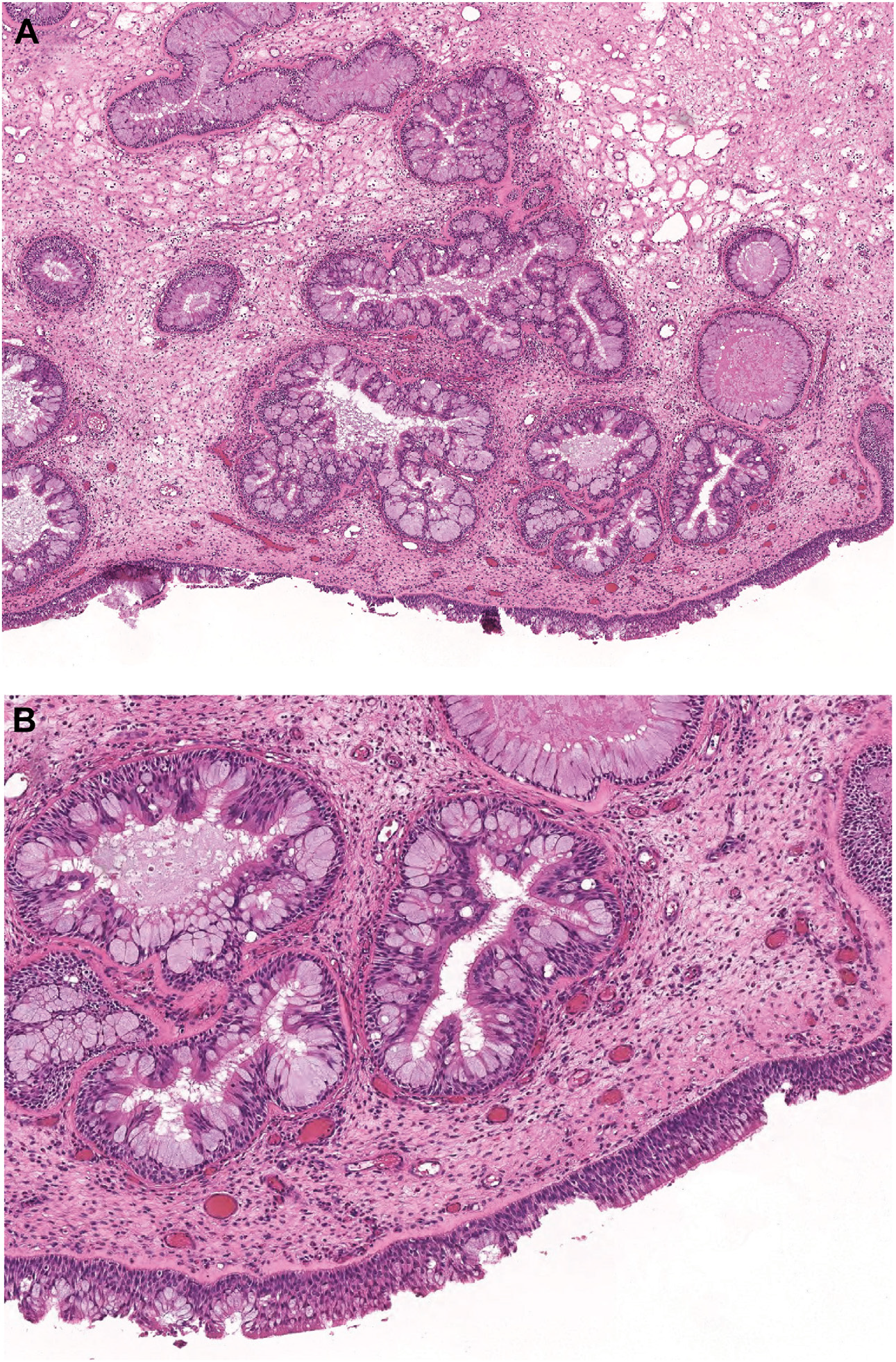

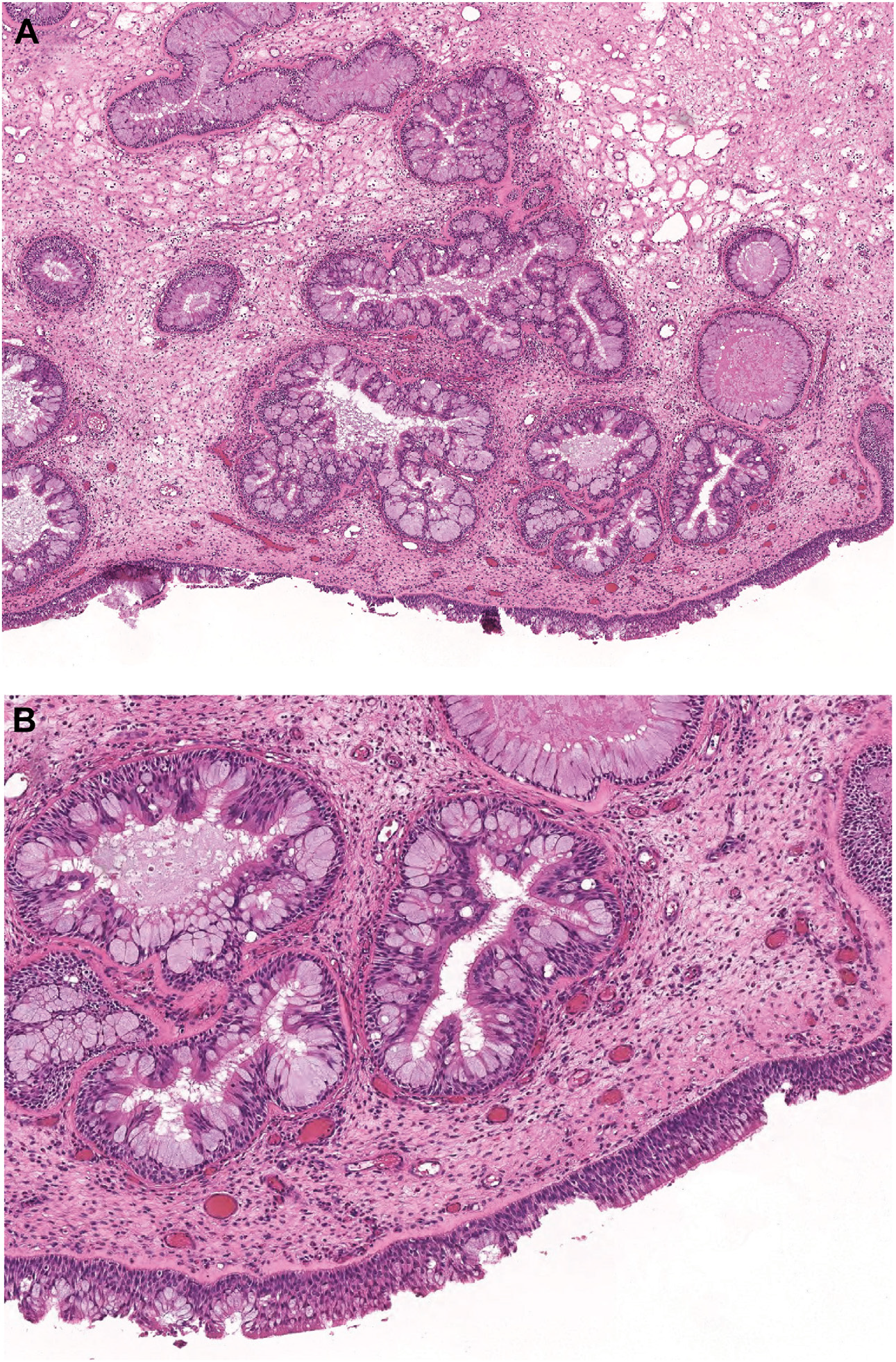

图13.呼吸型上皮腺瘤样错构瘤。(A)上皮下细胞巢,周围有致密、玻璃样变的基底膜围绕;(B)细胞巢为假复层的呼吸型上皮构成,伴大量杯状细胞,无中性粒细胞。

图13.呼吸型上皮腺瘤样错构瘤。(A)上皮下细胞巢,周围有致密、玻璃样变的基底膜围绕;(B)细胞巢为假复层的呼吸型上皮构成,伴大量杯状细胞,无中性粒细胞。

嗜酸细胞性乳头状瘤也可能与呼吸型上皮腺瘤样错构瘤混淆,但更重要的是鉴别低级别非肠型鼻腔鼻窦腺癌,后者一般会有乳头状结构和管状结构的混杂。不过,鼻腔鼻窦非肠型腺癌中的腺体衬覆为单层、非纤毛型上皮细胞,且背靠背的腺管多融合而形成复杂结构的区域。肠型鼻腔鼻窦腺癌也并无肿瘤内中性粒细胞和微脓肿。

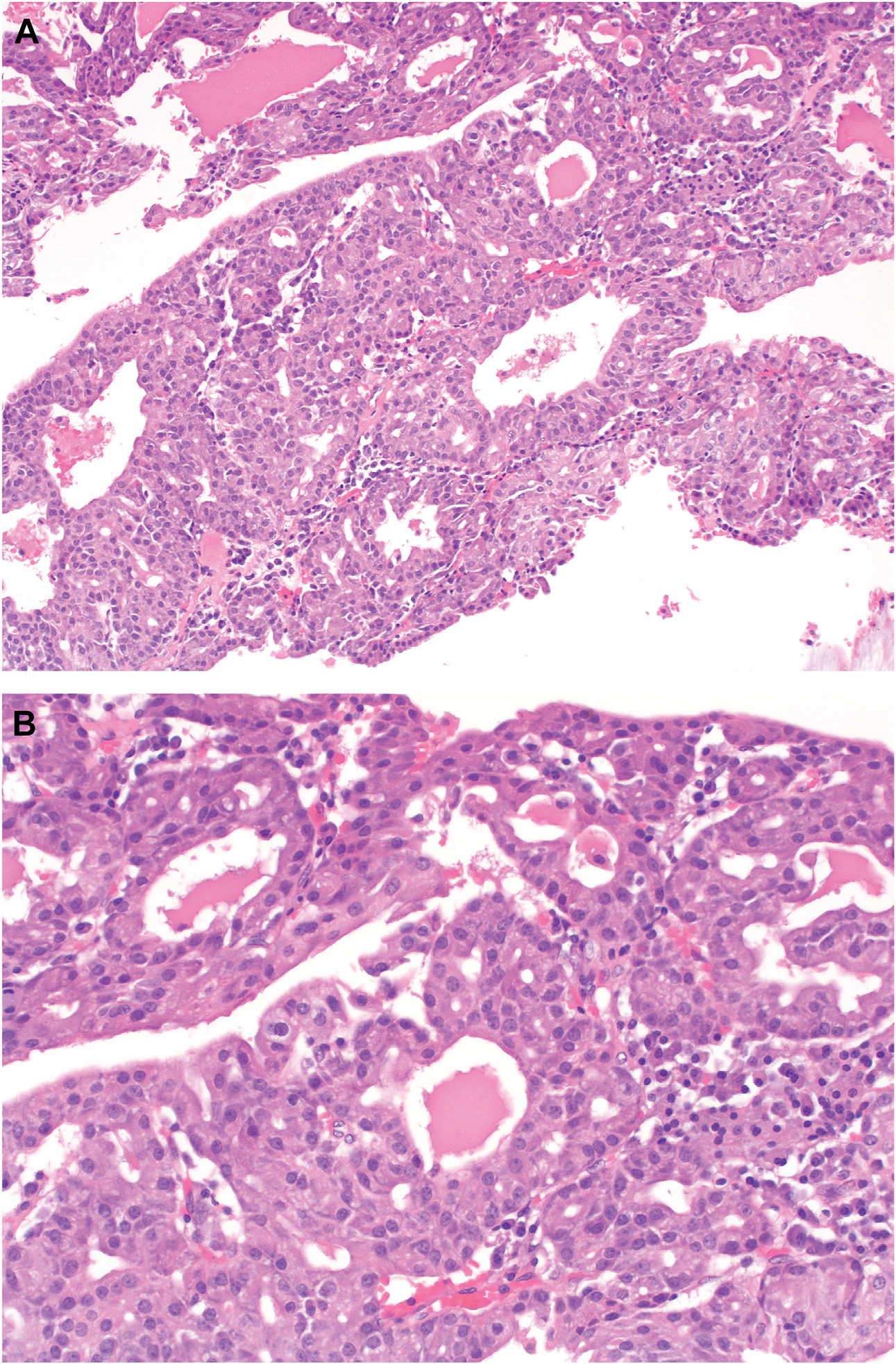

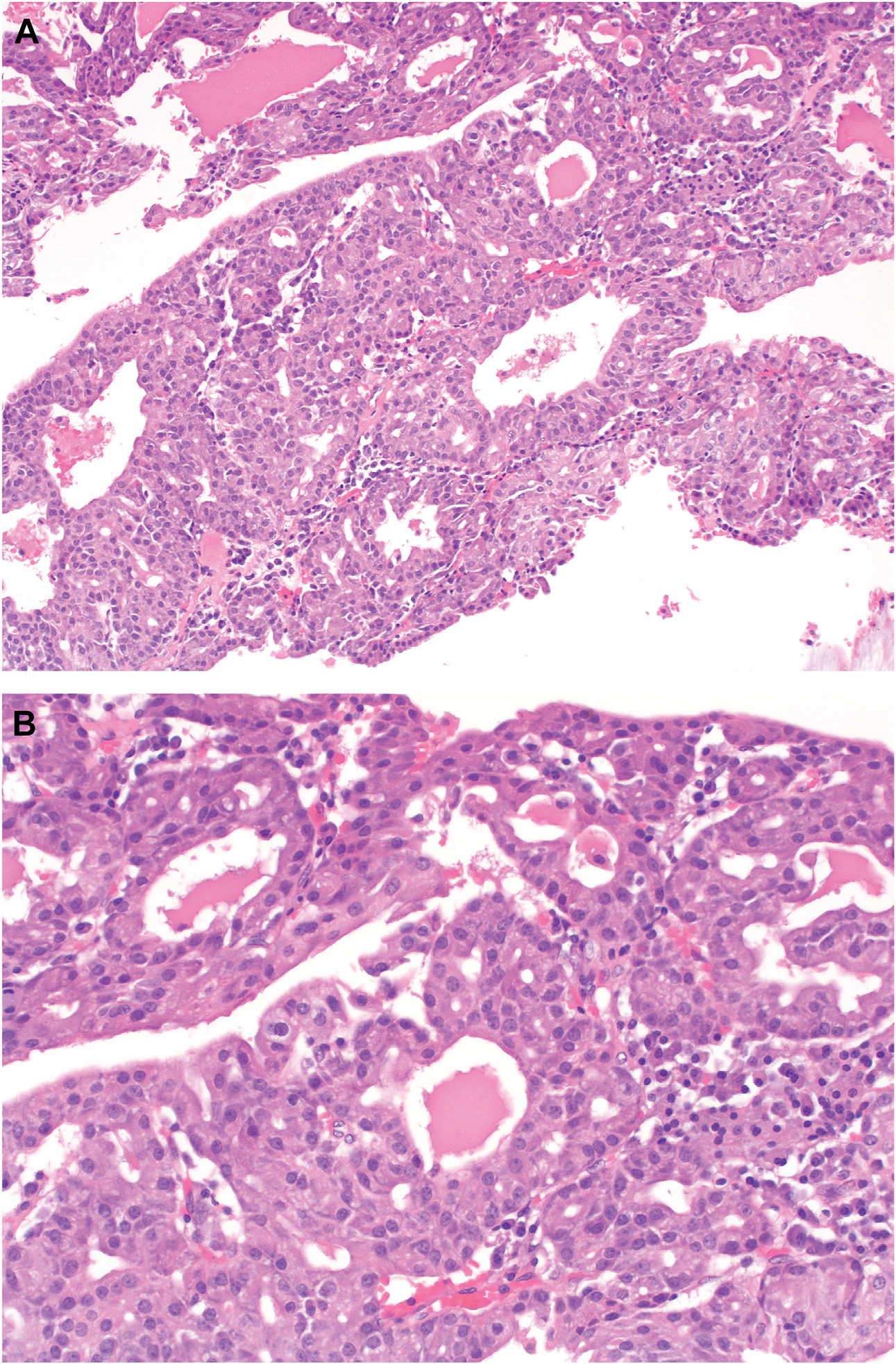

图14.低级别非肠型鼻腔鼻窦癌。形态学为腺性肿瘤,具体为背靠背的小管和复杂的腺体结构构成,细胞为单层立方状上皮;这与嗜酸细胞性乳头状瘤中增厚的多层上皮是不同的;也无中性粒细胞。

图14.低级别非肠型鼻腔鼻窦癌。形态学为腺性肿瘤,具体为背靠背的小管和复杂的腺体结构构成,细胞为单层立方状上皮;这与嗜酸细胞性乳头状瘤中增厚的多层上皮是不同的;也无中性粒细胞。

Takehome Messages:

如果可能的话,要尽量区分出鼻腔鼻窦乳头状瘤的亚型,因为不同亚型肿瘤的自然病史有所不同;

切除标本中(一般为分块切除的多枚肿瘤碎片)确诊为内翻性乳头状瘤或嗜酸细胞性乳头状瘤后,下一步的重点就是确定无恶性转化证据;

内翻性乳头状瘤、嗜酸细胞性乳头状瘤与组织学类似病变的鉴别中,最容易识别的特征就是大量中性粒细胞和微脓肿;但鼻腔鼻窦处DEK::AFF2融合的癌例外,且这一病种的诊断需要有相应免疫组化或分子证据;

鼻腔鼻窦乳头状瘤每一种亚型的鉴别诊断,其实都不是特别复杂;仅个别情况下才需要辅助检测来区分某些组织学特征相似的病种。

——全文完——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(一)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(二)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(三)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(四)

共0条评论