[导读] 编译整理:强子

引言

鼻腔鼻窦处的骨病变包括了从非肿瘤性、到良性肿瘤、乃至侵袭性恶性肿瘤的诸多病种。这类病变患者年龄分布宽泛,从儿童至成人均有发生。准确区分和诊断出不同病种具有重要临床意义,因为各自之间的治疗方案、复发几率、预后都是不同的。

作为《Surg Pathol Clin》杂志鼻腔鼻窦处病种专门综述的一部分,迈阿密大学米勒医学院病理专家Velez Torres和达特茅斯-希契科克医疗中心病理专家Kerr就鼻腔鼻窦处特异性骨病变撰文做了详尽介绍。为帮助大家更好的了解相关知识点并指导临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。需要说明的是,该文介绍的是基于形态学模式(morphologic pattern)的诊断路径,每种形态学模式下分别列出良性和恶性病种,并在相应章节中纳入了需考虑的牙源性病变。

纤维-骨性病变

头颈部的良性纤维-骨性病变包括了一组异质性病变,不同病种间的形态学有重叠,但临床及影像学特征不一,治疗方案不同。因此准确诊断需要整合诸多信息。组织学上,纤维-骨性病变由纤维性间质和类型、数量均不同的矿化组织构成。

良性纤维骨病变的主要类型包括纤维结构不良、骨化性纤维瘤和骨性结构不良(osseous dysplasia)。其中,骨性结构不良仅发生于牙槽骨区,其临床-影像学特征通常就具有诊断特异性,无需活检即可确诊。对于下颌的良性纤维-骨性病变、尤其颜面部纤维结构不良的鉴别诊断来说,主要应关注低级别中央型骨肉瘤。具体鉴别较为困难,尤其无相应影像学辅助、或为有限的活检组织时。

纤维结构不良

纤维结构不良(fibrous dysplasia,FD)是正常骨组织被排列紊乱的纤维组织和骨组织所取代的一种情况。其发病机制为GNAS基因的体细胞突变,导致刺激性G蛋白α亚基持续活化,进而引发环磷酸腺苷的生成及受累细胞的过度活跃。

纤维结构不良患者年龄分布宽泛,大多为30-40岁。男女分布均等。临床一般无症状,为偶然所见,但也可出现比如肿胀、疼痛、骨骼畸形、颅神经麻痹等。最常见受累部位是颜面部骨骼,在单骨型病变中占比10%,在多骨型病变中高达100%;该病中有20-30%的病例为多骨受累。颜面部骨骼中,最常见受累为上颌窦与鼻旁窦。纤维性发育不良还可跨骨缝连续生长而累及相邻骨骼(即“颅面骨纤维结构”)。多骨性纤维结构不良病例中,约3%会有McCune-Albright综合征,即多骨型纤维性发育不良伴皮肤咖啡牛奶斑及内分泌异常。纤维结构不良出现恶性转化的几率很低,小于1%。

影像学上,纤维结构不良表现为边界模糊不清的病变,质地呈“毛玻璃样”,且有程度不等的透光区和不透光区。对于颌骨和面部骨骼的纤维结构不良来说,其关键影像学特征是弥漫性生长和边界模糊。其他部位的骨骼存在纤维-骨性病变,也是影像学上倾向于纤维结构不良、而不是其他纤维-骨性病变的特征之一。

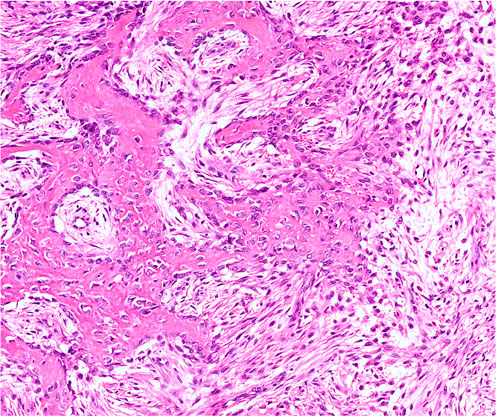

大体表现方面,纤维结构不良为粗糙、棕白色,伴实性区域。组织学上,纤维结构不良为随机分布的编织骨骨小梁、伴不规则的曲线型结构,背景为细胞中等数量的胶原性间质。常呈席纹状排列的纤维母细胞样梭形细胞具体表现为细胞核梭形、两端尖,染色质细腻,胞质嗜酸性。编织骨骨小梁呈不连续表现,边缘无明显的骨母细胞围绕。重要的是,纤维结构不良中的骨组织似乎直接起源于纤维性间质,骨内的胶原纤维与间质胶原纤维呈连续的移行,类似Sharpey样纤维(粗大的胶原纤维束垂直或斜向插入骨基质,反映纤维组织直接化生为骨的异常成骨过程,可能与影像学上的“毛玻璃样”表现相关)。

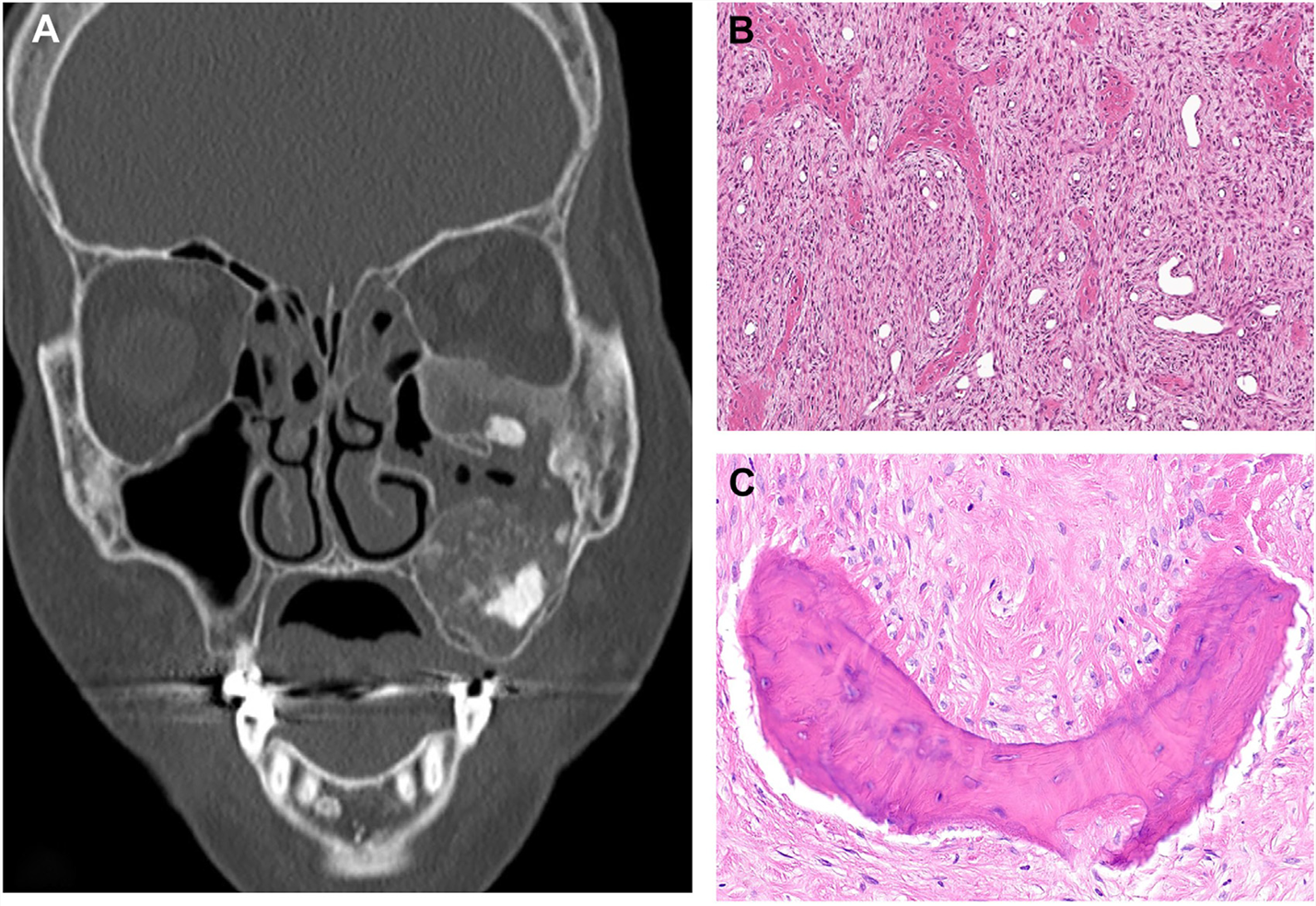

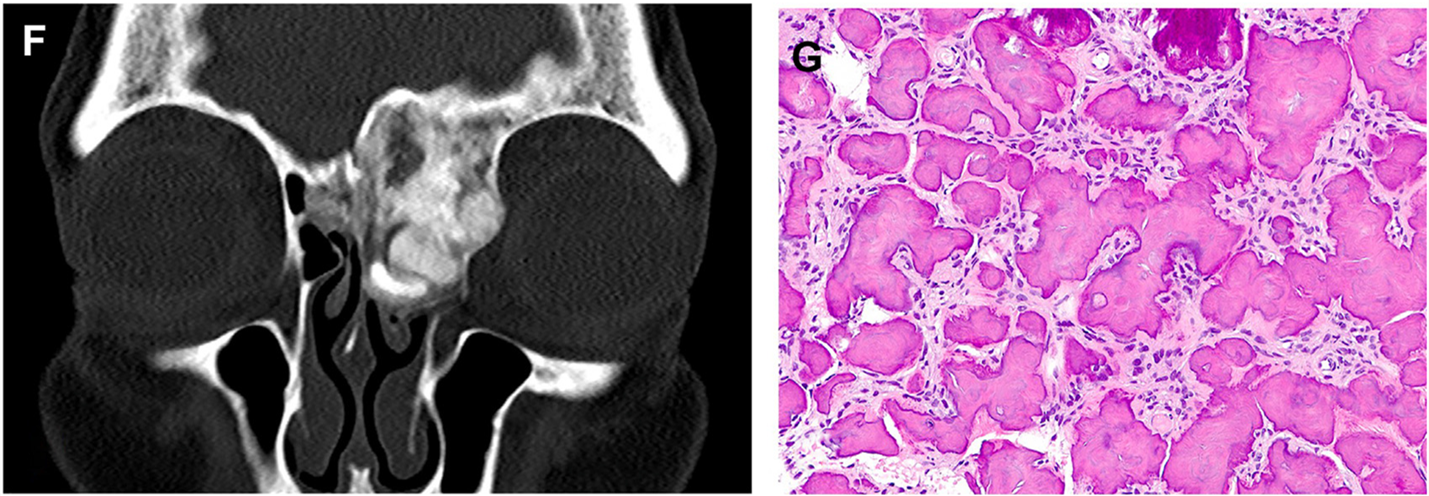

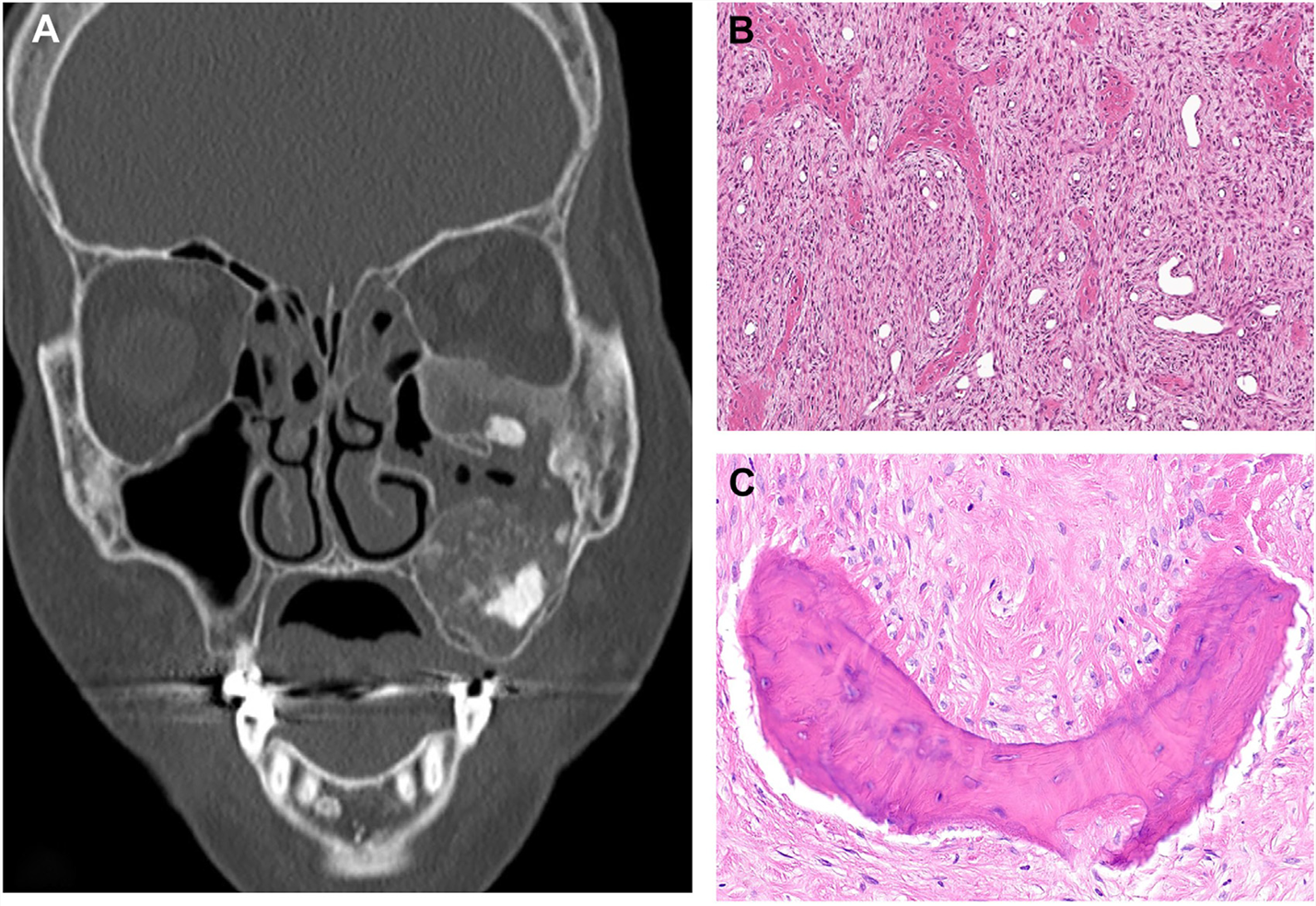

图1.(A)本例纤维结构不良,冠状位鼻窦CT扫描,可见左侧上颌窦壁呈膨胀性改变伴畸形,内见毛玻璃样密度影及局灶硬化。(B)组织学为弯曲的、不规则编织骨骨小梁构成,这些骨小梁缺乏无的骨母细胞包绕,周围环绕着富于细胞的梭形细胞间质。(C)图示起自骨组织、与纤维性间质融合在一起的Sharpey样胶原纤维。

纤维结构不良病例中,70%可检出GNAS突变;但对于实际诊断来说,一般很少需要分子检测。其治疗取决于病变范围和严重程度。一般建议观察,尤其多数病灶在骨骼发育成熟后会进入静止期。对于存在严重畸形的病例,可考虑手术干预,一般采用刮除术。对于多骨型病变来说,双膦酸盐药物治疗已显示出良好的疗效。疗效不佳的情况下,地诺单抗可作为具有潜力的替代治疗方案。无症状或可以治疗的病变预后良好。鉴于有极少数恶性转变的病例报告,因此建议持续随访检测。

骨化性纤维瘤

牙骨质骨化性纤维瘤(cemento-ossifying fibroma,COF)为累及颜面骨的牙源性纤维-骨性肿瘤。该肿瘤主要发生于20-40岁患者,女性显著多见(男女之比1:5)。最常见受累部位为下颌骨,且多累及牙槽骨区。临床一般并无症状,较小的病例可为常规牙齿影像学检查时偶见;相反,较大病变多有骨膨胀、可出现症状。影像学上,早期表现为界清的骨皮质透光区;随着时间的推移,病变中央可有不同程度的致密影。牙骨质骨化性纤维瘤最重要的影像学特征,是与周围结构之间分界清楚,这一点有助于和纤维结构不良的鉴别。

大体表现方面,牙骨质骨化性纤维瘤境界清楚,切面灰黄色,质实至粗糙表现。术中可为“剥落”表现。组织学上,该肿瘤为杂乱排列的编织骨骨小梁、和/或牙骨质样基质构成,部分区域可见骨母细胞围绕,背景为富于细胞的间质。间质可有核深染的富于细胞区域,但无多形性及核分裂。

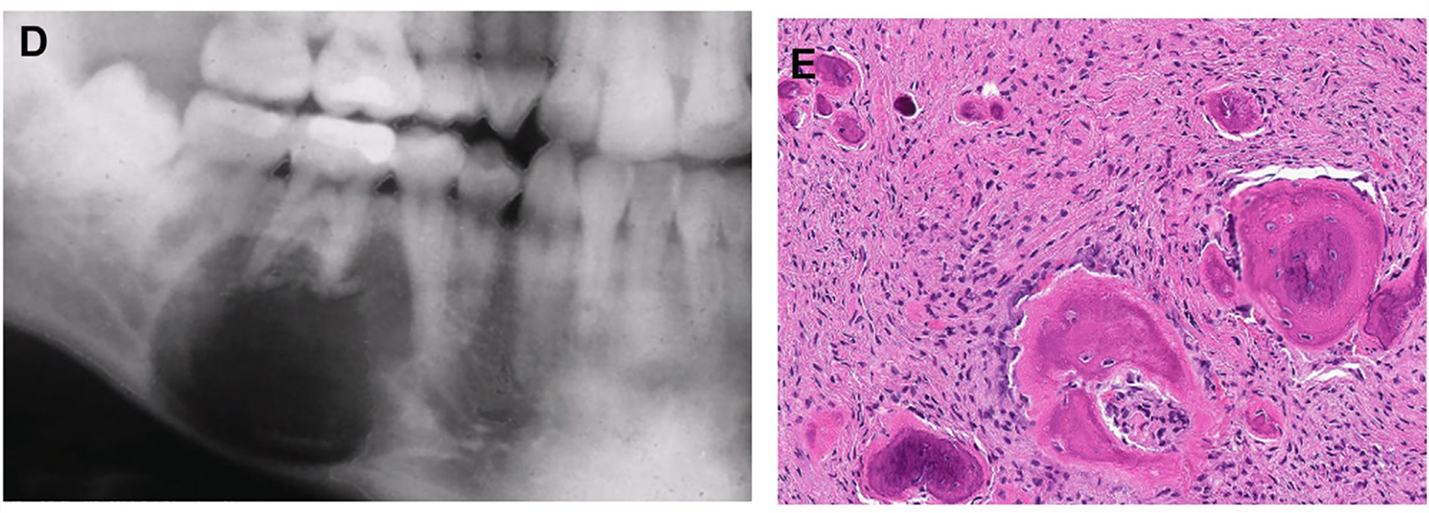

图2.牙骨质-骨化性纤维瘤,全景片中表现为境界清楚的透光肿块,导致相邻牙根移位。组织学上由编织骨骨小梁和牙骨质样物质组成,背景为富于细胞的纤维性间质。

牙骨质骨化性纤维瘤的治疗常选择剜除或刮除,复发者少见。

幼年性小梁状骨化性纤维瘤(juvenile trabecular ossifying fibroma,JTOF)为罕见的良性纤维-骨性病变,主要发生于儿童和青少年,患者年龄平均11.3岁,男女分布近似。该肿瘤主要发生于上颌窦,常表现为快速生长、无痛性膨胀并有牙齿移位。该肿瘤的治疗主要为完整手术切除,切除不完整则复发风险升高,可高达21%。

幼年性小梁状骨化性纤维瘤影像学上表现为界清的透光、或透光-不透光混杂病变,常伴局灶皮质化。大体可为黄白色、粗糙表现的大小不一碎片,也可能为完整肿物,切面可见棕褐色、弯曲的条索状表现。组织学上,幼年性小梁状骨化性纤维瘤的特征为直接从纤维间质中延伸出来的纤细、拉长、相互连接的编织骨骨小梁,一般被称为“画笔样”表现。纤细的骨小梁边缘可见饱满的骨母细胞排列,周围环绕着富于细胞的纤维性间质,其中梭形细胞呈席纹状排列。

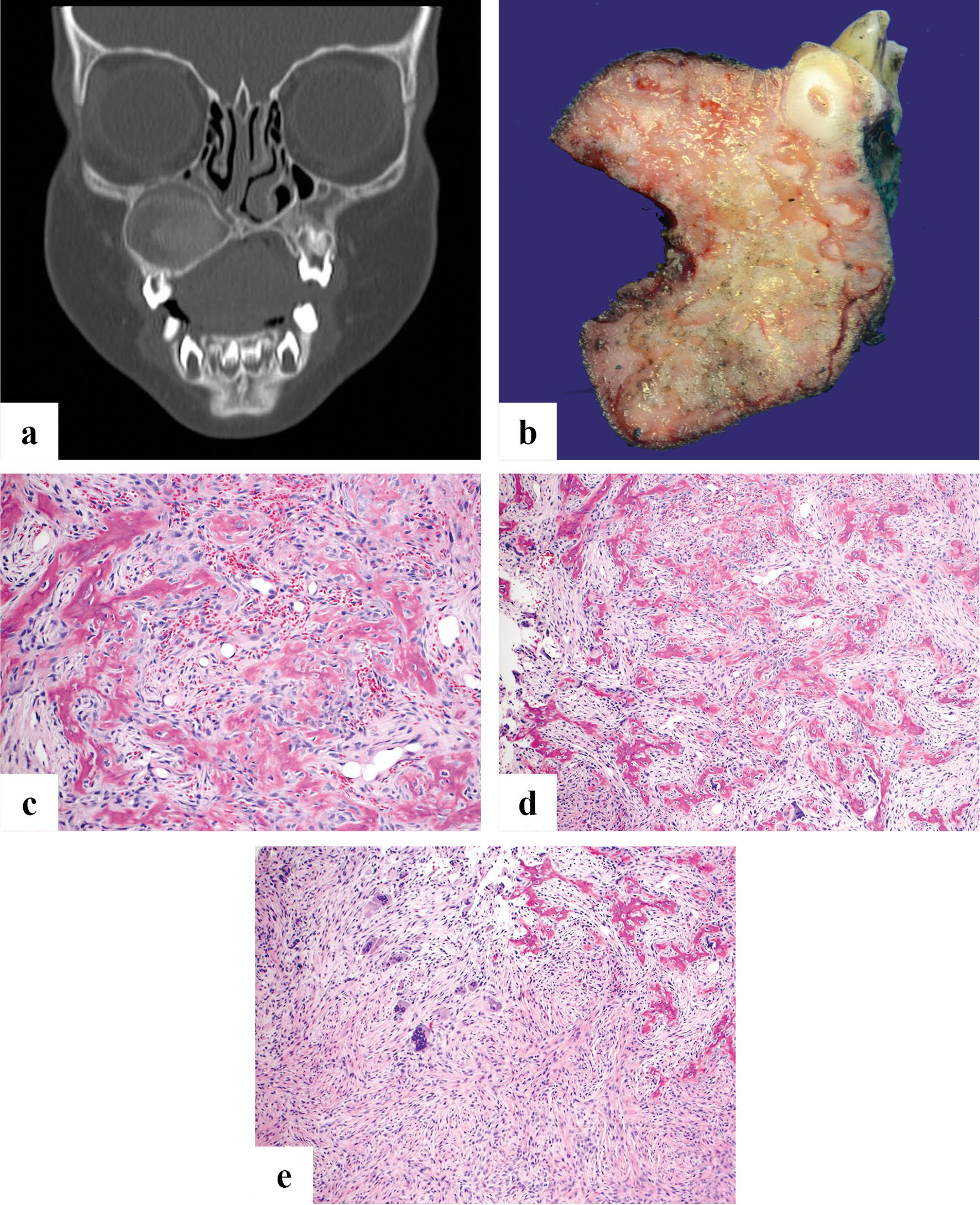

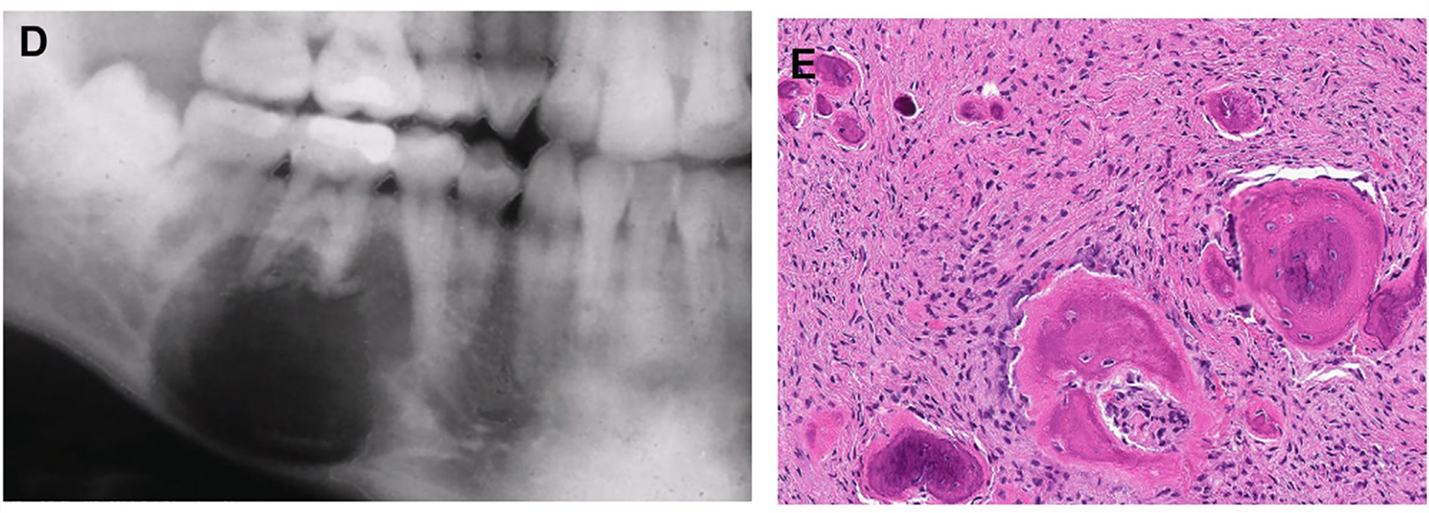

图3.幼年性小梁状骨化性纤维瘤。(a)冠状位CT,图示右侧上颌骨呈对称性膨胀、边界清楚的透亮病变,向上突入上颌窦,并导致磨牙向下移位。(b)大体为黄褐色纤维性实性病变,内见迂曲的出血带。肿瘤包绕牙根.(c、d)相比经典骨化性纤维瘤来说,幼年性小梁状骨化性纤维瘤更为疏松,由伴少量胶原的梭形细胞组成。类骨质似乎直接从间质发育形成类骨质小梁和骨小梁。(e)幼年性小梁状骨化性纤维瘤的间质中可有破骨细胞型多核巨细胞。

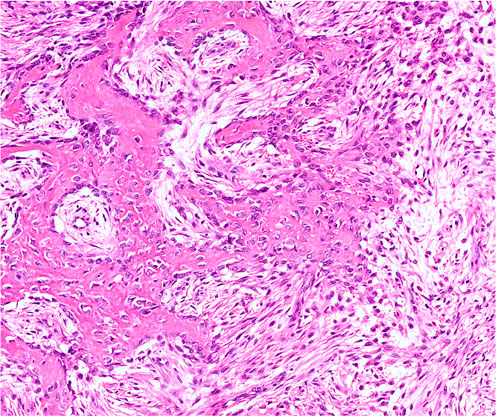

图4.幼年性小梁状骨化性纤维瘤。图示骨小梁边缘密集排列的骨母细胞,类骨质与相邻间质的成纤维细胞混杂在一起。

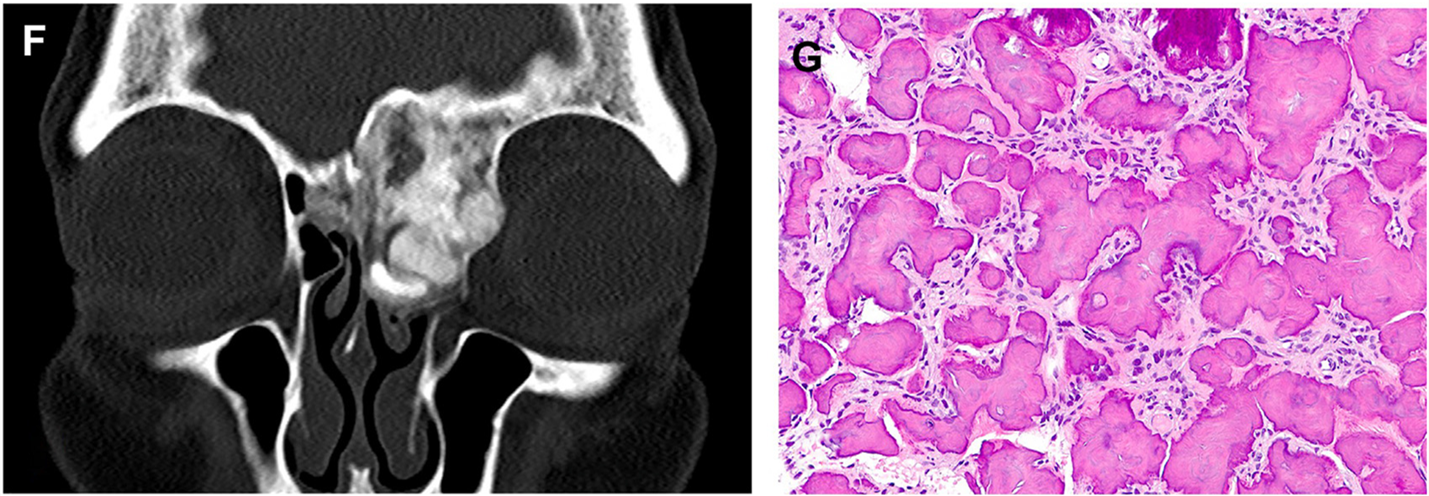

砂粒体样骨化性纤维瘤(psammomatoid ossifying fibroma,PsOF)为主要发生于鼻旁窦(尤其筛窦)和眼眶的良性纤维-骨性肿瘤;罕见情况下可累及下颌骨或上颌骨。患者年龄最多见为10-40岁,性别分布无差异。临床可为快速生长、膨胀性表现,导致面部畸形、视力改变及鼻窦功能障碍。手术切除后的复发几率约30%。

影像学上,砂粒体样骨化性纤维瘤表现为界清的肿物,透光情况不一;早期病变主要为透光表现,随着病情进展,可演变为毛玻璃样浑浊表现、伴中央透光区。大体表现方面,该肿瘤境界清楚、但无包膜,切面黄白色,质实至粗糙。组织学上,为多发的球形砂粒体样结构,周围有扁平的骨母细胞围绕,整体位于富于细胞的纤维母细胞性间质中。该肿瘤中常见继发性囊性改变。

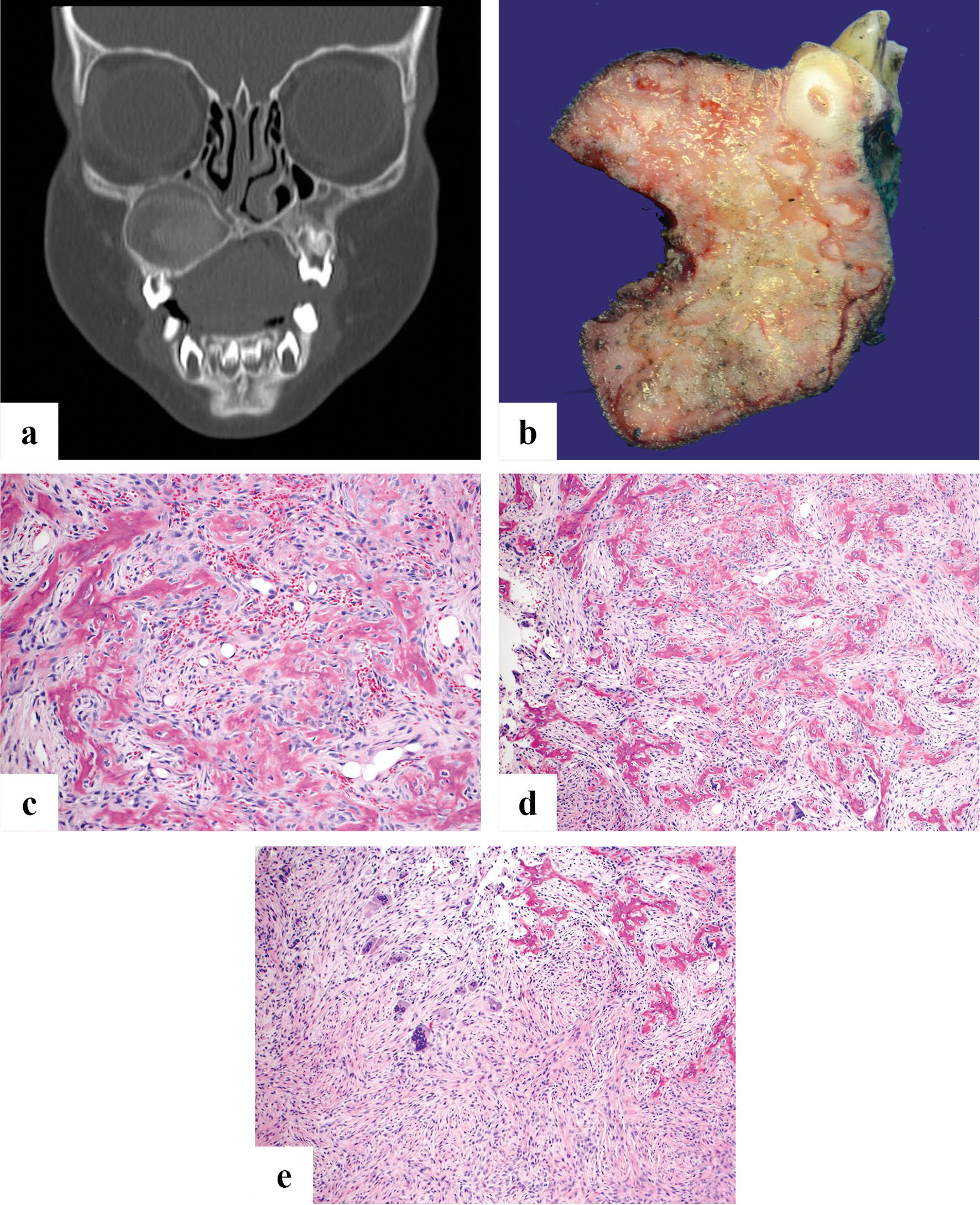

图5.砂粒体样骨化性纤维瘤冠状位CT,可见一个膨胀性病变,伴有混杂密度和毛玻璃样改变。组织学可见矿化骨小体,起源于细胞丰富的纤维性间质。

图5.砂粒体样骨化性纤维瘤冠状位CT,可见一个膨胀性病变,伴有混杂密度和毛玻璃样改变。组织学可见矿化骨小体,起源于细胞丰富的纤维性间质。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Velez Torres JM, Kerr DA. Sinonasal Specific Bone Lesions, Including Fibro-Osseous and Select Odontogenic Lesions. Surg Pathol Clin. 2024;17(4):709-731.

doi:10.1016/j.path.2024.08.001

共0条评论