[导读] 编译整理:强子

鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤

内翻性乳头状瘤是鼻腔鼻窦乳头状瘤中最为常见的类型,约占所有乳头状瘤的50-70%。该肿瘤较常见于中年至老年男性,很少见于儿童,但文献中报道的最年轻病例为6岁男孩。这类肿瘤最常累及中鼻甲区域的附鼻腔外侧壁或筛隐窝附近。有相当一部分病例也会累及鼻旁窦,尤其上颌窦与筛窦,可以是独立发生于鼻窦,也可能是鼻腔侧壁肿瘤的继发性累及。

罕见情况下,内翻性乳头状瘤可发生于泪腺、鼻咽、口咽及中耳。这类鼻腔鼻窦相邻位置发生的病例报道,引发了一种推测:胚胎发生过程中,Schneiderian黏膜的异位迁移可能可以解释了这些非常规部位病变的发生机制。内翻性乳头状瘤少数病例(约2-7%)为双侧受累。CT和MRI中常报告为单侧软组织肿物,病变中心位于鼻腔侧壁或上颌窦,继发性累及鼻旁窦,有时相邻骨组织有侵蚀。

虽然最近十来年我们对内翻性乳头状瘤的分子生物学及病理机制有了更多了解,但导致其发生的具体诱因还不清楚。多项病例对照研究提供了一定证据提示内翻性乳头状瘤与职业暴露/工业粉尘、烟雾接触可能存在相关性,但尚未明确哪些特定化合物或职业为其危险因素。现有证据表明吸烟和内翻性乳头状瘤之间无相关性。

不管是什么因素诱发的内翻性乳头状瘤,其肿瘤生长似乎存在两种互斥的驱动途径:EGFR基因突变与低危型HPV感染。约90%的病例中存在EGFR体细胞型突变,绝大部分为20号外显子的插入、导致EGFR的构成性活化。其余10%的病例可检出低危型HPV(6型或11型)的DNA,推测是通过替代性机制驱动EGFR信号通路。尽管早期关于高危型HPV与内翻性乳头状瘤相关性研究的结果存在矛盾,但随着针对HPV E6/E7 mRNA的RNA原位杂交技术的应用,两者的关系正逐渐明晰。最近的两项研究表明,合计96例内翻性乳头状瘤中均未检出具有转录活性的高危型HPV。

大体方面,内翻性乳头状瘤为宽基、息肉状、灰红色肿物,表面呈脑回样。低倍镜下,其组织学特点为宽大的上皮条索及巢团状,细胞层次5-30层,病变即可累及表面上皮,又可向内生长侵入下方间质。内翻性乳头状瘤可局灶有外生性生长,但病变主体位于黏膜表面及其下方。

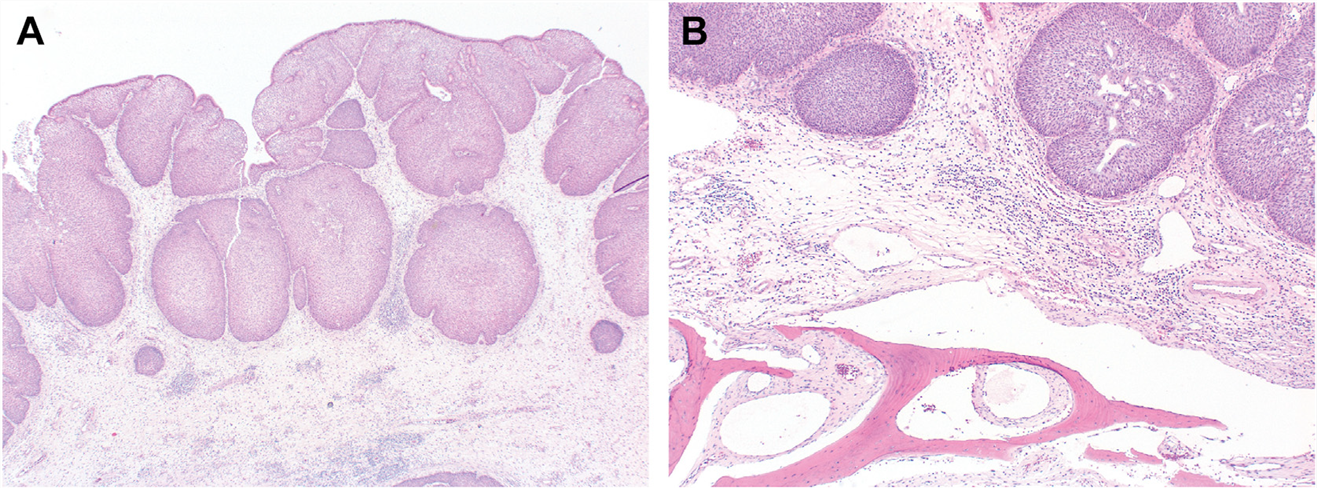

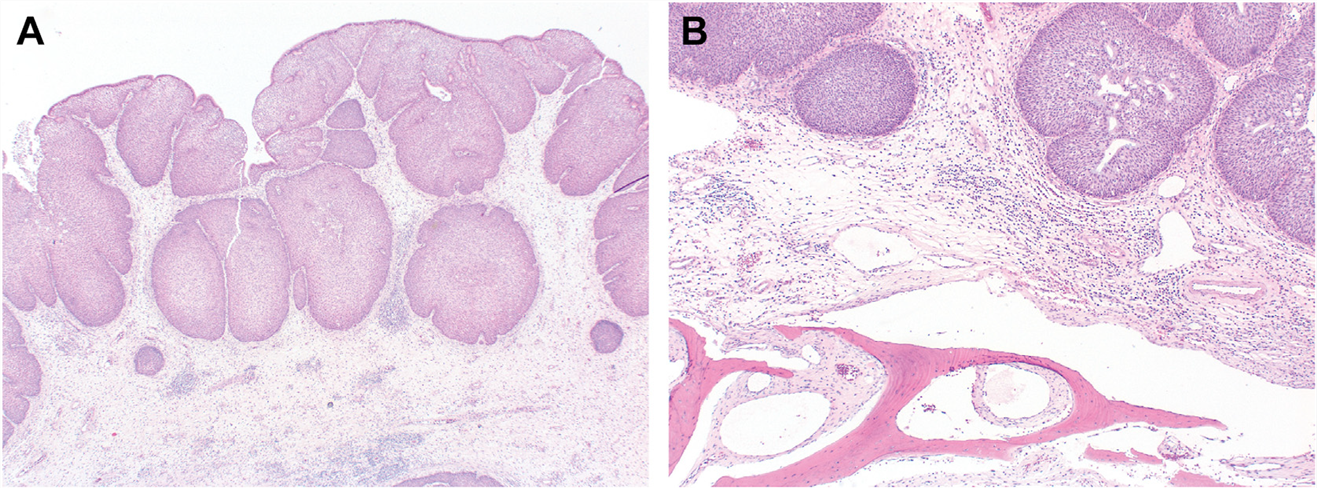

图2.鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤。(A)增厚的非角化型鳞状上皮,累及表面,并伴有深部内翻性生长;(B)内翻性乳头状瘤下方的皮质骨变薄。

图2.鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤。(A)增厚的非角化型鳞状上皮,累及表面,并伴有深部内翻性生长;(B)内翻性乳头状瘤下方的皮质骨变薄。

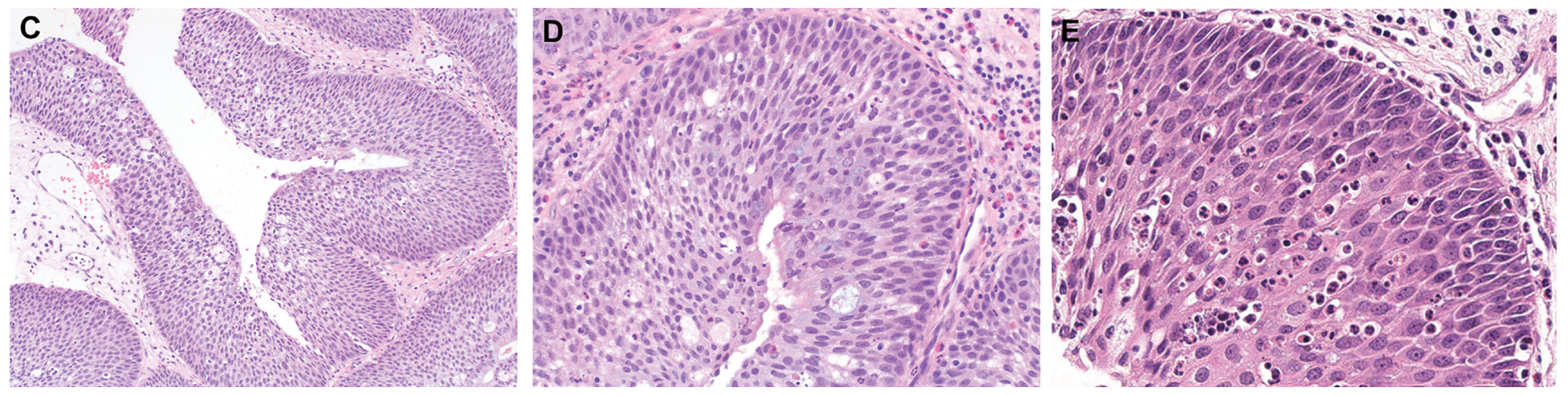

内翻性乳头状瘤中,间质内的肿瘤性上皮常呈分叶状表现,由背靠背排列的球状细胞巢聚集而成。细胞巢周围可见完整的薄层基底膜,这一特征表明该病变虽呈内翻性及膨胀性生长,但无浸润潜能。病变中的主要上皮成分为不成熟的非角化型鳞状上皮,部分区域混杂有含杯状细胞的纤毛型柱状上皮。创伤性或摩擦性刺激可能导致肿瘤局部区域出现增厚的角化不全及间质纤维化,但若观察到大量正角化,则需进一步检查是否存在角化型异型增生的其他特征。肿瘤内有些病灶可能为多边形上皮细胞,细胞形态介于鳞状上皮和柱状上皮之间,因其类似尿路上皮而被称为“移行上皮”。少见情况下,某些内翻性乳头状瘤可能完全为呼吸型上皮构成。不管上皮的表型如何,内翻性乳头状瘤总是会特征性的有大量中性粒细胞、散在微脓肿。病变的基底层和副基底层可能会有散在核分裂,但上皮的中上层大多并无核分裂,也没有非典型核分裂。送检组织中包括肿瘤下方骨组织时,可能会见到一系列反应性改变,如骨膜增厚、编织骨形成及明显的骨母细胞环绕;但若发现明确的骨组织浸润,则需高度警惕乳头状瘤癌变可能。

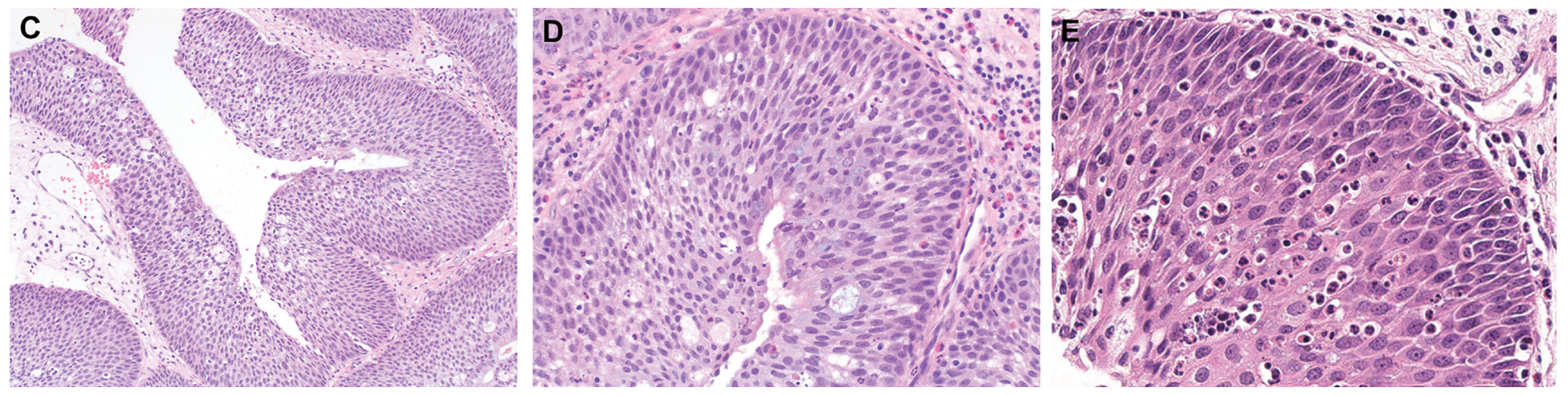

图3.鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤。(左)图示鳞状上皮和呼吸型柱状上皮的混合,散在有微脓肿及微囊肿;(中)图示表层的纤毛上皮、上皮内中性粒细胞、混杂的微囊肿;(右)图示非角化型鳞状上皮,无表层成熟现象,无细胞学非典型,可见大量中性粒细胞。

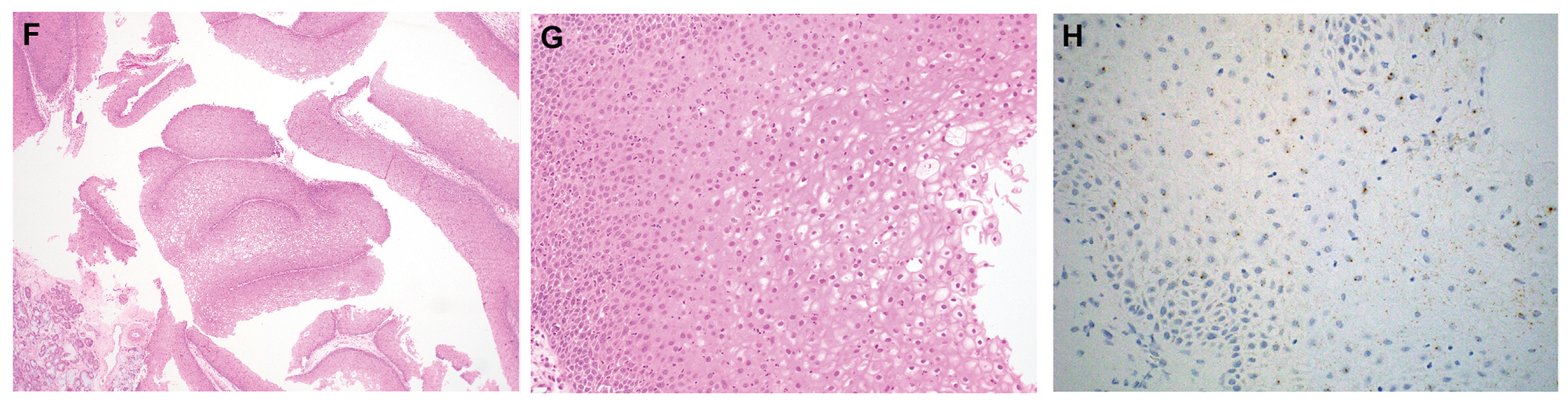

内翻性乳头状瘤部分病例与低危型HPV感染相关,此时可呈疣状形态,具体表现为宽带状、并混有外生-内翻表现的疣状结构,上皮中表层可见挖空细胞改变,表现为大量透亮(糖原化)胞质、细胞核为双核或有核裂。不过,低危型HPV相关的内翻性乳头状瘤与EGFR突变的内翻性乳头状瘤总体形态学上存在显著重叠。

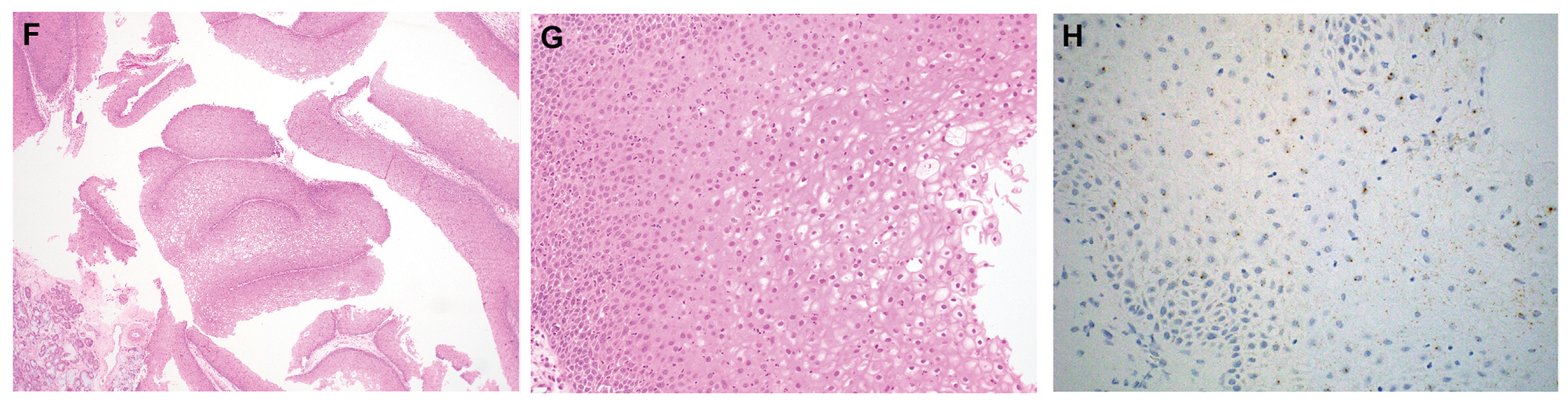

图4.内翻性乳头状瘤。(左、中)低危型HPV相关内翻性乳头状瘤,图示疣状形态及挖空细胞改变;(右)低危型HPV RNA的原位杂交结果为阳性。

图4.内翻性乳头状瘤。(左、中)低危型HPV相关内翻性乳头状瘤,图示疣状形态及挖空细胞改变;(右)低危型HPV RNA的原位杂交结果为阳性。

总体而言,内翻性乳头状瘤复发的几率据估计最低为10-15%;但对具体病理而言,真正的复发几率变化较大,具体取决于很多临床因素。复发的危险因素包括:非内镜下切除(即经外部/开放路径切除)、额窦受累以及Krouse分期T3及以上。有研究评估了7项“是否进行术中冰冻切片判断切缘与复发之间相关性”的文献,结果发现:44.1%的内翻性乳头状瘤做了术中冰冻切片评估切缘,其复发率的确较低,为3.4%;与此对应,未做术中冰冻切片切缘的病例其复发率为7.3%。目前,低危型HPV与内翻性乳头状瘤复发之间的相关性问题还并不清楚。由于目前并未确定内翻性乳头状瘤中低危型HPV、EGFR状态的临床意义,因此常规诊疗中无需进行低危型HPV检测或分子检测。初次切除与首次复发的间隔时间也有较大差异,可从数月到十余年不等,但中位复发时间约为3至4年。

——未完待续——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(一)

共0条评论