[导读] 编译整理:强子

鼻腔鼻窦乳头状瘤中的恶性转化

如前所述,内翻性乳头状瘤和嗜酸细胞性乳头状瘤有少数病例会伴有异型增生或癌(同时、或非同时)。鼻腔鼻窦乳头状瘤中有浸润性癌的存在,提示长期临床预后较差,比如有潜在转移和死亡风险。因此,若在这类标本中检出恶性肿瘤,可能会彻底改变治疗方案及后续随访策略。已有研究称,内翻性乳头状瘤中的恶性转化记录高达27%;不过,其真实的风险似乎在2-7%左右。嗜酸细胞性乳头状瘤伴有癌的几率更加难以准确评估,因为文献中报道的病例数更少,但具体几率可能稍高于内翻性乳头状瘤,约为10-17%。

促进鼻腔鼻窦乳头状瘤转化为癌的机制,基本上还都不清楚。最近有研究分析了鼻腔鼻窦乳头状瘤相关癌的分子特征,发现几乎所有检测的病例(28/29,96.6%)都至少存在TP53或CDKN2A之一的改变。可供比较分析的乳头状瘤病例中,良性乳头状瘤成分中都没有检出TP53及CDKN2A的异常;这说明这些异常可能在恶性转化中发挥了作用。对于内翻性乳头状瘤来说,EGFR野生型者出现恶性转化的风险要高于EGFR突变型。重要的是,近期经头颈病理专家复核的研究推翻了传统的观点,证实内翻性乳头状瘤的异型增生或癌变与高危型HPV感染无关。实际上,RNA原位杂交证实存在高危型HPV,则基本上可以排除内翻性乳头状瘤或内翻性乳头状瘤伴癌的可能性,需要考虑HPV相关鼻腔鼻窦鳞状细胞癌的诊断。

除浸润性癌外,内翻性乳头状瘤和嗜酸细胞性乳头状瘤中也有异型增生的描述。类似头颈部其他存在黏膜的部位,这类病变中的异型增生一般属于角化型、非角化型两种情况之一。角化型异型增生,是指下述特征的组合:显著正角化,不规则的球形和/或泪滴状上皮脚,细胞极向性丧失,层次结构消失,鳞状上皮成熟障碍。对于碎片状的乳头状瘤来说,非角化型异型增生可能较难以识别。大部分情况下,非角化型异型增生表现为上皮内中性粒细胞消失、细胞密度增加、核分裂增多、细胞核具有多形性。细胞核异型性程度不一,一般表现为核增大、深染、核膜不规则。移行为显著外生性生长的时候,可能会伴有内翻性乳头状瘤中的细胞学异型性,此时应考虑鳞状细胞原位癌和/或乳头状鳞状细胞癌的可能。

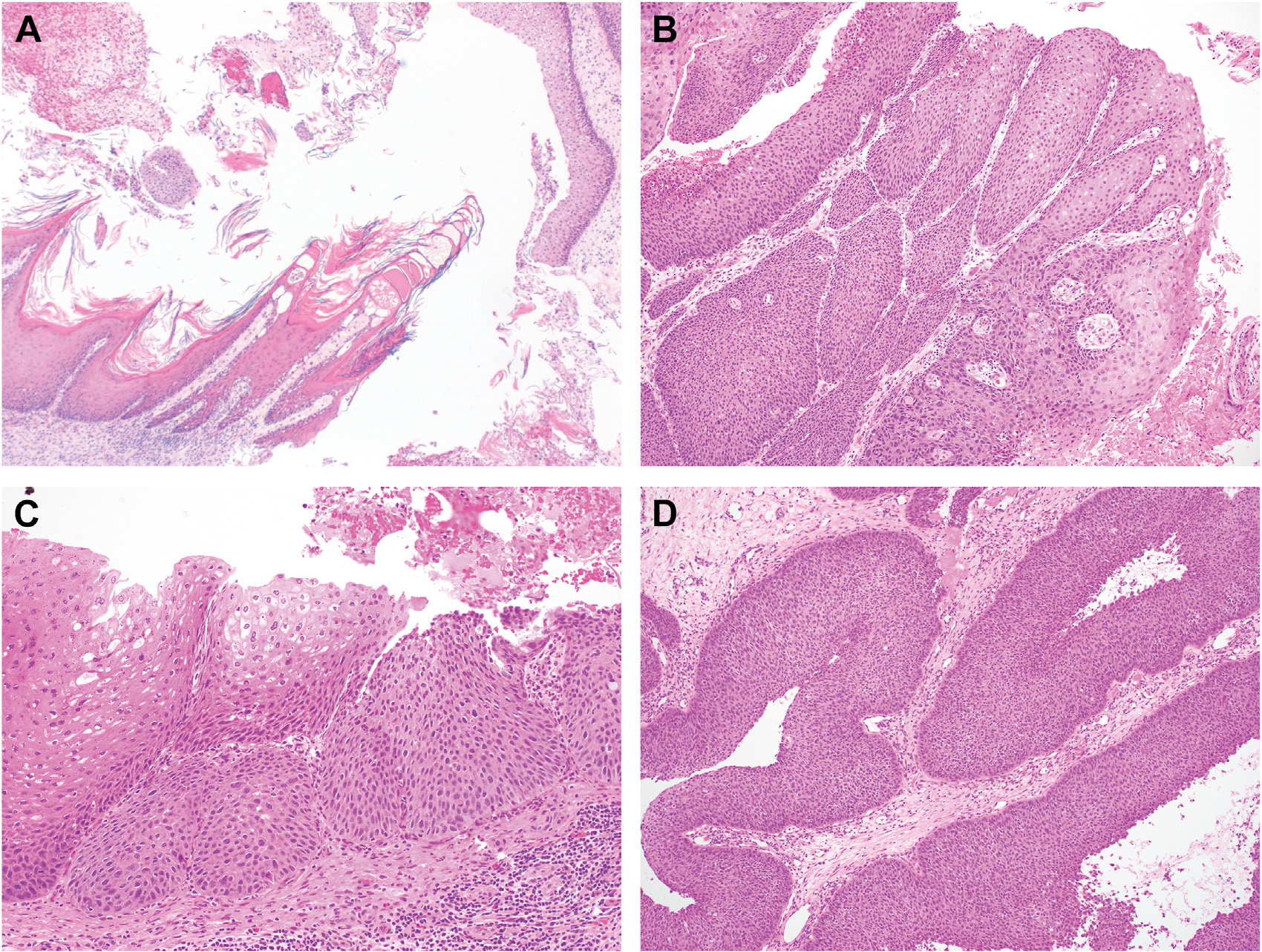

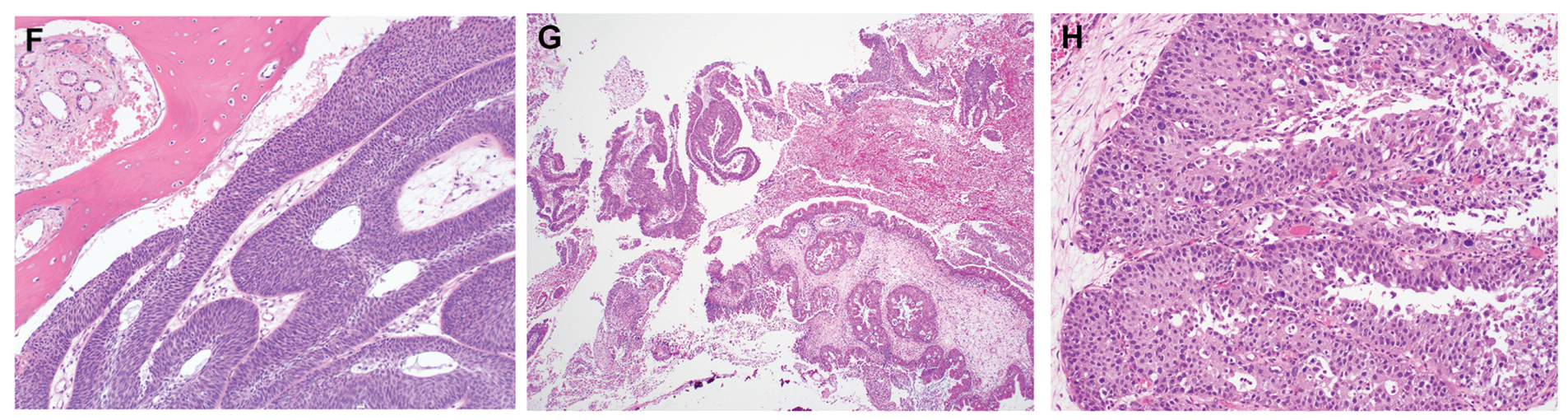

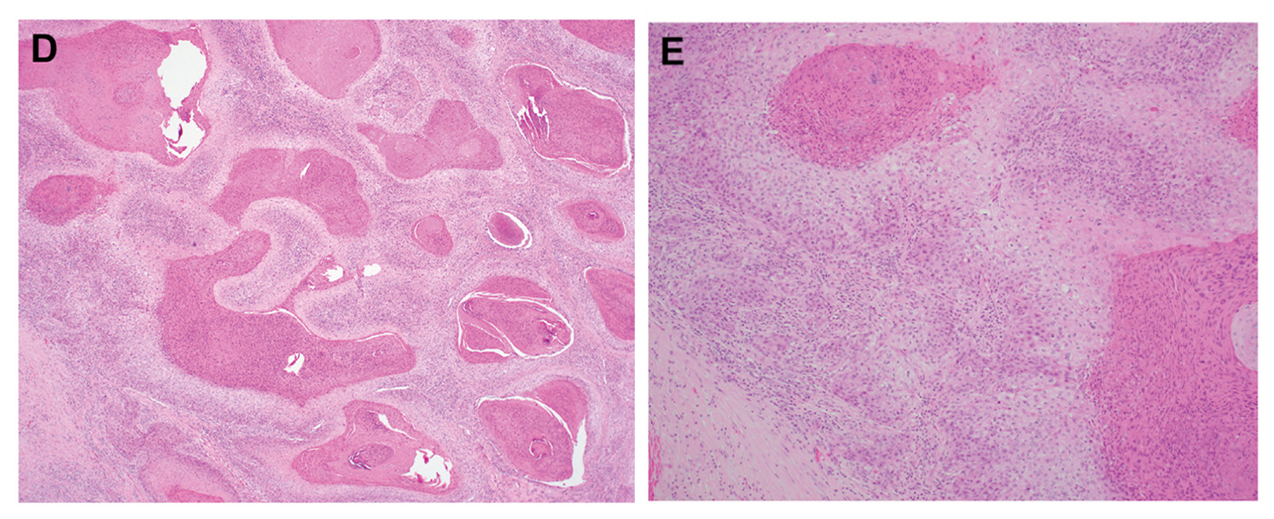

图7.异型增生累及内翻性乳头状瘤。(A)角化型异型增生(左下角及中央),表现为内翻性乳头状瘤背景下(右上角)出现显著正角化、疣状结构;(B-D)非角化型异型增生,表现为上皮结构紊乱,细胞核多形性,中性粒细胞缺失。

图7.异型增生累及内翻性乳头状瘤。(A)角化型异型增生(左下角及中央),表现为内翻性乳头状瘤背景下(右上角)出现显著正角化、疣状结构;(B-D)非角化型异型增生,表现为上皮结构紊乱,细胞核多形性,中性粒细胞缺失。

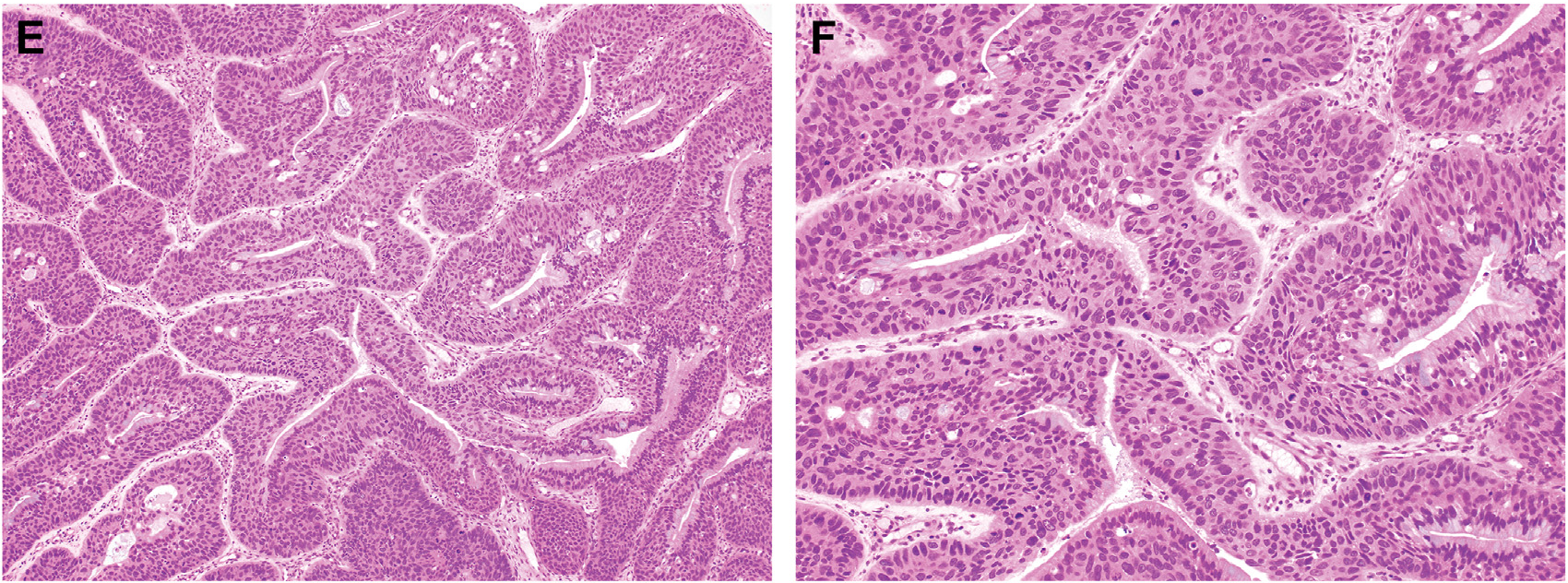

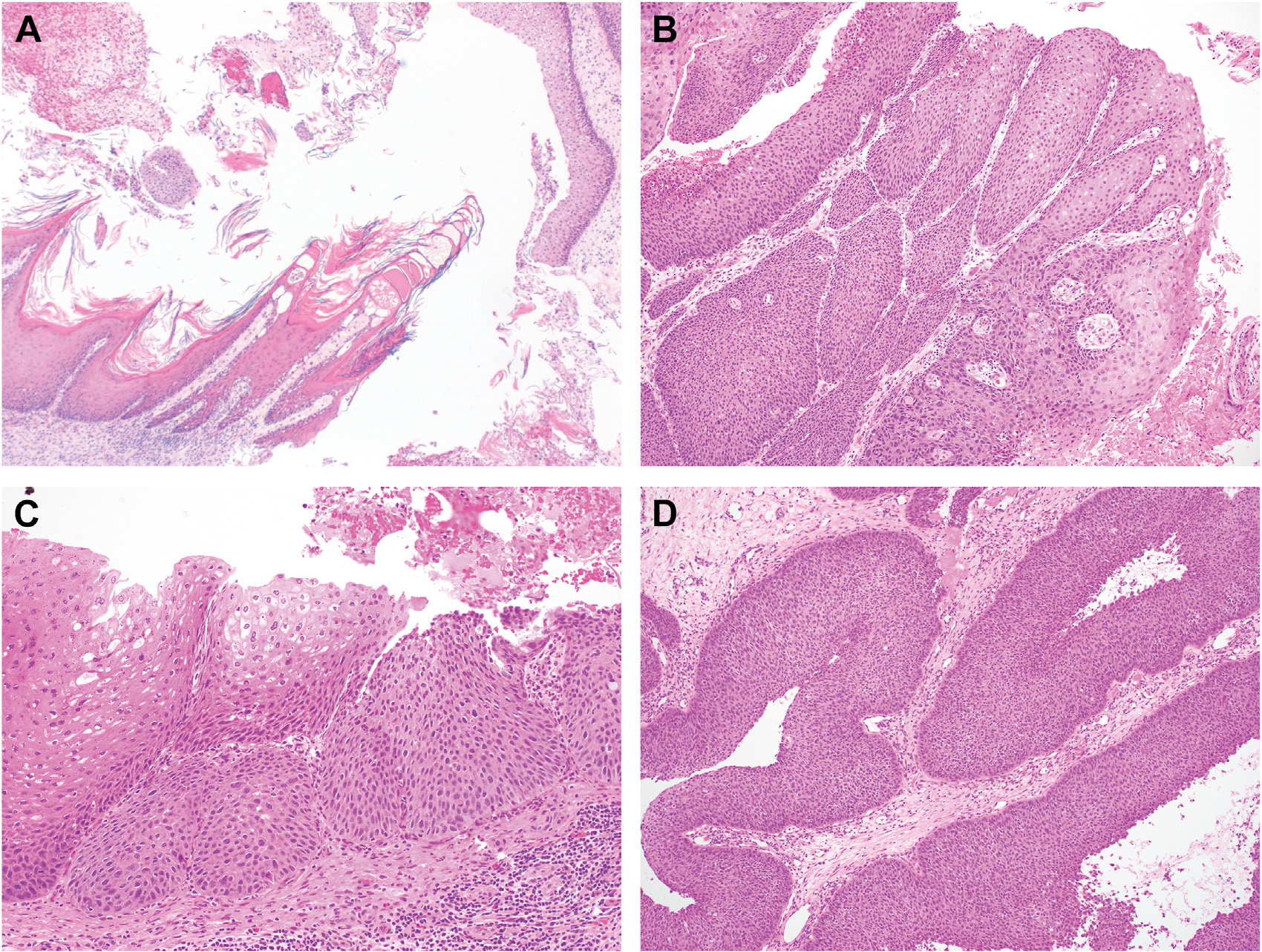

图8.内翻性乳头状瘤中的重度非角化型异型增生,仍可见浅表黏液柱状细胞层残留,并呈内生性巢状生长。

图8.内翻性乳头状瘤中的重度非角化型异型增生,仍可见浅表黏液柱状细胞层残留,并呈内生性巢状生长。

目前来说,还没有专门针对鼻腔鼻窦乳头状瘤异型增生的特异性分级方案,因此本文原作者尝试借鉴其他鳞状上皮黏膜病变的常规分级标准进行判断。因此,鼻腔鼻窦乳头状瘤中异型增生的分级一方面可能非常困难,一方面也高度主观;因此其观察者间及观察者内部的可重复性都非常有限。正如相关研究所指出的那样:最关键的鉴别重点应该是区分原位癌/重度异型增生和未达到相关标准的上皮非典型。有些研究评估了异型增生(无浸润性癌)的预后意义,其结果表明异型增生与无复发生存时间缩短有关,但目前还不清楚这是否适用于所有级别的异型增生。对于表现为轻度或中度的异型增生来说,合理的做法是描述性诊断:内翻性(或嗜酸细胞性)鼻腔鼻窦乳头状瘤,伴异型增生;并备注:该异型增生程度尚未达到原位癌/重度异型增生标准。还要指出的是,这种程度异型增生的临床意义还不完全明确,但可能与复发风险及后续出现恶性病变的风险升高相关。

鼻腔鼻窦乳头状瘤相关的癌中,绝大部分为角化型或非角化型鳞状细胞癌。就发生于鼻腔鼻窦乳头状瘤的癌来说,报道过的其他组织学类型还有腺鳞癌、黏液表皮样癌、鼻腔鼻窦未分化癌、腺癌、甚至小细胞癌。确定癌的组织学类型、肿瘤分化/分级、切缘状态、分期等,都有相应标准可供参考,具体如世界卫生组织肿瘤分类、AJCC分期方案等。由于鼻腔鼻窦乳头状瘤送检标本常为大量无法定位的碎片状标本,因此本文原作者会在病理报告中评估癌变或异型增生组织占肿瘤总体积的百分比。

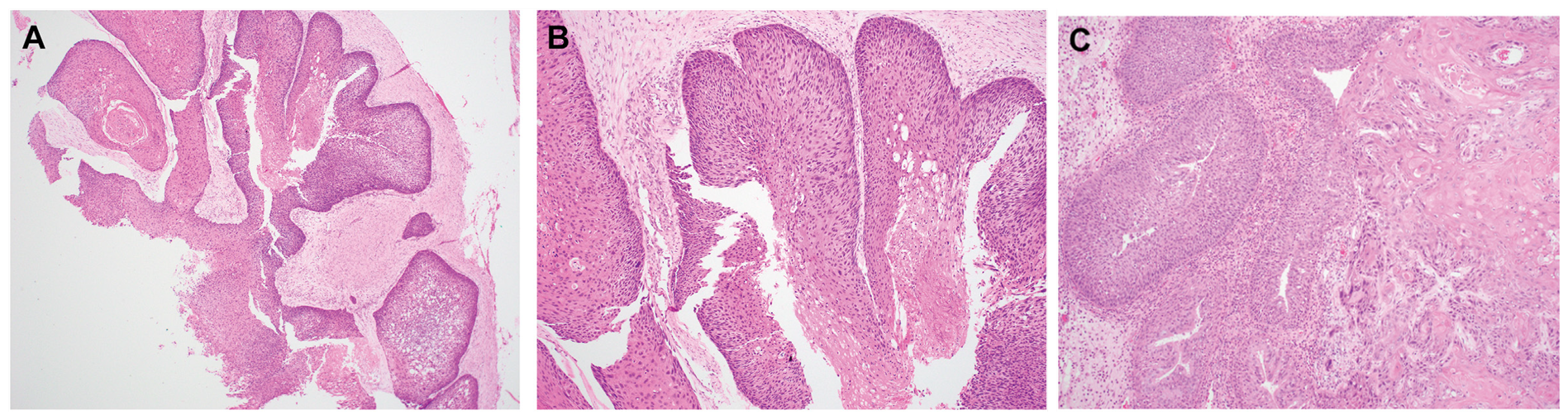

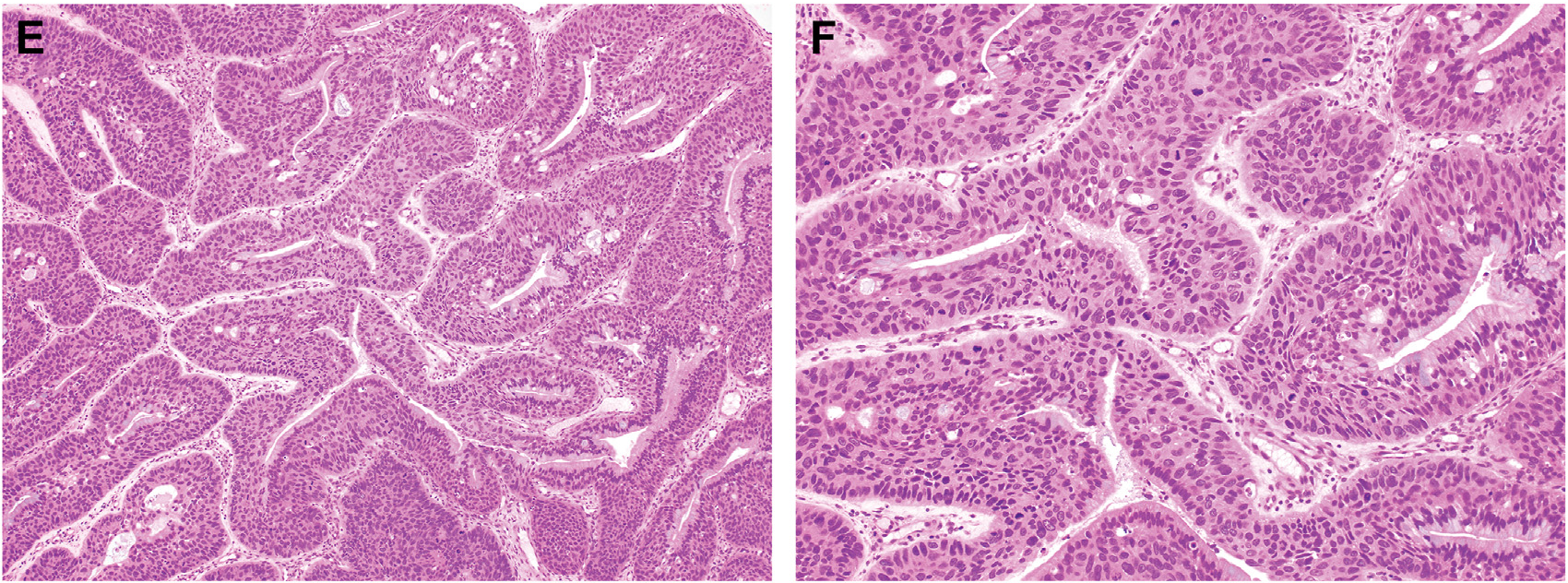

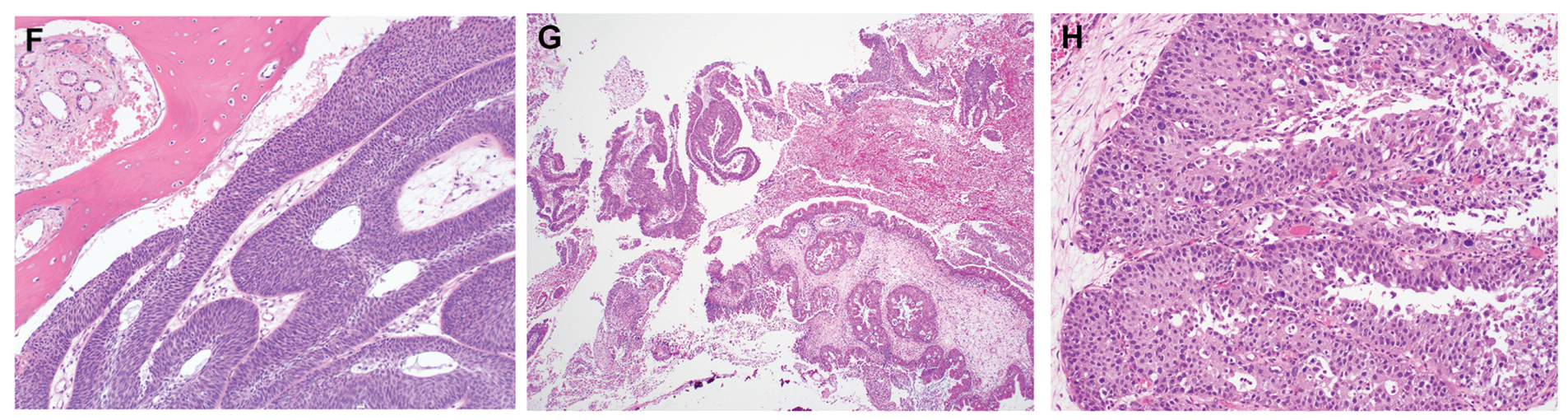

图9.乳头状瘤癌变。内翻性乳头状瘤中发生了角化型鳞状细胞癌,癌与内翻性乳头状瘤紧密相邻。

图9.乳头状瘤癌变。内翻性乳头状瘤中发生了角化型鳞状细胞癌,癌与内翻性乳头状瘤紧密相邻。

图10.内翻性乳头状瘤中发生了角化型鳞状细胞癌,表现为角化不全的大巢状结构。

图10.内翻性乳头状瘤中发生了角化型鳞状细胞癌,表现为角化不全的大巢状结构。

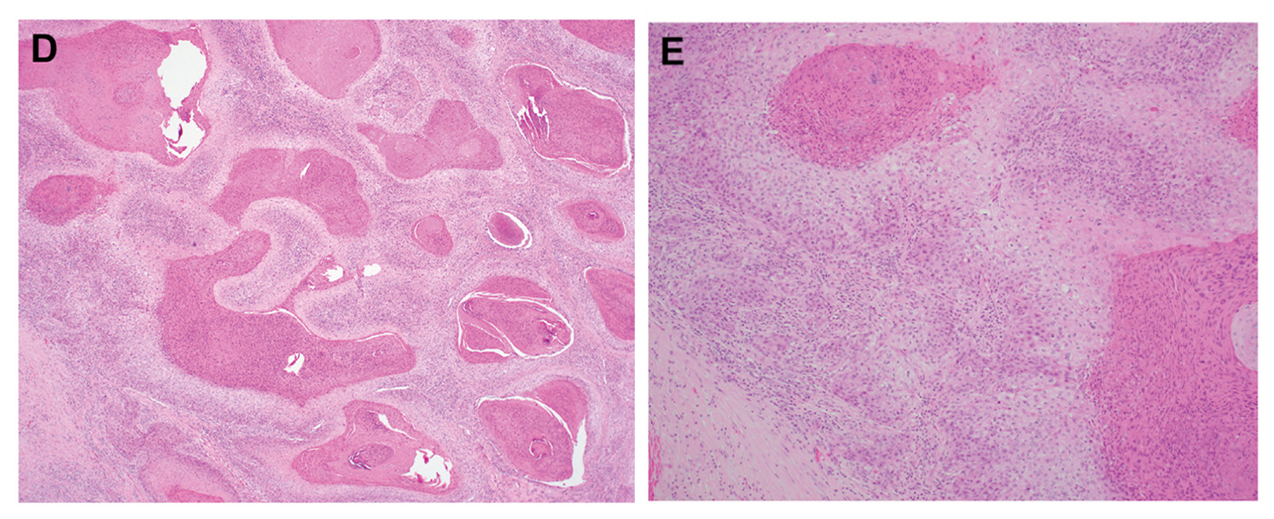

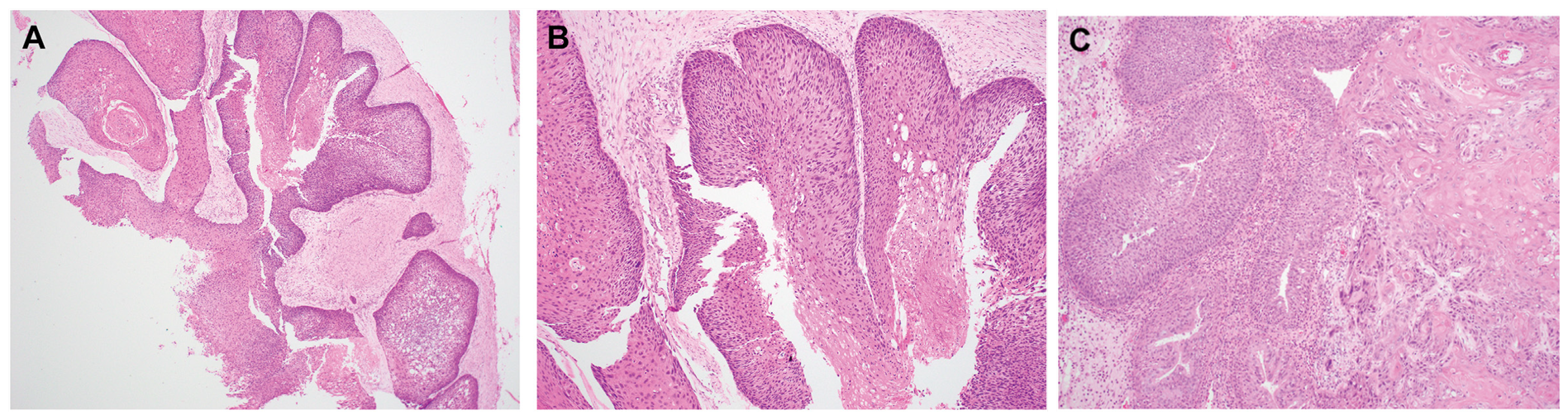

图11.(左)发生于内翻性乳头状瘤的乳头状非角化型鳞状细胞癌,累及皮质骨;(中)发生于嗜酸细胞性乳头状瘤中的非角化型鳞状细胞癌,右下角伴良性嗜酸细胞性乳头状瘤成分;(右)中图的高倍镜,大部分仍保持嗜酸细胞性乳头状瘤结构的上皮中,可见细胞核具有显著非典型和多形性。

图11.(左)发生于内翻性乳头状瘤的乳头状非角化型鳞状细胞癌,累及皮质骨;(中)发生于嗜酸细胞性乳头状瘤中的非角化型鳞状细胞癌,右下角伴良性嗜酸细胞性乳头状瘤成分;(右)中图的高倍镜,大部分仍保持嗜酸细胞性乳头状瘤结构的上皮中,可见细胞核具有显著非典型和多形性。

鼻腔鼻窦乳头状瘤临床病理要点总结

外生性乳头状瘤:

伴乳头状结构的外生性病变,发生于鼻中隔前部;

纤细的纤维血管轴心,被覆厚厚的非角化型鳞状上皮;

无内翻成分,无嗜酸性立方状或柱状细胞;

与低危型HPV感染有关。

内翻性乳头状瘤:

内生性、非破坏性生长;

宽大的条带状或巢状,细胞为增生的不成熟、非角化型鳞状上皮和/或纤毛型呼吸型上皮;

常见中性粒细胞,散在微脓肿;

大部分具有EGFR突变,少数与低危型HPV感染有关。

嗜酸细胞性乳头状瘤:

外生性及内生性生长方式混杂;

嗜酸性的立方状或柱状细胞增生,表面有纤毛上皮;

大量上皮内微囊肿、黏液细胞、中性粒细胞、微脓肿;

均有KRAS突变。

鼻腔鼻窦乳头状瘤癌变:

绝大部分为角化型或非角化型鳞状细胞癌;

上皮细胞排列紊乱、多形性、核异型、核分裂活性增加。

——未完待续——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(一)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(二)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(三)

共0条评论