[导读] 编译整理:强子

鼻腔鼻窦嗜酸细胞性乳头状瘤

鼻腔鼻窦的嗜酸细胞性乳头状瘤曾有许多名称,如圆柱细胞(cylindrical cell)乳头状瘤、柱状细胞乳头状瘤,是鼻腔鼻窦乳头状瘤中最为少见的类型,约占所有病例的5-10%。该肿瘤多累及上颌窦、和/或鼻腔侧壁,但可见于任何一组鼻旁窦,且曾报道于中耳。嗜酸细胞性乳头状瘤主要见于40-70岁成人,性别分布无差异。目前为止,文献中报道的年龄最轻患者为26岁男性。

影像学上,嗜酸细胞性乳头状瘤最常见表现为单侧、分叶状肿物,病变中心位于中鼻道区域。该肿瘤的影像学表现与内翻性乳头状瘤存在显著重叠,但出现下述三种情况则倾向于嗜酸细胞性乳头状瘤、而非内翻性乳头状瘤:肿瘤内有囊性变,下方骨组织无局灶骨炎改变,MRI中T1加权相高信号密度。

嗜酸细胞性乳头状瘤的病因还不清楚,但已明确该肿瘤的发生与HPV感染无关。尽管目前尚未明确该肿瘤有确定性危险因素,但对其分子发病机制的认识已取得进展。一项针对该肿瘤分子特征的研究表明,所有检测的51个病理均存在活化型KRAS突变,具体涉及12号或61号密码子;此外,该研究中的50例内翻性乳头状瘤、5例外生性乳头状瘤均未见KRAS突变。另外报道的7例嗜酸细胞性乳头状瘤病例(伴或不伴癌)中,分子检测均发现有KRAS中12号密码子的突变。

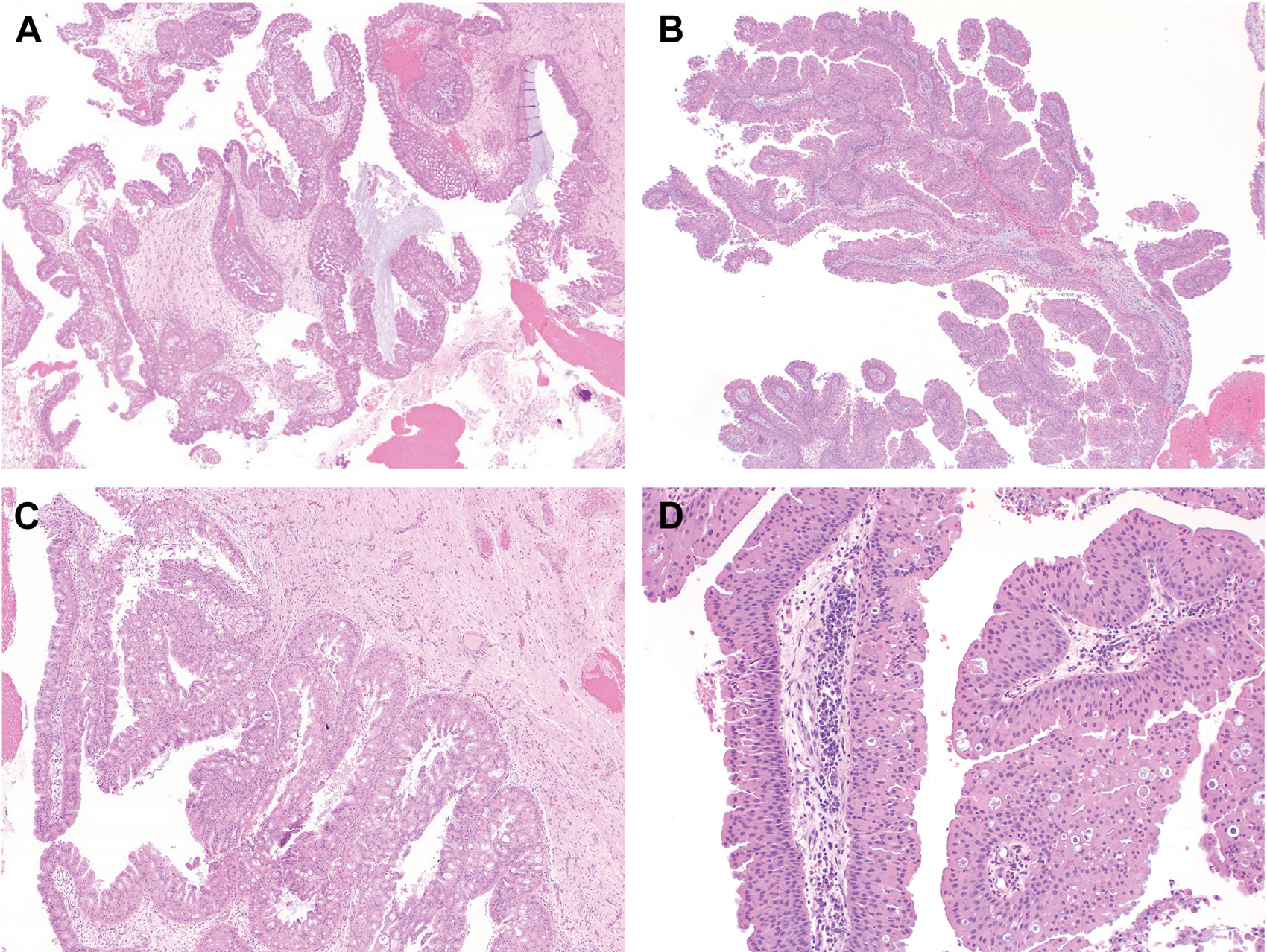

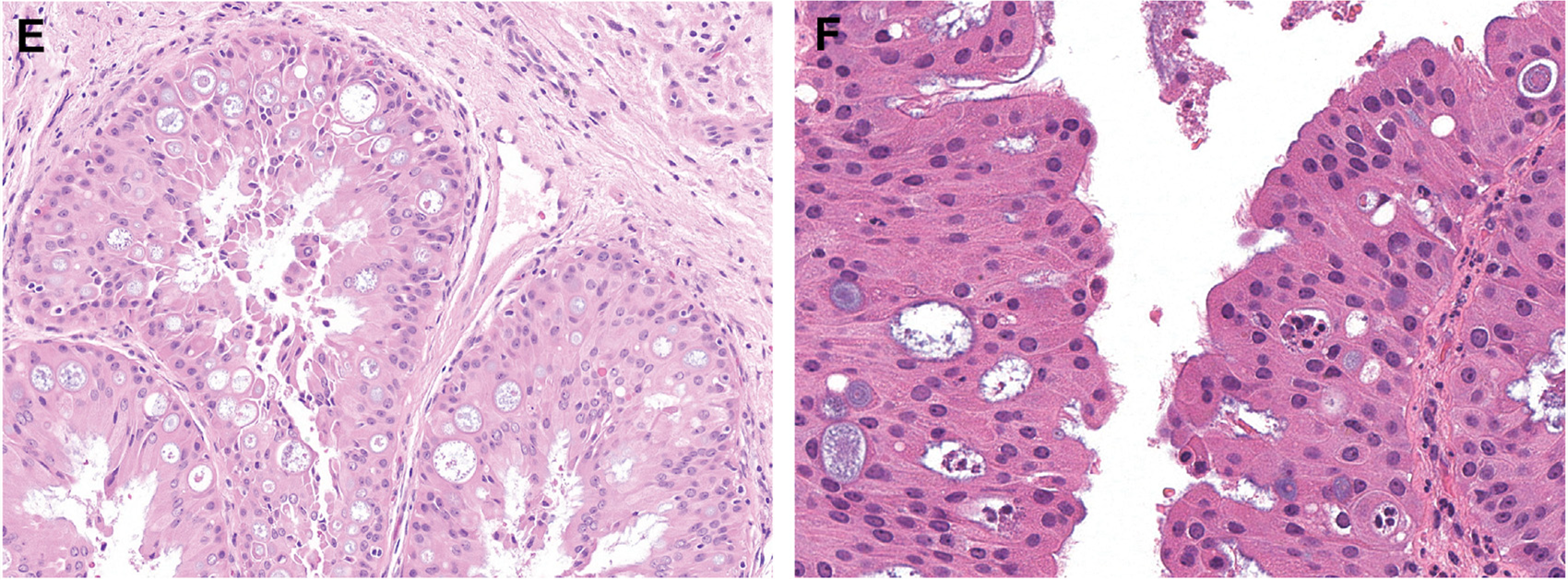

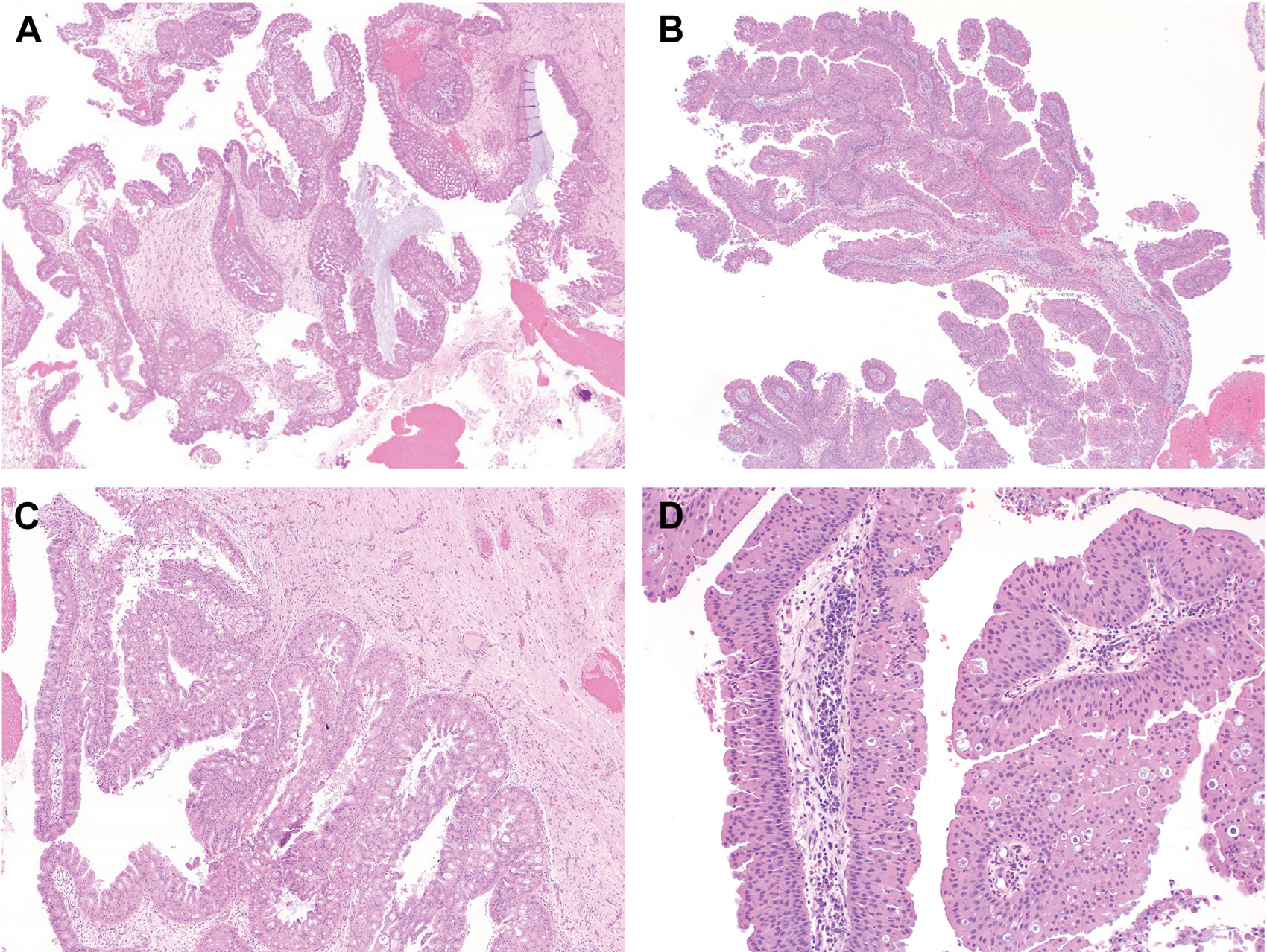

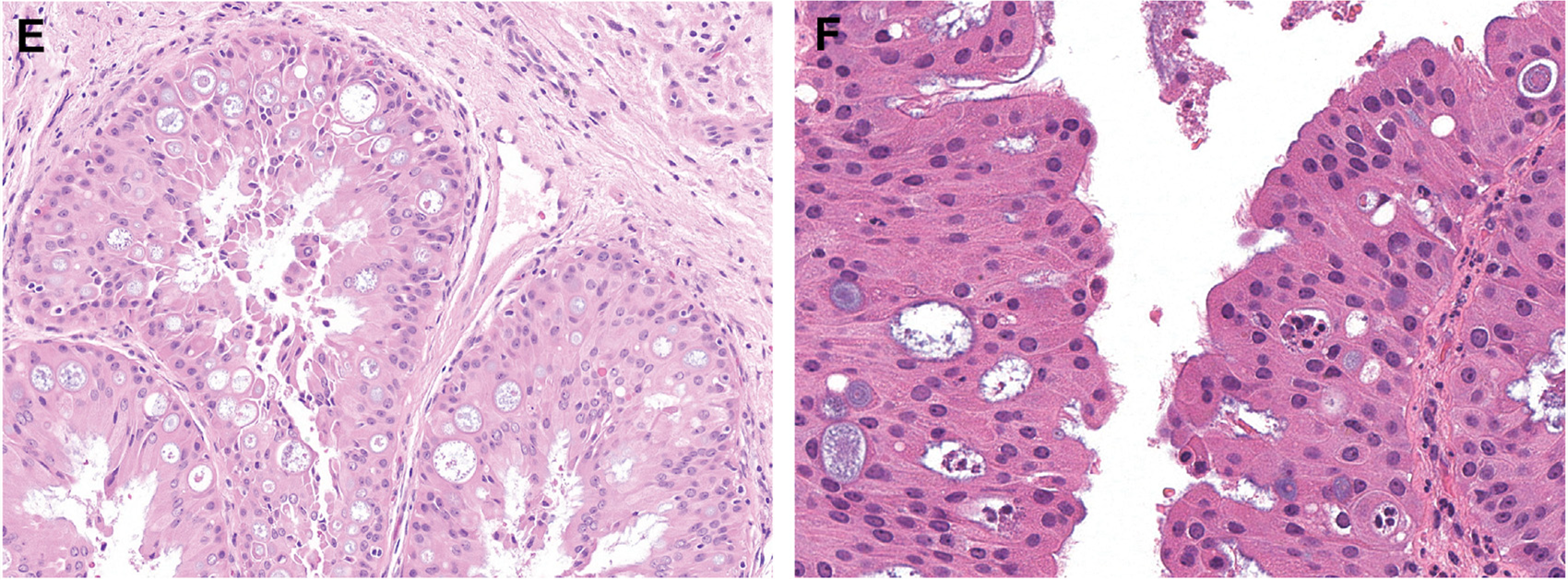

大体方面,嗜酸细胞性乳头状瘤表现为伴乳头状凸起的息肉状病变。组织学上,大部分病例的特征性结构为外生性乳头状突起与内翻性生长模式并存,后者表现为宽大的上皮巢向间质内陷。该肿瘤的得名,源于其显著的特征性细胞,即立方状至柱状的嗜酸细胞,构成多层(2-8层细胞厚度)上皮被覆。交替出现的增生性上皮簇与微小隐窝样结构,可导致上皮层形成波浪状。

嗜酸细胞性乳头状瘤的细胞有轻度多形性,胞质丰富、颗粒状、嗜酸性,细胞核中等大小,圆形至卵圆形,有小核仁。上皮表面常见纤毛细胞及黏液细胞。上皮层内还常见嗜酸性黏液微囊、微脓肿及中性粒细胞浸润,这些特征类似内翻性乳头状瘤。下方的纤维性间质程度不等的水肿,且有薄壁血管。间质一般有混合型炎症细胞浸润,具体如淋巴细胞、浆细胞,偶见中性粒细胞,但罕见嗜酸性粒细胞。

图5.嗜酸细胞性乳头状瘤,图示外生性及内翻性生长混杂。右下图示密集排列的复层上皮细胞,呈显著嗜酸性,被覆于富含浆细胞浸润的纤维血管轴心表面。

图5.嗜酸细胞性乳头状瘤,图示外生性及内翻性生长混杂。右下图示密集排列的复层上皮细胞,呈显著嗜酸性,被覆于富含浆细胞浸润的纤维血管轴心表面。

图6.嗜酸细胞性乳头状瘤:(左)上皮内大量微囊肿,内有黏液分泌;(右)病变细胞形态温和,细胞核为均一的卵圆形,胞质颗粒状、嗜酸性;表面可见纤毛细胞。

图6.嗜酸细胞性乳头状瘤:(左)上皮内大量微囊肿,内有黏液分泌;(右)病变细胞形态温和,细胞核为均一的卵圆形,胞质颗粒状、嗜酸性;表面可见纤毛细胞。

对嗜酸细胞性乳头状瘤切除病例进行的长期随访研究中,复发率差异较大,从6%至39%的报道均有。对于出现复发的嗜酸细胞性乳头状瘤患者来说,首次切除至复发的间隔时间中位数约24-25个月,但有些患者早至3个月,也有些患者迟至71个月。

内翻性乳头状瘤/嗜酸细胞性乳头状瘤重叠的病变

鼻腔鼻窦乳头状瘤绝大多数总体形态学高度一致,基本都可以归类为前述三种类型之一,当然是充分取材的情况下。不过,偶有个别病例在同一肿瘤内会有部分区域的形态介于内翻性乳头状瘤和嗜酸细胞性乳头状瘤之间。目前尚不明确此类病变是具有不同分子改变的共存肿瘤(即内翻性乳头状瘤成分有EGFR突变、嗜酸细胞性乳头状瘤成分有KRAS突变),还是一种具有不同形态学特征、但共享单一分子改变的“杂合型肿瘤”。

不过,虽然从学术角度探讨这类混合型肿瘤的分子机制可能具有重要价值,但区分内翻性乳头状瘤、嗜酸细胞性乳头状瘤、或真正的内翻性乳头状瘤/嗜酸细胞性乳头状瘤混合的肿瘤,实际临床意义有限,因为这两种肿瘤的生物学行为总体来说高度相似。

——未完待续——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(一)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦乳头状瘤(二)

共0条评论