[导读] 编译整理:强子

引言

鼻腔鼻窦乳头状瘤为一组少见的良性肿瘤,但因为其形态多样,因此常导致诊断困难。对这类肿瘤分子机制的研究,让我们更加深入的验证了五十多年前提出的基于组织学的分类体系。不过,实际工作中,由于鼻腔鼻窦乳头状瘤中有些亚型的特征可能会和其他的肿瘤存在重叠、甚至与某些癌(如DEK::AFF2融合的非角化型鳞状细胞癌)之间鉴别困难,因此深入学习其相关病理特征还是很有必要的。

密歇根顿大学医学院病理专家Perry和Udager曾在《Surg Pathol Clin》杂志撰写综述,专门对这组病种进行了详尽介绍。为帮助大家更好的了解相关知识点并指导临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

概述

鼻腔鼻窦乳头状瘤是一组少见的良性肿瘤,几乎仅见于衬覆鼻腔鼻窦呼吸型上皮(即施耐德上皮)的解剖部位。自首次报道的150余年以来,我们对该组病种的临床行为及生物学了解有了显著进步,尤其近几十年。

该肿瘤发生率约0.7-2.3例/十万人/年,在鼻腔鼻窦肿瘤中的占比不足5%。虽然可见于任何年龄,但儿童者非常少见。该肿瘤有三种临床病理亚型,即外生性、内翻性、嗜酸细胞性。大多数患者就诊时表现为单侧鼻塞、鼻窦充血、鼻窦炎和/或鼻出血等不同症状的组合,但其临床表现与临床病理亚型无关。

虽然鼻腔鼻窦乳头状瘤临床行为基本为良性,但也可有局灶的侵袭性,且可能会有恶性转化(有时称为“癌发生于鼻腔鼻窦乳头状瘤中”),尤其鼻腔鼻窦内翻性乳头状瘤以及嗜酸细胞性乳头状瘤,鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤出现恶性转化的情况罕见。CT和MRI常用于确定病变范围,但影像学无法准确鉴别鼻腔鼻窦乳头状瘤与鼻腔鼻窦的其他肿瘤,也无法确定肿瘤是否出现了恶性转化。因此,组织学评估仍是准确分类、确定是否有癌的重要方法。

鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤

鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤此前曾被称为蕈伞状鼻腔鼻窦乳头状瘤,是鼻腔鼻窦乳头状瘤中第二常见的类型,占比约为20%至40%。男性患者数量要超过女性患者的10倍,一般见于20-50岁。该肿瘤一般表现为鼻中隔前下部的单侧、孤立性肿物。由于相关部位较为表浅,所以这类肿瘤可能会表现为鼻前庭肿物,因此患者及临床医生都很容易查见。虽然较大的病灶可能继发累及鼻腔外侧壁,但这类病变几乎从不原发于鼻中隔外侧区域。

内镜及大体检查,鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤表现为棕褐色、灰白色或粉红色的“菜花样”肿物,大小最大可至20mm。组织学表现为乳头状和/或疣状突起结构,其纤维血管轴心表面覆盖增厚的上皮细胞,具体为5-20层。上皮一般为非角化鳞状上皮,但罕见情况下也可能会有假复层呼吸型上皮。散在黏液(杯状)细胞及充满黏液的微囊状,且可有局灶中性粒细胞和微脓肿,但这些特征在内翻性乳头状瘤、嗜酸细胞性乳头状瘤中一般更为少见。一般表面并无角化,除非病变有长期摩擦、或病变较大而导致垂入鼻前庭时表面直接暴露于干燥的外界空气中。

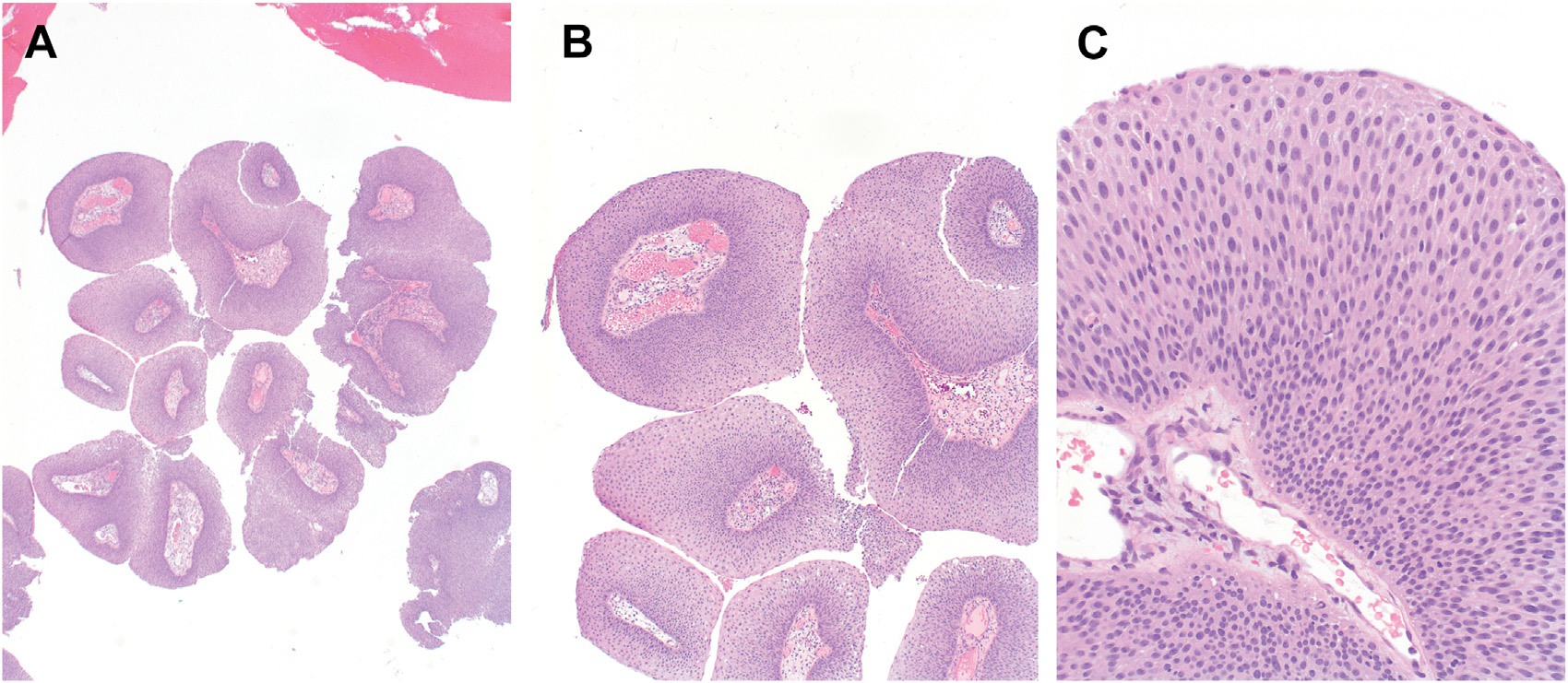

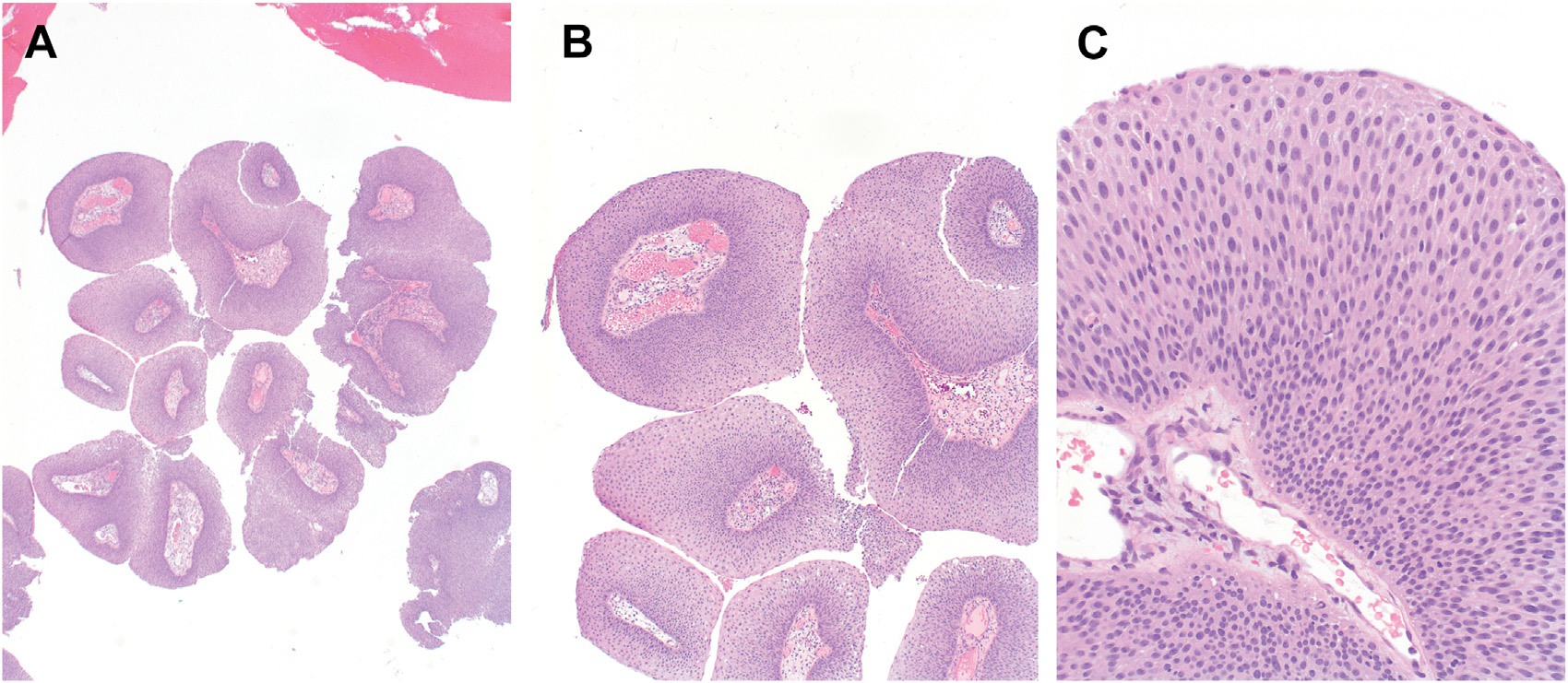

图1.鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤。(A、B)宽大的乳头状突起横切面,表面被覆增厚的非角化型鳞状上皮;(C)形态一致的角质形成细胞,无上皮结构紊乱或细胞异型性。

图1.鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤。(A、B)宽大的乳头状突起横切面,表面被覆增厚的非角化型鳞状上皮;(C)形态一致的角质形成细胞,无上皮结构紊乱或细胞异型性。

与上消化呼吸道其他的良性鳞状上皮乳头状瘤一样,鼻腔鼻窦外生性乳头状瘤几乎总是与低危型HPV感染相关,尤其6型、11型。未见明确的分子异常。也正是因为该肿瘤与低危型HPV的关系,因此出现挖空细胞改变也不是什么奇怪的事情,具体如细胞核增大,核膜不规则、皱缩样,多核,核旁空晕。核分裂活性低,且局限于上皮的下半部分。

鉴于表层上皮的不规则性及乳头状结构的分支特点,因此组织切片中不可避免地存在一定程度的斜切,偶尔会在外生性病变中出现局灶内陷样上皮结构。只要这些病灶局限于外生性成分下方的间质中,且呈散在的小灶性分布,便无需对外生性乳头状瘤的诊断产生疑虑。

切除部位的局部复发常见,几率约为22%至50%,尤其切除不完整者。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Perry WR, Udager AM. Sinonasal Papillomas-An Up-To-Date Review for Practicing Pathologists. Surg Pathol Clin. 2024;17(4):561-576.

doi:10.1016/j.path.2024.07.012

共0条评论