[导读] 编译整理:强子

嫌色细胞肾细胞癌

嫌色细胞肾细胞癌约占所有肾细胞癌的5-7%,且一般被视为惰性肾脏肿瘤。该肿瘤具有独特形态学表现,即“两种类型的细胞”:颗粒状、淡染的“植物样”细胞,以及体积较小的嗜酸性细胞。典型情况下,肿瘤细胞的分界非常清晰(因此得名“植物细胞”),胞质细腻网状,细胞核深染、皱缩或呈“葡萄干”样,核旁有透明表现或“空晕”。嫌色细胞肾细胞癌多为实性生长,但也有其他特征的描述,如色素性微囊性腺瘤样/多囊性结构、神经内分泌或神经内分泌样分化、乳头状生长、显著收缩裂隙等。

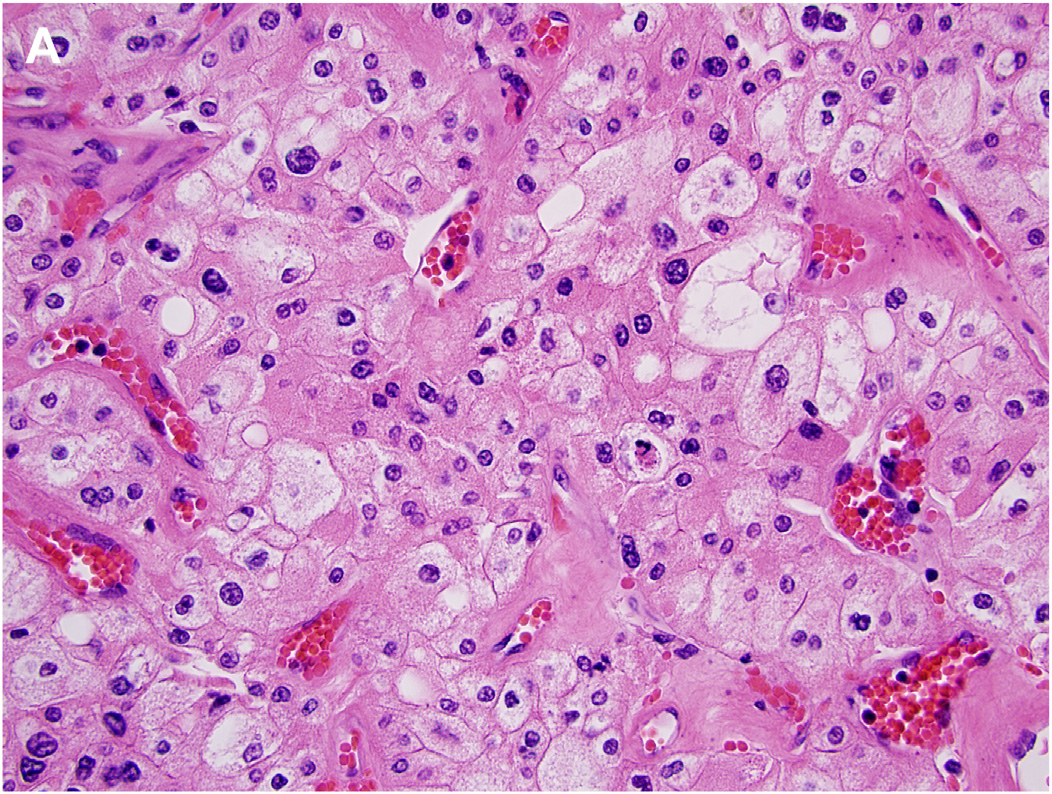

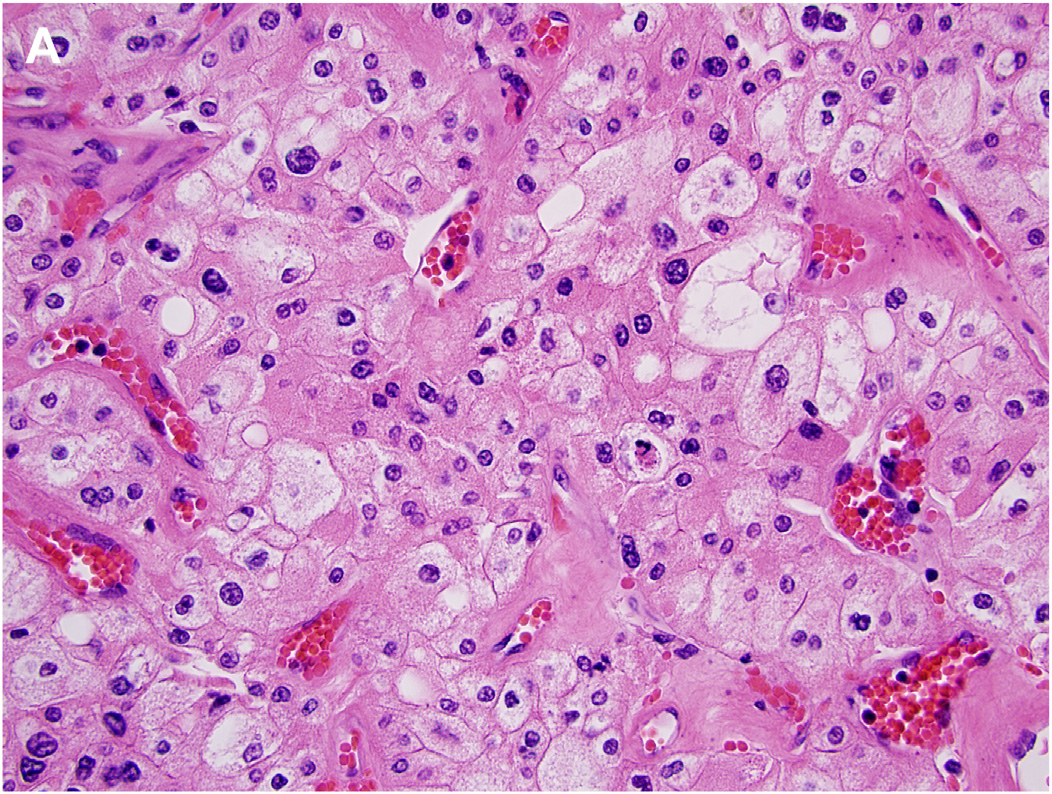

图11.典型的嫌色细胞肾细胞癌胞质淡染,细胞分界清晰,细胞核皱缩,核旁的胞质透明。

图11.典型的嫌色细胞肾细胞癌胞质淡染,细胞分界清晰,细胞核皱缩,核旁的胞质透明。

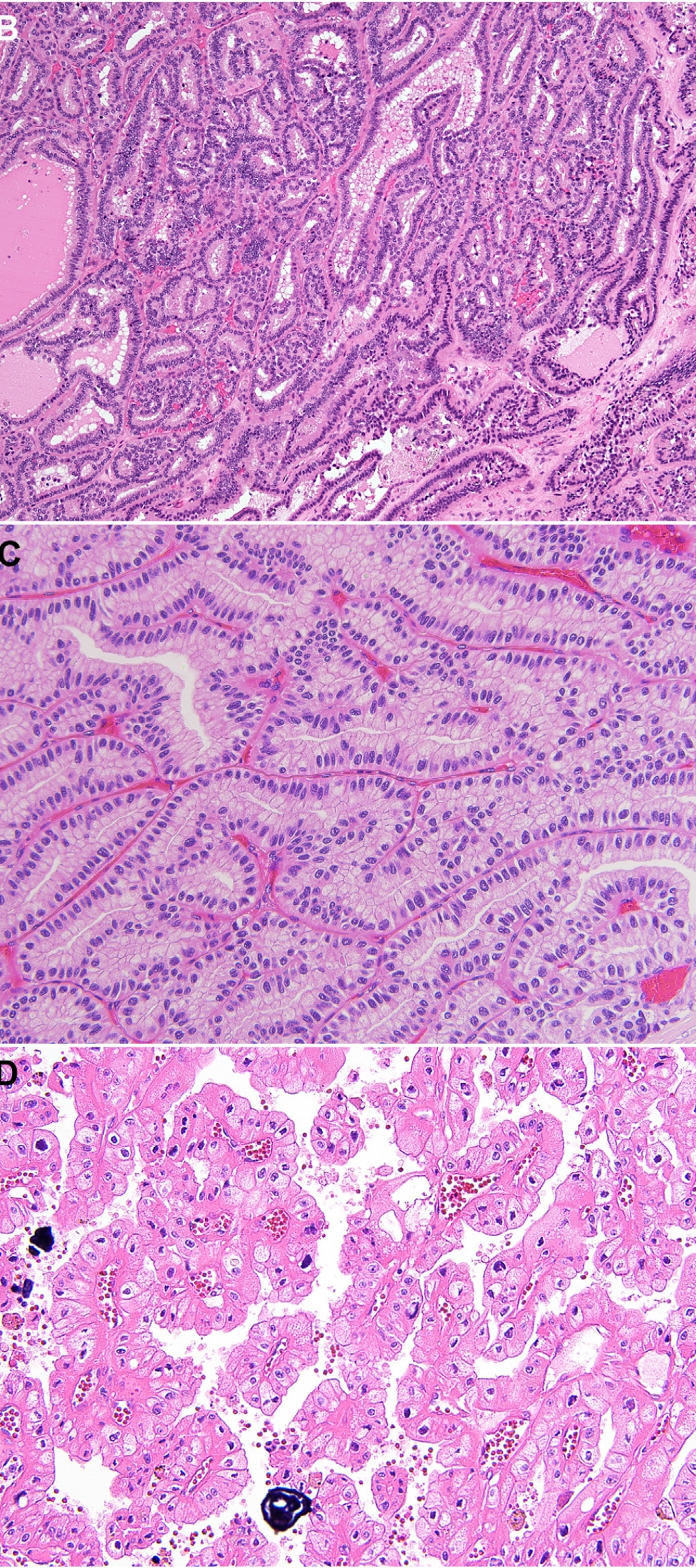

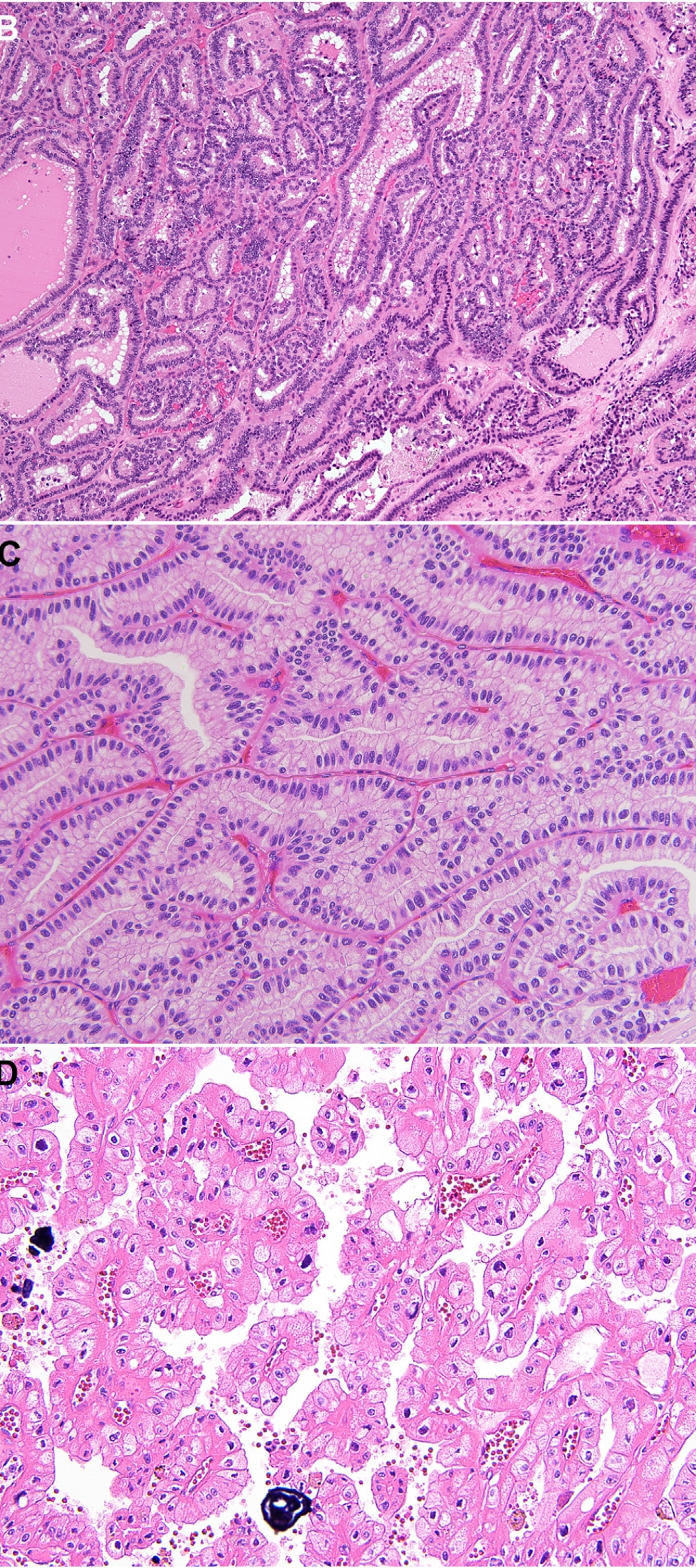

图12.嫌色细胞肾细胞癌也可有其他独特表现,如“腺瘤样”形态(上、中)或乳头状结构形成(下)。

图12.嫌色细胞肾细胞癌也可有其他独特表现,如“腺瘤样”形态(上、中)或乳头状结构形成(下)。

此前曾注意到,嫌色细胞肾细胞癌的mRNA表达特点与远端肾单位细胞的表达相同,而透明细胞肾细胞癌的mRNA表达特点则更符合近端肾单位。以往想可靠区分出嫌色细胞肾细胞癌和嗜酸细胞瘤还是有难度的,因为从免疫组化和遗传学检测技术来说,都没有完全可靠的诊断性标记。特征典型的嫌色细胞肾细胞癌一般无需免疫组化或分子检测即可诊断。KIT、CK7阳性被视为更加“典型”的特征以辅助诊断;不过,在显著嗜酸性的细胞中,CK7一般为弱阳性或着色缺失;如果形态学典型而CK7阴性,不要因此而怀疑嫌色细胞肾细胞癌的诊断。最近还发现,嫌色细胞肾细胞癌的原发肿瘤和转移肿瘤都常有FOXI1蛋白的表达、非编码RNA-LINC01187的表达;因此FOXI1蛋白有可能成为这一病种的诊断性标记,尤其考虑为转移性病变的情况下。

细胞遗传学改变或拷贝数改变也曾用于嫌色细胞肾细胞癌和嗜酸细胞瘤的鉴别,前者最常见改变涉及多条染色体缺失(具体如Y、1号、2号、6号、10号、13号、17号、21号),检出这些特点则支持嫌色细胞肾细胞癌的诊断。也有其他研究检出了更多染色体的获得、缺失、甚至二倍体状态,其中的二倍体状态尤其可见于嗜酸细胞亚型的嫌色细胞肾细胞癌。对于Birt-Hogg-Dube综合征背景下呈“杂合性”表现的肿瘤来说,检测folliculin基因可有助于支持或排除嫌色细胞肾细胞癌。嫌色细胞肾细胞癌的其他遗传学特征还有线粒体基因突变(这一点与嗜酸细胞瘤存在重叠)、以及TP53突变、PTEN的改变。部分嫌色细胞肾细胞癌中也曾发现有TERT启动子的重排。虽然对该组肿瘤分子特征的了解不断深入,但日常诊断工作中很少需要分子检测来做出这一诊断。

嫌色细胞肾细胞癌鉴别诊断

嫌色细胞肾细胞癌:细胞分界清晰;细胞核不规则、皱缩;核旁有胞质空晕;KIT阳性;CK7一般为细胞膜弥漫着色,但并非必需;vimentin阴性;

透明细胞肾细胞癌:大部分肿瘤细胞巢周围有广泛毛细血管网围绕;细胞核一般为圆形或卵圆形;CA9弥漫阳性;KIT阴性;CK7弱阳性或阴性;

嗜酸细胞瘤:均一的嗜酸性胞质;细胞核圆形;细胞巢位于纤维性或水肿间质内;无核周透明(空晕)的表现;CK7仅散在细胞阳性,而非片状着色;KIT阳性、vimentin阴性无法鉴别嫌色细胞肾细胞癌;

低度恶性潜能的嗜酸细胞肾肿瘤:既无法完全符合嗜酸细胞瘤、但又没有嫌色细胞肾细胞癌显著特征的交界性肿瘤类型。

嗜酸细胞瘤

肾脏嗜酸细胞瘤是经典的良性肾细胞肿瘤,具有独特大体表现、生长方式、细胞质及细胞核特征,具体如:切面红棕色,胞质颗粒状、嗜酸性,细胞核圆形、规则,排列呈实性或腺泡状。与嫌色细胞肾细胞癌相似,嗜酸细胞瘤一般阳性表达KIT、不表达vimentin。因此这两项标记可支持肿瘤属于嗜酸细胞谱系、但无法鉴别良恶性。

肾脏嗜酸细胞瘤一般形态学典型,但偶有特殊情况存在,具体如囊性、毛细血管扩张型生长,罕见情况下会有乳头状褶皱、或“小细胞”表现(是因为嗜碱性细胞胞质稀少、而与神经内分泌分化无关)。

嗜酸细胞瘤中最常见的免疫组化表现为CK7散在单个细胞着色,KIT阳性,vimentin阴性;但用于鉴别嗜酸细胞瘤和嫌色细胞肾细胞癌的定义性免疫组化表现或遗传学标记仍有争议。需要注意的是,CK7和vimentin在中央瘢痕区常表达增强,原因未明。

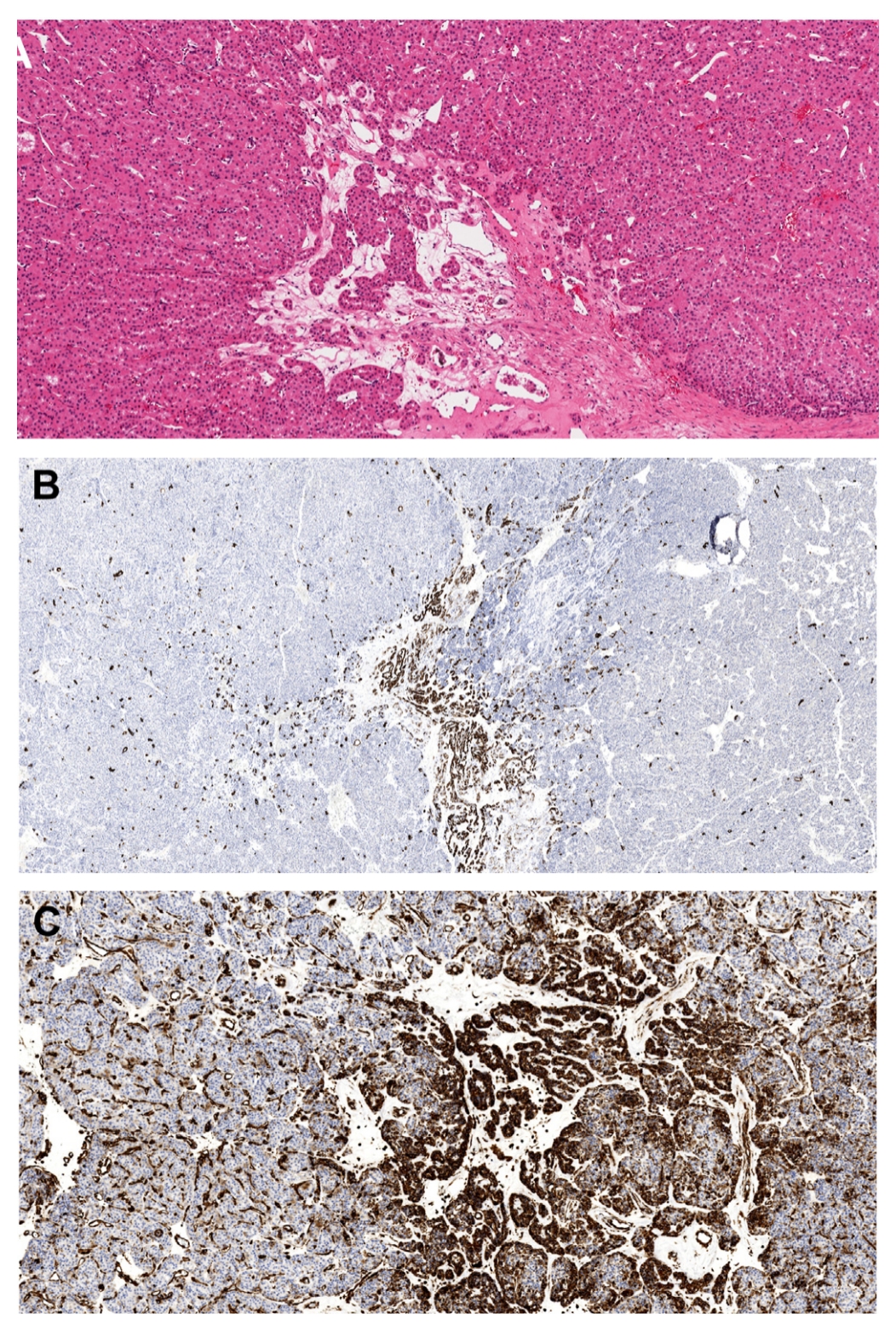

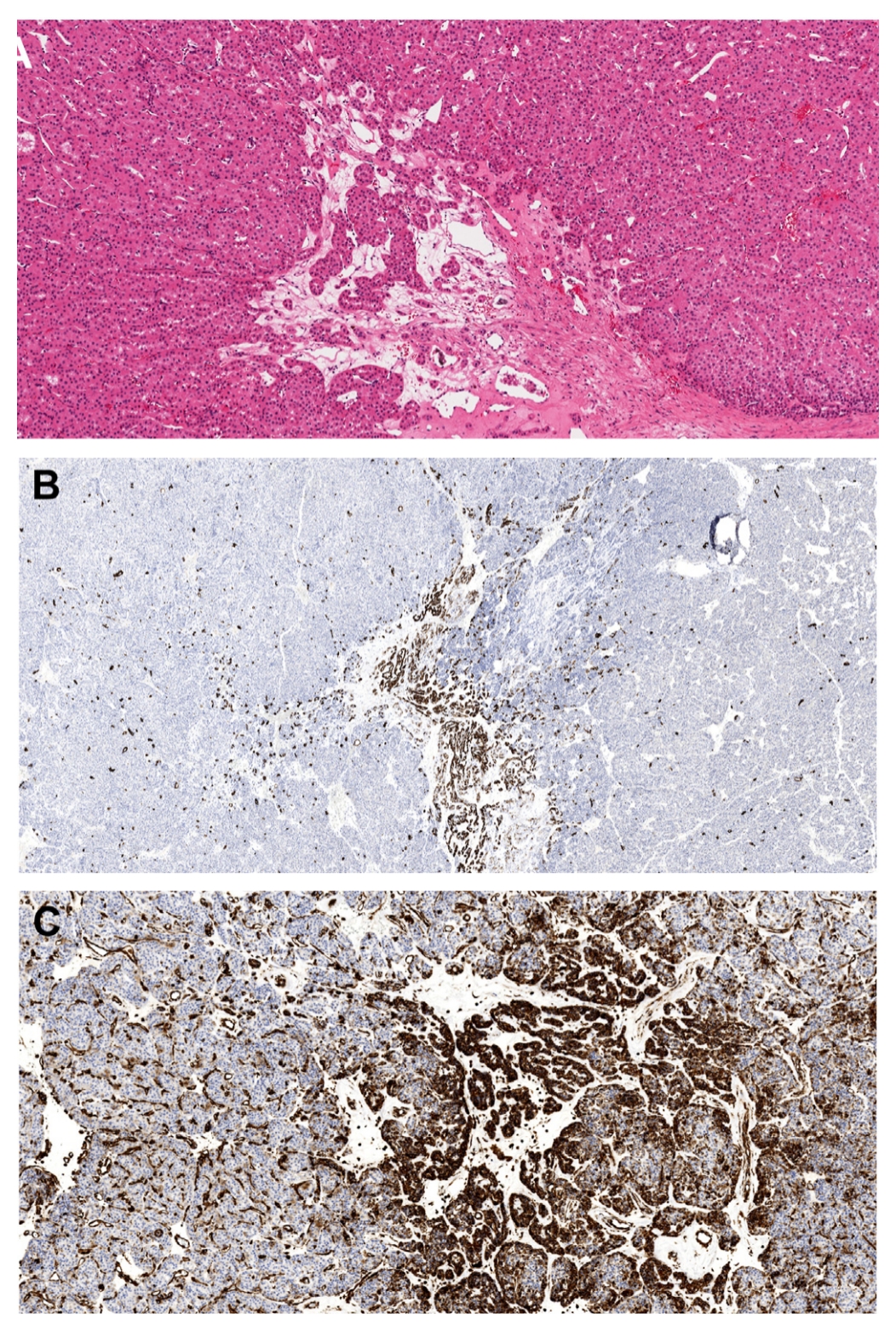

图13.(上)典型的嗜酸细胞瘤,为形态均一的细胞、在疏松间质内形成圆形巢状,伴或不伴中央瘢痕;大部分病例中,CK7仅罕见细胞阳性,但瘢痕区域阳性比例可升高(中)。同样,嗜酸细胞瘤中,大部分病例vimentin为阴性,但中央瘢痕区为阳性(下)。

图13.(上)典型的嗜酸细胞瘤,为形态均一的细胞、在疏松间质内形成圆形巢状,伴或不伴中央瘢痕;大部分病例中,CK7仅罕见细胞阳性,但瘢痕区域阳性比例可升高(中)。同样,嗜酸细胞瘤中,大部分病例vimentin为阴性,但中央瘢痕区为阳性(下)。

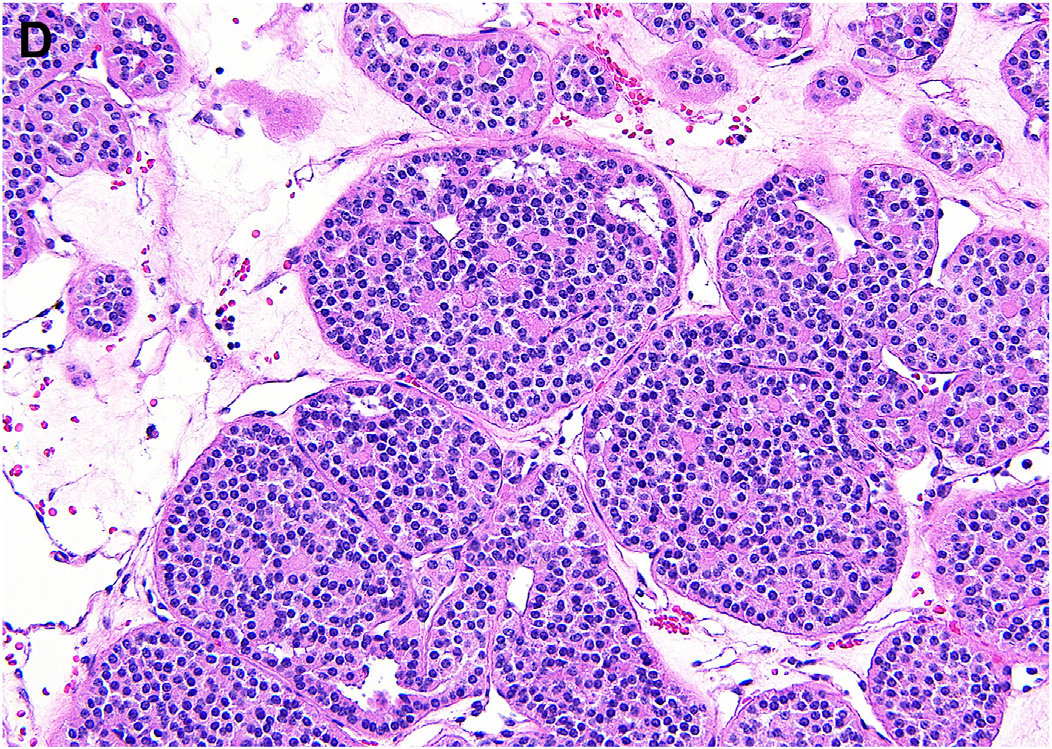

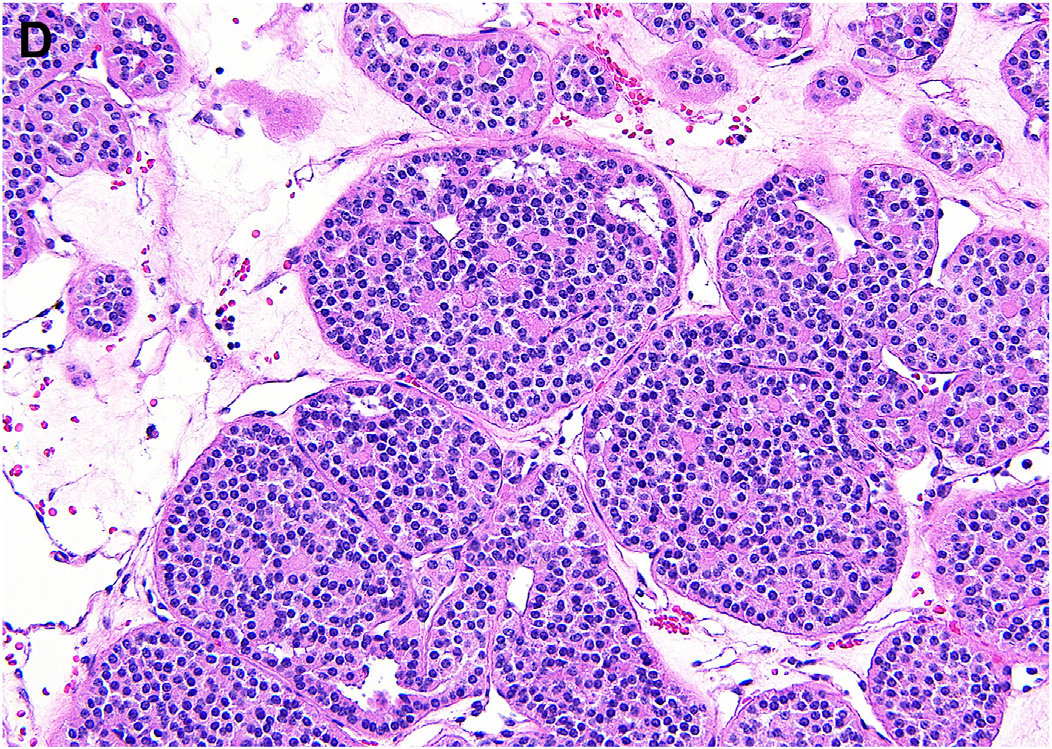

图14.嗜酸细胞瘤可有菊型团样排列的少见表现,如本例所示。

图14.嗜酸细胞瘤可有菊型团样排列的少见表现,如本例所示。

部分嗜酸细胞瘤会有Y染色体和1号染色体(部分或全部)的丢失、14号染色体的缺失、11q13的重排【cyclin D1基因位点,大多为易位,t(5;11)(q35;q13)】。不过,有相当比例的嗜酸细胞瘤为正常核型。因此有人建议将嗜酸细胞瘤分为2至3类,即把CCND1重排的病例与其他拷贝数改变的病例区分开来。也有研究表明,cyclin D1阳性嗜酸细胞瘤多为单独发生,而cyclin D1阴性肿瘤更多见为多灶性。不过,这些内容在目前的实际工作中可能作用有限,因为该肿瘤的诊断很少需要分子检测。已有假说认为,伴染色体改变的部分嗜酸细胞瘤可能是嗜酸亚型嫌色细胞肾细胞癌的前驱病变,而其他的肿瘤则不太可能出现进展;不过,这一假说仍存在争议。总体而言,目前仍不确定嗜酸细胞瘤和嫌色细胞肾细胞癌是否为谱系性病变,也不确定二者是否为相似、但无关的单独肿瘤类型。

由于还不完全确定嗜酸细胞瘤和嫌色细胞肾细胞癌之间的分界应该如何界定,因此对于具有某些非典型特征而无法肯定为典型的嗜酸细胞瘤、但又不完全满足嫌色细胞肾细胞癌的交界性肿瘤来说,已有人提出了“低度恶性潜能嗜酸细胞肾肿瘤、未进一步分类”(oncocytic renal neoplasm of low malignant potential,not further specified)。有些作者也已发现,不管是诊断嗜酸细胞瘤、还是诊断嫌色细胞肾细胞癌,活检确诊后随诊都是安全的,这说明可能有些过分强调对这两种存在重叠的肿瘤进行区分了。因此,本文原作者也建议日常工作中使用“低度恶性潜能嗜酸细胞肾肿瘤”这一诊断名称,用于非常类似嗜酸细胞瘤、但有意义不明确的一定程度非典型表现的病例。

嗜酸细胞瘤关键特征:

均一的嗜酸性胞质;

细胞在纤维性或水肿间质内呈巢状表现;

细胞核圆形、规则;

核分裂计数:仔细检查可找到0-1个;很容易找到1个以上,则要引起关注;

KIT阳性,vimentin阴性(例外的情况,是“瘢痕”区域呈vimentin阳性);

CK7一般为阴性,散在个别细胞阳性(例外的情况,是“瘢痕”区域呈CK7阳性)。

嗜酸细胞瘤诊断陷阱:

肾周脂肪组织受累,要考虑肾细胞癌的肾外侵犯,但并不能因此改变嗜酸细胞瘤的良性行为;

嗜酸细胞瘤中也曾有静脉分支的侵犯,且似乎也不会改变其良性生物学行为;

还不清楚嗜酸细胞瘤中是否可以有肾窦脂肪的累及;不过,根据肾周脂肪组织受累的相关数据,似乎也符合嗜酸细胞瘤的诊断;

嗜酸细胞瘤中曾注意到有退行性变所致的非典型,且未发现与生物学行为存在相关性;

该肿瘤的中央瘢痕区域免疫组化结果不典型。

全文完

往期回顾:

肾脏肿瘤系列学习-常见肾细胞肿瘤(一)

肾脏肿瘤系列学习-常见肾细胞肿瘤(二)

肾脏肿瘤系列学习-常见肾细胞肿瘤(三)

肾脏肿瘤系列学习-常见肾细胞肿瘤(四)

共0条评论