[导读] 编译整理:强子

附睾的上皮性肿瘤

囊腺瘤及乳头状囊腺瘤

当前版本的世界卫生组织肿瘤分类方案中,附睾的良性上皮性肿瘤至少包含两个独立的病种:囊腺瘤和乳头状(透明细胞)囊腺瘤。

囊腺瘤的结构为管状、囊性,衬覆形态温和的单层高柱状细胞,胞质中等量、嗜酸性。该肿瘤科有乳头状结构,但无立方状细胞和透明细胞,这类细胞一般见于乳头状囊腺瘤。

乳头状(透明细胞)囊腺瘤为良性肿瘤,多与von Hippel-Lindau病相关,主要发生于年轻男性。该肿瘤常为偶见,或为不孕症检查、von Hippel-Lindau病检查中发现。约1/3的病例为双侧性,且双侧者更多见于综合征患者。临床一般表现为无痛性肿物,但偶见导致疼痛。该肿瘤一般位于附睾,但也有发生于精索的病例报道。

组织学方面,乳头状囊腺瘤为小管状及囊腔结构,内有嗜酸性、胶样分泌物,衬覆立方状至柱状细胞,胞质透明,富于糖原及脂质;伴凸向囊腔内的显著乳头状结构。细胞核形态均一、温和,常呈“极向翻转”表现。无坏死及核分裂;间质从纤维血管性至胶原性不等,也可伴有炎症。

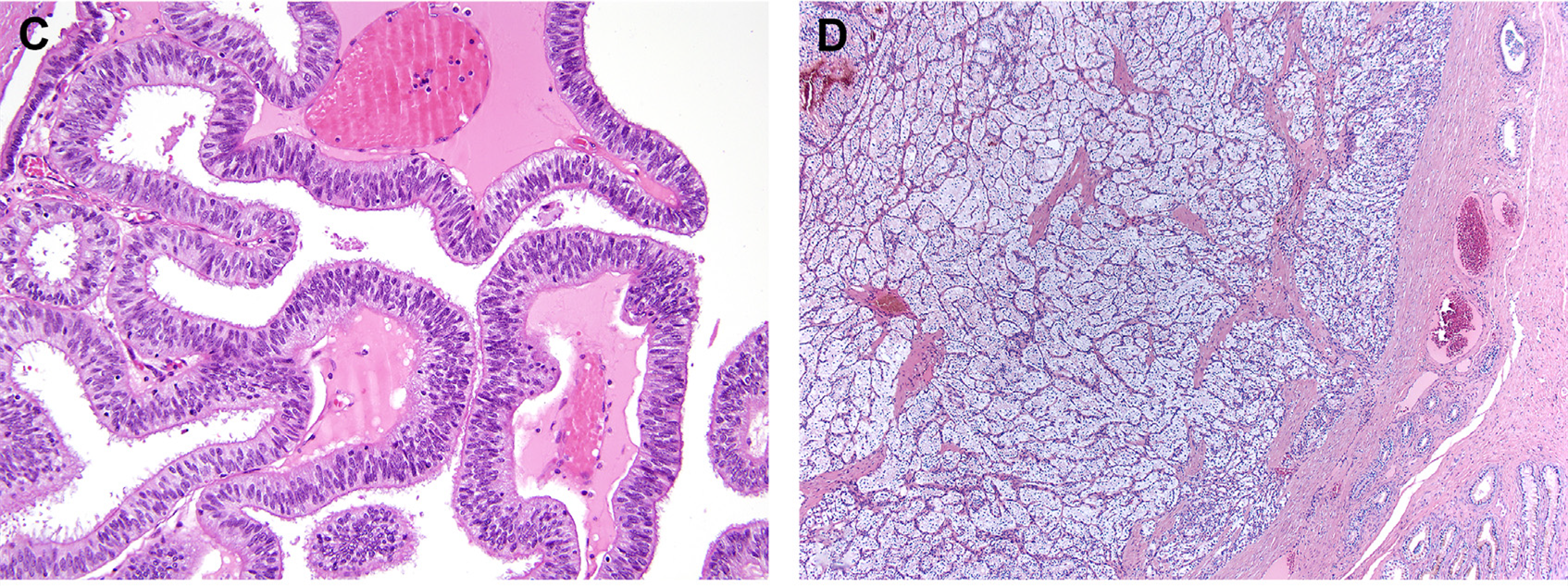

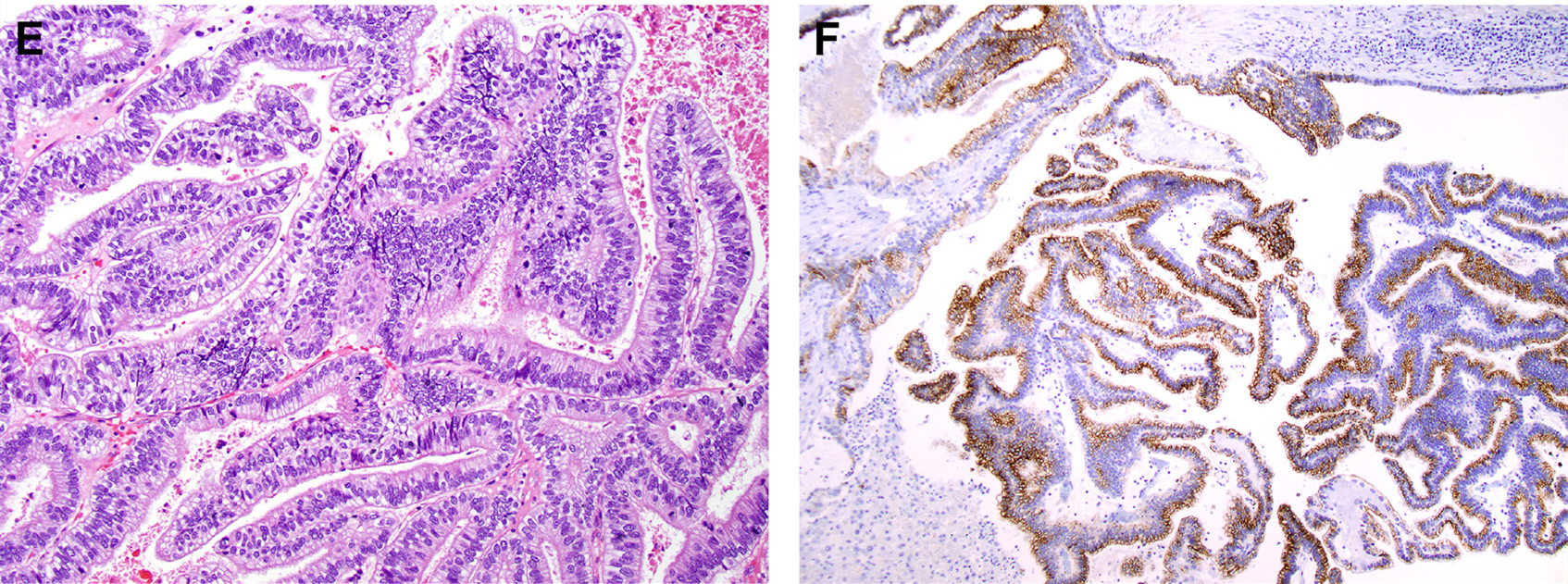

图7.(左)附睾囊腺瘤,伴乳头状结构,衬覆纤毛型复层柱状上皮;(右)与von Hippel-Lindau病相关的乳头状囊腺瘤,可见致密小管结构,瘤细胞的细胞核形态温和,胞质丰富、透明表现。

图7.(左)附睾囊腺瘤,伴乳头状结构,衬覆纤毛型复层柱状上皮;(右)与von Hippel-Lindau病相关的乳头状囊腺瘤,可见致密小管结构,瘤细胞的细胞核形态温和,胞质丰富、透明表现。

免疫组化方面,乳头状囊腺瘤表达CK7、CAM5.2、AE1/AE3、EMA、PAX2、PAX8、CA IX,且CA-IX呈特征性的基底处(杯状)着色。分子特征方面,对于有von Hippel-Lindau病的患者来说,输精管内VHL基因的种系突变伴第二等位基因的体细胞突变,通过缺氧诱导因子α家族促血管生成蛋白的过度表达而最终导致肿瘤形成。散发性病例中也曾有过VHL突变的报道。

乳头状囊腺瘤需鉴别伴有上皮增生的精子囊肿、转移性透明细胞肾细胞癌以及透明细胞乳头状肾细胞癌。一般保留睾丸的手术切除可治愈,但肿瘤较大者也可能需要睾丸切除手术。

附睾的腺癌

附睾原发的腺癌极为罕见,文献中报道不足40例。该肿瘤一般发生于成年人,文献中报道的患者年龄22-82岁不等,平均56岁,一般表现为阴囊肿物。

组织学上,该组肿瘤表现为实性、管状、乳头状、管状乳头状结构,衬覆胞质透明的细胞,但个别病例也可有嗜酸性及嗜碱性胞质。胞质内至少局灶存在糖原成分。少数病例中,以囊内生长为显著特征。小管及囊性结构内可能会有嗜酸性分泌物。瘤细胞具有轻度至中等程度多形性,可有显著恶性特征,如浸润性生长、坏死、核分裂增加。

附睾原发的腺癌可来源于原有的乳头状囊腺瘤。罕见情况下,该肿瘤可有鳞状细胞癌、小细胞癌、基底细胞癌、肌上皮癌的特征,因此必须注意排除这类肿瘤的转移。免疫组化方面,附睾原发的腺癌表达CK7、CK20、CAM5.2、EMA、CEA、CD10、AMACRF、CA-IX、PAX8/PAX2。关于该肿瘤的分子特征,目前所知有限。

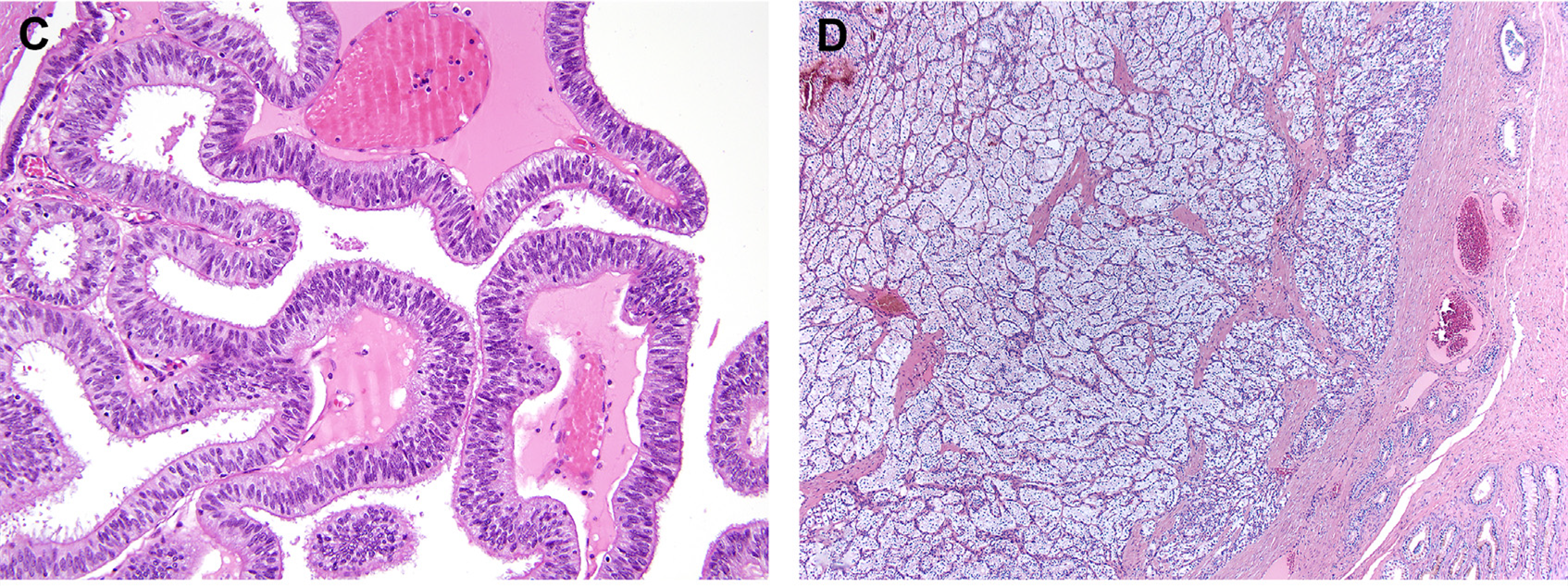

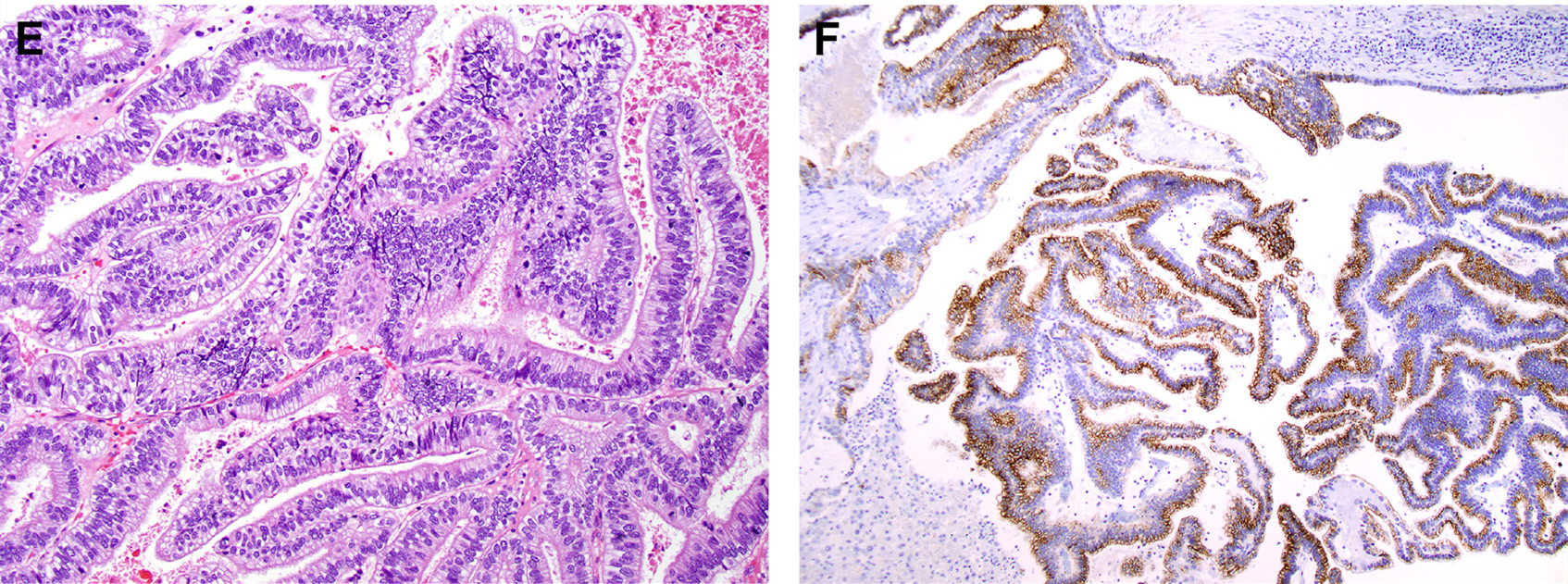

图8.附睾腺癌,可见管状及乳头状结构,衬覆中等异型的立方状至柱状细胞;可见个别核分裂;免疫组化AMACR阳性。

图8.附睾腺癌,可见管状及乳头状结构,衬覆中等异型的立方状至柱状细胞;可见个别核分裂;免疫组化AMACR阳性。

附睾腺癌应注意鉴别透明细胞乳头状囊腺瘤、转移性腺癌。腺瘤和腺癌在结构和细胞学特点方面会有相似性,但腺癌的独特之处在于其浸润性生长、局灶坏死、细胞学异型性。转移至附睾的腺癌可能来自结肠、胃部、肾脏、前列腺、胰腺,具体排除需结合形态学、免疫组化、临床病史。还要注意的是。正常的附睾上皮也可有筛状结构、非典型细胞,导致诊断难度进一步加大。

附睾腺癌的治疗方面,建议行根治性睾丸切除加腹膜后淋巴结清扫。不过,相关数据有限,且预后指标还并不完全清楚。

附睾及鞘膜的鳞状细胞癌

睾丸或其周围组织的原发鳞状细胞癌极为罕见,文献中仅4例报道,其中2例发生于附睾,2例发生于睾丸鞘膜。证实为鳞状细胞癌后,确定为原发可能非常困难,尤其睾丸及睾丸旁组织被广泛破坏的情况下。文献中报道的这4个病例均出现了进展,其中1例做了放化疗。

——全文完——

往期回顾:

读文献,学病理-男性睾丸旁附件肿瘤(一)

读文献,学病理-男性睾丸旁附件肿瘤(二)

读文献,学病理-男性睾丸旁附件肿瘤(三)

共0条评论