[导读] 编译整理:强子

腺瘤样瘤

腺瘤样瘤为间皮表型的良性肿瘤,虽然有时候边界呈浸润性,但临床病程总是为良性。一般发生于睾丸周围,罕见情况下位于睾丸实质内。腺瘤样瘤是睾丸附件中最常见的良性肿瘤,约占睾丸附件良性肿瘤的半数。临床最常见表现为肿物,一般位于附睾内,但也可能发生于白膜、睾丸实质或精索。

腺瘤样瘤一般为单侧、孤立性,直径很少超过5cm。大体一般为圆形或卵圆形,境界清楚,呈实性表现。切面一般为白色至灰色、褐色、或淡黄色,质地呈胶冻样。

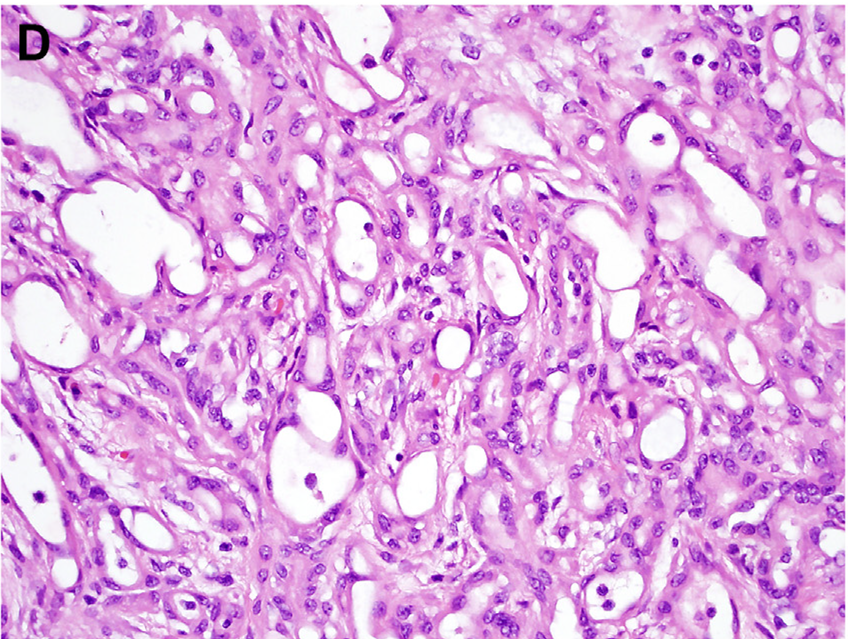

组织学上,该肿瘤表现为结节状,瘤细胞与纤维组织或纤维肌性组织混杂在一起,散在淋巴细胞簇。结构上呈管状、条索状、簇状、或微囊性/网状,常有空泡状细胞。形成的小管形态不一,部分区域会有致密的实性小管及条索。一个需要注意的特征是胞质存在“丝状桥接”(thread-like bridging strands)。

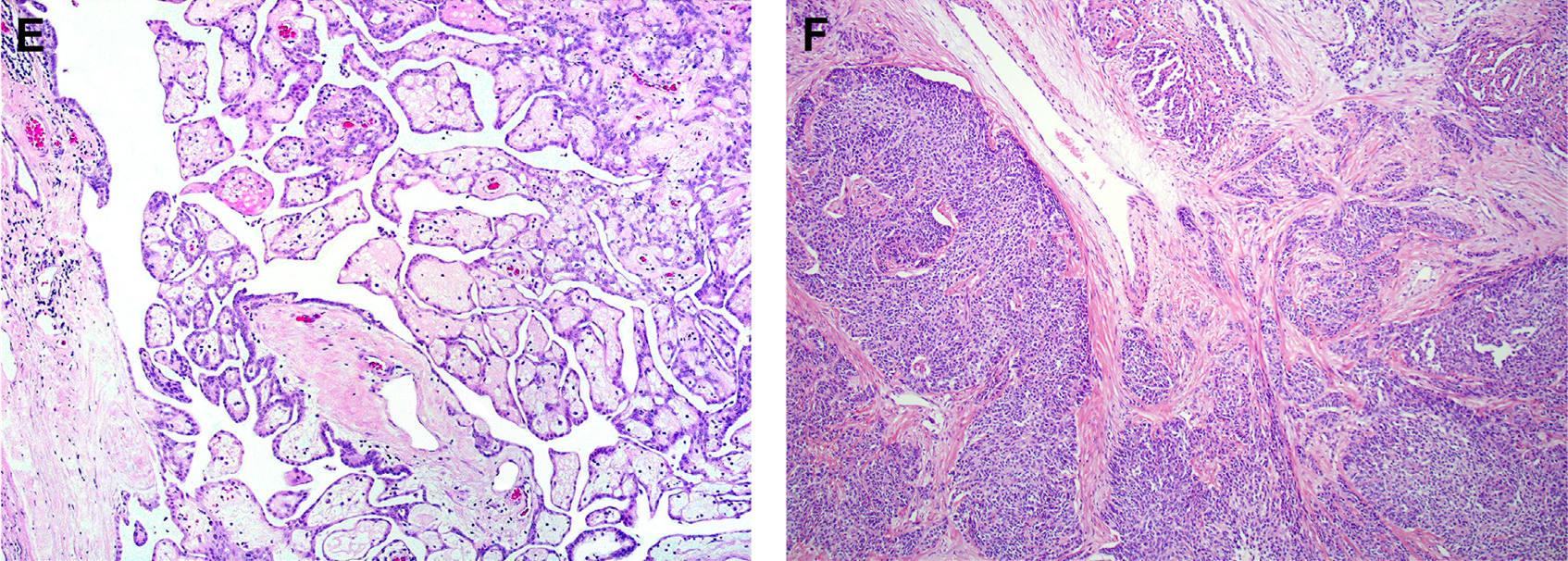

图2.腺瘤样瘤,为衬覆间皮的管状及囊性结构;胞质有显著的丝状桥接。

图2.腺瘤样瘤,为衬覆间皮的管状及囊性结构;胞质有显著的丝状桥接。

腺瘤样瘤的免疫组化提示其为间皮性质:瘤细胞表达CK(AE1/AE3、CAM5.2)、calretinin、D2-40、血栓调节蛋白(thrombomodulin)、HBME-1、EMA、WT1(细胞核着色)、BAP1、L1CAM;CK5/6阴性或仅局灶着色。其中L1CAM和BAP1有助于和恶性间皮瘤的鉴别:后者L1CAM阴性,BAP1也一般为阴性。

分子特征方面,腺瘤样瘤有TRAF7突变,从而导致NF-κB磷酸化水平升高、L1CAM表达增加。相应的恶性间皮瘤中BAP1突变并不常见。上述免疫组化和分子特征表明腺瘤样瘤为良性性质,可以作为和恶性病变鉴别的重要标记。

间皮瘤

睾丸鞘膜的恶性间皮瘤罕见,在恶性间皮瘤中占比不足1%。大部分病例发生于45岁以上患者,年龄中位数60岁;但也可见于儿童。石棉接触史是显著的危险因素。

大体表现方面,恶性间皮瘤表现为外生性赘生物和结节,散布于睾丸鞘膜壁层,有时可包裹睾丸;常见侵入睾丸及相邻结构。组织学上,睾丸旁恶性间皮瘤的表现类似腹膜及胸膜间皮瘤。具体来说,约2/3的病例为上皮性,其余则为双相型。

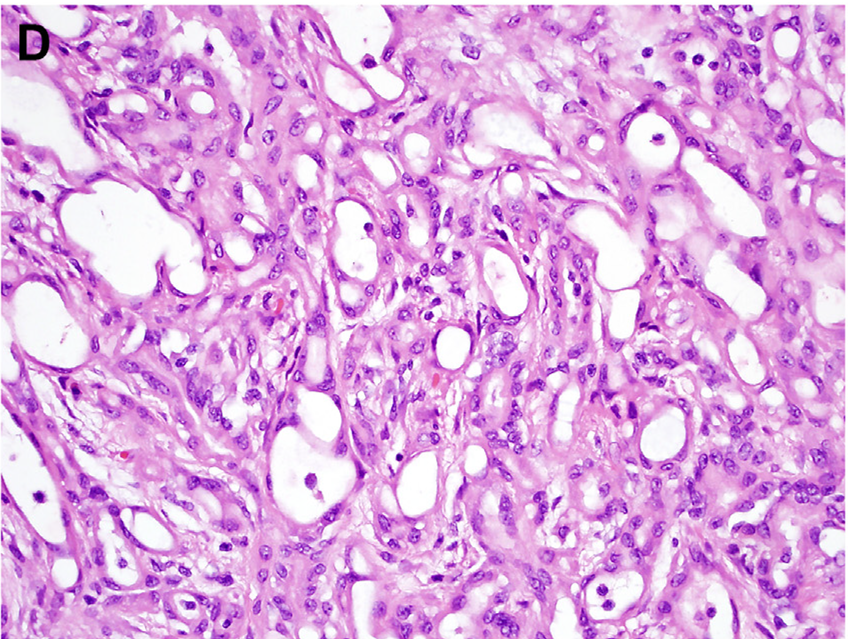

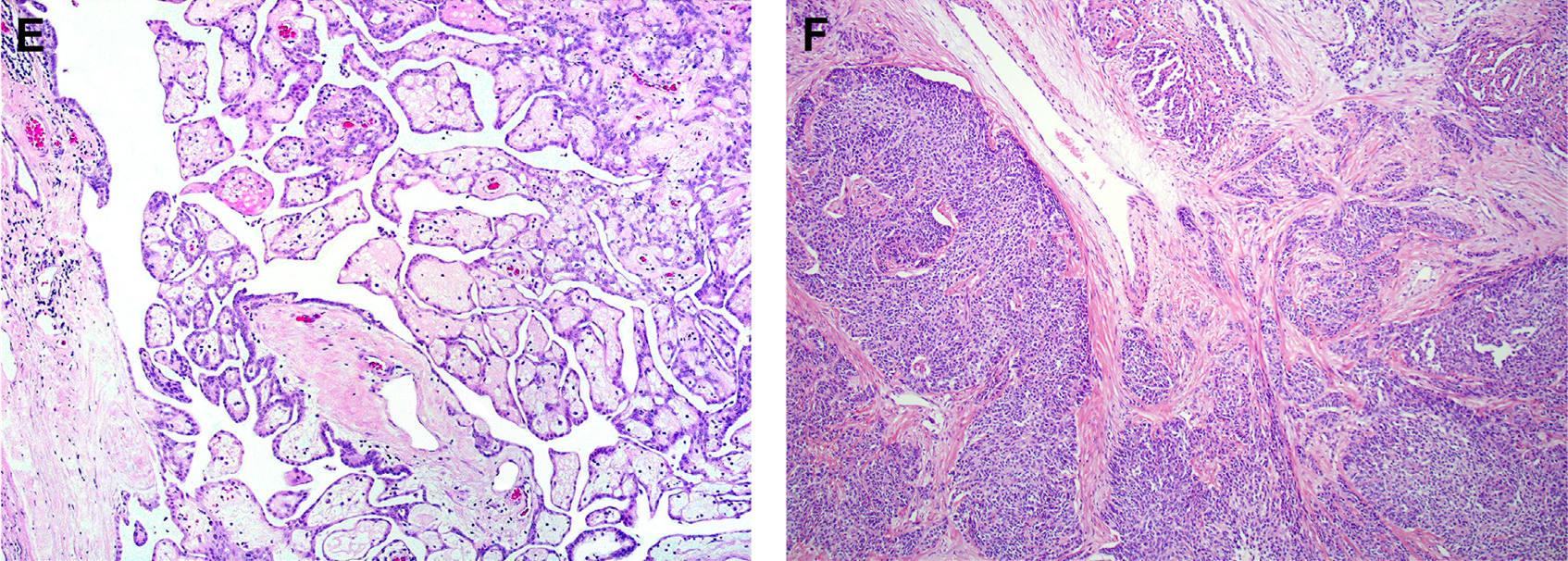

高分化乳头状间皮瘤是最近才纳入世界卫生组织分类方案的亚型。与恶性间皮瘤不同,该亚型为外生性,具体为乳头状轴心被覆单层上皮样间皮细胞,无间质浸润;但复杂的间质内陷可导致诊断困难。

恶性间皮瘤有浸润性生长、伴间质促纤维增生反应,即使有乳头状结构也是如此。浸润性细胞巢可类似卵巢低级别浆液性乳头状癌。可有伴乳头状突起的管状结构、实性巢状、腺瘤样区域,但细胞学非典型确定其为恶性间皮瘤。浸润性肿瘤的多形性更为显著、细胞核深染、且有胖梭形上皮样细胞形成的实性灶。可能会有砂粒体、炎症细胞、出血、含铁血黄素沉着。侵及睾丸的恶性间皮瘤可浸润或围绕生精小管,罕见情况下可生长至生精小管内。也可累及阴囊、阴茎或耻骨上区的皮肤,有时会有Paget样播散。双相型恶性间皮瘤则有多形性表现不一的恶性梭形细胞。单纯肉瘤样间皮瘤罕见。

图3.(左)高分化乳头状间皮瘤,呈外生性乳头状结构,细胞轻度非典型,未侵入间质;(右)双相型恶性间皮瘤,图中可见浸润性表现的管状、乳头状、实性、肉瘤样区域。

图3.(左)高分化乳头状间皮瘤,呈外生性乳头状结构,细胞轻度非典型,未侵入间质;(右)双相型恶性间皮瘤,图中可见浸润性表现的管状、乳头状、实性、肉瘤样区域。

免疫组化方面,间皮瘤表达calretinin、EMA、血栓调节蛋白、广谱CK、CK7、CK5/6、WT1、D2-40、HBME-1;高分化乳头状间皮瘤中有L1CAM表达和BAP1阳性,而恶性间皮瘤中约半数会出现BAP1的表达缺失。

分子特征方面,高分化乳头状间皮瘤的特点是:女性病例中存在TRAF7或CDC42基因的互斥性突变;并无BAP1、NF2、CDKN2A、DDX3X、SETD2、ALK的突变。这与普通的恶性间皮瘤是不同的,说明高分化乳头状间皮瘤是独特的类型。

普通的恶性间皮瘤中,BAP1常见突变,但高分化乳头状间皮瘤中是无此突变的。普通的恶性间皮瘤中,也曾有过NF2、CDKN2A、DDX3X、SETD2、ALK突变的报道。总体而言,目前可能的确应该将高分化乳头状间皮瘤视为独特病种、或恶性间皮瘤谱系中最低级别的情况。这一鉴别具有重要临床意义,因为二者的预后和治疗策略都是不同的。

未完待续

往期回顾:

读文献,学病理-男性睾丸旁附件肿瘤(一)

共0条评论