[导读] 编译整理:强子

引言

睾丸旁肿瘤是源自睾丸周围组织的罕见病种,其类型繁杂,具体包括来自附睾、精索和睾丸鞘膜的肿瘤,占阴囊内肿瘤的比例不足10%。就具体瘤种来说,良性者最常见为腺瘤样瘤,常并无症状,但可导致不适;恶性者如发生于附件结构的间皮瘤、腺癌,具有侵袭性行为,且可能转移。

该组肿瘤的诊断需要结合临床、影像学及组织学检查。其治疗则根据肿瘤类型的不同而不同,具体从保守治疗、直至多学科治疗不一,且最近的分子研究进展也促进了个体化治疗策略的进步。因此,了解相关病种的详尽临床病理特征有助于我们日常工作。针对该组肿瘤,美国印第安纳大学医学院病理专家Vega和Idrees在《Surg Pathol Clin》撰写综述做了详尽介绍。为帮助大家更好的了解相关知识点并指导临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

睾丸旁附件肿瘤概述

睾丸旁附件的肿瘤包括一组发生于睾丸周围结构的病种。该组肿瘤相对罕见,可能来源于不同解剖部位,具体如附睾、睾丸网、睾丸被膜、苗勒管残余。不同原发部位的病变会有独特的组织病理学特征、临床表现,因此需要精准诊断和有针对性的处理方案。

附睾肿瘤虽然罕见,但却是睾丸旁肿瘤中最常见的病种;具体可以是良性,如腺瘤样瘤、乳头状囊腺瘤;也可以是恶性,如附睾的癌。睾丸网的肿瘤极为罕见,由于其所在部位、加之组织学表现复杂,常导致诊断困难。

睾丸被膜(包括睾丸鞘膜和白膜)的肿瘤也属于睾丸旁附件肿瘤的重要组成部分。该组肿瘤也包括了良性和恶性的不同病种,前者如间皮囊肿,后者如间皮瘤。男性本应完全退化的苗勒管偶见残余、且可发生肿瘤,具体如浆液性囊腺瘤、子宫内膜样肿瘤,这也反映了其胚胎来源。浆液性乳头状交界性肿瘤更为常见,而苗勒型癌极为罕见。

全面了解和掌握睾丸旁附件肿瘤的谱系,对于准确诊断和后续处理具有重要意义。先进的影像学技术、组织病理学评估、分子检测,在该组肿瘤与其他睾丸肿瘤、睾丸旁肿物的鉴别中发挥关键作用。

卵巢型上皮性肿瘤

与卵巢表面上皮-间质性肿瘤相似的睾丸旁肿瘤,可分为5种组织学类型,分别为:浆液性、黏液性、子宫内膜样、透明细胞肿瘤和Brenner肿瘤。一般浆液性肿瘤要比黏液性肿瘤更为常见,且间叶性交界性肿瘤最为多见。

发生于苗勒管残余的肿瘤一般位于睾丸旁软组织、附睾、精索中;另一方面,该组肿瘤也可起源于睾丸鞘膜内衬上皮的苗勒源性化生、或起源于睾丸附件(appendix testis,是位于睾丸上端的卵圆形小体,为苗勒管头端退化残留结构)。睾丸内的这类肿瘤则可能来源于苗勒源性化生的间皮包涵体。

浆液性囊腺瘤为良性囊性肿瘤,其上皮类似输卵管上皮。囊内有浆液性液体,衬覆非复层的纤毛、立方状至柱状上皮,胞质淡染, 细胞核无明显异型性。

浆液性交界性肿瘤囊实性均可,组织学为伴层级分支的不规则乳头状凸起。乳头衬覆细胞为复层、纤毛型、立方状,伴轻至中度细胞学异型性。偶见砂粒体,罕见核分裂。

免疫组化方面,浆液性肿瘤阳性表达PAX8、PAX2、CEA、CD15、TAG-72、CA125、CK7、AE3、EMA、CK5/6、S100、BerEp4、CA19-9。瘤细胞表达ER、PR、WT1;calretinin阴性。Ki-67增殖指数低于5%。BRAF V600E免疫组化有助于检出相应突变。浆液性交界性肿瘤中,约半数可检出BRAF V600E突变,文献中还有一例KRAS(V12G)突变的报道。1例比较基因组杂交分析,未见染色体改变。Feulgen染色切片图像分析主要显示二倍体,部分出现四倍体和非整倍体。

浆液性囊腺癌的特征是浸润性乳头状、筛状、管状结构,衬覆浆液性上皮,间质促纤维增生,有砂粒体。该肿瘤大部分为低级别的癌,有时会有残余的浆液性交界性肿瘤区域。免疫组化方面一般表达PAX8、WT1、S100、EMA、BerEp4、CD15、TAG-72,偶见表达CEA。

黏液性囊腺瘤为囊性病变,内容黏液,衬覆单层黏液型柱状上皮,无细胞学非典型或复杂结构。可能会有黏液渗出并伴混合型炎症细胞浸润。免疫组化方面,文献中有表达CK20、CDX2、MUC2(杯状细胞)、CK7(程度不等)的报道。

黏液性交界性肿瘤和黏液性囊腺癌罕见。交界性肿瘤有胃肠型上皮;可见复杂乳头状结构并伴钙化及黏液渗出。可见微浸润(约5mm),但并不影响预后;交界性肿瘤的预后极好。黏液性囊腺癌有浸润性表现,形态特征不一,细胞具有轻至重度不等的异型增生。该组肿瘤程度不等的阳性表达CK20、MUC2、CK7、CDX2、MUC5AC。

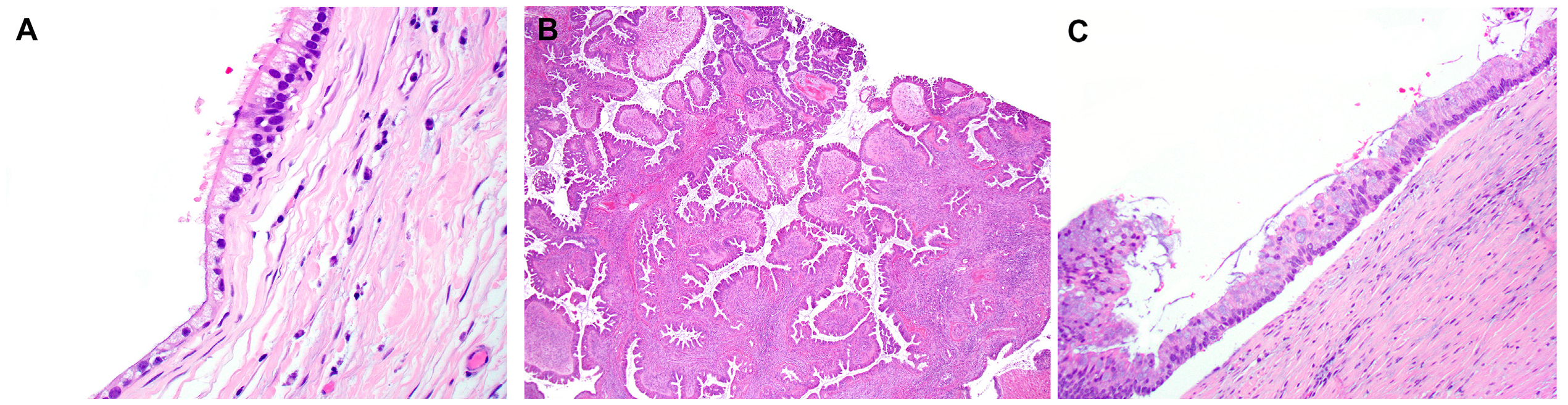

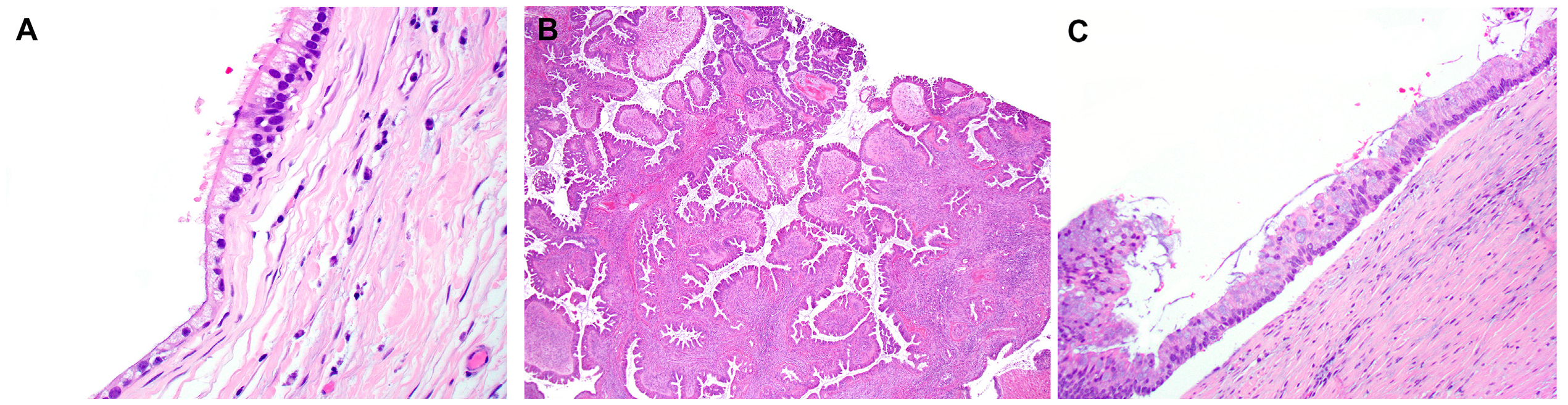

图1.(A)浆液性囊腺瘤,形态学为单层的纤毛型、立方状至柱状细胞;(B)浆液性交界性肿瘤,形态学为复杂乳头状结构,衬覆细胞有轻度非典型,无显著核分裂;间质为纤维胶原性,未见浸润;(C)黏液性囊腺瘤,为具有轻度非典型、产黏液的细胞构成。

图1.(A)浆液性囊腺瘤,形态学为单层的纤毛型、立方状至柱状细胞;(B)浆液性交界性肿瘤,形态学为复杂乳头状结构,衬覆细胞有轻度非典型,无显著核分裂;间质为纤维胶原性,未见浸润;(C)黏液性囊腺瘤,为具有轻度非典型、产黏液的细胞构成。

子宫内膜样肿瘤罕见,且包括交界性肿瘤、癌在内的整个谱系都有报道,其形态类似女性生殖道同类肿瘤。该肿瘤表达CK7、PAX8、ER、PR。

透明细胞癌极为罕见,但可累及睾丸旁、精囊、或完全位于睾丸网内。近期研究表明,起源于睾丸网的透明细胞肿瘤在生物学行为上具有独特性,且表现出肾脏肿瘤的特征,如表达CA-IX。

组织学上,透明细胞癌表现为靴钉状、柱状、多边形细胞,胞质透明,细胞核轻至中度非典型。免疫组化阳性表达PAX8、CK7、EMA、CA125、BCL-2、HER2、AR;不表达CK20、CD15、ER、PR。发生于睾丸旁的透明细胞癌具有侵袭性生物学行为,发生于睾丸网者则为惰性表现。

Brenner肿瘤极为罕见,文献中仅有个别良性病例、以及1例恶性病例报道。有人提出其来源为Walthard细胞巢。形态学为尿路上皮样的肿瘤细胞位于纤维性间质内。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Vega M, Idrees MT. Review of Paratesticular Appendageal Tumors, Morphology, Immunohistochemistry, and Recent Molecular Advances. Surg Pathol Clin. 2025;18(1):119-131.

doi:10.1016/j.path.2024.08.007

共0条评论