[导读] 编译整理:强子

梅毒

梅毒是一种由专性(obligate)细胞外病原体、即苍白密螺旋体苍白亚种(T. pallidum subspecies pallidum)引起的传染性疾病,是一种形态学为纤细螺旋形、革兰氏染色阴性的螺旋体。对于美国来说,20世纪90年代,梅毒的发病率急剧下降;不过,最近几十年里,其发生率又持续升高。梅毒病例大部分为性传播,因此其发生率最高就见于高危性行为人群,具体如女性性工作者、男性嫖客、男男性行为者(尤其同时伴有HIV感染者)、多性伴者。其他高危人群则包括监禁人员、注射吸毒者。

鉴于梅毒发病率升高,病理医师遇到这类患者活检标本的几率也随之增加,且并非所有患者送检标本的时候都已明确诊断。因此病理医师熟悉组织学标本(如淋巴结)中梅毒的特征性组织学表现,有助于明确诊断并指导进一步治疗。

临床上,梅毒可大致分为两种类型:先天性,非先天性。病理医师遇到的梅毒病例、尤其发生于淋巴结者,大部分为非先天性。组织学上,梅毒常被称为“伟大的模仿者”,且非先天性梅毒的症状和体征也可和很多其他病种重叠。

按照16世纪欧洲梅毒大流行时期对非先天性梅毒的最早描述,该病的自然病程通常分为三期,呈渐进性发展。第一期为原发性梅毒,通常通过性活动直接接触感染的皮肤或黏膜病变后发生。接触3-4周后,在接触部位出现无痛的质硬溃疡,称为下疳(chancre),持续12天至数周后愈合。一期梅毒出现下疳的时候,可能会同时有局部淋巴结的肿大。由于多数病例通过性传播,所以肿大的淋巴结一般位于腹股沟区。

如果未治疗,患者可进展为二期梅毒,其特征为全身性症状,具体如头疼、咽痛、乏力、发热、体重下降、肌肉疼痛、关节痛,且有全身淋巴结肿大、皮肤黏膜病变。就皮肤黏膜病变来说,最常见、且最有特征性的是累及躯干和四肢、一般发生于掌跖部位的弥漫性、对称性的斑疹或斑丘疹。扁平湿疣(Condyloma lata)是二期梅毒较少见、但具有特征性的皮肤黏膜病变,表现为传染性疣状皮损,可见于腋窝和/或肛门生殖区。二期梅毒还可累及内脏,尤其是肝脏和肾脏。若不治疗,二期梅毒一般会在3-4个月内自行消退。

二期梅毒之后,感染的个体进入无症状期,也叫潜伏梅毒(latent syphilis)。潜伏梅毒又可进一步分为早期、晚期:所谓早期潜伏梅毒,是指感染1年内的无症状期;所谓晚期潜伏梅毒,是指感染1年后的无症状期。早期潜伏梅毒可以再发为二期梅毒,而晚期潜伏期梅毒可以进展为三期梅毒。

约1/3的梅毒感染者会发生三期梅毒,可发生于感染后数年至数十年。三期梅毒的表现包括树胶肿、心血管系统病变、以溃疡性结节为特征的晚期皮肤表现;其中树胶肿是一种可发生于包括淋巴结在内几乎全身所有部位的坏死性/溃疡性结节性病变,心血管系统病变则包括主动脉瘤(通常累及升主动脉)、主动脉瓣关闭不全及冠状动脉疾病。三期梅毒还可表现为晚期神经系统症状,包括脊髓痨(tabes dorsalis)和麻痹性痴呆(general paresis);不过,梅毒累及神经系统(神经梅毒)可发生于疾病任何阶段,眼部受累(眼梅毒)和耳部受累(耳梅毒)同样如此。

梅毒的实验室诊断一般是结合患者相关病史和临床表现、通过血清学检测完成。梅毒的血清学检测包括非密螺旋体试验(nontreponemal serologic tests)和密螺旋体试验(treponemal serologic tests):非密螺旋体试验通常作为初筛手段,而密螺旋体试验则用于对非密螺旋体试验阳性者进行确诊。非密螺旋体试验包括快速血浆反应素试验(Rapid Plasma Reagin,RPR)、性病研究实验室试验(Venereal Disease Research Laboratory,VDRL)、甲苯胺红不加热血清试验(Toluidine Red Unheated Serum Test,TRUST),这些检测方法检测的是机体因梅毒螺旋体感染或组织损伤而释放的脂质物质所产生的抗体(IgG和IgM)。密螺旋体血清检测则检测密螺旋体特异性抗体,具体包括:荧光密螺旋体抗体吸收试验(FTA-ABS)、苍白密螺旋体颗粒凝集试验(TPPA)、苍白密螺旋体血凝试验(TPHA)、密螺旋体酶免疫分析法、密螺旋体化学发光分析法。其他用于梅毒诊断的实验室检查还有PCR、暗视野显微镜,这些可用于直接从可疑病灶所获取的标本。大部分梅毒病例都在二期梅毒时得以确诊,约30-40%的病例在一期梅毒得以确诊。

梅毒累及淋巴结导致梅毒性淋巴结炎,可发生于非先天性梅毒三个分期中的任一时期,常有某些独特表现。虽然全身各处的淋巴结均可被梅毒累及,但最常见受累的是腹股沟淋巴结和颈部淋巴结。此时的淋巴结活检一般是为排除淋巴瘤。受累淋巴结一般结构完整,但也可能会遇到提示淋巴瘤的结构紊乱。

梅毒性淋巴结炎的特征性组织学表现有:反应性滤泡增生、伴或不伴副皮质区增生;被膜/被膜周围纤维化、伴相关的淋巴浆细胞性炎症;淋巴细胞及浆细胞所致的血管炎症(闭塞性、动脉内膜炎);肉芽肿性炎、伴或不伴微脓肿。不过,这些特征无一是梅毒性淋巴结炎所特有,也可见于其他感染性病种,且可见于自身免疫性疾病、药物反应、疫苗接种后等;且并非所有病例都可见上述所有特征。不过,有上述特征中的两点及以上,应考虑梅毒可能。梅毒性淋巴结炎的这些形态学特征一般见于一期或二期梅毒。三期梅毒累及淋巴结的情况罕见,一般表现为肉芽肿性特征,即淋巴结结构被坏死性碎屑取代、周围有栅栏状组织细胞,偶见多核巨细胞。病原体一般为散在。

就梅毒性淋巴结炎的相应组织学特征来说,最常见、但也是特异性最差的就是反应性滤泡增生,且可能非常显著。反应性滤泡增生可伴、也可不伴副皮质区的增生,且可能是HE染色切片中的唯一组织病理学特征。反应性滤泡增生之外,被膜/被膜周围纤维化、伴淋巴浆细胞性炎症是梅毒性淋巴结炎中第二常见的组织病理学特征。被膜/被膜周围纤维化可能非常显著,且可能会类似炎性假瘤。

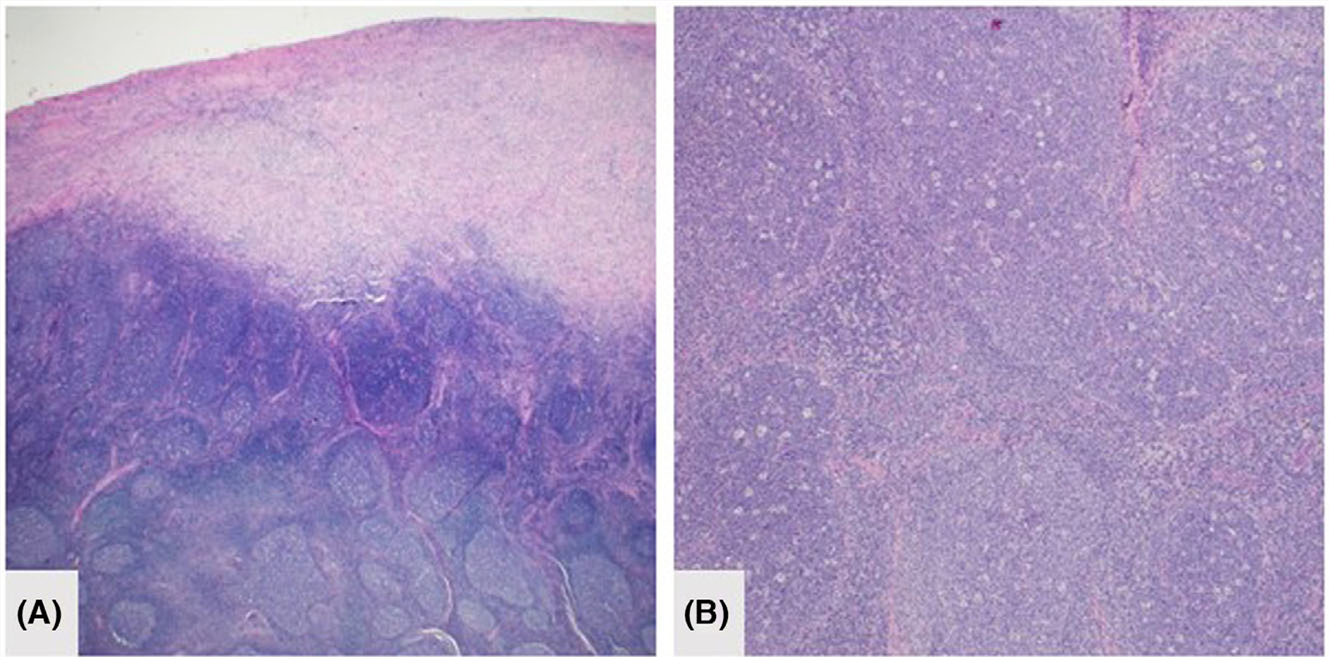

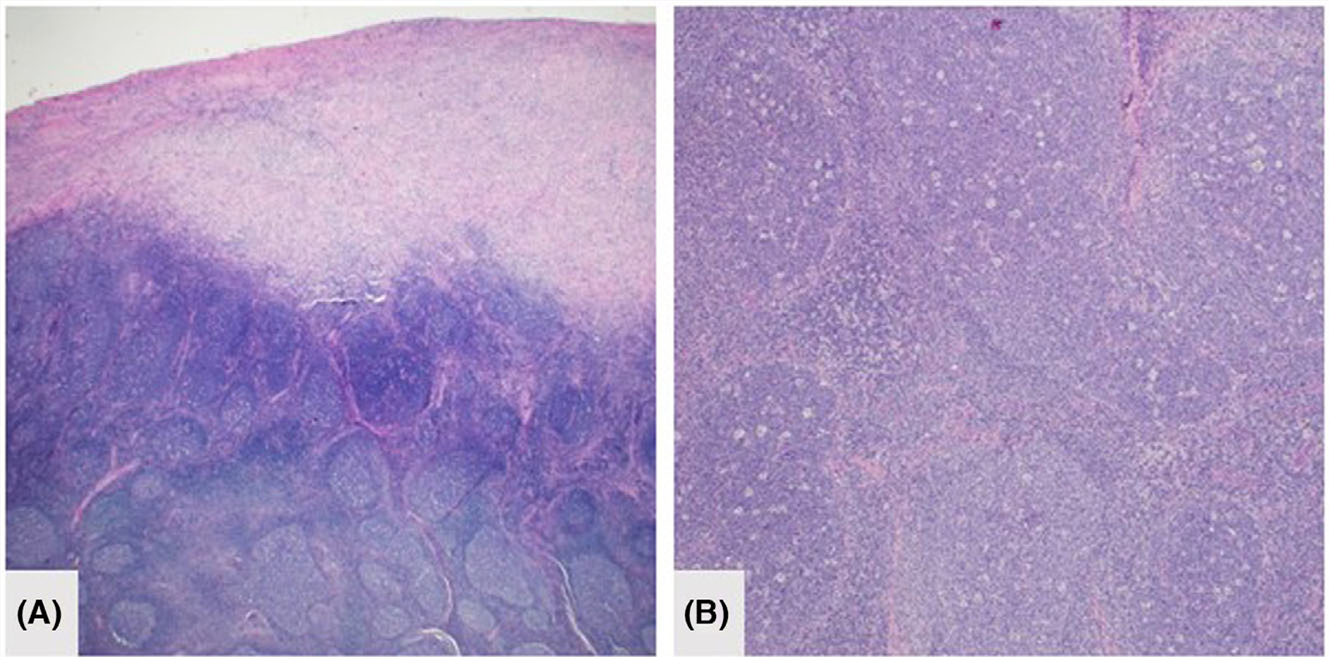

图12.(A)梅毒性淋巴结炎中显著的被膜/被膜周围纤维化;相邻淋巴结实质内有显著滤泡增生。(B)梅毒性淋巴结炎中的旺炽性滤泡增生,这是本例的唯一组织学特征,但本例经血清学检测确诊了。

图12.(A)梅毒性淋巴结炎中显著的被膜/被膜周围纤维化;相邻淋巴结实质内有显著滤泡增生。(B)梅毒性淋巴结炎中的旺炽性滤泡增生,这是本例的唯一组织学特征,但本例经血清学检测确诊了。

血管的淋巴浆细胞性炎症也常见,表现为闭塞性、血管内膜炎,且一般集中于包膜和包膜周围组织。梅毒性淋巴结炎特征性组织学表现最少见的是肉芽肿性炎。此时的肉芽肿可能非常明确、也可能不那么明确;可伴或不伴微脓肿,即簇状中性粒细胞。伴微脓肿的肉芽肿区域特殊染色中常可见大量病原体。

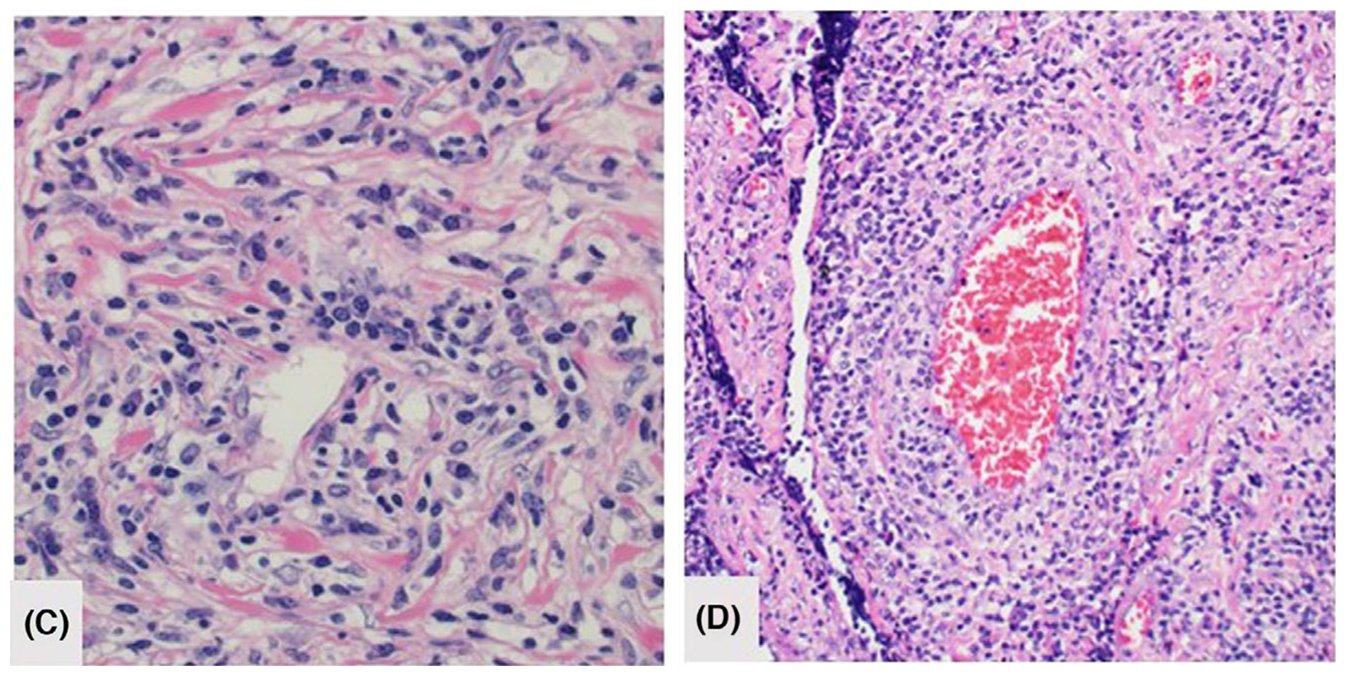

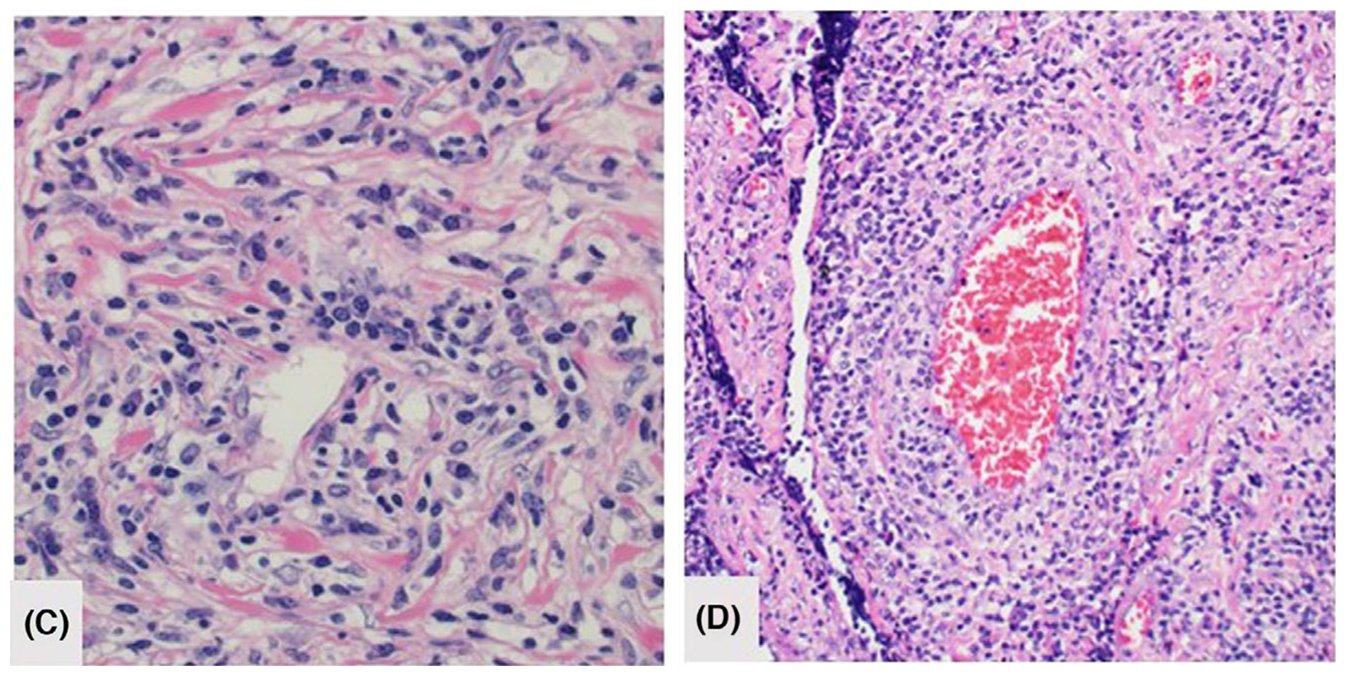

图13.(左)被膜周围纤维化的高倍观,可见反应性血管增生及纤维化,并有淋巴浆细胞性炎症。(右)一例梅毒性淋巴结炎中血管炎的中倍镜,炎症细胞主要为小淋巴细胞,混杂部分浆细胞。

图13.(左)被膜周围纤维化的高倍观,可见反应性血管增生及纤维化,并有淋巴浆细胞性炎症。(右)一例梅毒性淋巴结炎中血管炎的中倍镜,炎症细胞主要为小淋巴细胞,混杂部分浆细胞。

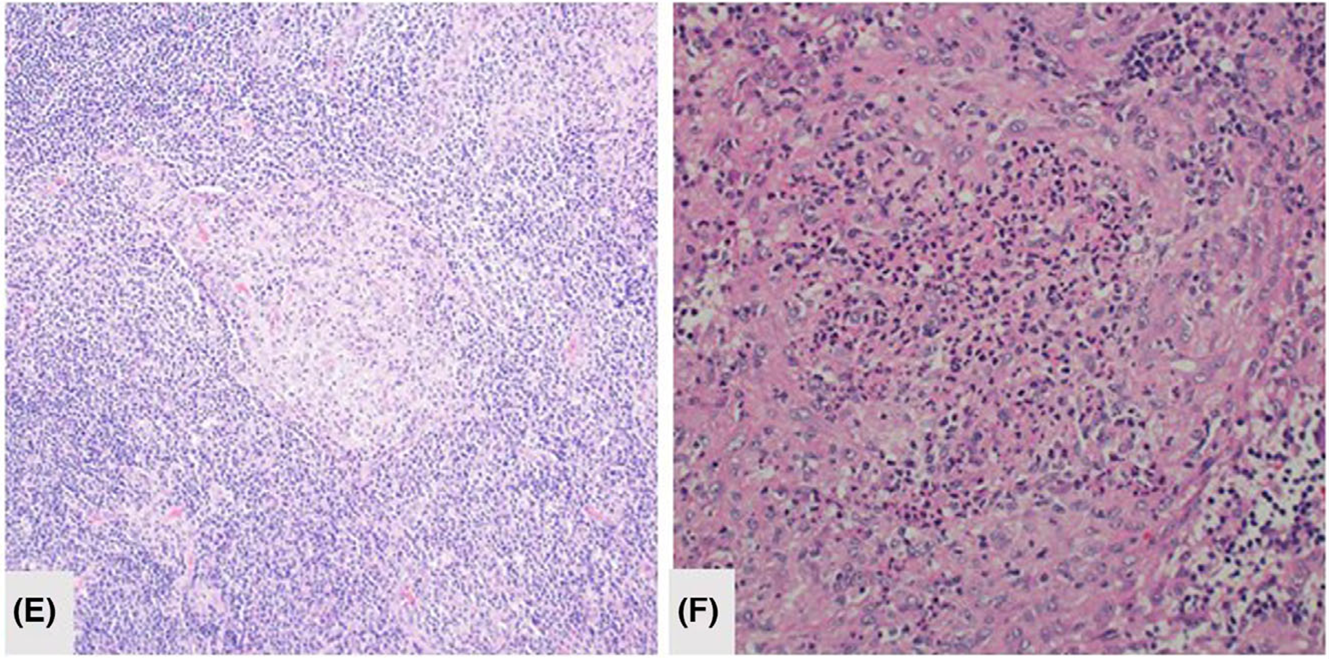

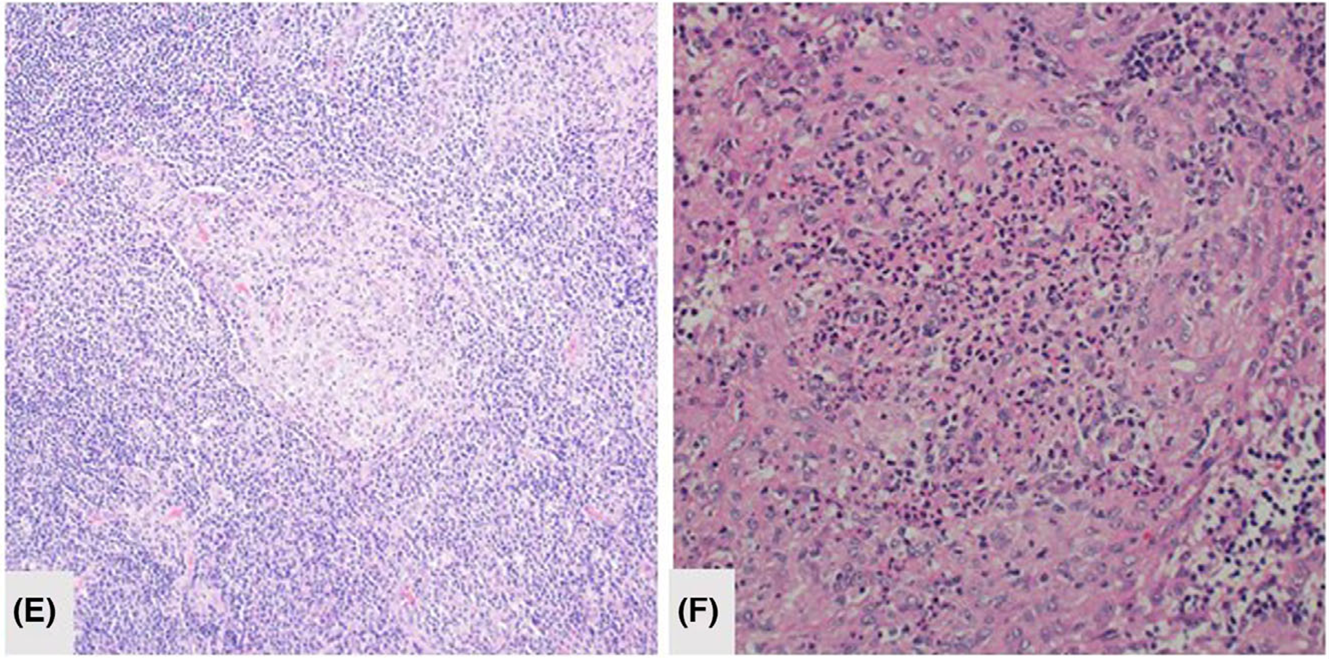

图14.(左)一例梅毒性淋巴结炎中的肉芽肿性炎,本例并无微脓肿形成;(右)一例梅毒性淋巴结炎中的肉芽肿性炎,本例伴有微脓肿,即簇状中性粒细胞。

图14.(左)一例梅毒性淋巴结炎中的肉芽肿性炎,本例并无微脓肿形成;(右)一例梅毒性淋巴结炎中的肉芽肿性炎,本例伴有微脓肿,即簇状中性粒细胞。

由于梅毒性淋巴结炎的组织学表现并无特异性,因此在受累淋巴结中检出密螺旋体这一病原体对确诊来说至关重要。直接用于组织中密螺旋体检测的方法主要有两种,即银染(如Warthin–Starry染色、Steiner染色)和免疫组化。免疫组化出现之前,银染是唯一可以在组织中检测密螺旋体的方法:受累标本中,银染可以显示出特征性的、黑色的、螺旋状病原体;不过,由于背景黑色素及网状纤维的着色,因此解读较为困难,且敏感性低。免疫组化敏感性好,因此已成为首选方法。免疫组化中,密螺旋体呈棕色、螺旋状。不过,虽然免疫组化要比银染敏感,但也并非完全特异性针对苍白密螺旋体,其他密螺旋体和非密螺旋体都可能会有交叉反应,如肠道螺旋体病的病原体和莱姆病的病原体;与其他某些微生物的交叉反应也有过报道。总之,梅毒性淋巴结炎的组织学特征和免疫组化表现都非100%特异,所以相应诊断一定要结合血清学检测结果。

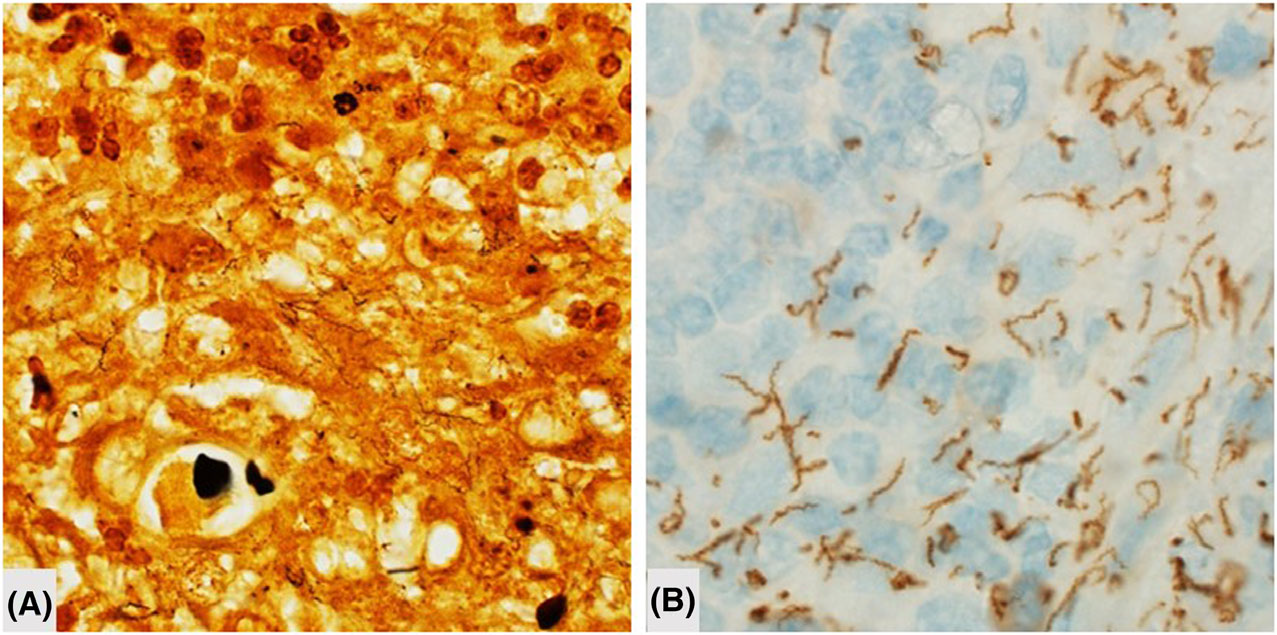

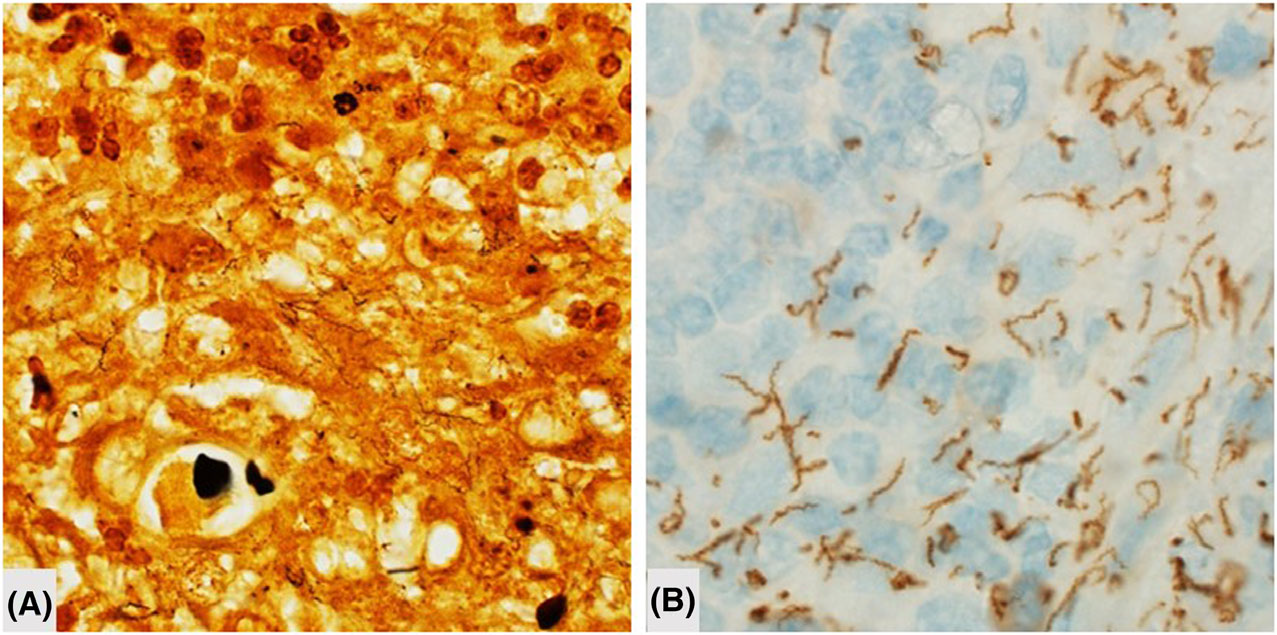

图15.组织学标本中进行梅毒相关检测:(A)Warthin–Starry染色,可见黑色的螺旋型病原体;(B)同一病例的免疫组化染色。

图15.组织学标本中进行梅毒相关检测:(A)Warthin–Starry染色,可见黑色的螺旋型病原体;(B)同一病例的免疫组化染色。

作为一种重新出现的传染病,梅毒在病理标本中的检出率日益增加,比如淋巴结组织,而活检时一般极少怀疑或完全不怀疑梅毒。尽管梅毒在淋巴结中的组织病理学特征并非完全特异,但通过识别这些特征并合理应用特殊染色,可为诊断梅毒提供初步证据,进而通过适当的血清学检测加以确诊。梅毒的准确诊断至关重要,因为其治疗方案明确(注射用青霉素G),且在疾病各阶段都有效。

——全文完——

往期回顾

读文献,学病理--传染病三贱客累及淋巴结的组织学特征(一)

读文献,学病理--传染病三贱客累及淋巴结的组织学特征(二)

读文献,学病理--传染病三贱客累及淋巴结的组织学特征(三)

共0条评论