[导读] 编译整理:强子

实例展示之四-横结肠内镜下全层切除术

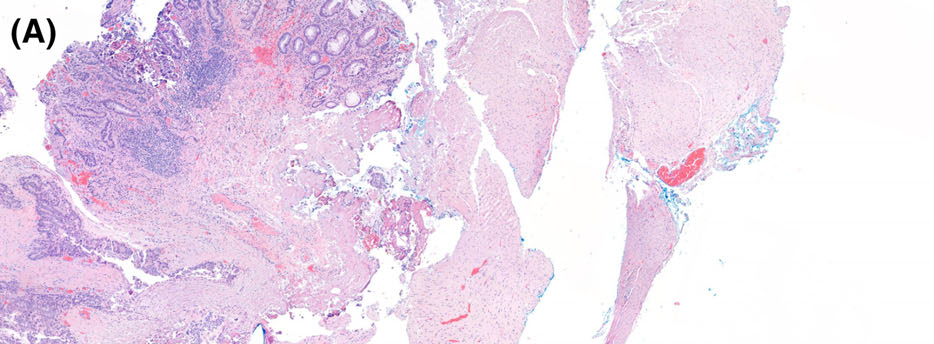

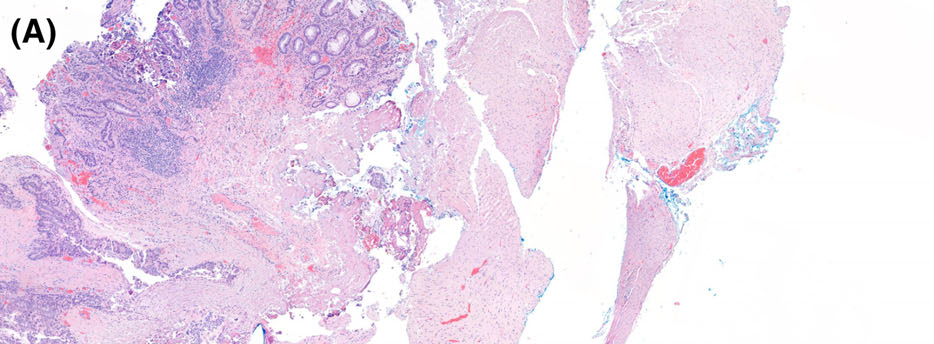

患者为62岁男性,因排便习惯改变而进行检查,发现横结肠存在两个伴有低度异型增生的管状腺瘤。5年后,内镜随诊检查,横结肠发现一枚35mm的息肉,尝试行内镜黏膜下剥离(ESD),但因为存在致密黏膜下纤维化而只能转为全层切除术(full-thickness resection,FTR)。CT检查见引流淋巴结肿大。经多学科讨论后,行右半结肠扩大切除术,术后病理检查未见结直肠癌残余或局部淋巴结转移。

组织学检查,送检的全层切除标本可见发生于管状腺瘤的高分化pT1期结直肠癌。病变中伴显著的淋巴血管侵犯,且有切缘受累(R1);肿瘤出芽分级评估为Bd1。本例组织学评估中,可能会有下述陷阱:标本呈碎片状,证实为淋巴-血管浸润的免疫组化解读。具体详述如下。

送检标本呈碎片状的情况常见。具体到本例来说,碎片状的标本影响了部分组织块中肿瘤宽度的准确评估(本例的最佳评估值为3mm)。不过,全层切除标本定位良好,可见肿瘤累及黏膜下层的全部、未累及固有肌层,所以Kikuchi分级为SM3(距离黏膜肌层的最大深度为1.5mm)。碎片状的标本也会影响切缘的评估;具体到本例来说,标本的深部切缘电灼处局灶可见肿瘤成分(R1)。

图9.标本破碎,因此难以准确评估手术切缘。

图9.标本破碎,因此难以准确评估手术切缘。

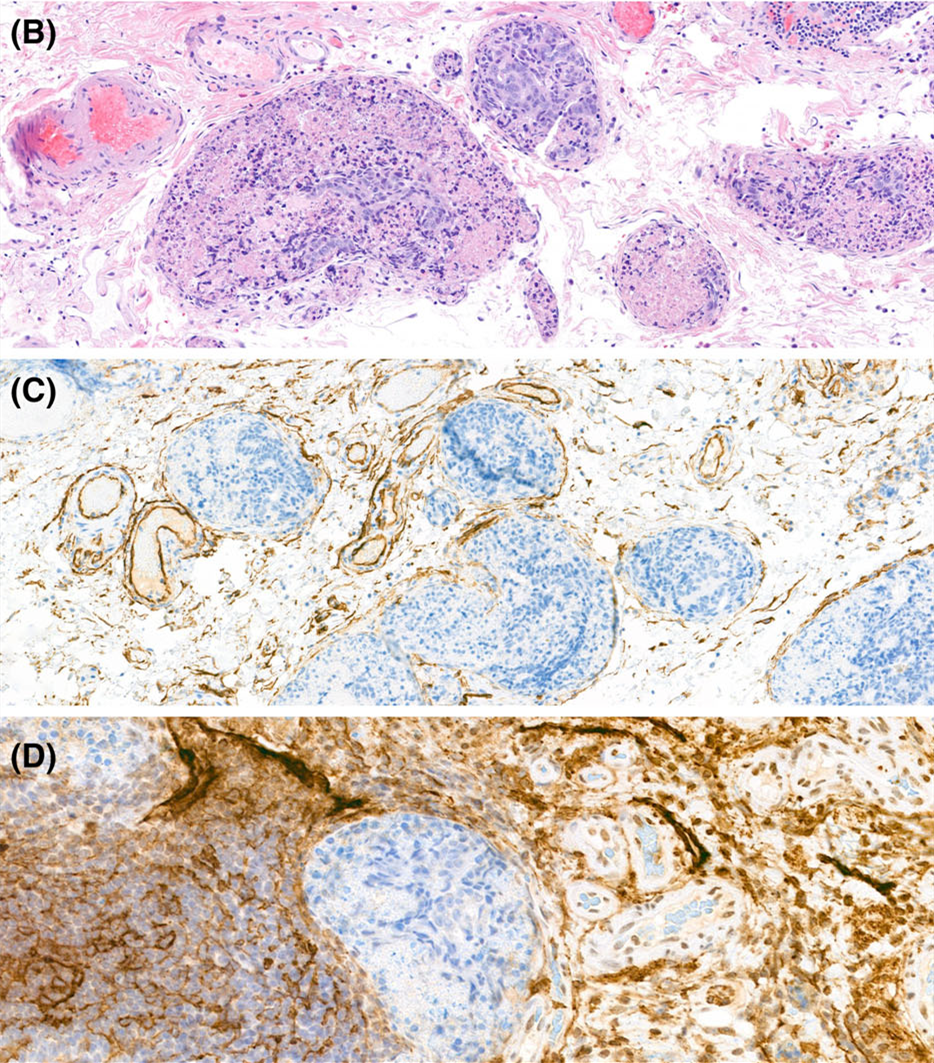

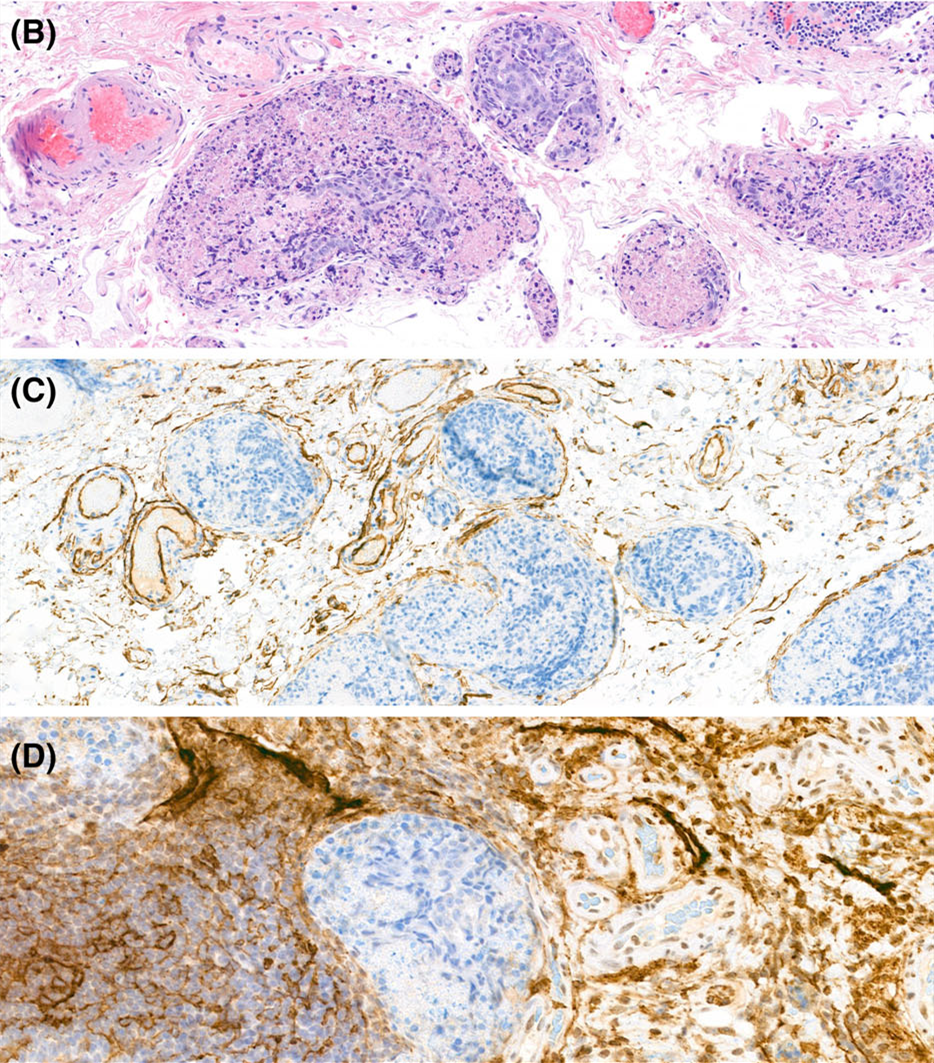

复阅HE切片后,本例加做免疫组化来证实是否为淋巴-血管浸润;具体免疫组化指标为CD31、CD34、D2-40,但各自应用的话也可能会有部分陷阱:

●CD31:CD31在标本表面以浆细胞为主的炎症反应处有着色。已知该标记物在髓系细胞、浆细胞、淋巴系细胞(T细胞)及成纤维细胞均可有着色。对于pT1期结直肠癌来说,用这一标记来判断淋巴-血管侵犯的时候,上述问题就导致染色结果没有我们预想的那么“清晰可辨”。

●CD34:虽然这也是应用最为广泛的内皮标记之一,但它也可以在纤维母细胞/肌纤维母细胞着色。

●D2-40:D2-40的应用一般是因为它与淋巴管内皮中的podoplanin特异性反应。不过,具体到本例来说,肿瘤间质也有着色。其实早已明确在很多癌种中,D2-40也是癌相关纤维母细胞的标记,也包括结直肠癌。本文原作者建议淋巴-血管侵犯免疫组化检测时也将D2-40纳入,因为淋巴管侵犯要比血管侵犯能更好的预测淋巴结转移风险,而血管侵犯与远处转移的相关性更强;而多学科讨论时,采用“淋巴-血管侵犯”这一统称则可能会导致对相关风险的低估。

图10. (上)HE切片中可见淋巴-血管侵犯,(中)且免疫组化CD34证实这一点,但CD34免疫组化中间质细胞也有着色;(下)免疫组化D2-40在淋巴管和间质有阳性着色,包括腺瘤处的黏膜固有层。

图10. (上)HE切片中可见淋巴-血管侵犯,(中)且免疫组化CD34证实这一点,但CD34免疫组化中间质细胞也有着色;(下)免疫组化D2-40在淋巴管和间质有阳性着色,包括腺瘤处的黏膜固有层。

实战注意事项

前述文字及四个实例,表明pT1期结直肠癌的淋巴结转移风险评估中的确可能存在很多陷阱。本文原作者对于日常工作中的实际案例处理,提出了如下建议和注意事项:

●如何规避pT1期结直肠癌的组织学评估陷阱,首选多切面检查;但某些情况下也可采用免疫组化,比如desmin显示黏膜肌,CD31/CD34和D2-40证实形态学可疑的淋巴-血管侵犯,还可以用CK辅助进行肿瘤出芽评估;

●尽管会存在某些组织学“陷阱”,但多参数评估肿瘤范围(如黏膜下浸润的最大宽度、最大深度、Kikuchi分级、Haggitt分级)还是可以做出风险分层的;比如,如果黏膜肌层紊乱,此时主要影响的是深度评估;

●结肠息肉中,上皮易位和早期腺癌的鉴别是病理诊断中难度最大的问题之一;且二者并不是互斥的,同一息肉中二者可能共存;

●数字病理切片的应用,可以测量某些指标到0.1mm;但对此要有所考虑:这类测量结果是否真的具有生物学/病理学上的实质性意义?

●对于组织学判断有难度的病理,不要拒绝会诊;按照英格兰肠癌筛查方案,内镜切除的pT1期结直肠癌标本需要双人报告,对于疑难病例应送至专家委员会会诊;

●一定要注意将组织学表现和临床、影像学、内镜下所见相结合;

●通过人群筛查发现的pT1期结直肠癌检出率持续上升,这为研究更有效的风险预测工具、从而进一步改善患者预后提供了新机遇。

——全文完——

往期回顾:

pT1期切除结直肠癌标本组织学评估中的陷阱(一)

pT1期切除结直肠癌标本组织学评估中的陷阱(二)

pT1期切除结直肠癌标本组织学评估中的陷阱(三)

pT1期切除结直肠癌标本组织学评估中的陷阱(四)

共0条评论