[导读] 编译整理:强子

Spitz肿瘤的鉴别诊断

临床实践中,Spitz肿瘤更多见为诊断不足而非过度诊断。鉴于Spitz肿瘤遗传学特征相对明确,因此分子检测不仅可协助确诊疑难病例,还能鉴别具有类似Spitz肿瘤形态的其他病变(如特定基因异常的黑色素瘤等)。

表1. Spitz痣鉴别诊断

Spitz型色素性上皮样黑素细胞瘤

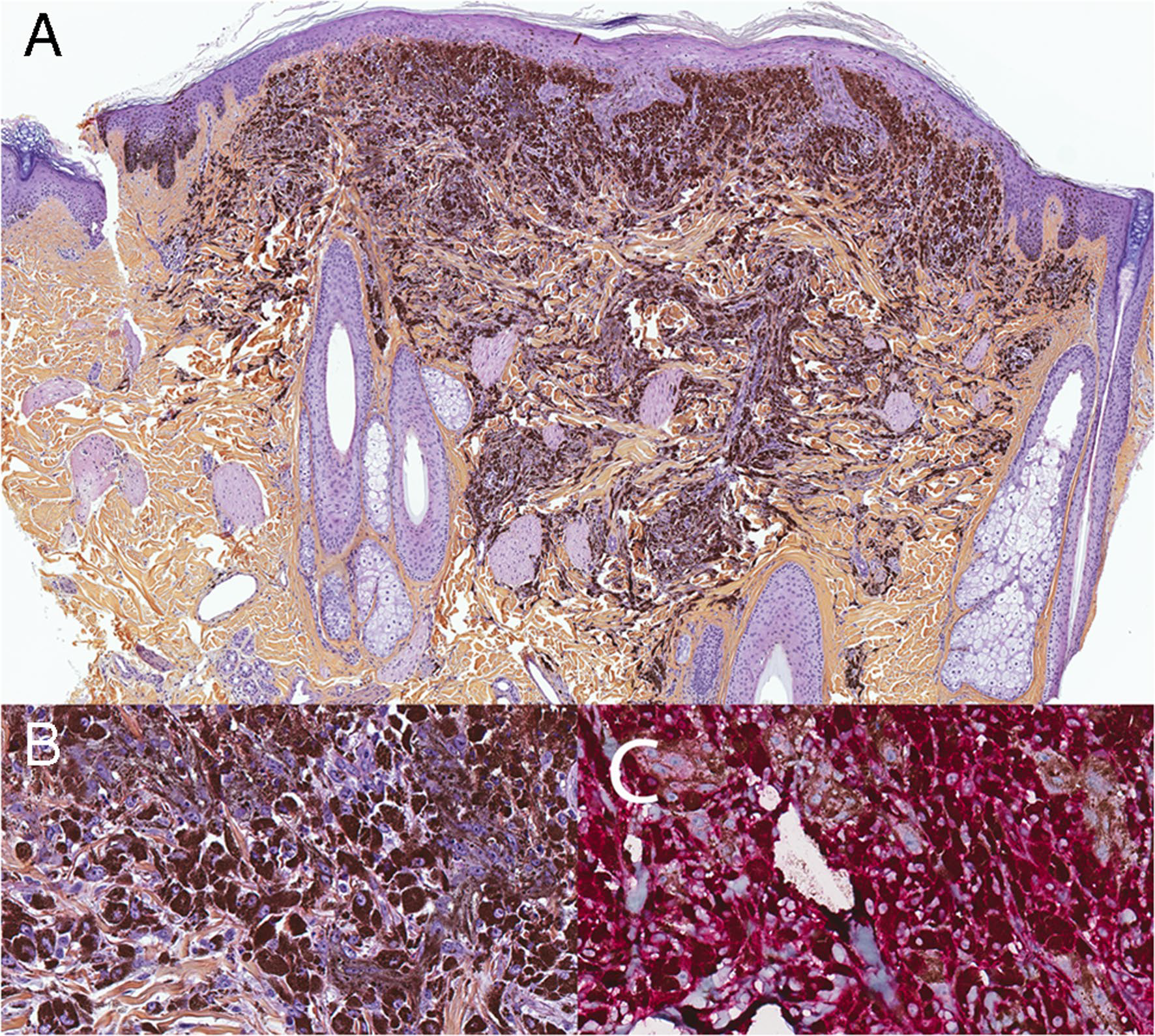

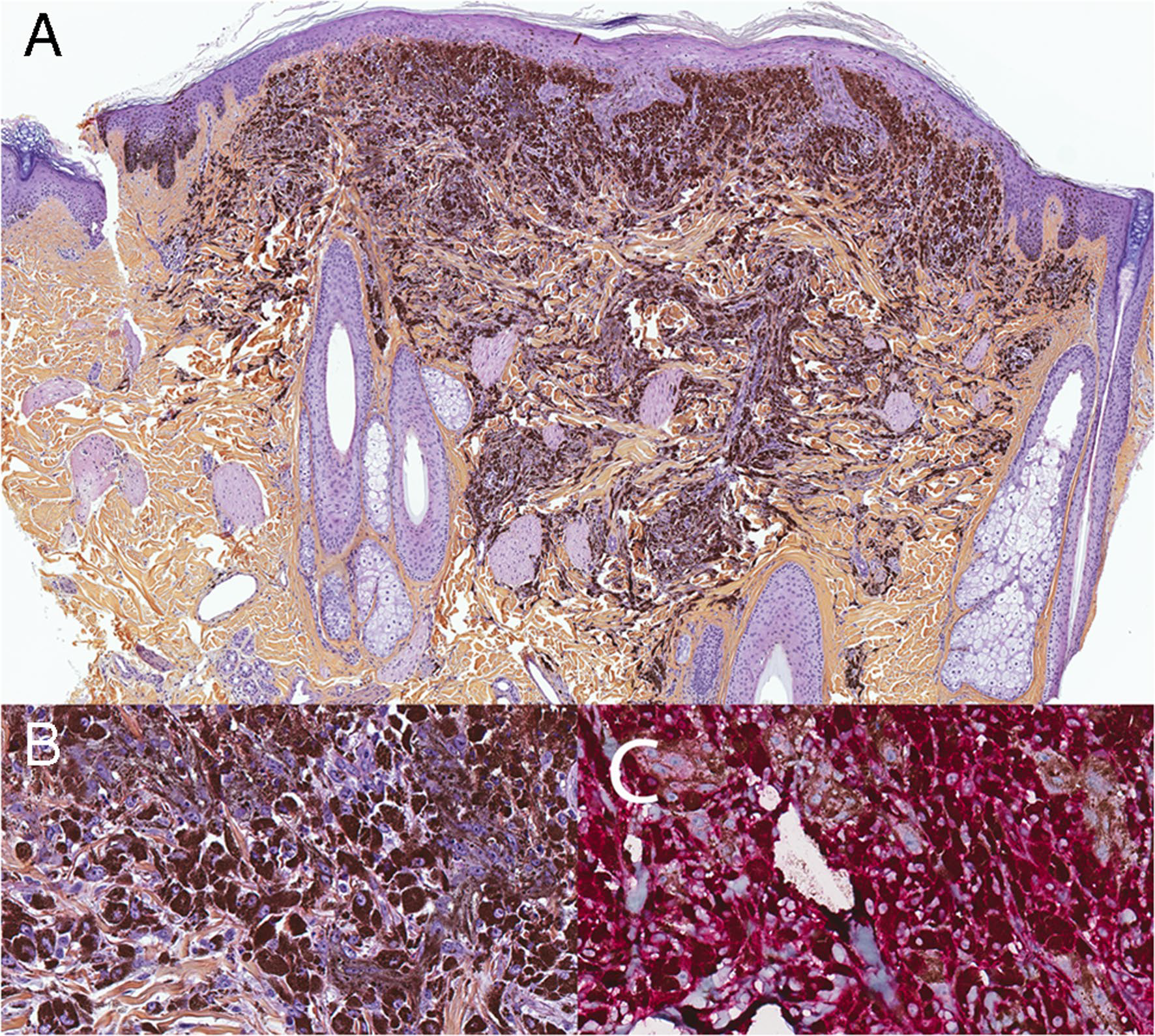

色素性上皮样黑素细胞瘤(pigmented epithelioid melanocytoma,PEM)目前的定义性特征是有PRKAR1A的失活。这一继发性遗传学事件不仅发生于最初描述的BRAF突变型普通痣,也可发生于Spitz痣和蓝痣的遗传学背景中。Spitz痣相关病例中,绝大多数表现为儿童富于色素的肿瘤。组织学上,可见Spitz痣的结构表现(如表皮增生、真皮丛状结构);黑素细胞体积较大,胞质内显著色素沉着,细胞核大、上皮样,核膜增厚,核仁大而居中。血管侵犯并不少见,应注意寻找。如果做了前哨淋巴结切除,可能会有形态学类似的色素性结节沉着。这种情况下已发现诸多驱动事件,如PRKAR1A基因5’端失活与NTRK3等3’端RTK的融合。

图14.Spitz型色素性上皮样黑素细胞瘤。(A)图示界清的、楔形、富于色素的病变,表皮有显著的增生,且有丛状结构;(B)黑素细胞体积大,胞质内大量色素,细胞核上皮样,体积大;核膜厚,有大而居中的核仁;整个病变中都可见大量吞噬黑色素的细胞;(C)免疫组化PRKAR1A,大的上皮样黑素细胞中胞质表达缺失。

图14.Spitz型色素性上皮样黑素细胞瘤。(A)图示界清的、楔形、富于色素的病变,表皮有显著的增生,且有丛状结构;(B)黑素细胞体积大,胞质内大量色素,细胞核上皮样,体积大;核膜厚,有大而居中的核仁;整个病变中都可见大量吞噬黑色素的细胞;(C)免疫组化PRKAR1A,大的上皮样黑素细胞中胞质表达缺失。

表浅播散型黑色素瘤

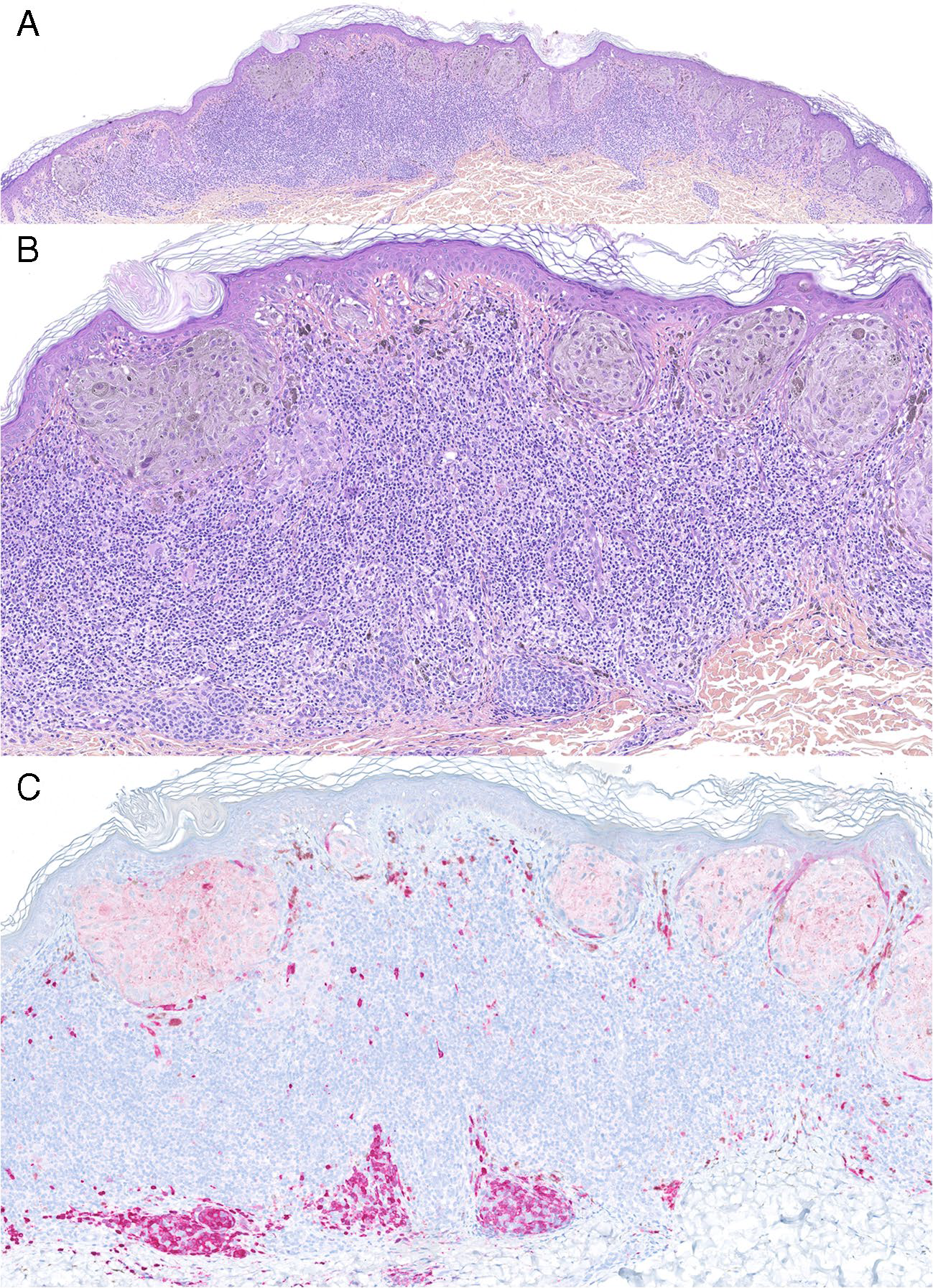

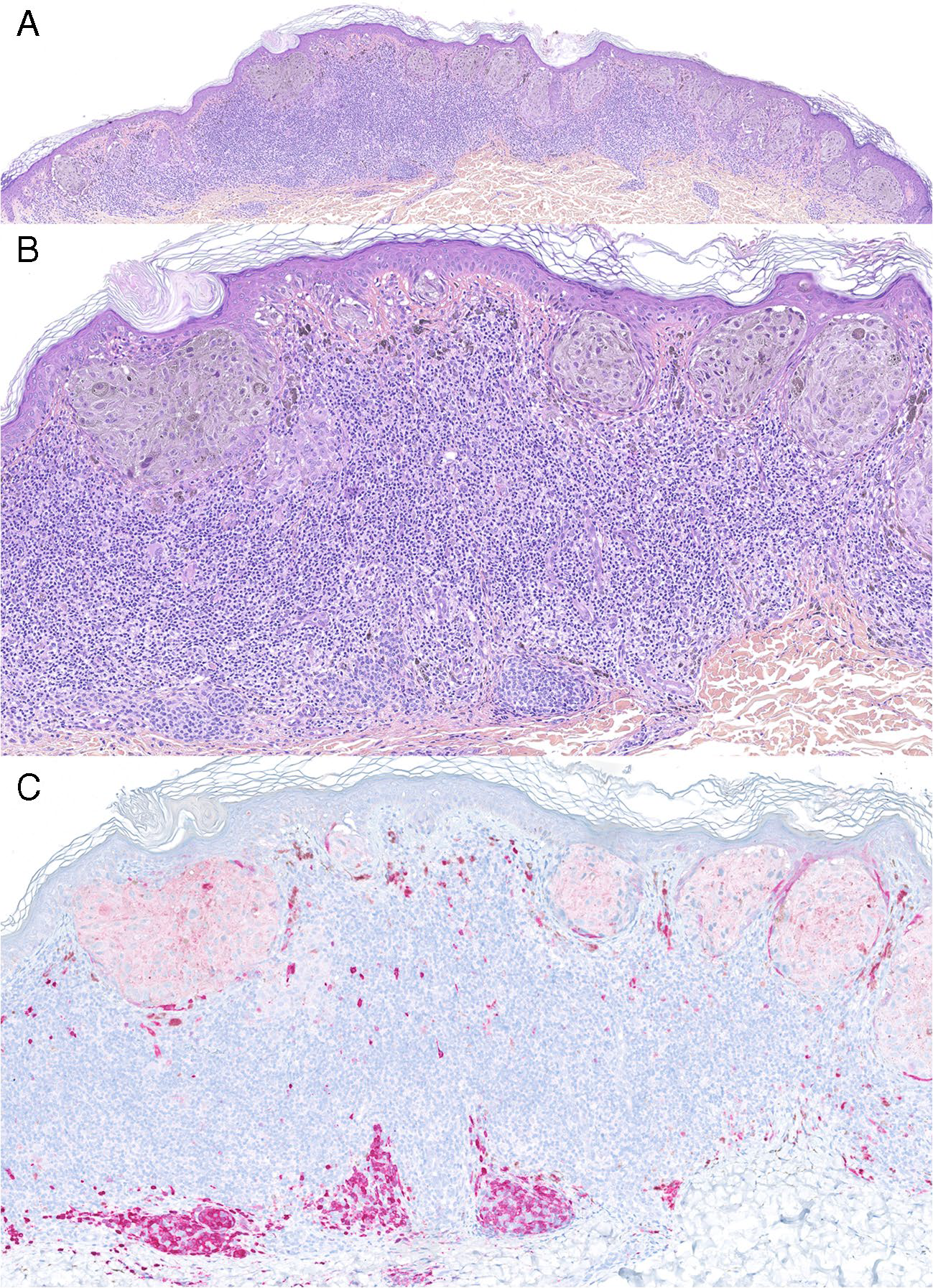

表浅播散型黑色素瘤是Spitz痣的重点鉴别病种,在年轻人、较小病变的时候尤其要注意。查见少量复合痣的残余,是排除Spitz痣而支持表浅播散型黑色素瘤的强有力线索。相关组织学表现可与近期色素性皮损扩大的临床病史相互印证。Spitz痣中也可有Paget样播散,但见于病变中央,且一般不会出现表浅播散型黑色素瘤中的大而非典型、伴粉尘状胞质的黑素细胞。不对称分布,累及病变周围,交界处细胞巢周围的少许裂隙,都支持表浅播散型黑色素瘤。免疫组化查见BRAF V600E突变,可排除所有经典型Spitz痣。免疫组化p16表达缺失、PRAME阳性,尤其常规痣的区域有p16表达的情况下,更是不支持Spitz痣诊断的重要特征。

图15.表浅播散型黑色素瘤。(A、B)基底部平坦、不对称的复合型病变,具体为沿着真皮-表皮交界处的不规则大巢,细胞为非典型的小至中等黑素细胞,胞质粉尘状。真皮深部可见形态单一的巢状痣样成分;真皮内有Paget样播散的黑素细胞,且有中等水平的淋巴细胞浸润,且真皮全层无明显日光性弹力纤维变性。(C)免疫组化p16,交界成分处表达缺失,真皮内痣样黑素细胞仍有表达。

图15.表浅播散型黑色素瘤。(A、B)基底部平坦、不对称的复合型病变,具体为沿着真皮-表皮交界处的不规则大巢,细胞为非典型的小至中等黑素细胞,胞质粉尘状。真皮深部可见形态单一的巢状痣样成分;真皮内有Paget样播散的黑素细胞,且有中等水平的淋巴细胞浸润,且真皮全层无明显日光性弹力纤维变性。(C)免疫组化p16,交界成分处表达缺失,真皮内痣样黑素细胞仍有表达。

痣样黑色素瘤

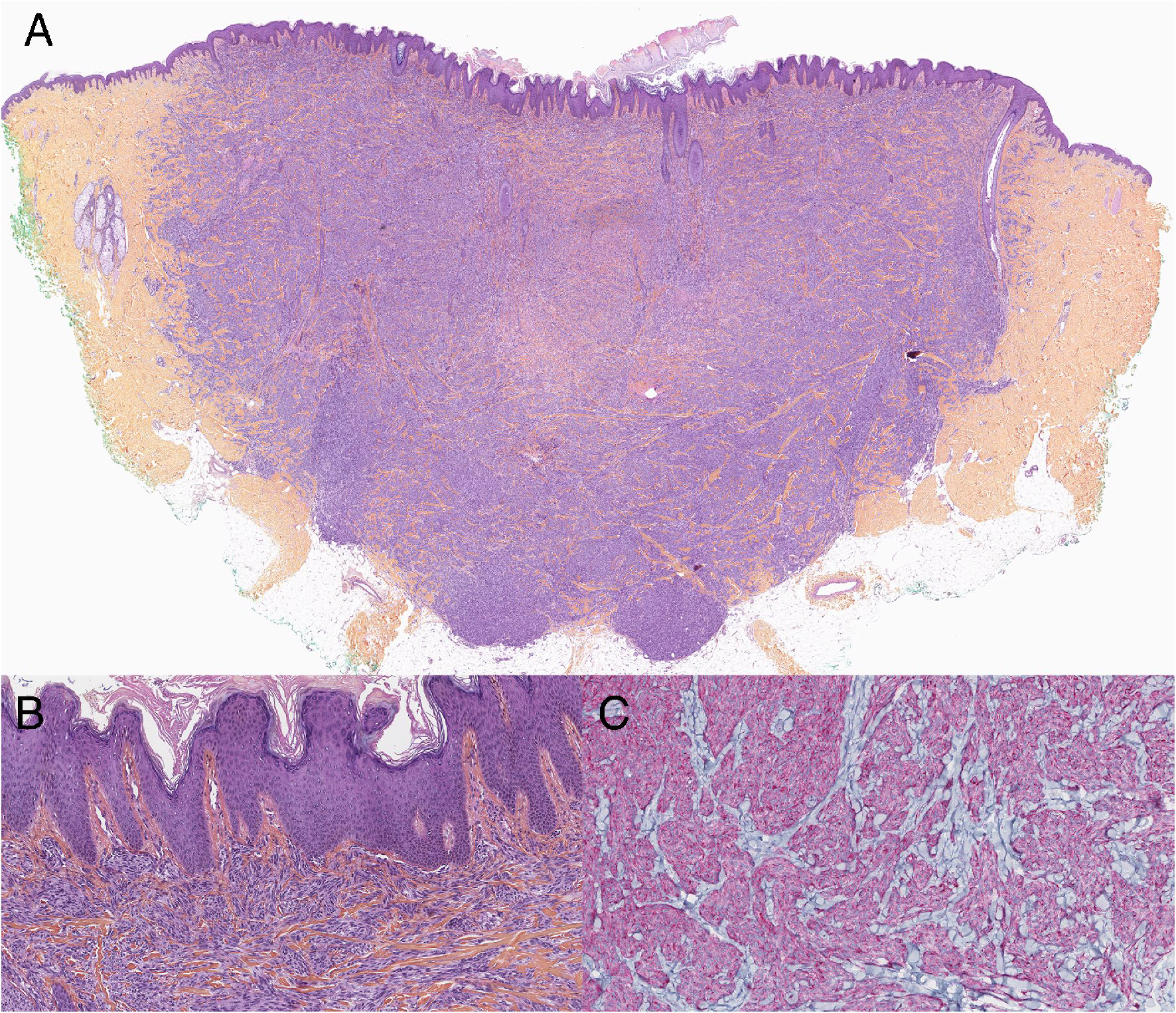

这种罕见亚型通常表现为类似普通痣的病变,其特征为致密的真皮内痣细胞成分,且增殖通常局限于真皮浅层细胞巢。痣样黑色素仅在极少数情况下以梭形细胞为主的形态学特征可能类似Spitz肿瘤。其免疫组化特征也常为异常的,HMB45与Melan-A的表达具有异质性,p16表达完全缺失,Ki-67呈上层更为显著的分布。

图16.类似Spitz痣的痣样黑色素瘤。(A)病变分布对称,呈穹顶状,结构呈楔形,从真皮-表皮交界处直至真皮网状层;(B)真皮内的细胞巢为中等大小的梭形细胞、体积小而形态单一的卵圆形黑素细胞融合在一起,非典型程度为低级别;(C)免疫组化BRAF V600E均一表达,PRAME强阳性表达(D)。

图16.类似Spitz痣的痣样黑色素瘤。(A)病变分布对称,呈穹顶状,结构呈楔形,从真皮-表皮交界处直至真皮网状层;(B)真皮内的细胞巢为中等大小的梭形细胞、体积小而形态单一的卵圆形黑素细胞融合在一起,非典型程度为低级别;(C)免疫组化BRAF V600E均一表达,PRAME强阳性表达(D)。

上皮样纤维组织细胞瘤

这一纤维组织细胞性病变是最常见于Spitz痣或黑色素瘤混淆的病种。该病变主要为上皮样细胞构成,背景为局灶有瘢痕样胶原的纤维性间质,因此类似典型的纤维组织细胞瘤。就细胞来源而言,该病源于真皮内纤维母细胞和树突状巨噬细胞。该病种大部分都有ALK基因重排,免疫组化可表达ALK。因此皮肤中ALK阳性的上皮样病变鉴别时要考虑到这一病种。与Spitz病变不同,上皮样纤维组织细胞瘤不表达黑素细胞标记,如S100、MART1、HMB45、SOX10。

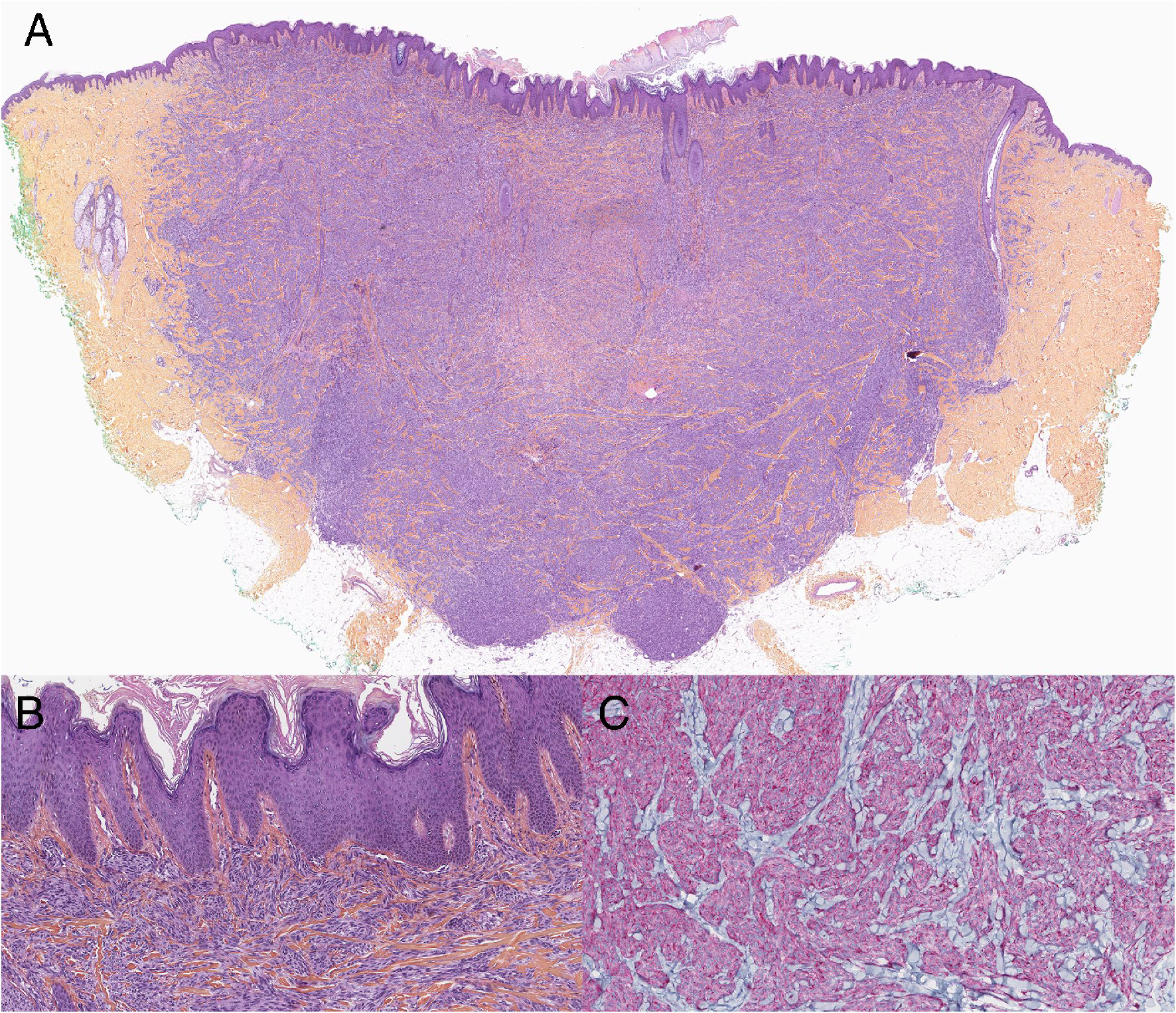

透明细胞肉瘤

这一具有黑素细胞分化的罕见肿瘤很容易和非典型Spitz痣混淆,因为也发生于年轻人、且可有紧贴表皮分布的致密细胞巢,因此会类似交界成分。该肿瘤表达SOX10、HMB45和Melan A,但一般仅有少量色素,且有花环样多核细胞从而有助于识别。建议分子证实有EWSR1-ATF1融合(或其他罕见配体的融合)。真皮内的肿瘤似乎比软组织的同类肿瘤更为惰性。

图17.类似Spitz肿瘤的皮肤原发透明细胞肉瘤。(A)图示大而对称、器官样结构的增生性病变,伴表皮疣状增生,病变范围从真皮浅层延伸至皮下组织。(B)上皮样细胞及梭形细胞形成致密巢状结构及短束状表现,胞质透明、嗜酸性,细胞核形态单一,圆形至卵圆形,有显著核仁;细胞周围有纤维胶原组织形成的纤细网状结构。真皮内散在少数有少量色素的多核细胞。(C)免疫组化pan-TRK,病变中所有细胞的胞质均弥漫阳性。

图17.类似Spitz肿瘤的皮肤原发透明细胞肉瘤。(A)图示大而对称、器官样结构的增生性病变,伴表皮疣状增生,病变范围从真皮浅层延伸至皮下组织。(B)上皮样细胞及梭形细胞形成致密巢状结构及短束状表现,胞质透明、嗜酸性,细胞核形态单一,圆形至卵圆形,有显著核仁;细胞周围有纤维胶原组织形成的纤细网状结构。真皮内散在少数有少量色素的多核细胞。(C)免疫组化pan-TRK,病变中所有细胞的胞质均弥漫阳性。

近年来,在具有黑素细胞分化的真皮肿瘤中新发现一组与MiT/TFE基因激活相关的罕见亚型,部分类型主要见于儿童,其形态学特征可能也容易与Spitz肿瘤混淆。

BAP1失活型黑素细胞瘤

BAP1失活型黑素细胞瘤可类似Spitz痣。该肿瘤大部分为复合型肿瘤,即普通型的真皮内痣或复合痣、相邻有主要位于真皮的克隆性增殖,后者细胞形态呈痣样或上皮型而类似Spitz痣。相反,大部分Spitz肿瘤为上皮样及梭形的黑素细胞构成、伴特征性交界成分且并无BAP1失活型黑素细胞瘤中的双相型模式。不过,BAP1失活型黑素细胞瘤偶可缺乏普通型痣的成分,且完全无色素,仅有上皮样、甚至呈梭形的黑素细胞构成。免疫组化BAP1细胞核表达缺失,常有BRAF V600E突变,有助于明确诊断。

NRAS突变及扩增的黑素细胞瘤

这一少见肿瘤主要见于儿童的耳朵,且可呈现复合性形态结构,即伴有普通痣成分。真皮内的Spitz样克隆为中等大小的梭形至上皮样黑素细胞构成。分子检测已证实有NRAS突变等位基因的高水平扩增。所有NRAS突变都累及3号外显子。NRAS扩增的水平高于HRAS突变/扩增型斑痣模型(nevus spilus model)。

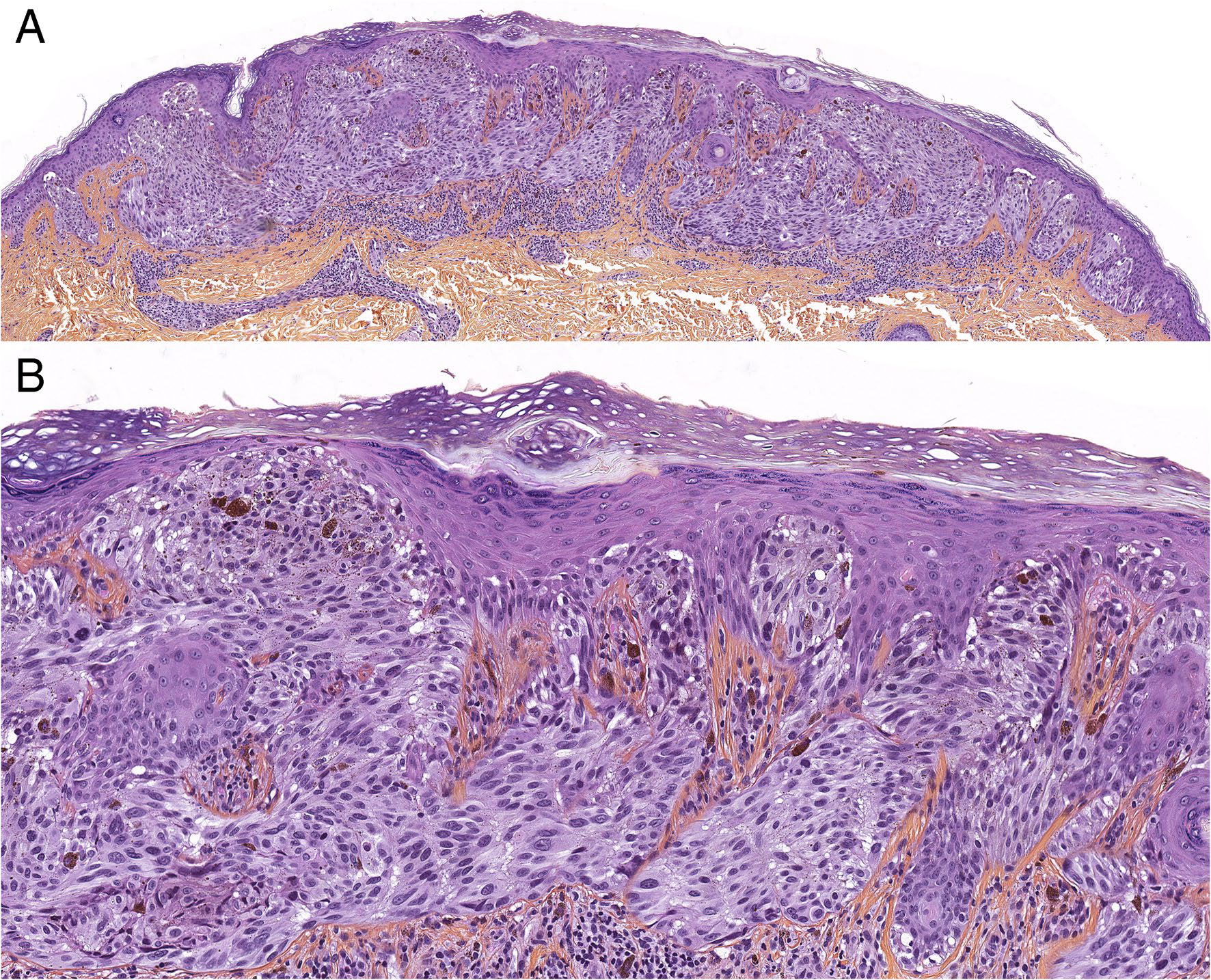

BRAF突变且形态学呈Spitz样的肿瘤

这是最近才提出的一个命名,指一类兼具非特指类型Spitz痣和非典型复合痣特征、但经免疫组化检测存在BRAF V600E突变的小的交界性肿瘤,又称Spark痣。该肿瘤中的突变即排除了所有类型的经典型Spitz肿瘤;但需仔细检测以排除表浅播散型黑色素瘤。

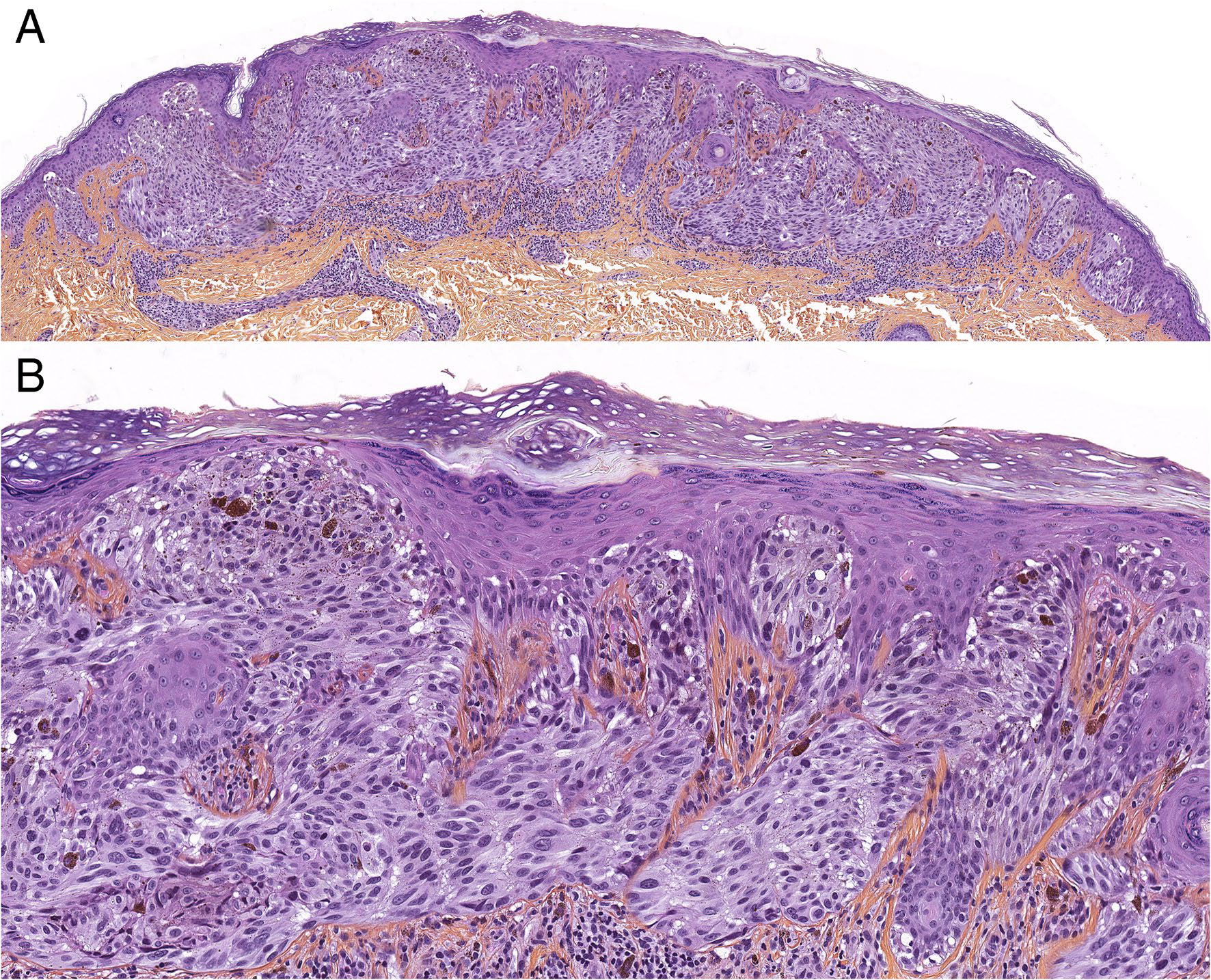

图18. BRAF突变且形态学呈Spitz样的肿瘤。本例为13岁男性。(A)图示对称、平坦表现的楔形病变,侧方边界清晰,表皮有增生;真皮-表皮交界处可见垂直排列的融合性黑素细胞巢。(B)真皮-表皮交界处的细胞巢为伴梭形形态的、大的黑素细胞,胞质丰富、淡染,呈毛玻璃样表现。

图18. BRAF突变且形态学呈Spitz样的肿瘤。本例为13岁男性。(A)图示对称、平坦表现的楔形病变,侧方边界清晰,表皮有增生;真皮-表皮交界处可见垂直排列的融合性黑素细胞巢。(B)真皮-表皮交界处的细胞巢为伴梭形形态的、大的黑素细胞,胞质丰富、淡染,呈毛玻璃样表现。

小结

Spitz痣是一种需要仔细评估的良性黑素细胞性病变,因其可能与黑色素瘤存在重叠。随着遗传学和分子检测技术的进步,我们已能更好地区分Spitz痣与恶性黑素细胞病变,从而制定更恰当的治疗和随访方案。

对Spitz痣遗传学机制的持续研究将有助于进一步阐明其生物学特性,并可能发现新的治疗靶点。目前,Spitz类肿瘤恶性进展的步骤已较为明确,且可通过遗传学检测手段确认这些特殊事件。了解Spitz痣的遗传和分子特征不仅有助于准确诊断,更为其不典型或恶性转化病例的靶向治疗开辟了新途径。

全文完

往期回顾:

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(一)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(二)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(三)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(四)

共0条评论