[导读] 编译整理:强子

组织学表现

如前所述,Reed痣属于Spitz肿瘤中的色素性亚型。今天的内容主要针对的就是这类病种及相关病变。

Reed痣

这一类型由Reed于1975年首次描述,具体为小而富于色素的病变,其典型皮肤镜特征为“星爆状”模式。组织学主要表现为交界性黑素细胞肿瘤,规则增生的表皮包绕垂直排列的融合性细胞巢,后者由富于色素的梭形黑素细胞构成。黑色素颗粒广泛扩散至邻近角质形成细胞,不仅累及角质层,还可见于真皮内大量噬黑色素细胞中。部分细胞巢出现经表皮排出现象也很常见。病变边界清晰,中央及浅表区域存在少量真皮成分,常显示亲附属器性及痣样细胞形态。该亚型常见(但非独有)NTRK3基因融合。

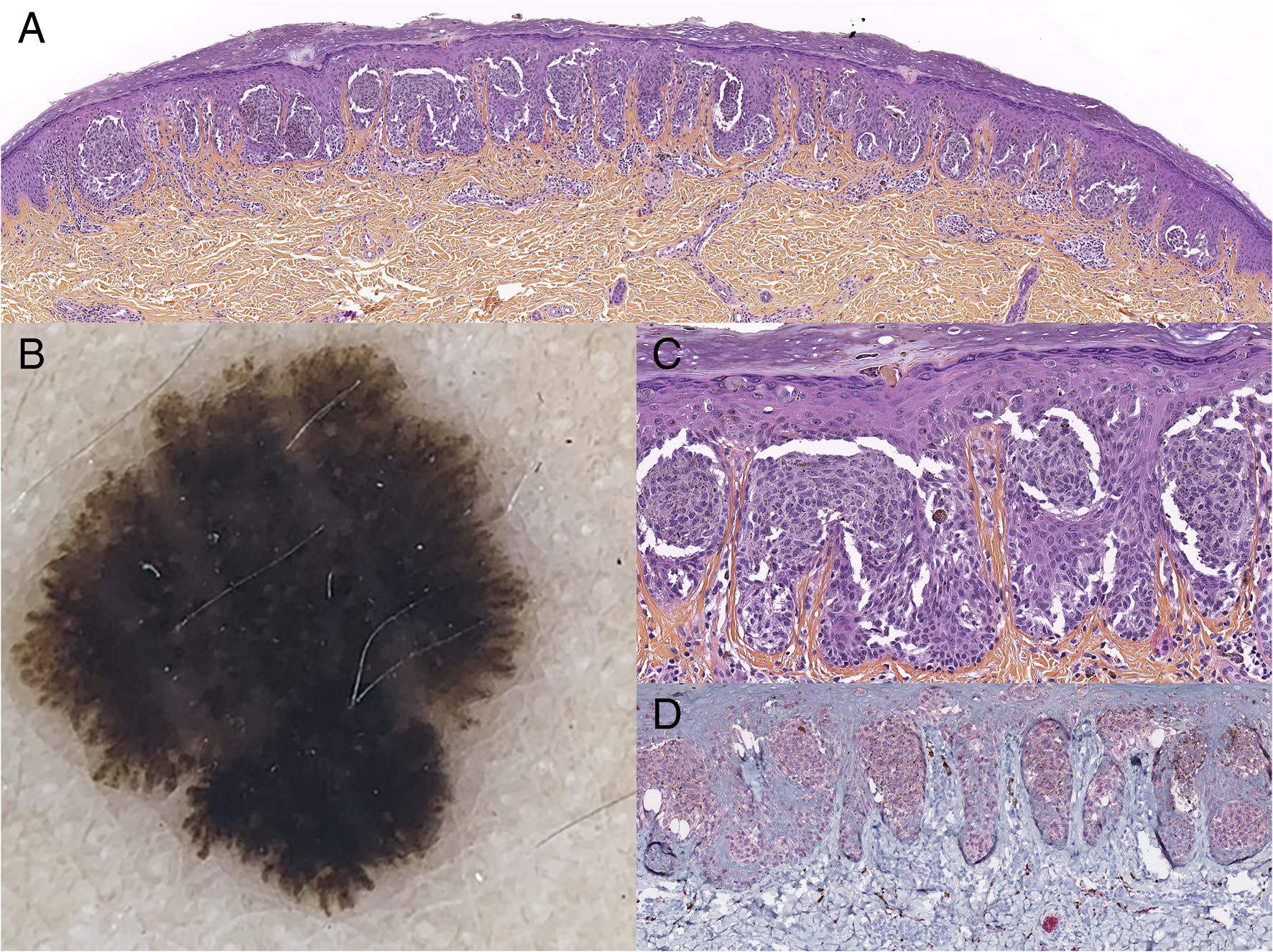

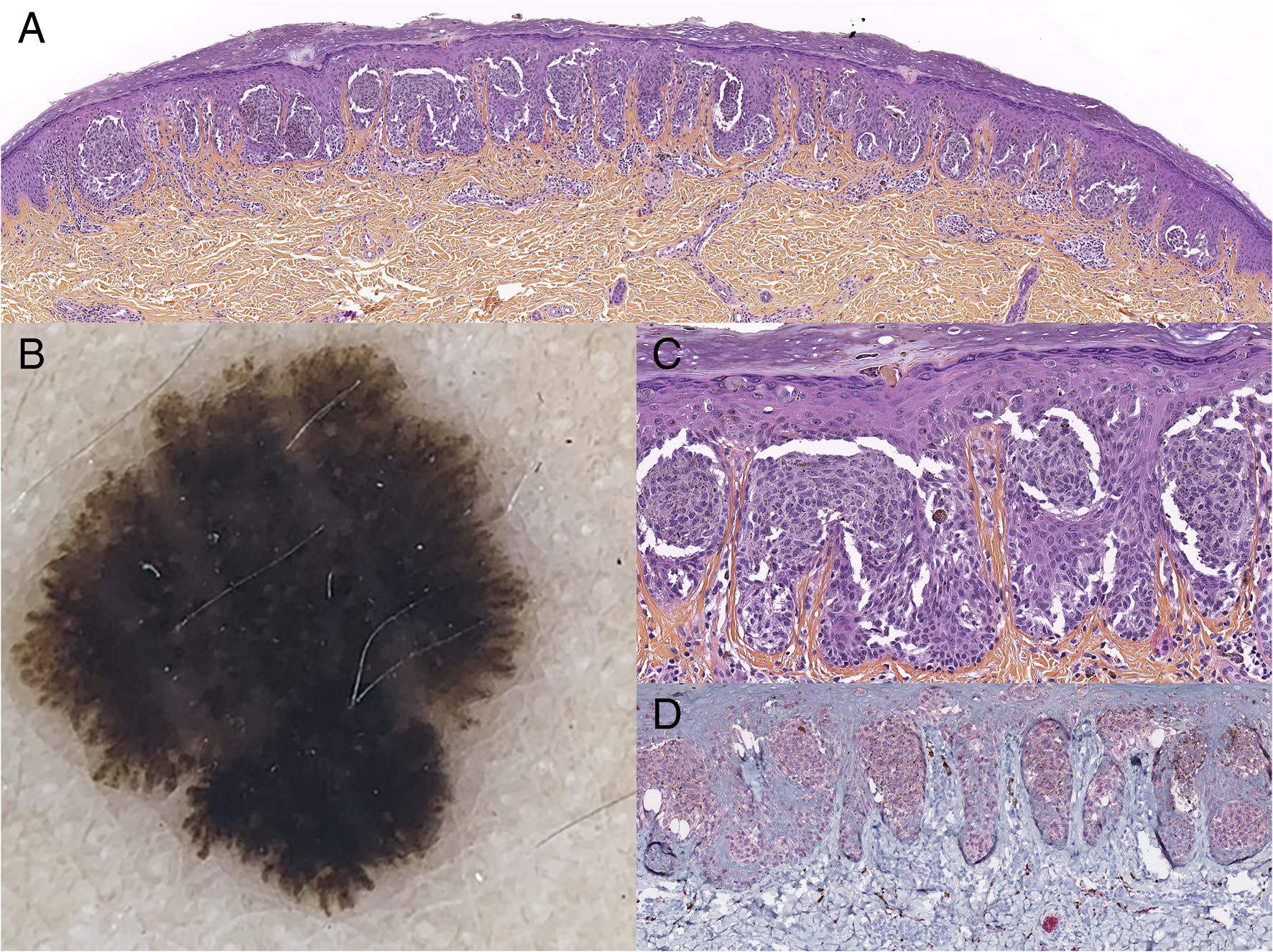

图6.Reed痣。(A)图示基底平坦、境界清楚的对称性病变,累及表皮,垂直排列的细胞巢局限于表皮及真皮乳头层;(B)皮肤镜中的星爆模式;(C)图示广泛的交界性细胞巢,具有为小的梭形黑素细胞构成,伴大量黑色素成分;可见经表皮的排出现象;也可见人为裂隙及Paget样播散灶。(D)免疫组化pan-TRK,黑素细胞胞质强阳性,提示有NTRK3融合。

图6.Reed痣。(A)图示基底平坦、境界清楚的对称性病变,累及表皮,垂直排列的细胞巢局限于表皮及真皮乳头层;(B)皮肤镜中的星爆模式;(C)图示广泛的交界性细胞巢,具有为小的梭形黑素细胞构成,伴大量黑色素成分;可见经表皮的排出现象;也可见人为裂隙及Paget样播散灶。(D)免疫组化pan-TRK,黑素细胞胞质强阳性,提示有NTRK3融合。

Spitz/Reed痣

由于皮肤镜特征可识别出大多数Reed痣,临床常对病变进行随诊监测而非直接切除的处理策略,尤其在儿童及青少年群体。不过,当病变突然整体出现色素性“星爆状”模式消失、继而表现为局灶性色素模糊脱失时,往往需立即切除该色素性斑块。此类肿瘤常兼具Reed痣结构特征(垂直排列的细胞巢)、并在残留的色素沉着区域保留典型Reed痣细胞形态;而无色素区域则逐渐过渡为较大的梭形及上皮样Spitz细胞构成的非色素性细胞巢。这种渐进性转变始终遵循上述顺序,目前尚未见从Spitz型细胞巢/细胞向Reed型转变的报道。驱动该转变过程的分子机制迄今尚未明确。

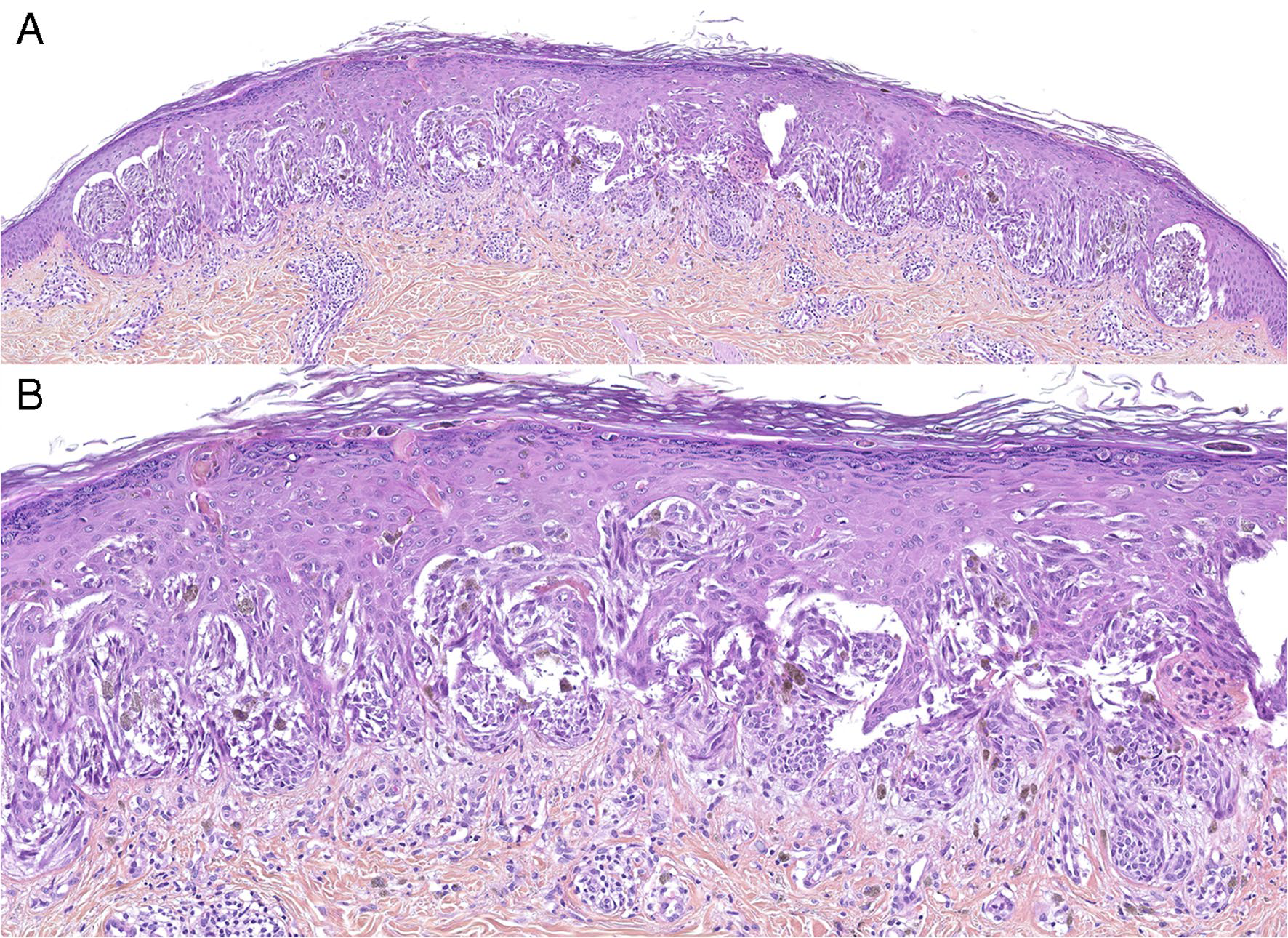

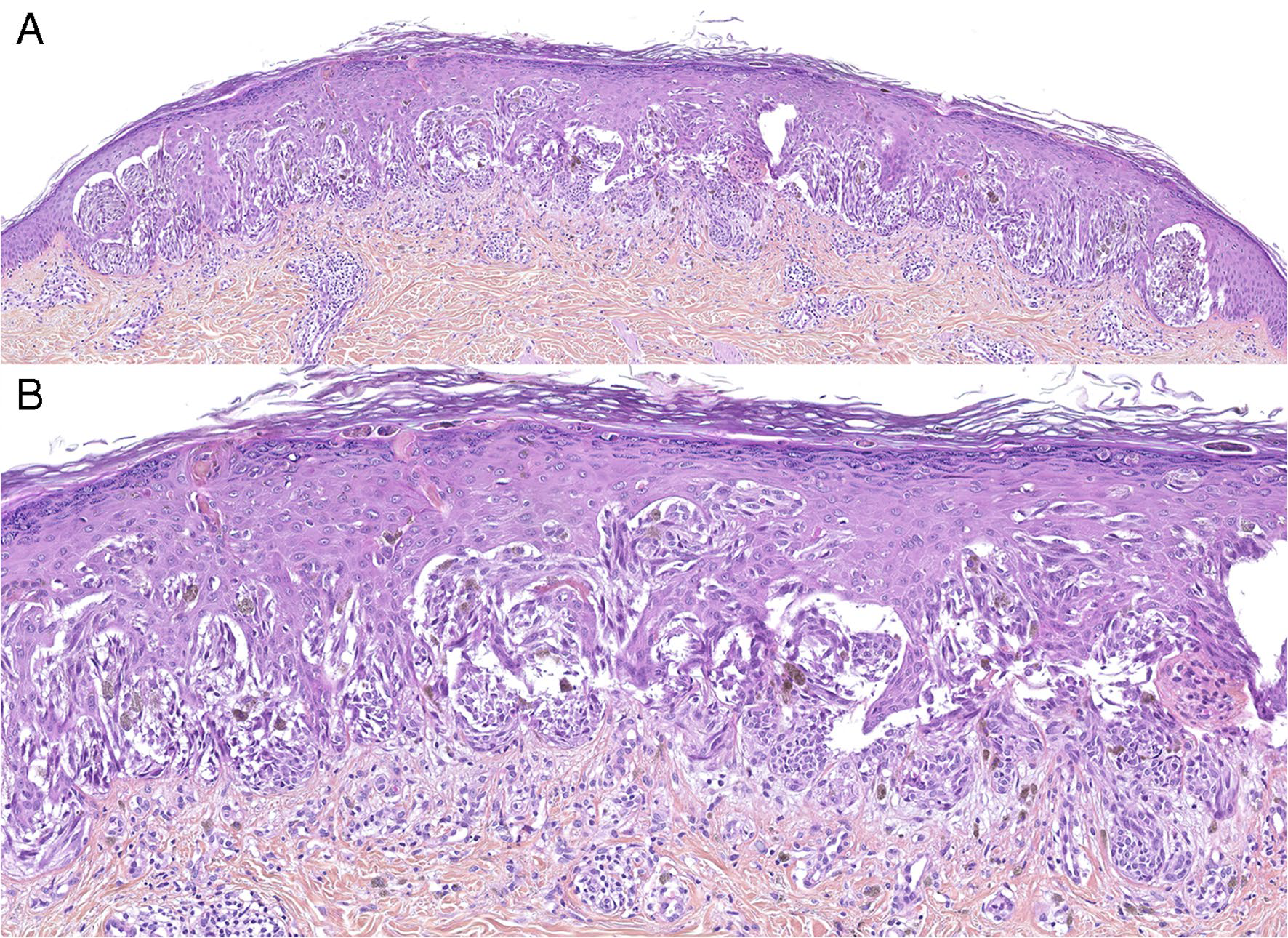

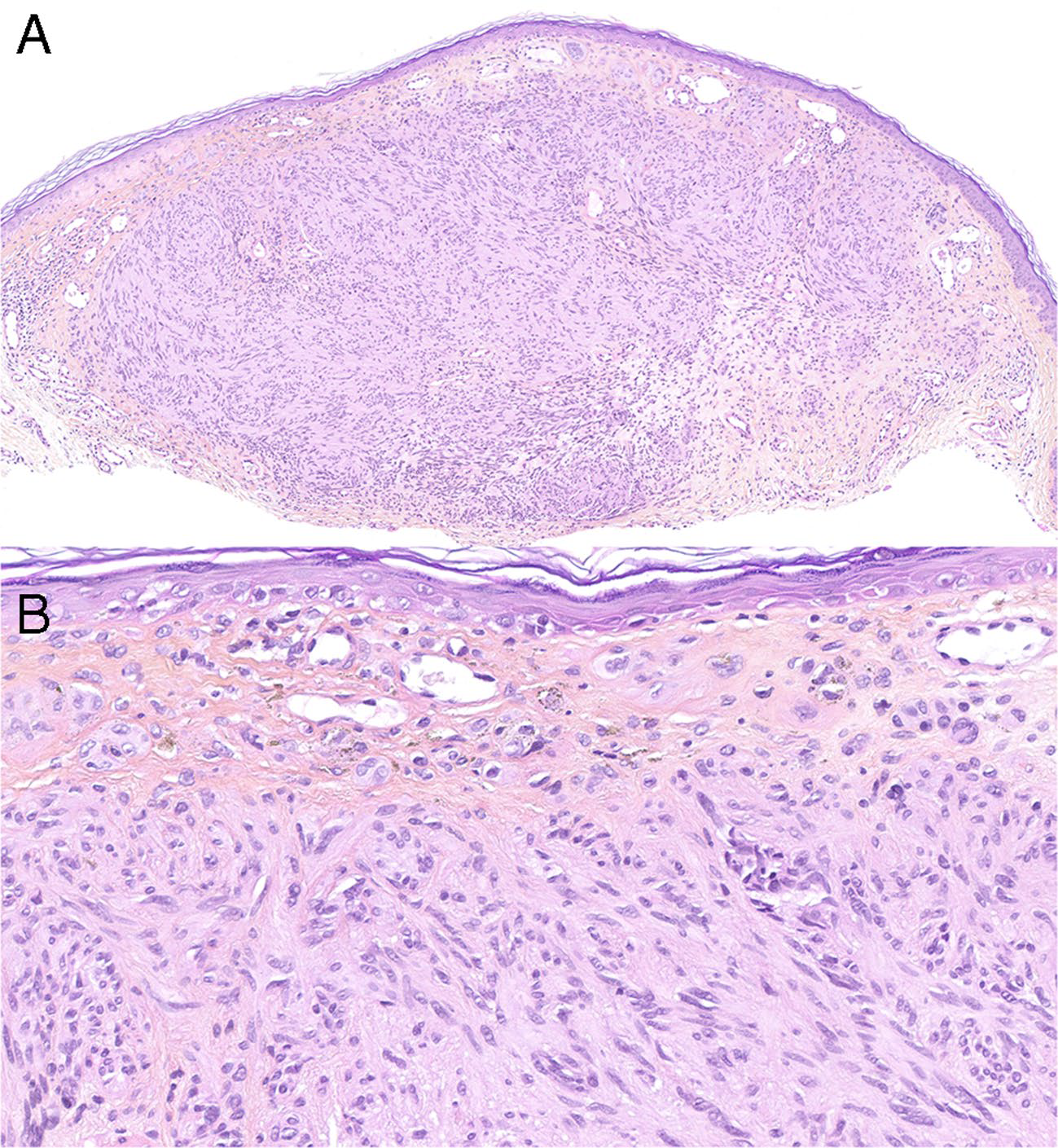

图7.Spitz-Reed痣。(A)图示对称性、境界清楚、基底扁平的黑素细胞病变,表皮伴显著改变,真皮-表皮交界处的细胞巢为小的梭形黑素细胞构成。(B)交界处细胞巢呈垂直排列的涡旋状结构,并可见人为裂隙形成,同时病灶内有Paget样播散区及色素分布不规则现象。

图7.Spitz-Reed痣。(A)图示对称性、境界清楚、基底扁平的黑素细胞病变,表皮伴显著改变,真皮-表皮交界处的细胞巢为小的梭形黑素细胞构成。(B)交界处细胞巢呈垂直排列的涡旋状结构,并可见人为裂隙形成,同时病灶内有Paget样播散区及色素分布不规则现象。

Paget样Spitz痣

罕见情况下,复合型Spitz痣中可见较大的Spitz细胞有明显的Paget样播散现象。与浅表扩散性黑色素瘤不同,这时候的表皮内细胞巢多集中于中央而非周边区域。此现象主要见于非特指类型(NOS)的浅表型Spitz痣。

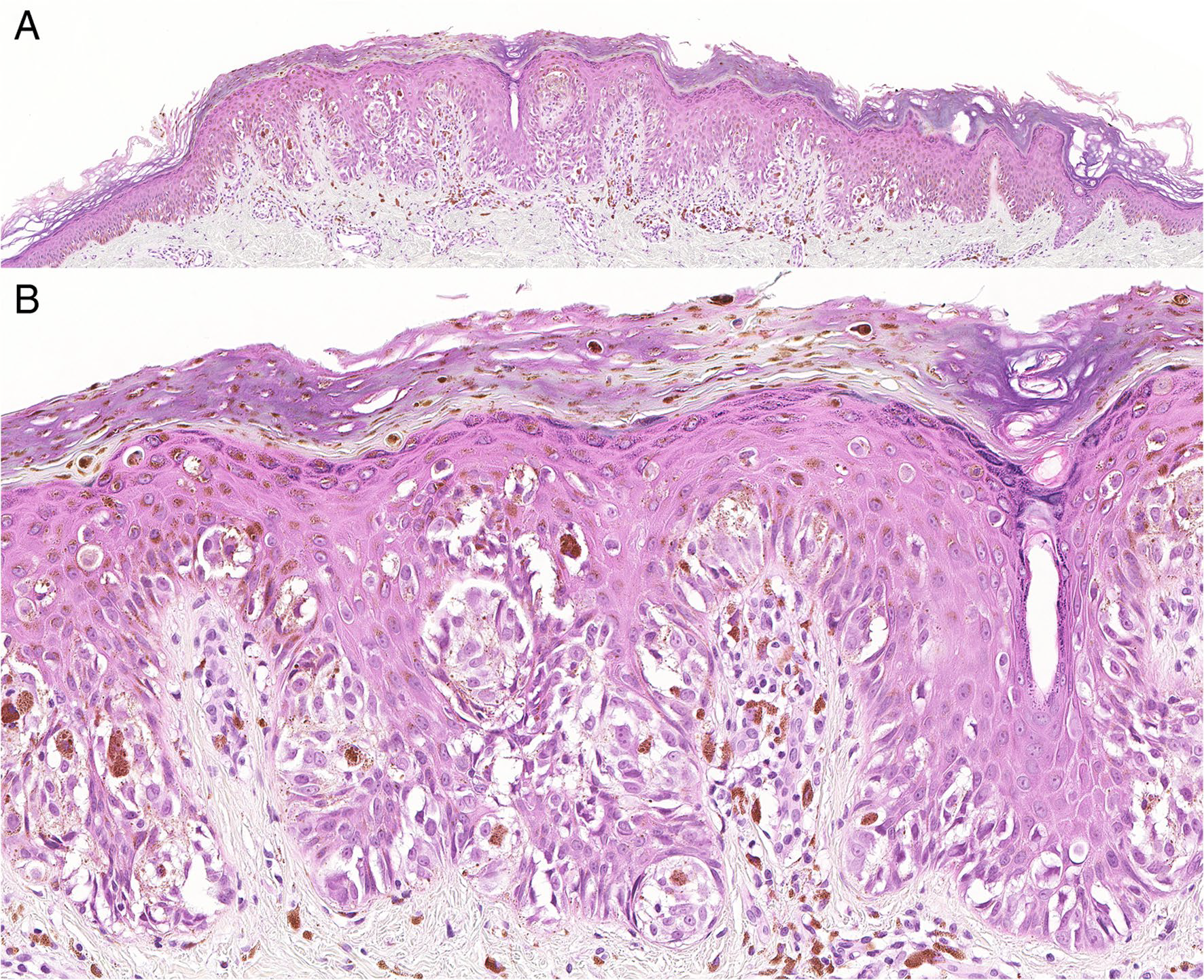

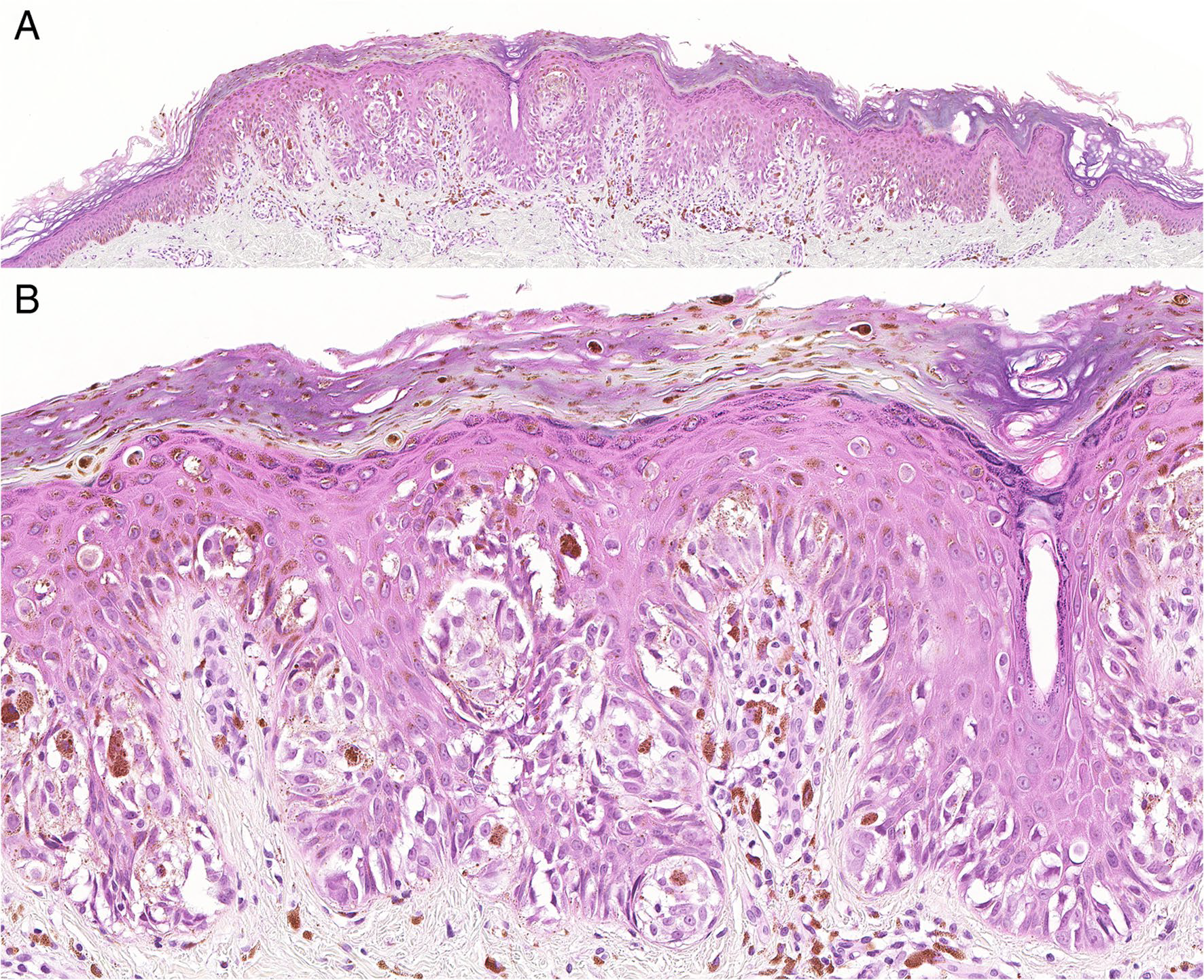

图8.Paget样Spitz痣。(A)病变呈对称性、边界清楚的交界性黑素细胞增生,伴表皮增生。病变中央区域可见小至中等的上皮样黑素细胞,形成较大的垂直排列细胞巢,并伴有广泛的Paget样播散、直达表皮上部。(B)上皮样细胞的Paget样播散,主要见于棘细胞层。

图8.Paget样Spitz痣。(A)病变呈对称性、边界清楚的交界性黑素细胞增生,伴表皮增生。病变中央区域可见小至中等的上皮样黑素细胞,形成较大的垂直排列细胞巢,并伴有广泛的Paget样播散、直达表皮上部。(B)上皮样细胞的Paget样播散,主要见于棘细胞层。

假施万细胞瘤样Spitz痣

这一新近描述的罕见亚型以独特的真皮结构为特征。交界处一般仅见少量散在或小巢状黑素细胞;真皮浅层为小簇状普通痣细胞(A型及B型黑素细胞)、突然移行为束状及片状的梭形细胞,类似神经鞘瘤的Verocay样区域。一般无非典型或核分裂。该亚型分子特征方面主要为MYO5A::NTRK3融合;形态学更多受5'端MYO5A影响而非NTRK3激酶结构域影响。

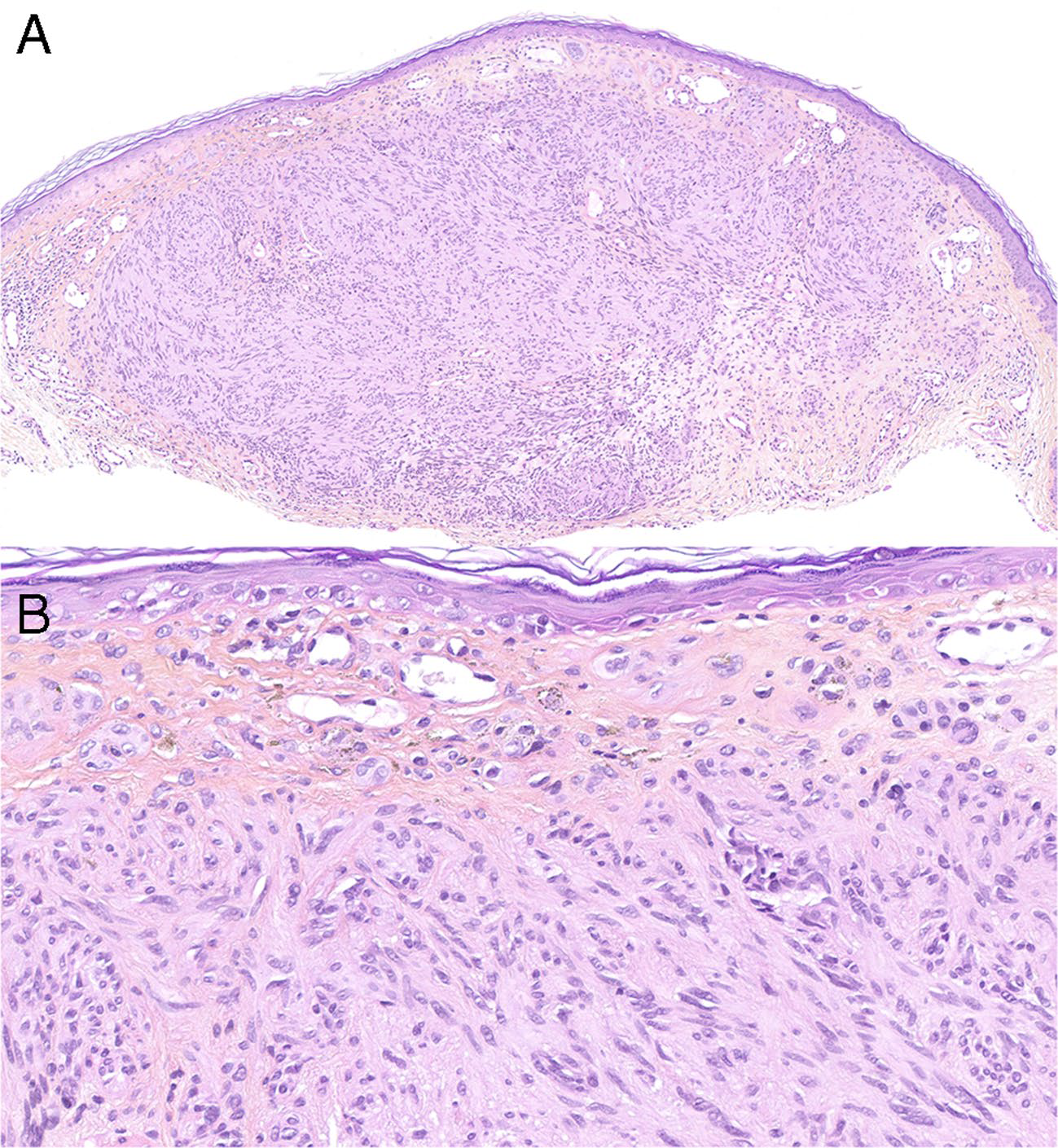

图9.假神经鞘瘤样Spitz痣。(A)图示境界清楚的增生性病变,梭形及束状黑素细胞呈相互交织的束状,形成Verocay样结构的区域。(B)萎缩的表皮下方、真皮-表皮交界处可见少量散在的小黑素细胞,同时在整个真皮浅层扩张的血管间隙之间也可见此类细胞分布。

图9.假神经鞘瘤样Spitz痣。(A)图示境界清楚的增生性病变,梭形及束状黑素细胞呈相互交织的束状,形成Verocay样结构的区域。(B)萎缩的表皮下方、真皮-表皮交界处可见少量散在的小黑素细胞,同时在整个真皮浅层扩张的血管间隙之间也可见此类细胞分布。

假肉芽肿样Spitz痣

这一罕见亚型表现为真皮内密集分布的大而非典型上皮样黑素细胞巢,并伴有倾向于形成簇状、假肉芽肿性结节的多核巨细胞。该形态学特征常与MAP3K8基因融合相关,但非绝对特异。此类病变多归类为非典型Spitz肿瘤(Spitz黑素细胞瘤),其细胞形态特征已在Sophie Spitz的奠基性论文中详细阐述。

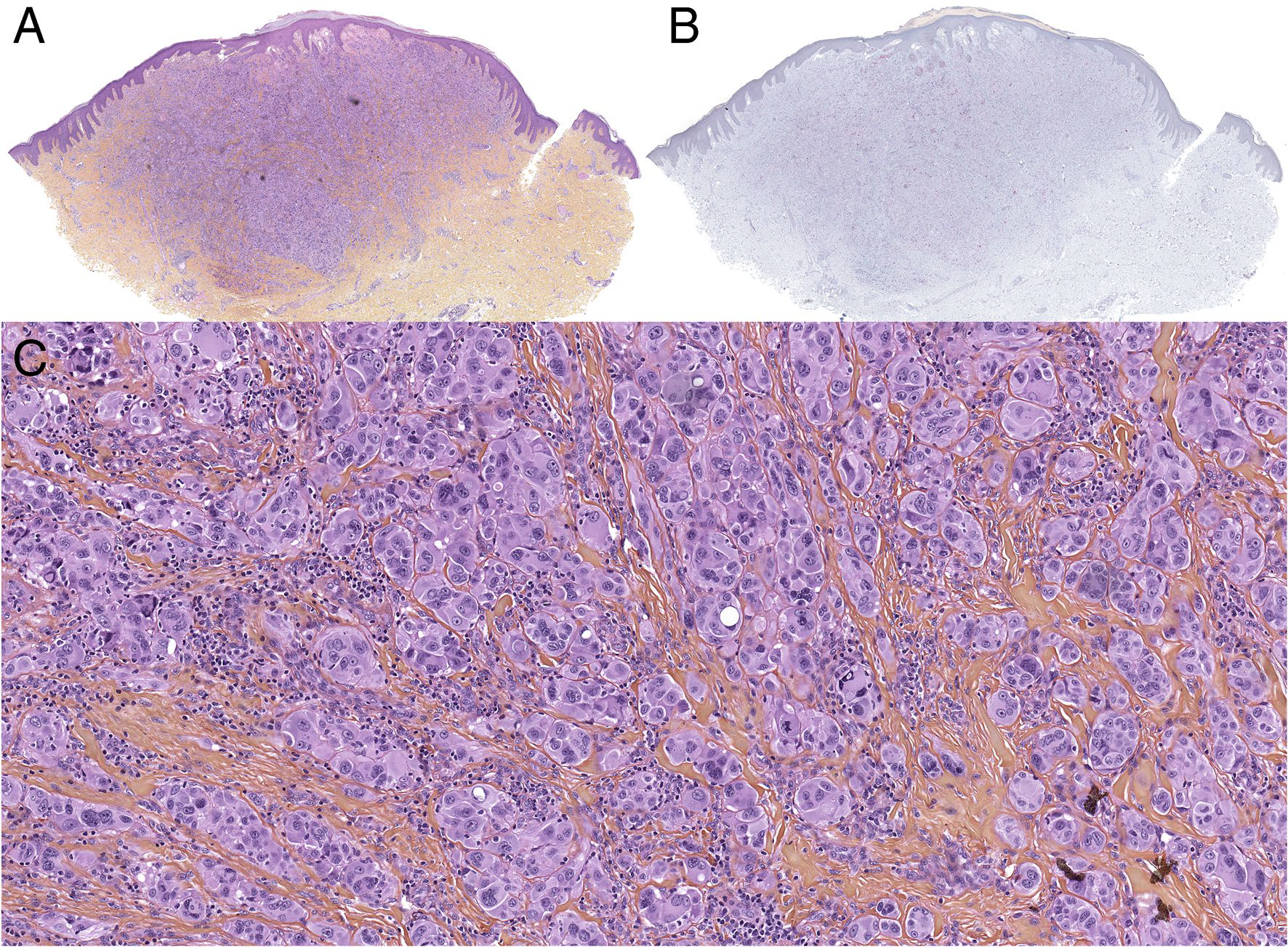

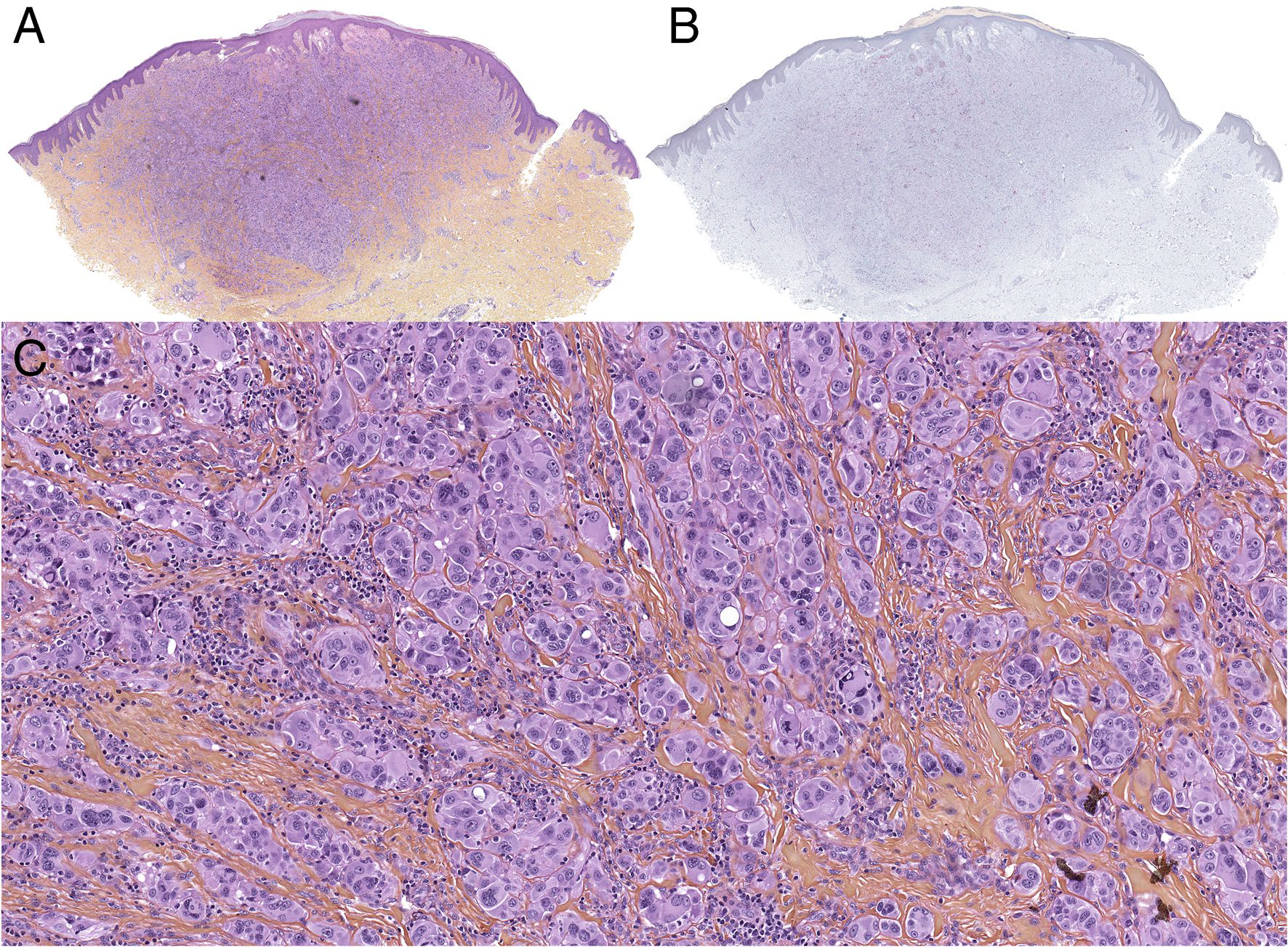

图10.假肉芽肿样Spitz痣。(A)图示境界清楚、楔形表现的复合性病变,为中等至大的上皮样黑色细胞(部分为多核细胞)组成的致密巢状结构。组织学上可见表皮增生、Grenz带(无浸润带)及弥漫性淋巴细胞浸润。(B)免疫组化p16,整个黑素细胞病变内均不表达;(C)图示大的上皮样黑素细胞形成的假肉芽肿样结节,细胞形态有非典型,且向真皮深部延伸而并无成熟现象。

图10.假肉芽肿样Spitz痣。(A)图示境界清楚、楔形表现的复合性病变,为中等至大的上皮样黑色细胞(部分为多核细胞)组成的致密巢状结构。组织学上可见表皮增生、Grenz带(无浸润带)及弥漫性淋巴细胞浸润。(B)免疫组化p16,整个黑素细胞病变内均不表达;(C)图示大的上皮样黑素细胞形成的假肉芽肿样结节,细胞形态有非典型,且向真皮深部延伸而并无成熟现象。

未完待续

往期回顾:

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(一)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(二)

共0条评论