[导读] 编译整理:强子

遗传学信息

根据世界卫生组织现行分类,Spitz痣、黑素细胞瘤与黑色素瘤被视为一个连续疾病谱系:其本质是在初始分子驱动事件基础上,逐步累积其他分子异常而形成的病变进展过程。目前,在Spitz痣中已发现以下三类分子驱动机制:

A, Spitz痣伴HRAS突变:可见于约20%的Spitz痣。这一分子异常主要见于促纤维增生型组织学亚型。这一异常一般是突变等位基因的扩增。这种异常也以嵌合形式存在于构成斑痣(nevus spilus)斑块的黑素细胞中。在此背景下,最常检测到的是2号外显子突变,尤其是p.G13D突变。

B, 受体酪氨酸激酶(RTK)基因融合:这是Spitz痣中最常见的分子异常。这类融合转录最终会产生具有功能性激酶的嵌合蛋白,导致受体酪氨酸激酶在黑素细胞中持续过表达,从而导致细胞周期失调(即细胞异常增殖)。嵌合蛋白的细胞定位(细胞膜、细胞质或细胞核)与融合基因5'端伴侣蛋白的生物学特性相关。

C, 丝氨酸/苏氨酸激酶(STK)基因融合:这一异常较为少见,涉及十余种基因,如BRAF、MAP3K8、MAP3K3。如果涉及BRAF的基因融合遵循与RTK融合结构相似的模型,则可能观察到其他致癌机制,如MAP3K8参与的融合。

最新发现的基因组异常可能也会被被纳入即将发布的第五版世界卫生组织肿瘤分类中的Spitz肿瘤中,具体异常包括:MAP2K1微缺失、涉及RASGRF1和RASGRF2的基因融合。其中RASGRF融合代表了一种新的致癌模型,其驱动异常并非限于激酶,而是激酶调节因子。

遗传驱动与形态学特征的相关性

Ø HRAS突变:最多见于促纤维组织增生型Spitz痣;极少数病例可有非典型及恶性进展;

Ø ALK融合:多见于丛状及血管瘤样Spitz痣;

Ø ROS1融合:最常见的遗传学异常;多见于非特指类型的Spitz痣。也可见于丛状及血管瘤样Spitz痣以及斑块型Spitz痣;

Ø NTRK1融合:轮廓多为基底扁平的表现,病变底部可见形态为痣样的小细胞;也有罕见的形态,如纤细网状表皮突起、真皮假菊型团结构;

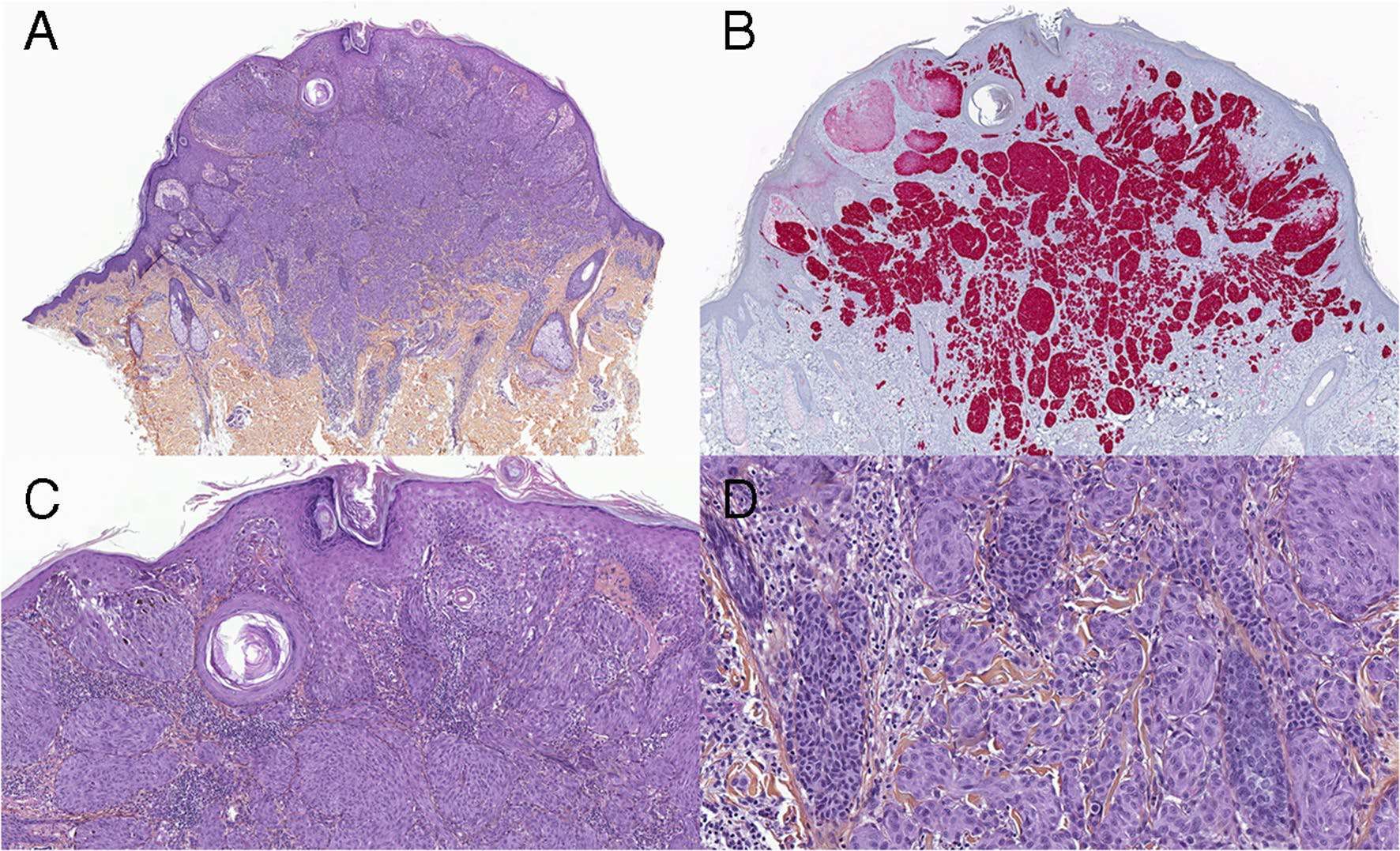

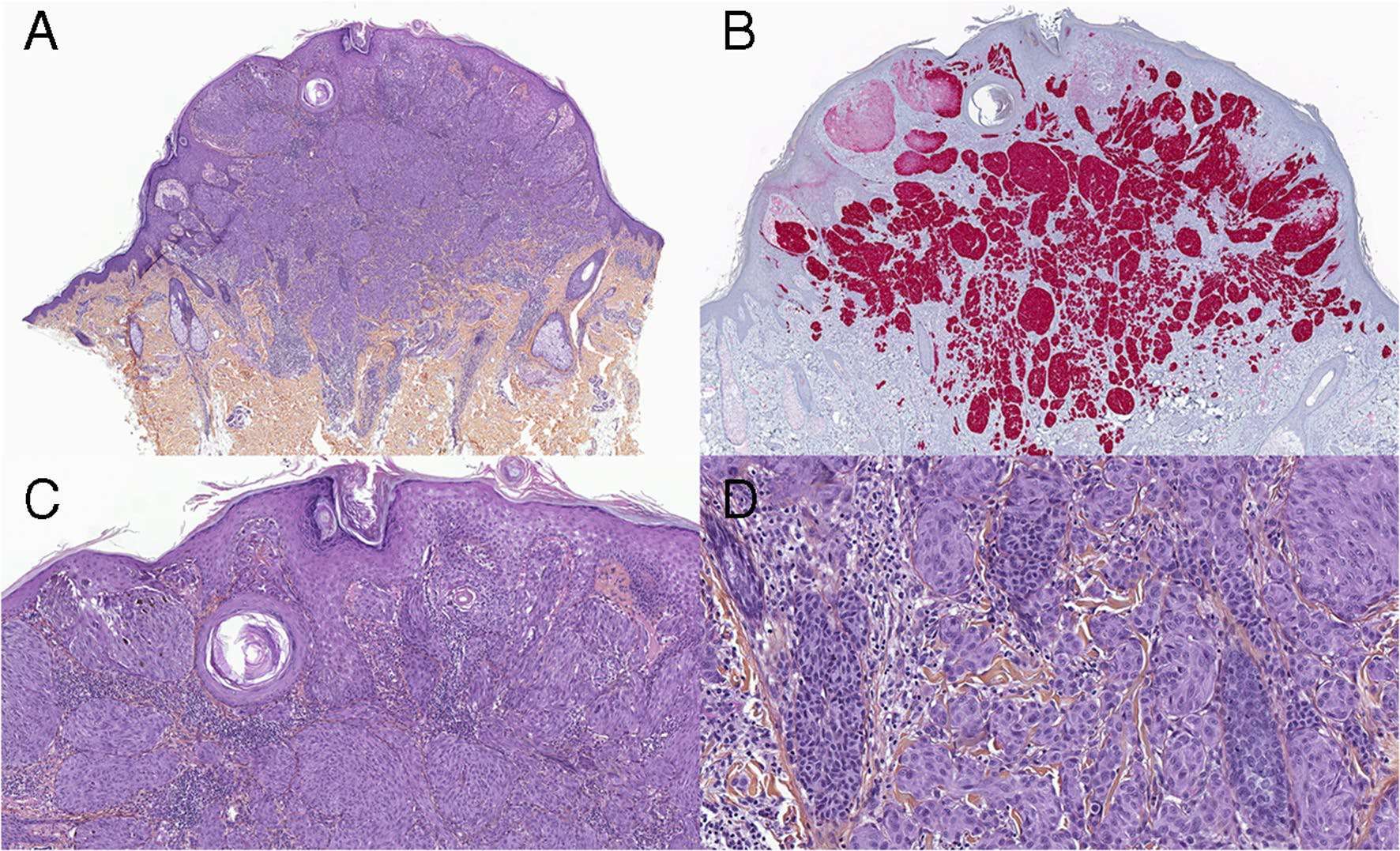

图11. 伴NTRK1融合的复合型Spitz痣,丛状结构。(A)图示对称性的外生性病变,伴表皮增生;楔形丛状结构从真皮-表皮交界处直至真皮网状层;(B)免疫组化pan-TRK,胞质均质强阳性,一般见于NTRK1相关的融合;(C)病变的表浅部分细胞密度较高,且融合呈巢状;(D)高倍镜下,可见小的痣样黑素细胞、与中等大小的梭形黑素细胞巢混杂在一起。

图11. 伴NTRK1融合的复合型Spitz痣,丛状结构。(A)图示对称性的外生性病变,伴表皮增生;楔形丛状结构从真皮-表皮交界处直至真皮网状层;(B)免疫组化pan-TRK,胞质均质强阳性,一般见于NTRK1相关的融合;(C)病变的表浅部分细胞密度较高,且融合呈巢状;(D)高倍镜下,可见小的痣样黑素细胞、与中等大小的梭形黑素细胞巢混杂在一起。

Ø NTRK2融合:中等大小的梭形黑素细胞形成小的交界性细胞巢(如非特指类型的Spitz痣);

Ø NTRK3融合:常为梭形及富于色素的形态(Reed痣);大部分假施万细胞瘤样亚型都有MYO5A::NTRK3融合;伴ETV6::NTRK3融合的Spitz痣更多见为上皮样、大细胞形态;

Ø RET融合:少见,多为儿童的高级别肿瘤;

Ø MET融合:少见;形态学为致密硬化性背景、伴少许散在的细胞巢,可能提示这一遗传学异常;

Ø BRAF融合:多形性表现,伴纤维性背景中有BAP1样真皮形态(铅弹样形态);

Ø MAP3K8基因融合:常见于非典型进展期切除、并有p16表达缺失的病例;主要为真皮内的上皮样形态、伴巨细胞和真皮内色素性表现。

Spitz痣的进展与分子证据

非典型Spitz痣(Spitz黑素细胞瘤)为罕见的黑素细胞肿瘤,常诊断于有所改变的色素性病变。临床上,可形成与痣的其他部分明显不同的外生性结节,也可表现为原有痣体整体增大并伴颜色改变。大部分情况下,这一真皮内的克隆性增生相比相邻良性成分来说,细胞密度更高、细胞体积更大,且多为上皮样形态,非典型程度和核分裂也更显著。这一肿瘤的诊断中,病变大小也是一个很重要的标准,因为可以超过1cm。免疫组化p16有助于诊断,真皮内膨胀性生长区域表达完全缺失,提示肿瘤为克隆性进展。Melan A和HMB45常见异质性表达,且增殖指数升高(超过10%)。如果p16免疫组化为缺失状态,则CDKN2A的FISH检测有助于明确是由CDKN2A基因的纯合性缺失所致、还是杂合性缺失所致。

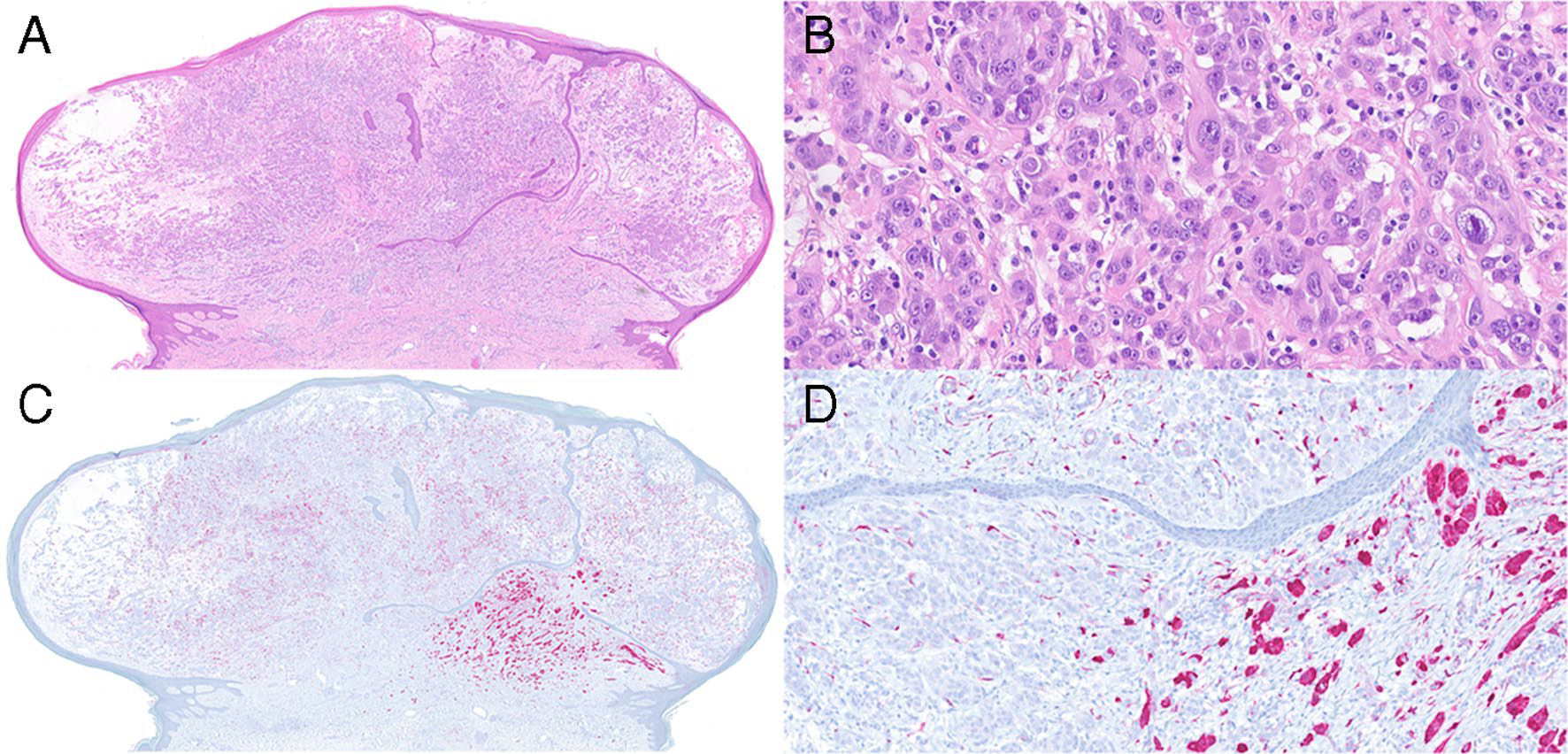

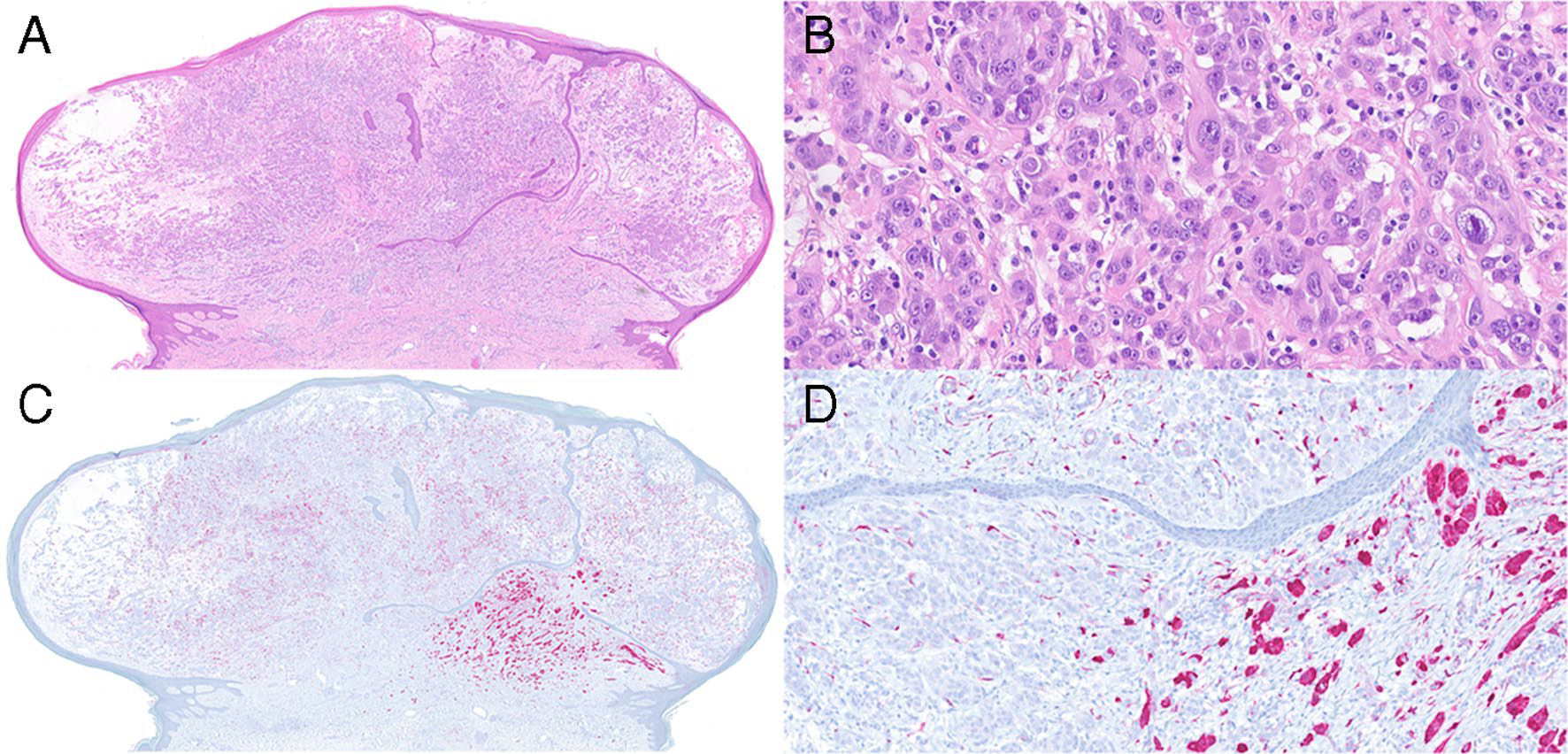

图12. Spitz黑素细胞瘤。(A)中等至大的黑素细胞、形成外生性结节状病变,上方有少许经典成分残余;(B)体积大的上皮样黑素细胞相比相邻的成分来说,非典型程度增加,核分裂活性升高;(C、D)免疫组化p16,真皮内膨胀生长的区域表达完全缺失。

图12. Spitz黑素细胞瘤。(A)中等至大的黑素细胞、形成外生性结节状病变,上方有少许经典成分残余;(B)体积大的上皮样黑素细胞相比相邻的成分来说,非典型程度增加,核分裂活性升高;(C、D)免疫组化p16,真皮内膨胀生长的区域表达完全缺失。

与表浅播散型黑色素瘤中典型的表皮内Paget样播散不同,Spitz黑素细胞瘤主要是根据真皮内的特征而得以诊断,具体如病变范围大、广泛溃疡、结构无序、非典型细胞在真皮内形成致密巢状、核分裂活性高、破坏性浸润、有克隆性区域(即细胞大小和形态、黑色素数量均有异质性)。坏死罕见。儿童和青少年病例中,有研究发现最常见ALK和MAP3K8遗传学异常。也常见CDKN2A失活。个别病例中也曾报道H-Tert启动子突变与预后不良有关。

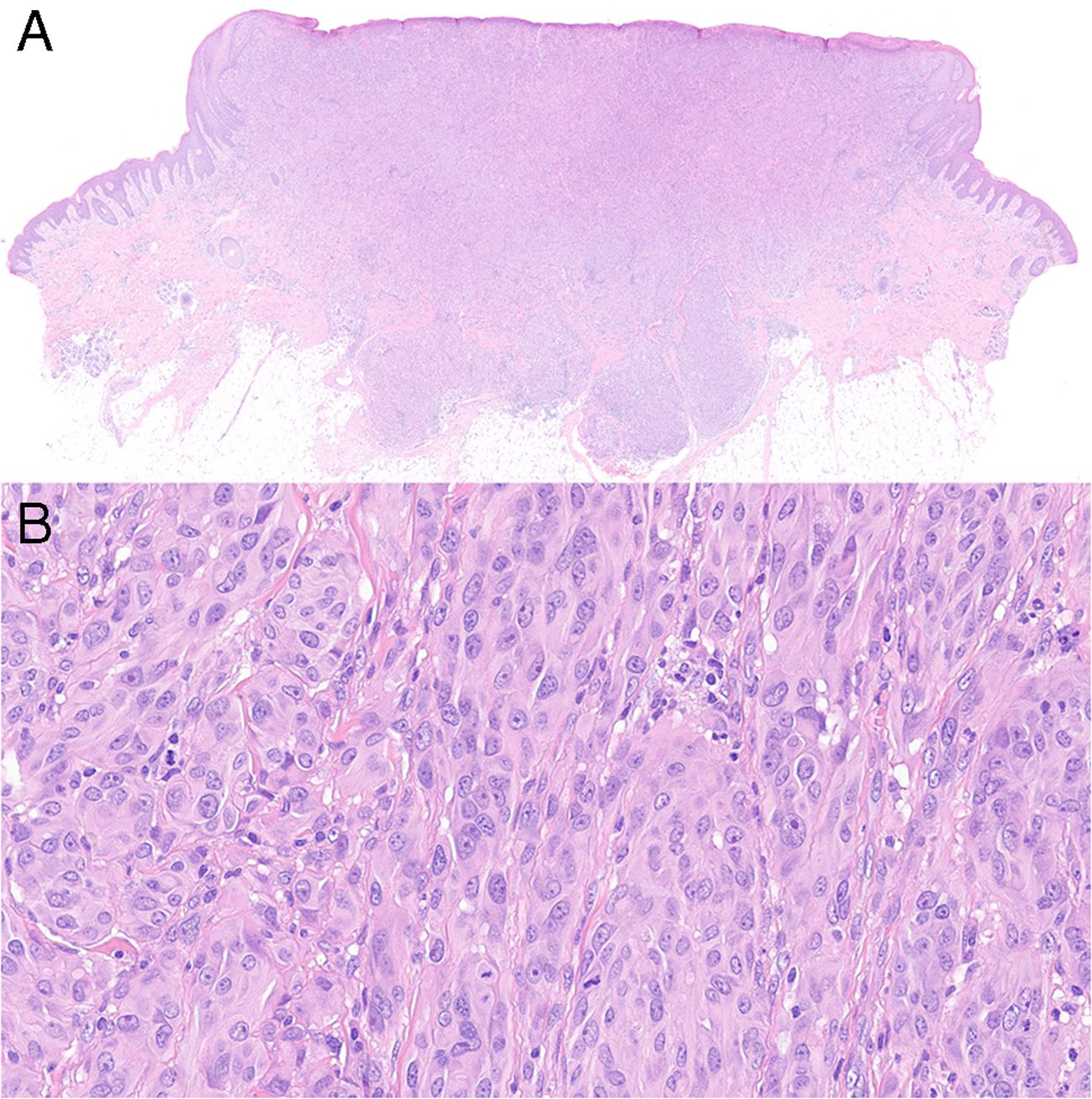

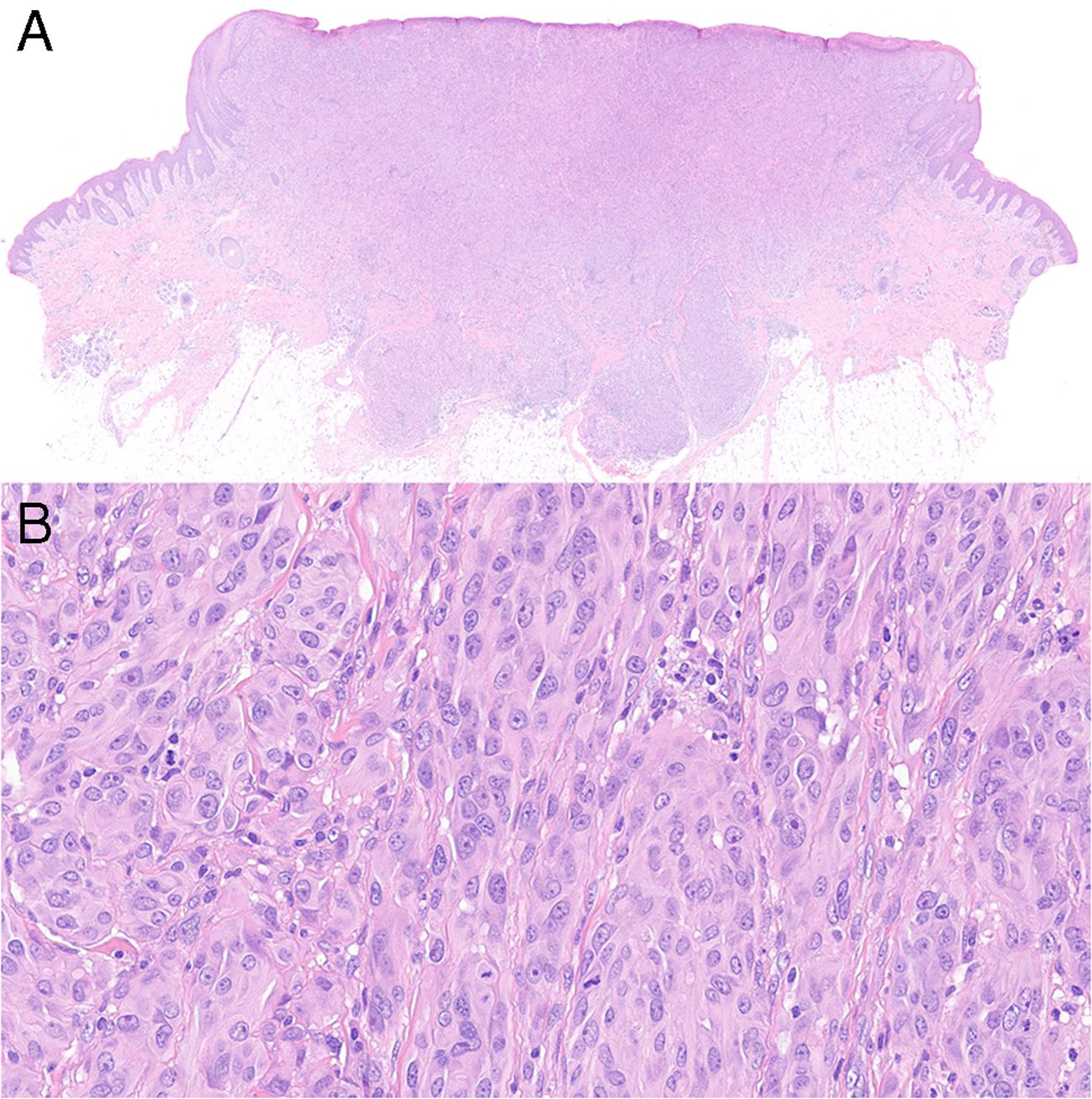

图13. Spitz黑素细胞瘤。(A)图示不对称、界欠清、伴溃疡的外生性真皮病变,且并无无细胞带,也无规则成熟表现,浸润真皮,呈显著破坏性生长;(B)图示不规则密集排列的细胞巢,由中等至大的多形性黑素细胞构成,呈现梭形与上皮样混合细胞形态;核分裂活性升高。

图13. Spitz黑素细胞瘤。(A)图示不对称、界欠清、伴溃疡的外生性真皮病变,且并无无细胞带,也无规则成熟表现,浸润真皮,呈显著破坏性生长;(B)图示不规则密集排列的细胞巢,由中等至大的多形性黑素细胞构成,呈现梭形与上皮样混合细胞形态;核分裂活性升高。

未完待续

往期回顾:

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(一)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(二)

读文献,学病理-Spitz肿瘤及类似病变(三)

共0条评论