[导读] 编译整理:强子

产基质的骨或软骨肿瘤-良性部分

骨瘤为成骨性肿瘤,其特点为成熟型(一般为皮质型)骨增生。该病常累及颜面骨。患者年龄分布宽泛,但大多为20-50岁。男女分布近似。颜面部骨瘤一般位于骨表面,但罕见情况下也有髓内型(即骨岛)。颜面部骨瘤一般见于鼻旁窦、上颌、下颌、眼眶;但任意部位的骨骼均可受累。鼻旁窦骨瘤多生长缓慢,一般为偶见。多发性骨瘤则要注意Gardner综合征:这是一种APC基因种系突变所致的常染色体显性遗传疾病。识别出这一点具有重要意义,因为多发性骨瘤的发生常早于结肠息肉。Gardner综合征患者有50-80%会发生骨瘤。对于有症状的骨瘤来说,标准治疗方案为单纯切除,复发者少见。

影像学上,骨瘤表现为边界清楚的致密不透光区。大体表现方面,为致密、质硬的骨性中午,表面光滑。组织学上,骨瘤为成熟的致密型板层骨、呈Haversian管样排列。骨母细胞和破骨细胞一般不明显,但额-筛区域的骨瘤这一特征可能较为显著。

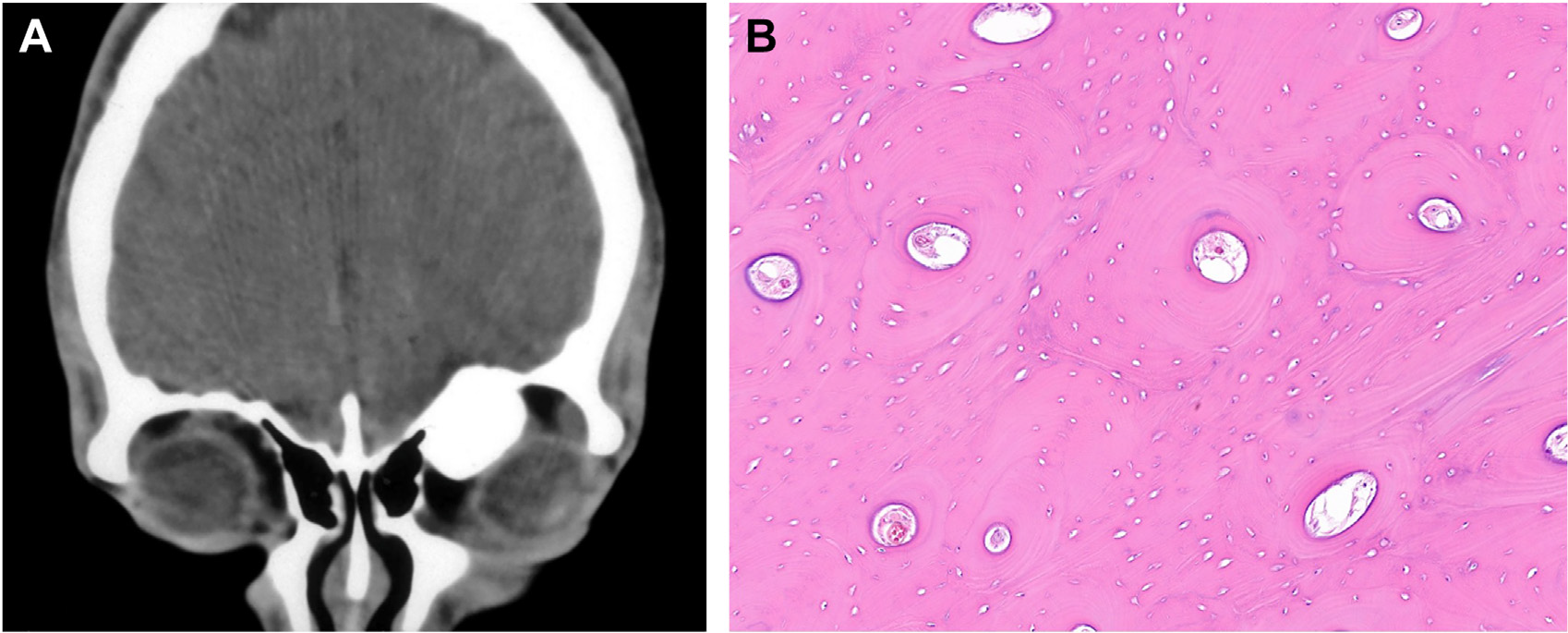

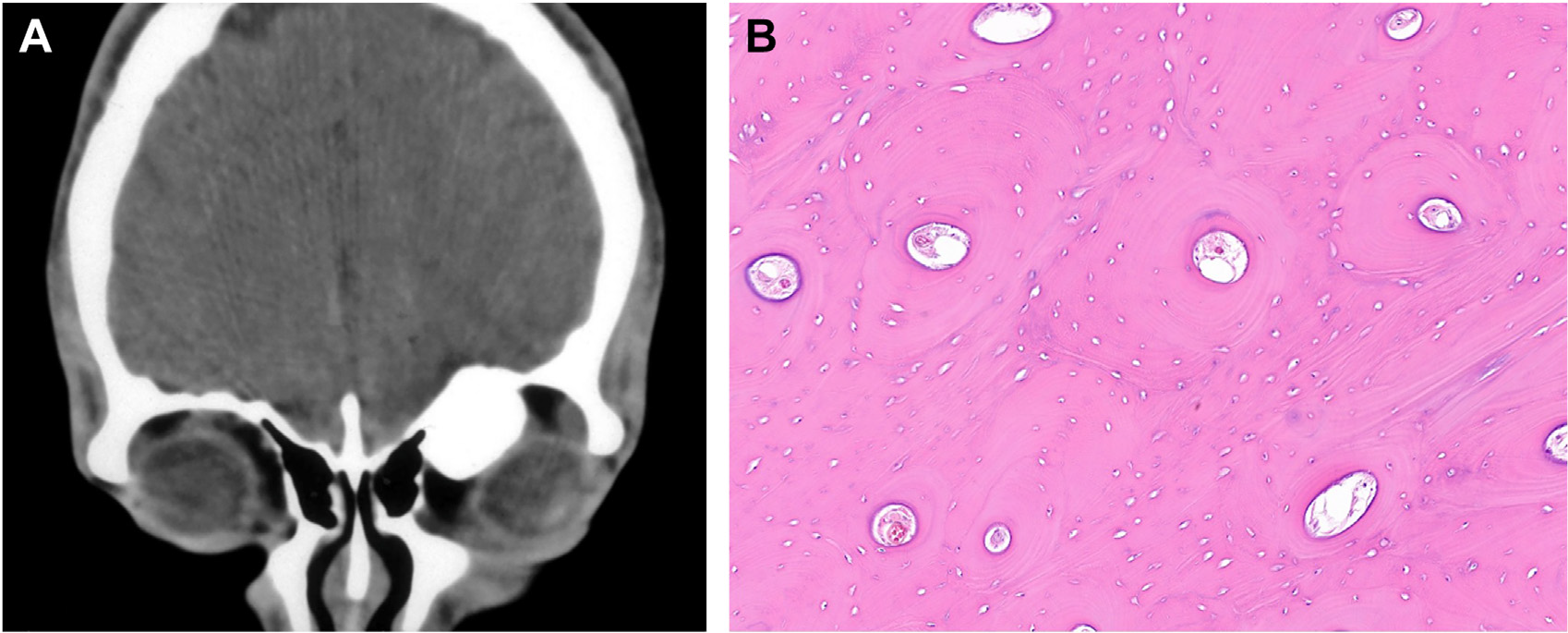

图6.良性成骨性肿瘤之骨瘤:冠状位CT示一界限清晰的放射高密度病变,从左眼眶上缘突起,符合骨瘤表现。形态学为具有Haversian管结构的成熟密质骨构成。

图6.良性成骨性肿瘤之骨瘤:冠状位CT示一界限清晰的放射高密度病变,从左眼眶上缘突起,符合骨瘤表现。形态学为具有Haversian管结构的成熟密质骨构成。

骨母细胞瘤(osteoblastoma,OBA)为局部侵袭性成骨性肿瘤,约占所有骨原发肿瘤的1%。10%的骨母细胞瘤位于颜面骨,最常见为下颌后区。发生于颜面部的病例约90%出现于2岁以内,患者年龄平均27;女性稍多见,这一点与长骨病例是不同的。大部分肿瘤位于骨皮质内,但也有骨旁骨母细胞瘤的报道。其临床表现取决于病变部位和大小,具体可有疼痛、肿胀、压痛。骨母细胞瘤的治疗包括整块切除、和/或刮除。据报道,局部复发几率高达20%,且手术方案较为保守者更容易出现复发。不过,预后极好,恶性转化罕见。

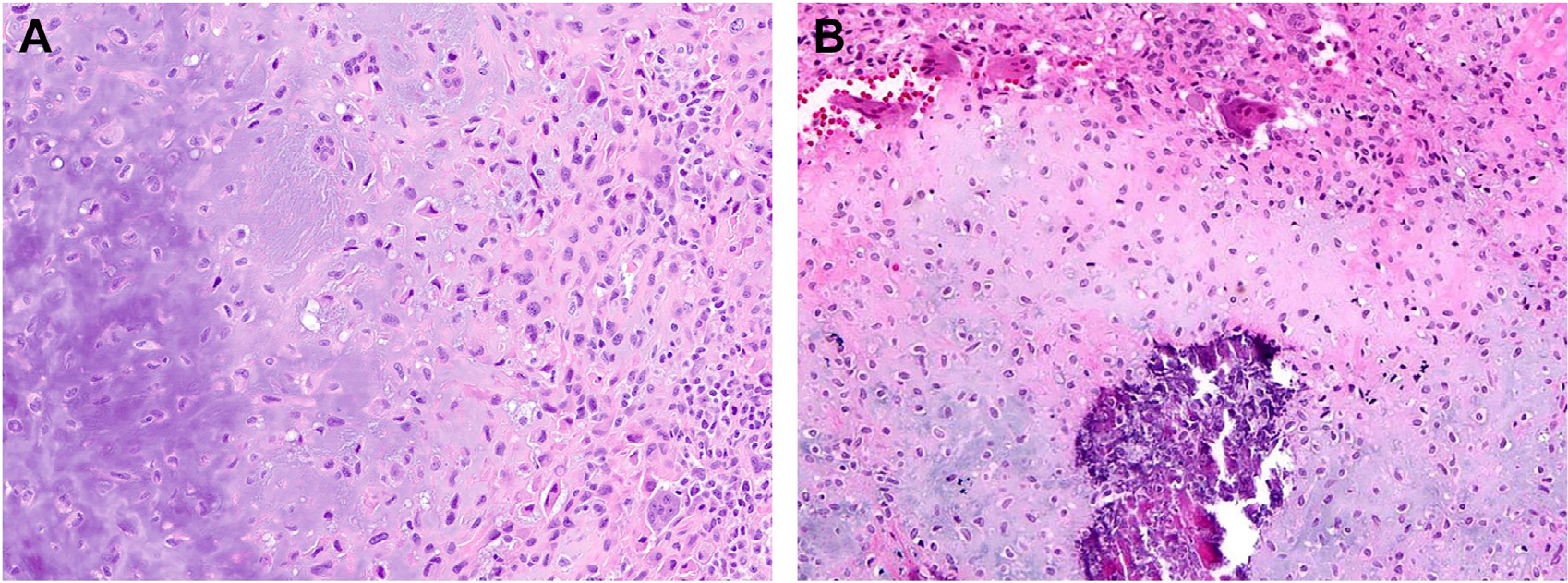

影像学上,骨母细胞瘤表现为界清、圆形至卵圆形病变,透光至不透光表现均可,一般并无边缘硬化或骨膜反应。大体表现方面,该肿瘤境界清楚、粗糙、灰白色及深红色。组织学为交错排列、小梁状的编织骨,边缘可见饱满的骨母细胞环绕;与周围原有骨组织分界清楚。部分病例中,骨母细胞可呈上皮样特征,但者并不意味着临床有侵袭性表现。这些骨母细胞在疏松、富含血管的结缔组织的小梁间区增殖,并伴有数量不等的破骨细胞样巨细胞。骨母细胞瘤和其他纤维-骨性病变的一个鉴别点就是前者的疏松、富于血管的间质,而其他则为富于细胞的纤维性间质。骨母细胞瘤的分子特征是FOS的重排,少见的情况下为FOSB重排。

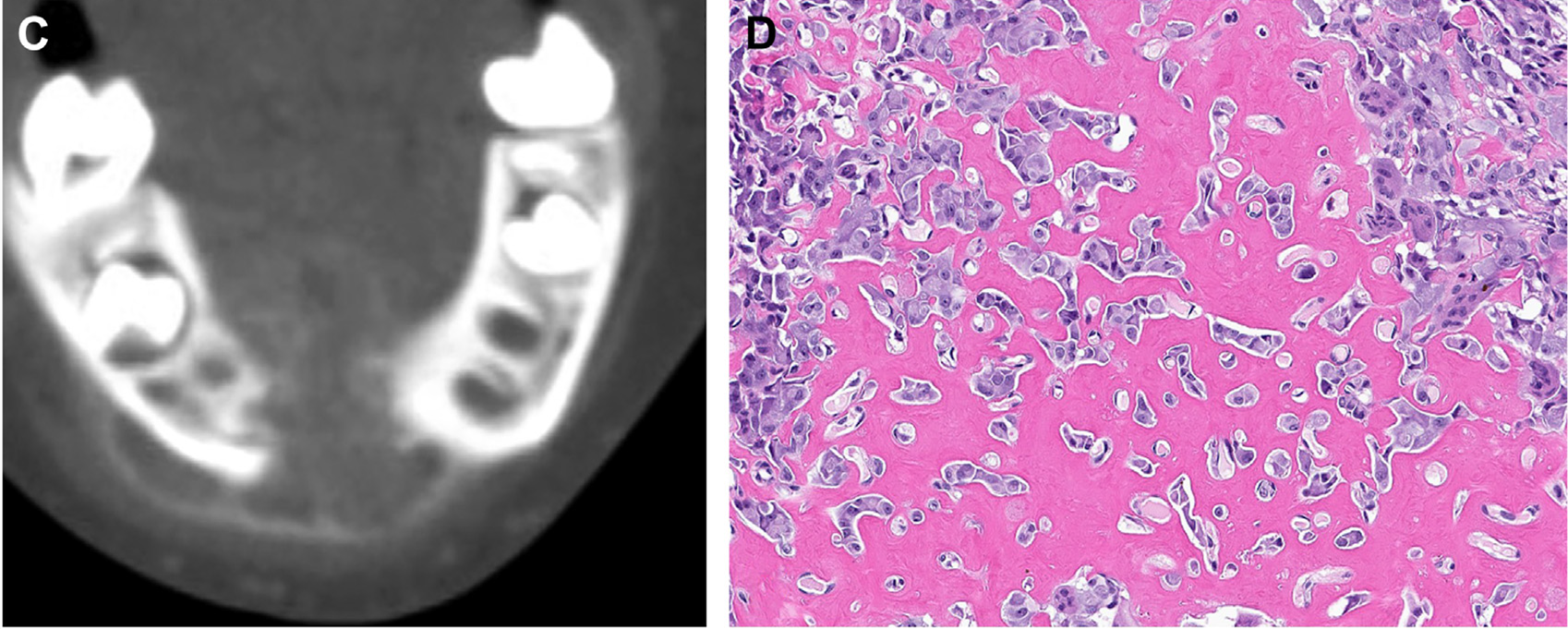

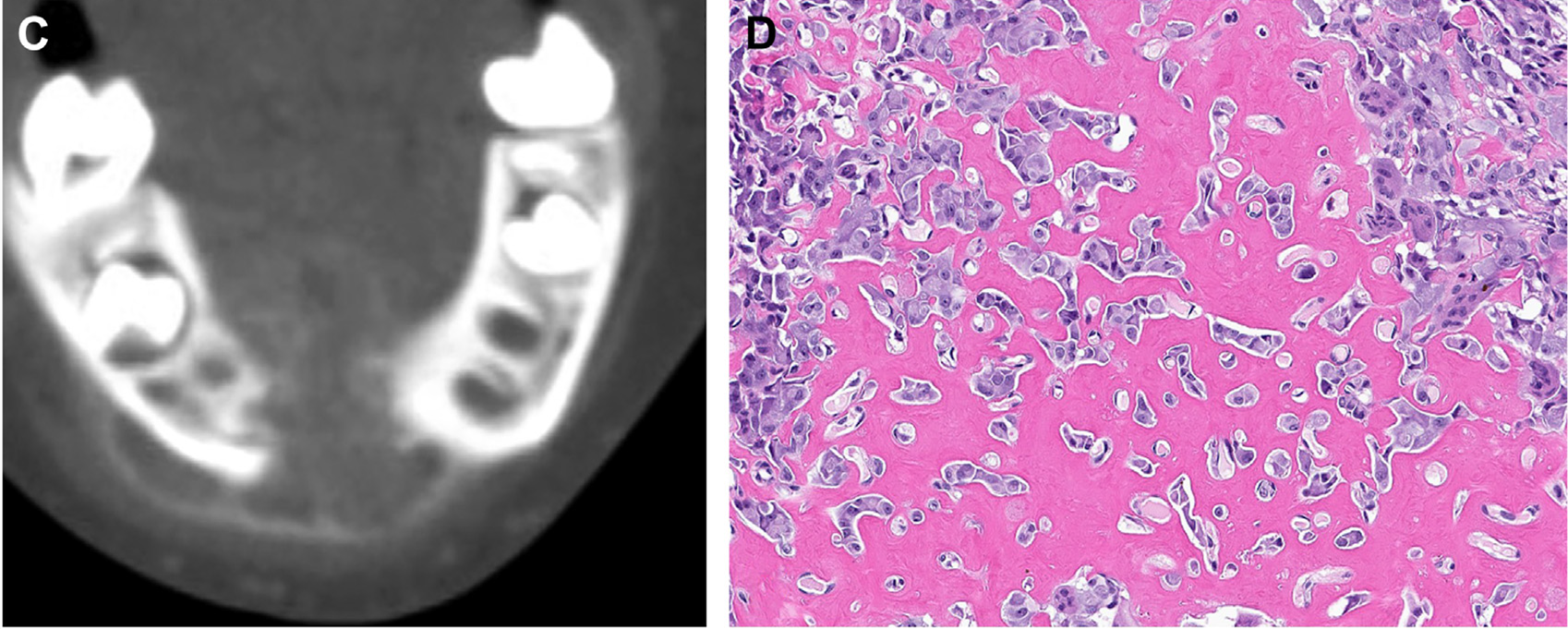

图7.良性成骨性肿瘤之骨母细胞瘤。轴位CT示下颌骨溶骨性成骨细胞瘤,内部可见钙化分隔,周围伴骨膜新生骨形成。组织学为不规则编织骨骨小梁构成,边缘可见大量活跃的骨母细胞环绕。

图7.良性成骨性肿瘤之骨母细胞瘤。轴位CT示下颌骨溶骨性成骨细胞瘤,内部可见钙化分隔,周围伴骨膜新生骨形成。组织学为不规则编织骨骨小梁构成,边缘可见大量活跃的骨母细胞环绕。

软骨黏液样纤维瘤(chondromyxoid fibroma,CMF)为骨的罕见软骨性肿瘤,在所有骨原发肿瘤中占比不足1%。尽管患者年龄分布宽泛,但高达75%的病例为40岁以下,男性稍多。颜面部软骨黏液样纤维瘤约占5%,一般见于颌骨和鼻腔鼻窦处骨。不过,颜面部任何部位的骨骼均有可能手里。临床症状取决于肿瘤所在部位,具体如耳鸣、视觉障碍、头痛、听力下降及鼻塞。

大体表现方面,软骨黏液样纤维瘤呈分叶状,表面光滑,切面灰白色。组织学检查,肿瘤细胞的细胞核为梭形至卵圆形,胞质呈放射状突起(stellate);结构上呈分叶状,病变周围细胞致密,背景为数量不等的软骨黏液样至纤维性间质。

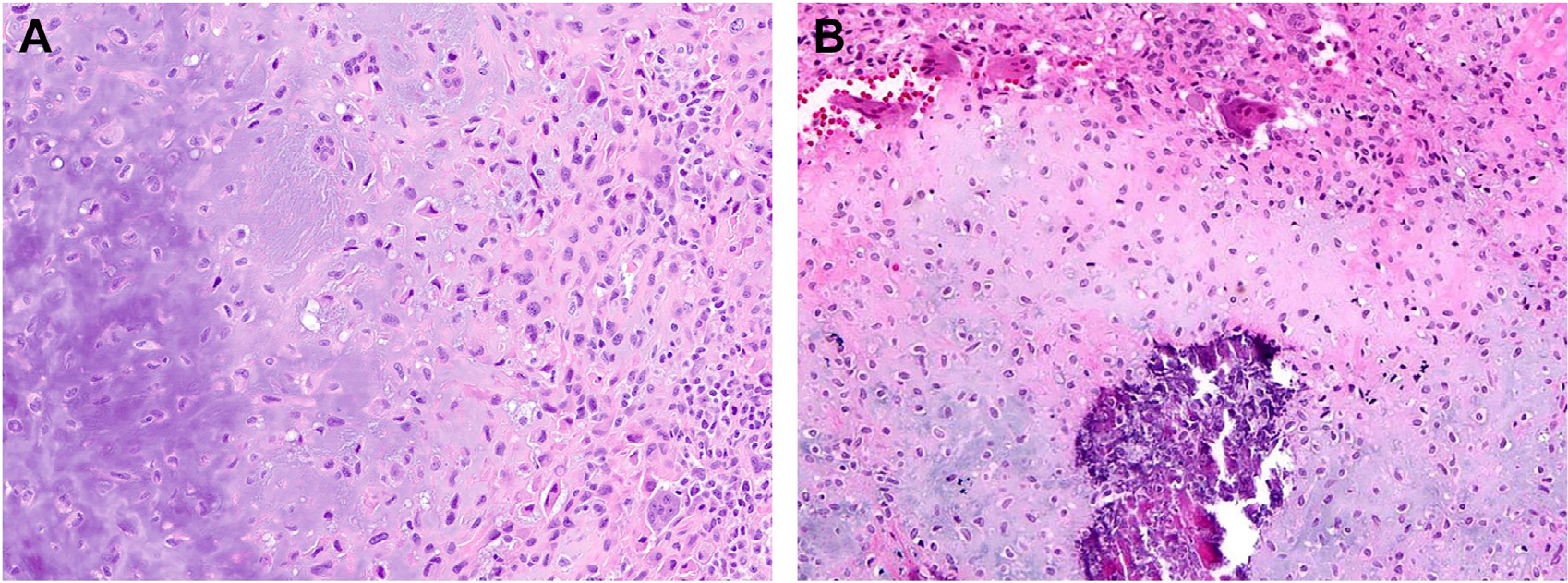

图8.产基质的软骨性肿瘤。软骨黏液样纤维瘤由分叶状软骨样区域构成,被单核细胞组成的细胞片分隔,并散在分布多核破骨细胞型巨细胞。软骨黏液样纤维瘤的软骨样区域内可见粗糙钙化。

大部分(90%)的软骨黏液样纤维瘤具有GRM1基因的重排,因此有GRM1的高表达;具体配体基因不一。与此对应,GRM1表达在其他软骨性肿瘤中缺失、或罕见。治疗方面,软骨黏液样纤维瘤为刮除或切除,局部复发几率高达20%。预后极好,即使复发也是如此。颜面部的软骨黏液样纤维瘤由于难以达到完整切除,因此复发更为常见。

——未完待续——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦处特异性骨病变(一)

共0条评论