[导读] 编译整理:强子

操作所致改变

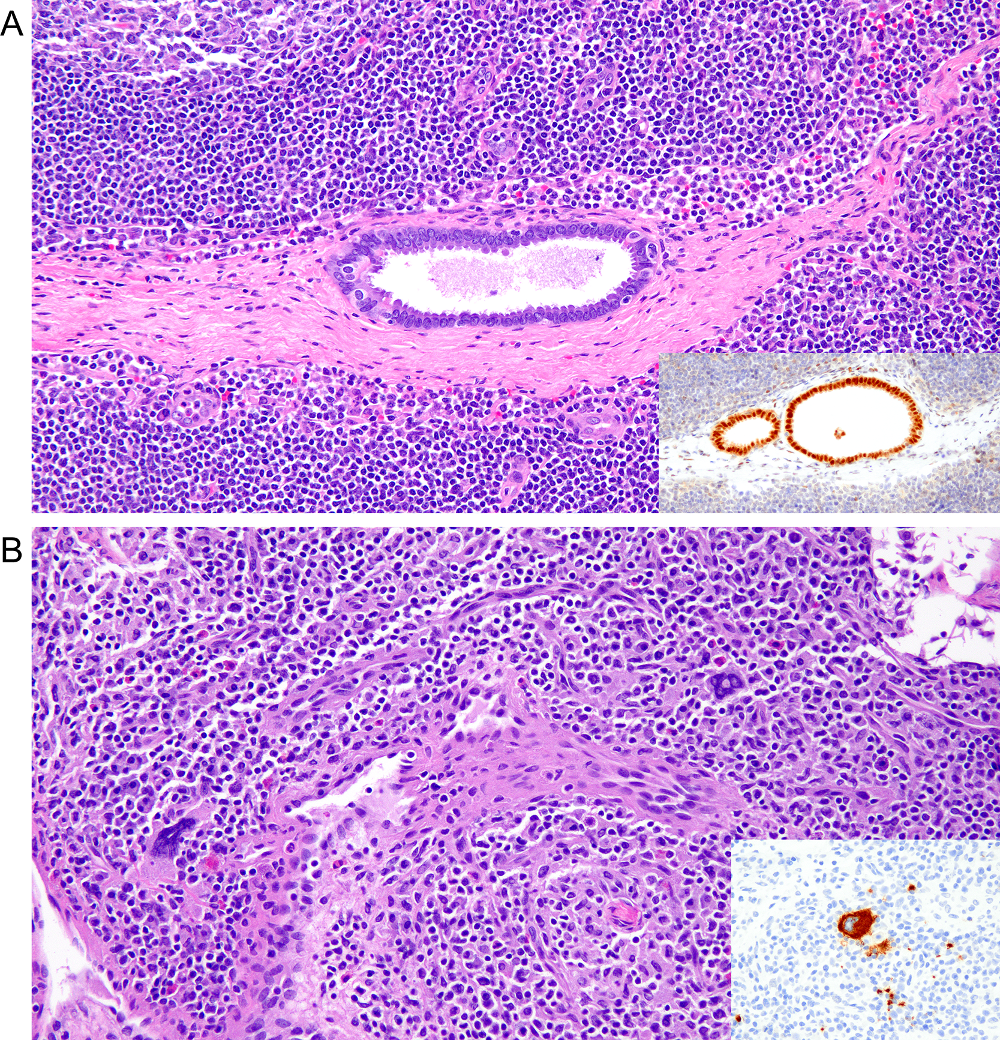

操作所致改变是指如粗针穿刺活检、穿刺定位等会对乳腺造成破坏,从而导致诊断困难。导管原位癌中,肿瘤性上皮的移位(displacement)可能会被解读为浸润性导管癌。与此类似,移位的良性上皮可能会累及浸润性癌。这种情况下,低倍镜仔细观察、并确定癌巢是在愈合中的纤维性活检针道中,是避免过诊断的重要线索。

与此类似,包裹性乳头状癌中活检也可导致肿瘤性上皮移位。一般来说,诊断浸润需要查见细胞巢边缘呈不规则的地图样、七巧板样突破纤维包膜。这些临床情况下,病理医师诊断浸润性癌一定要高度警惕。

粗针穿刺活检及切除后还可出现脂肪坏死。脂肪坏死在临床、影像学、大体方面可能都会让人担心是恶性病变。这一病变的组织学表现不一,具体取决于相关操作与组织学活检之间的时间间隔:较早的病变会有广泛中性粒细胞和淋巴组织细胞,而时间间隔较长的病变则以囊性变、纤维化、营养不良性钙化为特征。显著炎症表现的时候,可类似、或遮盖肿瘤细胞,这种情况下可通过广谱CK免疫组化来进一步明确。

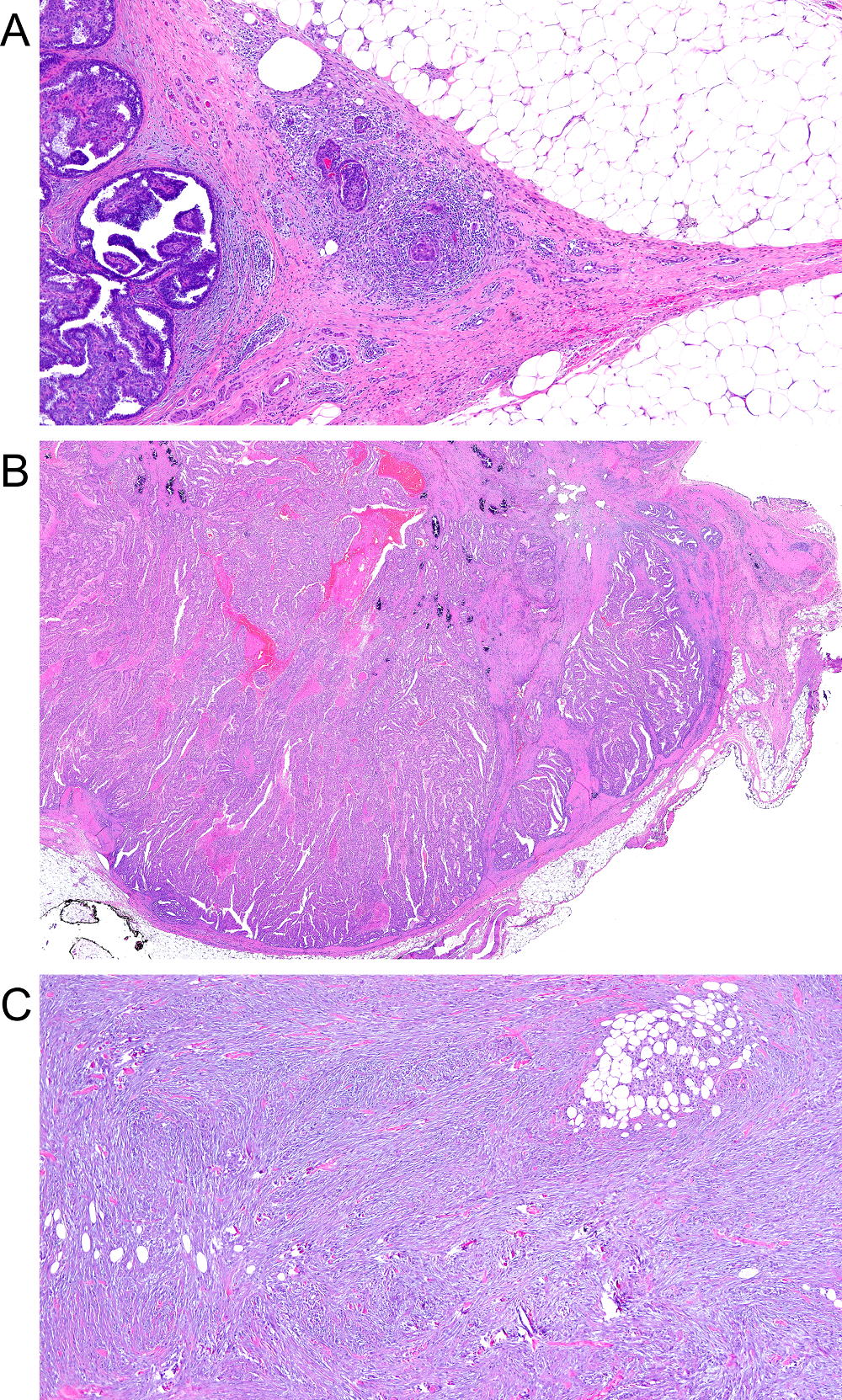

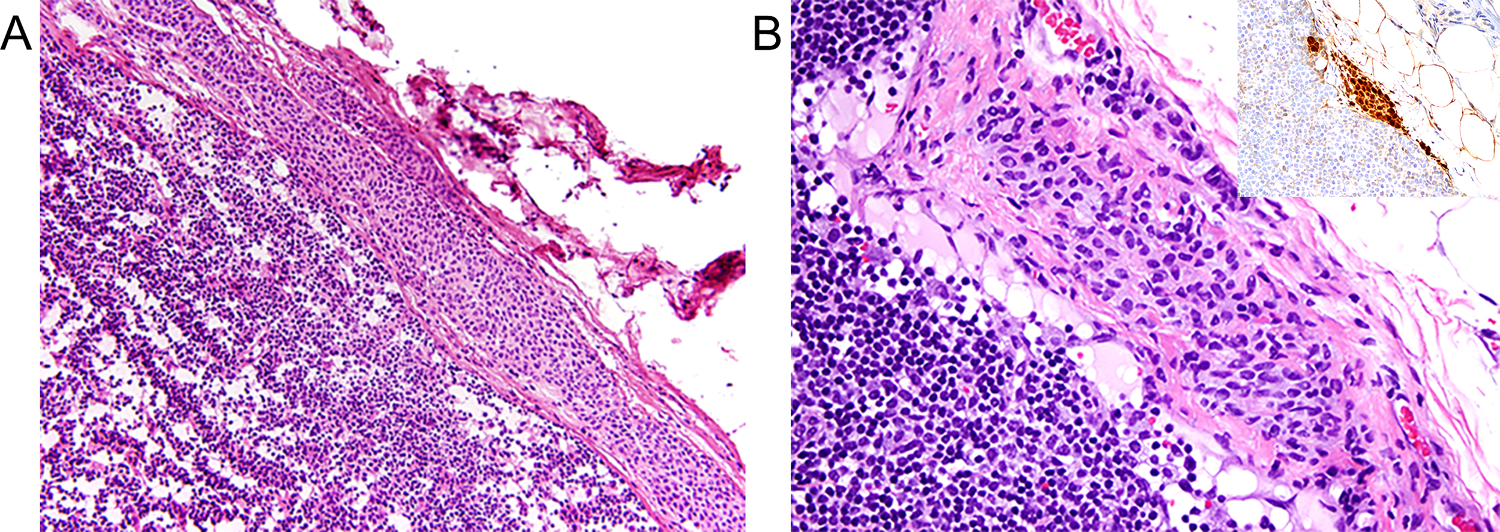

图12.(A)粗针穿刺活检后,导管原位癌周围有细胞巢,此时可能会担心为浸润;但注意有炎症及新生血管,且有线状分布、纤维性表现的活检针道。(B)粗针穿刺活检后,包裹性乳头状癌可能会有边缘不规则的表现(图右侧)。(C)罕见情况下,脂肪坏死可伴有广泛纤维组织细胞增生,导致诊断困难;但图中右上角有典型的脂肪坏死灶。

图12.(A)粗针穿刺活检后,导管原位癌周围有细胞巢,此时可能会担心为浸润;但注意有炎症及新生血管,且有线状分布、纤维性表现的活检针道。(B)粗针穿刺活检后,包裹性乳头状癌可能会有边缘不规则的表现(图右侧)。(C)罕见情况下,脂肪坏死可伴有广泛纤维组织细胞增生,导致诊断困难;但图中右上角有典型的脂肪坏死灶。

放疗相关改变

放疗可导致乳腺腺体成分和间质成分都出现显著改变。这些改变并非均匀影响乳腺组织,且可在放疗结束后长期持续存在。腺体成分的改变,具体表现为细胞学非典型、小叶萎缩;受辐射的管腔上皮可出现细胞增大表现,但核浆比仍正常,细胞核淡染,有显著程度不一的核仁。这些改变呈局灶分布,背景小叶萎缩,会导致这些细胞的非典型更为显著。

这种情况下,一定要注意询问临床病史。核浆比相对正常,非典型细胞杂乱分布而不是拥挤分布,背景小叶萎缩且基底膜增厚,这些都是避免将其误判为原位癌的重要线索。疑难病例中,免疫组化Ki-67增殖指数低有助于鉴别诊断。

其他的放疗相关改变还有内皮细胞非典型、血管内膜增厚、间质纤维化并伴非典型纤维母细胞。后面这些情况可能也会考虑为浸润性癌,但免疫组化CK可以轻松做出鉴别。

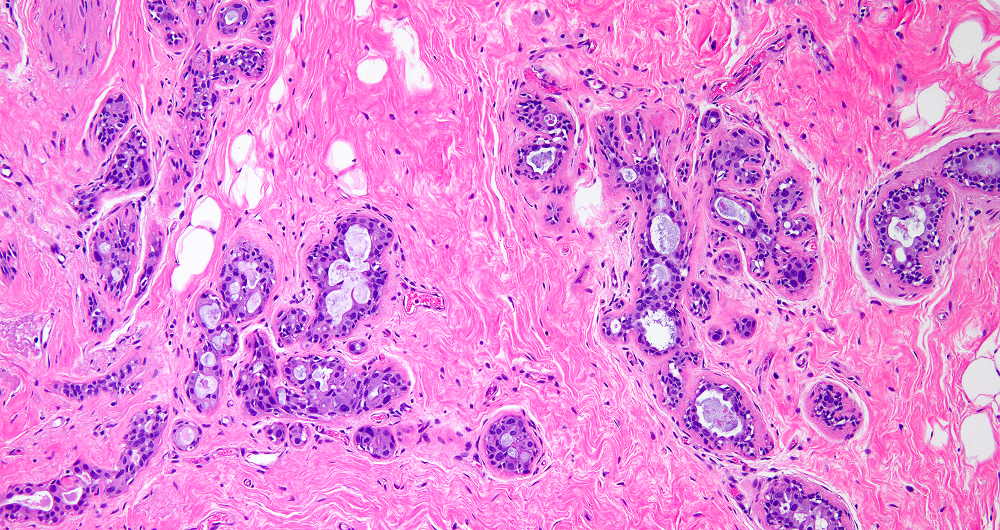

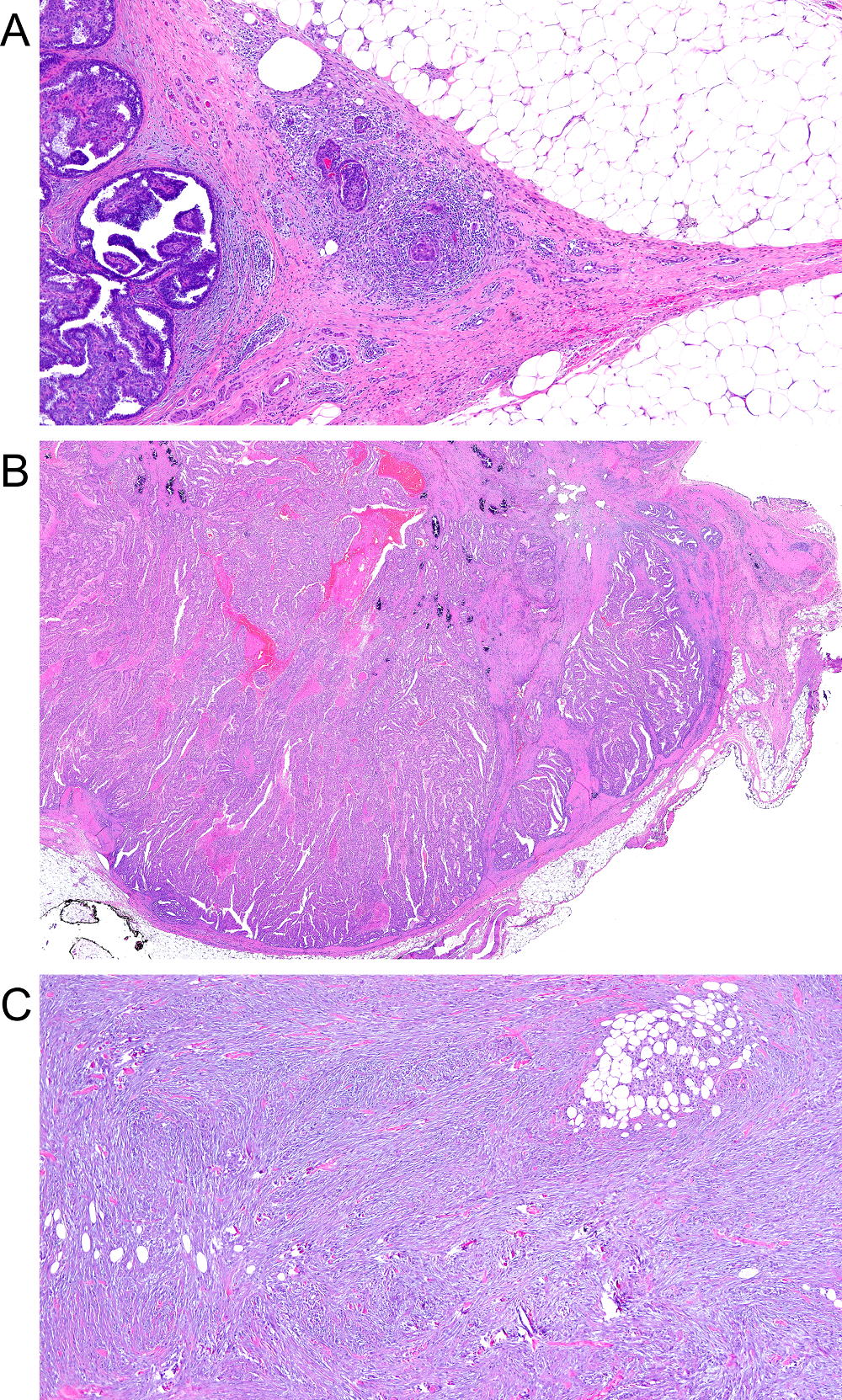

图13.放疗导致管腔上皮有细胞学非典型,且散在有罕见的、大而不规则的细胞核;背景小叶萎缩,且基底膜增厚。

图13.放疗导致管腔上皮有细胞学非典型,且散在有罕见的、大而不规则的细胞核;背景小叶萎缩,且基底膜增厚。

间质多核巨细胞

间质多核巨细胞为局灶性表现,一般为镜下偶见,但会让病理医师担心。这种情况低倍镜下一般很容易查见,在间质中杂乱分布,且很明显有多个、深染、花环样分布的细胞核,胞质稀少。

间质多核巨细胞也可见于纤维腺瘤和分叶状肿瘤的间质,且其他器官中也可能会偶见这类间质多核巨细胞,如阴道、宫颈、膀胱。这些细胞可能会考虑为浸润性癌,尤其新辅助治疗后的情况下。不过,间质多核巨细胞免疫组化CK阴性、vimentin阳性,有助于鉴别。

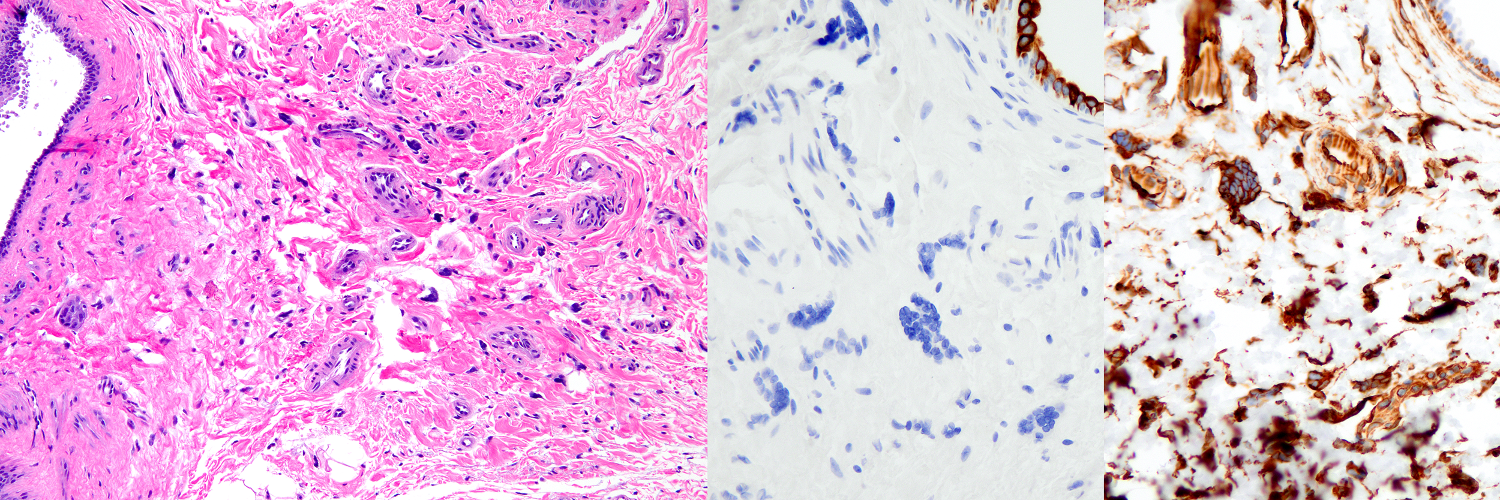

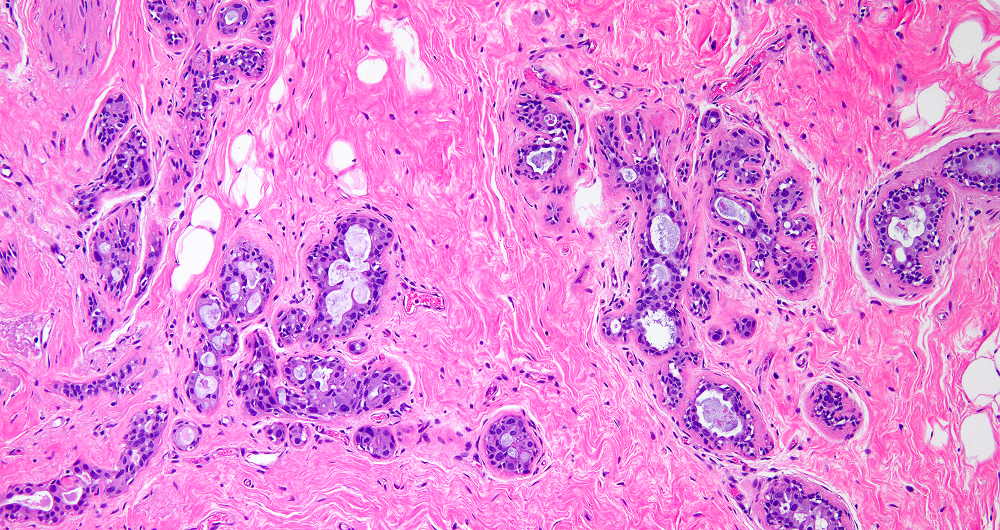

图14.间质多核巨细胞,可见多个、深染的细胞核,即使低倍镜下也很明显;免疫组化检测,这些细胞不表达CK,vimentin阳性,因此很容易和浸润性癌鉴别。

图14.间质多核巨细胞,可见多个、深染的细胞核,即使低倍镜下也很明显;免疫组化检测,这些细胞不表达CK,vimentin阳性,因此很容易和浸润性癌鉴别。

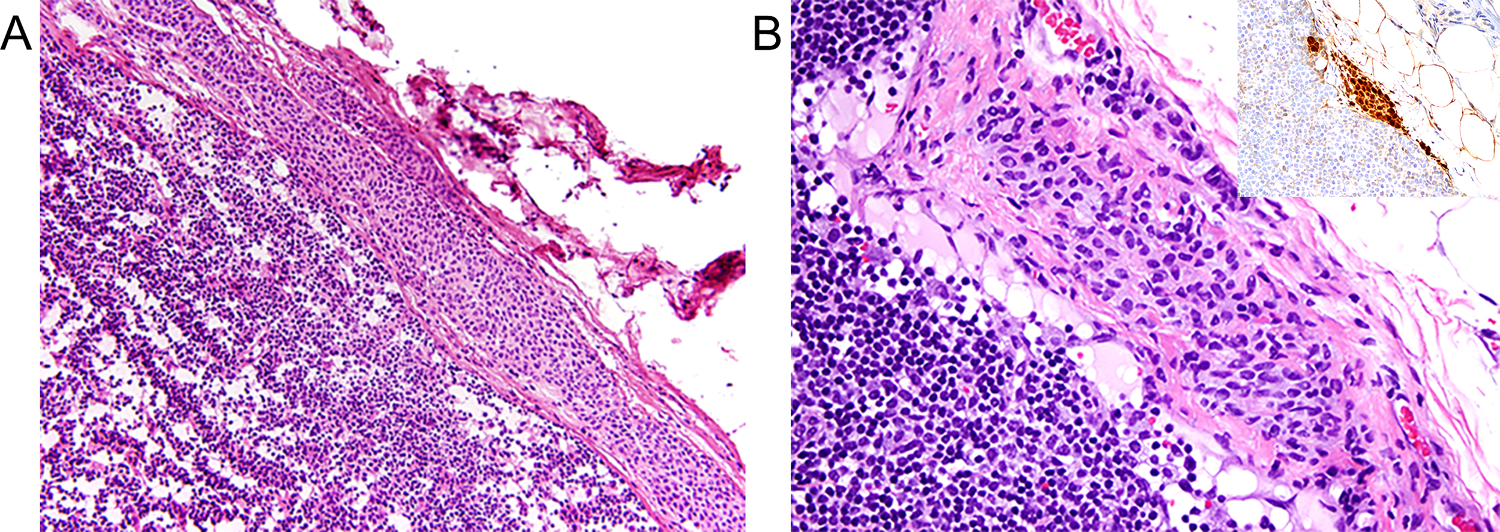

淋巴结病变

前哨淋巴结评估已成为乳腺浸润性癌的标准化方案。病理医师需要了解一些累及淋巴结、可能会过诊断为转移癌的罕见病种。具体来说主要有:良性的异位上皮包涵,作为髓外造血的一部分存在巨核细胞,痣细胞簇。除了与癌主体进行形态学比较外,加做必要的免疫组化也有助于这些情况下的鉴别。不过,需要注意的是,转移癌可能会与上述病变同时存在。

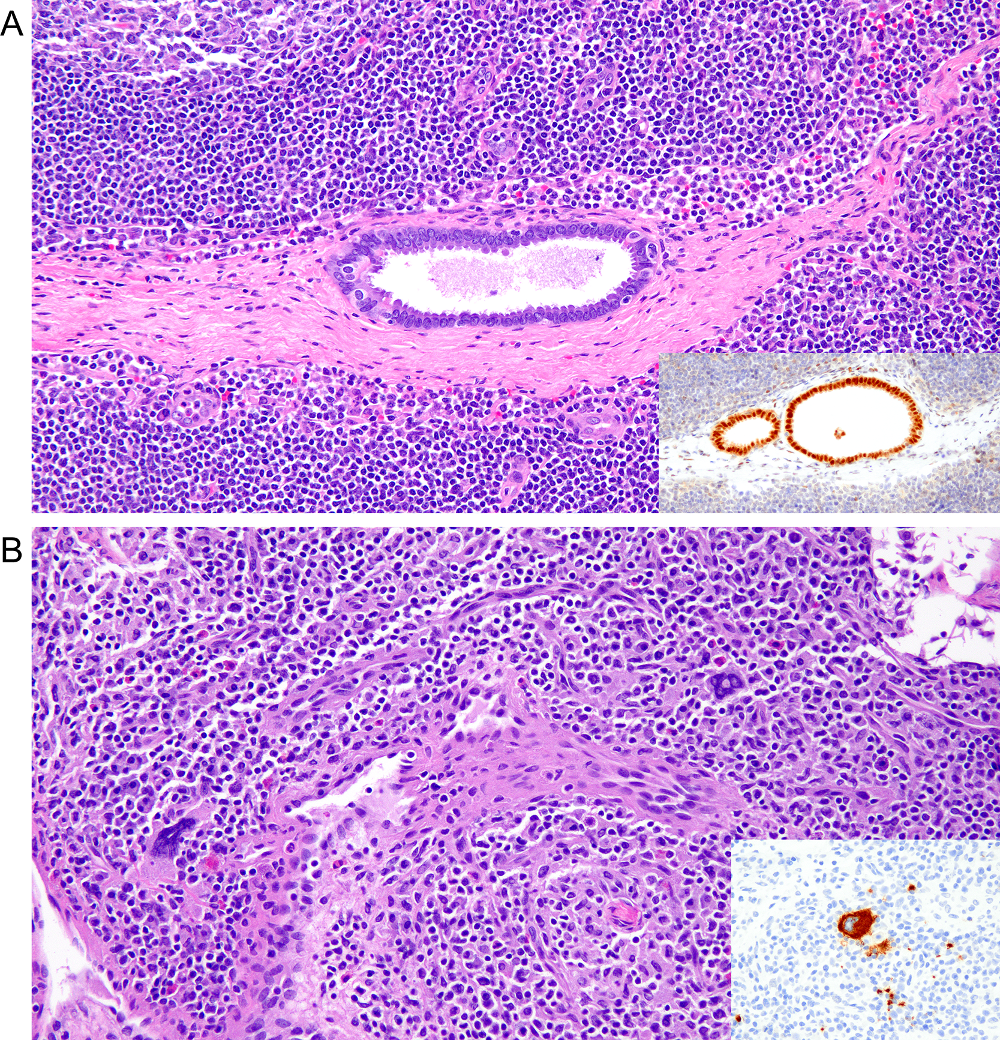

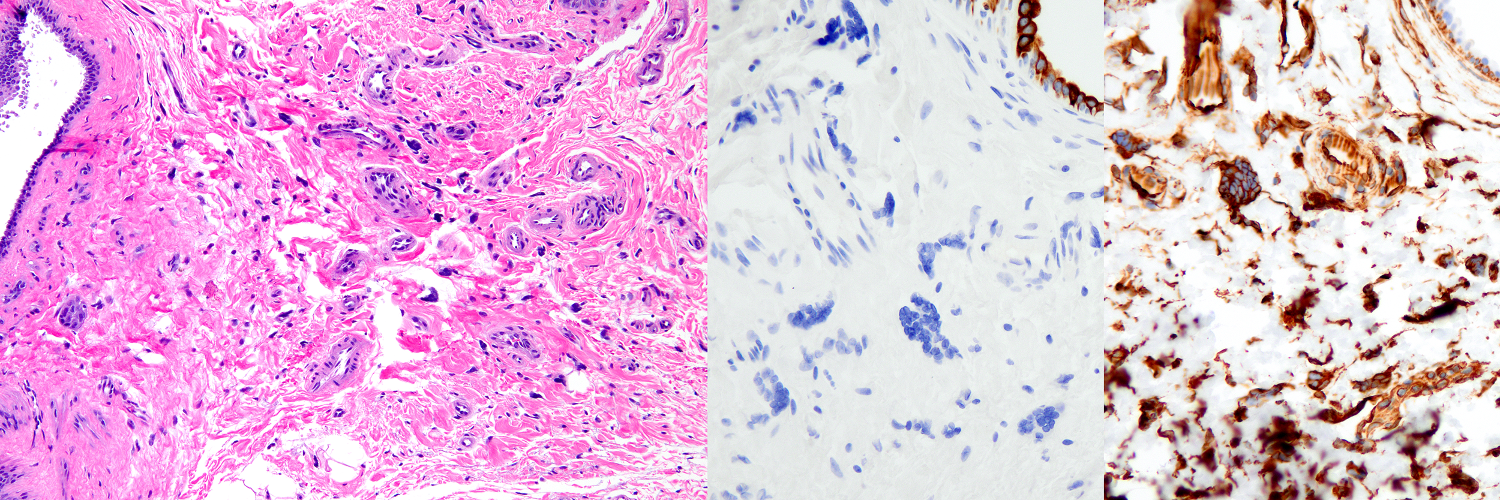

图15.(A)淋巴结内的苗勒源性包涵体,上皮为纤毛状、管状,免疫组化PAX8阳性可证实诊断。(B)淋巴结内的巨核细胞可与转移癌混淆,但免疫组化CD61阳性可证实诊断。

图15.(A)淋巴结内的苗勒源性包涵体,上皮为纤毛状、管状,免疫组化PAX8阳性可证实诊断。(B)淋巴结内的巨核细胞可与转移癌混淆,但免疫组化CD61阳性可证实诊断。

图16.本例患者为浸润性小叶癌,淋巴结内的良性痣细胞簇在冰冻切片时被误诊为了转移癌(A);常规切片中可见核内假包涵体及胞质淡染,免疫组化S100证实为黑素细胞来源(B)。

图16.本例患者为浸润性小叶癌,淋巴结内的良性痣细胞簇在冰冻切片时被误诊为了转移癌(A);常规切片中可见核内假包涵体及胞质淡染,免疫组化S100证实为黑素细胞来源(B)。

——全文完——

往期回顾:

翻来覆去学病理-乳腺癌诊断中的过诊断问题(一)

翻来覆去学病理-乳腺癌诊断中的过诊断问题(二)

共0条评论