[导读] 编译整理:强子

鼻腔鼻窦处球周皮细胞瘤

鼻腔鼻窦处球周皮细胞瘤(glomangiopericytoma,GPC)为鼻腔、鼻旁窦处相对罕见的肿瘤,具有周细胞(pericytic)分化或肌样(myoid)分化,1976年的最初报道中被称为“血管外皮瘤样鼻腔内肿瘤”。该肿瘤一般发生于年龄较大患者,女性稍多,临床一般表现为鼻腔内息肉样肿物,最常见为单侧,可累及相邻鼻旁窦。患者一般表现为鼻塞症状,偶有鼻出血。罕见情况下,患者可能以类似磷酸盐尿性间叶性肿瘤的方式出现肿瘤性骨软化症。该肿瘤相对惰性,因此其治疗方式主要是内镜下切除,但高达20%的病例可出现复发,尤其切除不完整者。存在骨受累或颅内受累、显著非典型、核分裂活性增强、坏死、肿瘤大小超过50mm,这些与侵袭性临床行为相关。文献中尚未见GPC出现转移性病变的报道。

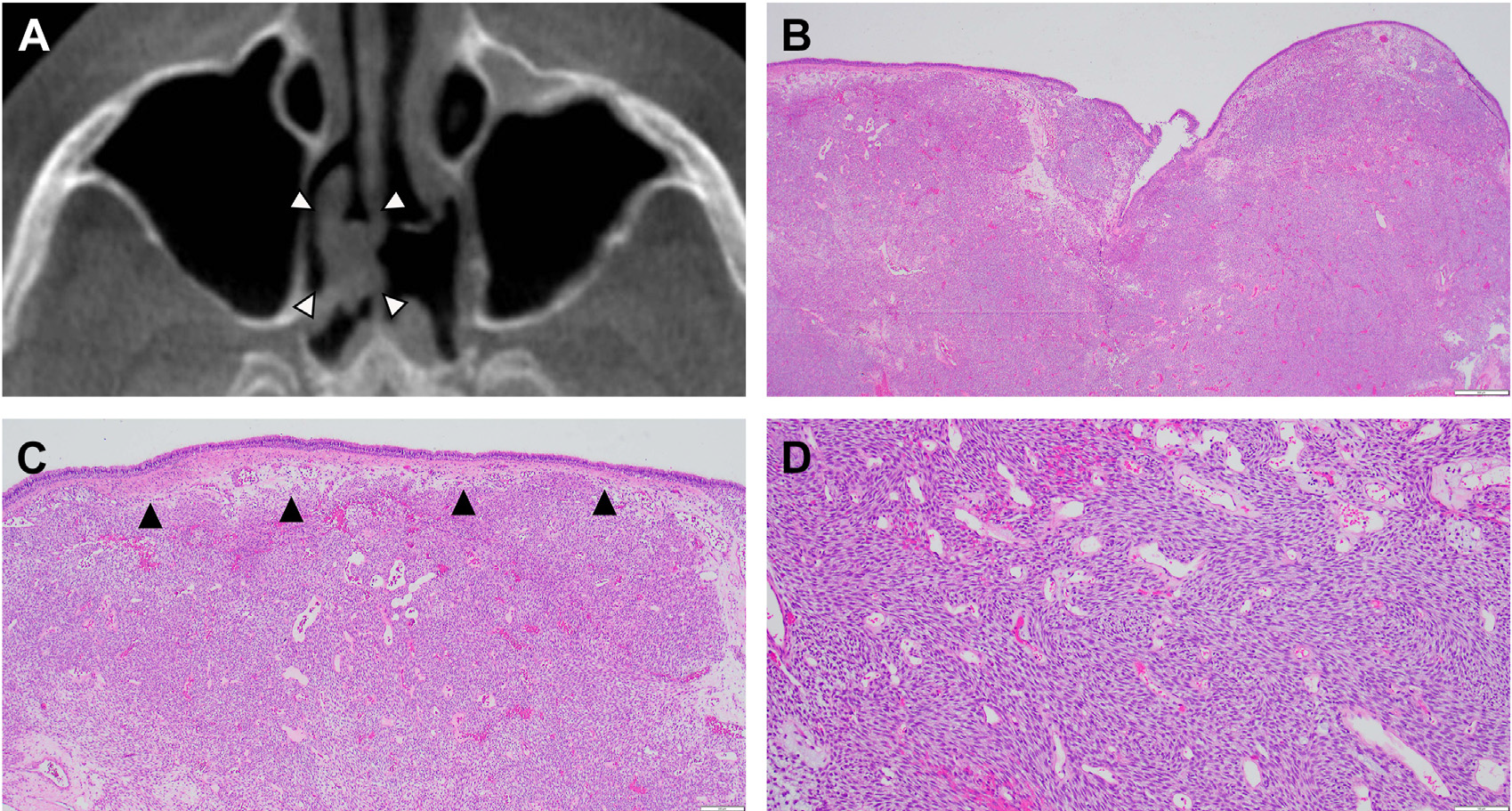

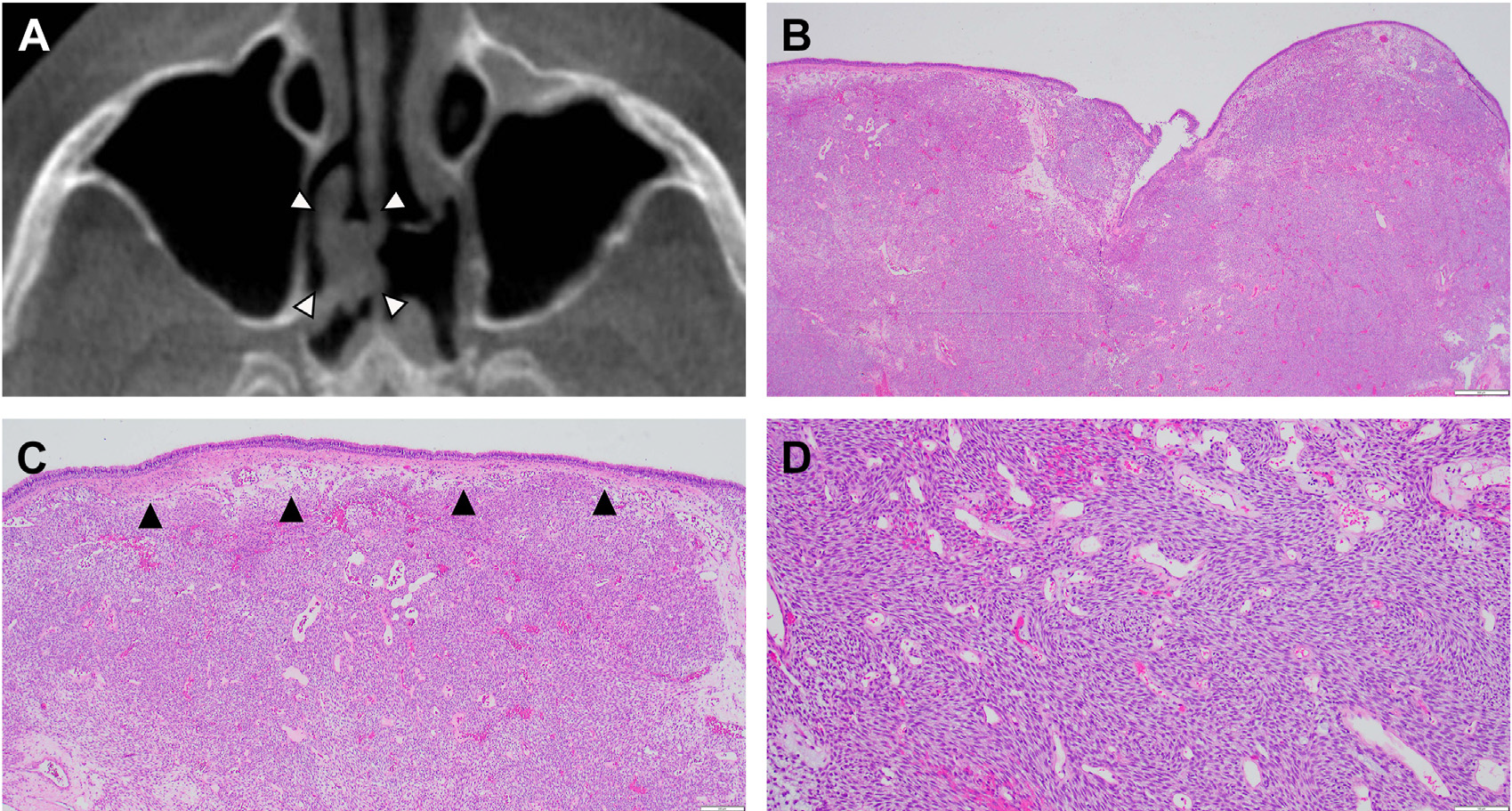

GPC在增强CT和MRI中均表现为异质性增强。该病变一般境界清楚、息肉状,在鼻腔及鼻窦的软组织内呈分叶状生长。除鼻窦处不透光外,筛板或其他临近骨结构的骨质受侵蚀也较为常见。由于这一病种血管极为丰富,因此T2加权相常见信号缺失和明显强化。

内镜下观察及术后标本大体观察,GPC一般为息肉状、牛肉红色至灰粉色,质软,水肿且质脆。组织学上,GPC的表现高度一致,具体为形态均一的富于细胞的增生,细胞为核圆形至卵圆形的梭形细胞,排列呈轮辐状、席纹状、短束状等表现。肿瘤一般呈息肉状、多结节状、膨胀结构。多灶存在上皮下无肿瘤的间质、将病变与上方上皮分隔开,某种程度上类似某些皮下肿瘤中所见的境界带样模式(grenz zone-like pattern)。病变中可见大量以玻璃样变为特征的鹿角状血管(即血管外皮瘤样)。瘤细胞排列呈合体状,胞质相对少,轻度嗜酸性至嗜双色性,偶见透明表现。细胞核非常均一,轻度深染,细胞核圆形至卵圆形。罕见核分裂。局灶有出血,偶见肥大细胞,常见嗜酸性粒细胞。

图8.球周皮细胞瘤的影像学、组织形态学特征:白色箭头示影像学表现为鼻腔内的息肉状肿物,黑色箭头示境界带,血管有显著玻璃样变。

图8.球周皮细胞瘤的影像学、组织形态学特征:白色箭头示影像学表现为鼻腔内的息肉状肿物,黑色箭头示境界带,血管有显著玻璃样变。

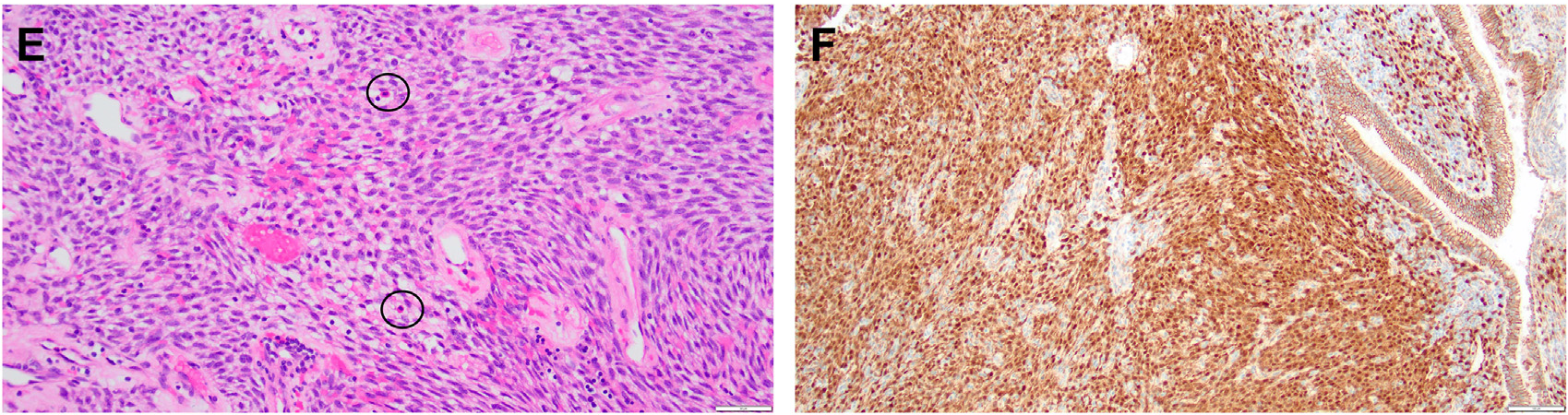

文献中也有伴显著细胞学非典型、核分裂活性增加、有坏死的GPC罕见病例报道,这些都与临床更具侵袭性相关。免疫组化方面,GPC一般表达SMA和HHF-35,而desmin一般阴性。上皮性标记、黑素细胞标记、神经嵴标记、血管标记均为影响。大部分病例中,存在特征性的β-catenin细胞核阳性,反应了该病种常见CTNNB改变的遗传学特点。GPC中还可见到Wnt信号通路中CTNNB1下游的某些基因产物表达,如LEF1、cyclin D1。孤立性纤维性肿瘤的相关标记物(即CD34和STAT6)在GPC总是阴性。

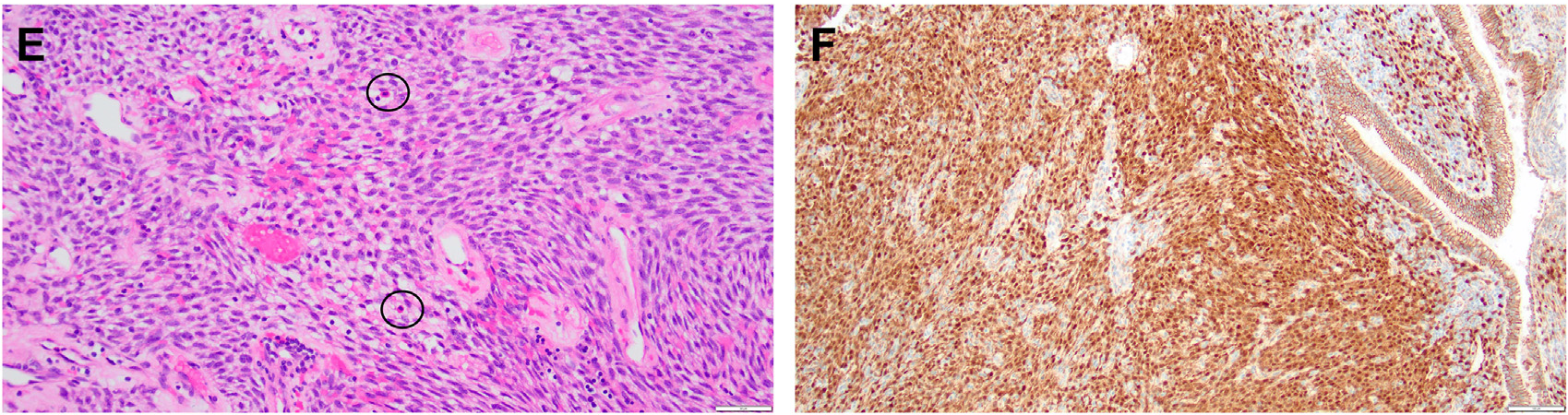

图9.球周皮细胞瘤,形态学可见显著玻璃样变的血管,且有嗜酸性粒细胞(黑色圆圈所示);免疫组化β-catenin在细胞核呈弥漫、强阳性着色,上皮成分可作为正常内对照。

图9.球周皮细胞瘤,形态学可见显著玻璃样变的血管,且有嗜酸性粒细胞(黑色圆圈所示);免疫组化β-catenin在细胞核呈弥漫、强阳性着色,上皮成分可作为正常内对照。

GPC需鉴别其他形态温和表现的血管周病变,如肌周细胞瘤、肌纤维瘤、甚至可能需要鉴别血管平滑肌瘤;不过,这些病变都不会有GPC的典型组织学表现、或免疫组化中β-catenin细胞核阳性表现。极少见的情况下可能需要鉴别血管球瘤,但后者细胞分界清晰、加之不表达β-catenin,可以做出区分。尽管GPC以往呈被称为“血管外皮瘤”,且也可有鹿角状血管,但孤立性纤维性肿瘤一般会有更加显著的胶原性至黏液样间质,且其免疫表型不同。

多项研究表明,绝大部分GPC病变中都有CTNNB1基因3号外显子的错义突变、导致蛋白酶体降解功能异常而出现β-catenin在细胞核的蓄积。SFT特征性的融合(即NAB2::STAT6)、血管球瘤特征性的融合(即MIR143::NOTCH)在GPC中并未检出。

小结

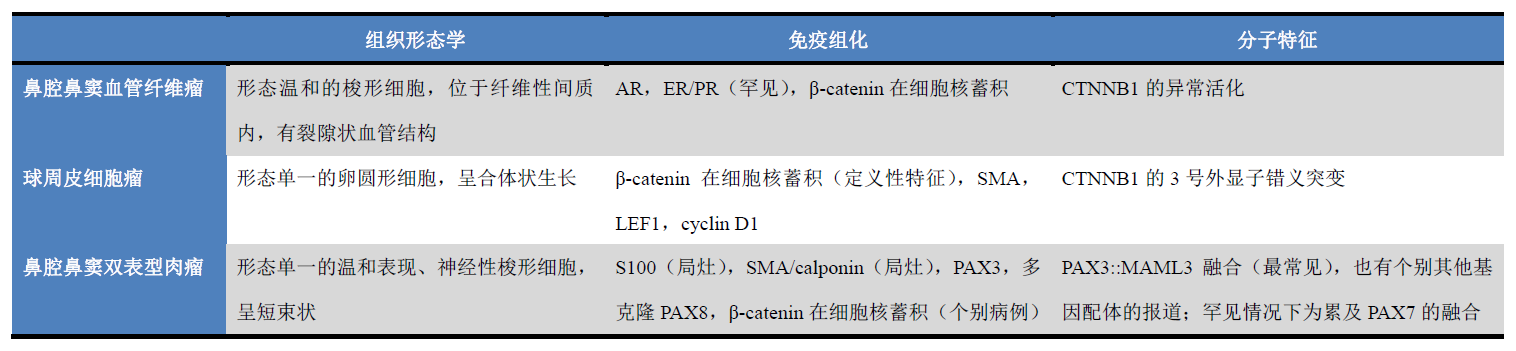

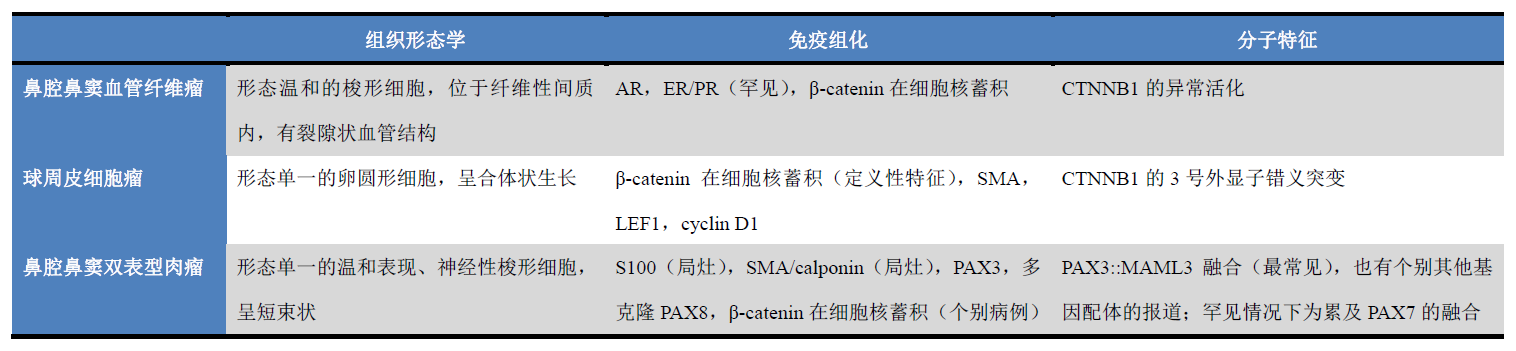

如引言所述,发生于鼻腔/鼻旁窦的三种独特梭形细胞肿瘤具体包括鼻腔鼻窦血管纤维瘤、球周皮细胞瘤、鼻腔鼻窦双表型肉瘤。临床上,这类病变一般表现为梗阻性症状。影像学上则可查见息肉样或实性肿物,充满鼻腔和/或鼻旁窦,且可能侵入骨组织,尤其鼻窦血管纤维瘤、鼻腔鼻窦双表型肉瘤。

虽然这三种梭形细胞病变在组织形态学、免疫组化方面各有不同,但其共同点却在于都可存在导致β-catenin积聚于细胞核的分子通路,这也是本文将它们放在一起学习的重要原因之一。此外,还有一种可发生于这一部位的间叶性梭形细胞肿瘤是横纹肌肉瘤,但这一病种将在系列文章的其他部分进行学习。

表1.鼻腔鼻窦处独有的散在梭形细胞肿瘤临床病理学特征概述

——全文完——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦处独有的梭形细胞肿瘤(一)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦处独有的梭形细胞肿瘤(二)

共0条评论