[导读] 编译整理:强子

诊断中的注意事项

DEK::AFF2融合的癌诊断中,证实存在该特异性分子特征无疑是重中之重。目前已有诸多不同分子层面的证实性检测方法,具体如:针对DNA的全基因组测序、FISH;针对RNA的全转录组测序、靶向RNA的二代测序Panel、RT-PCR;针对蛋白的AFF2-C末端抗体免疫组化。

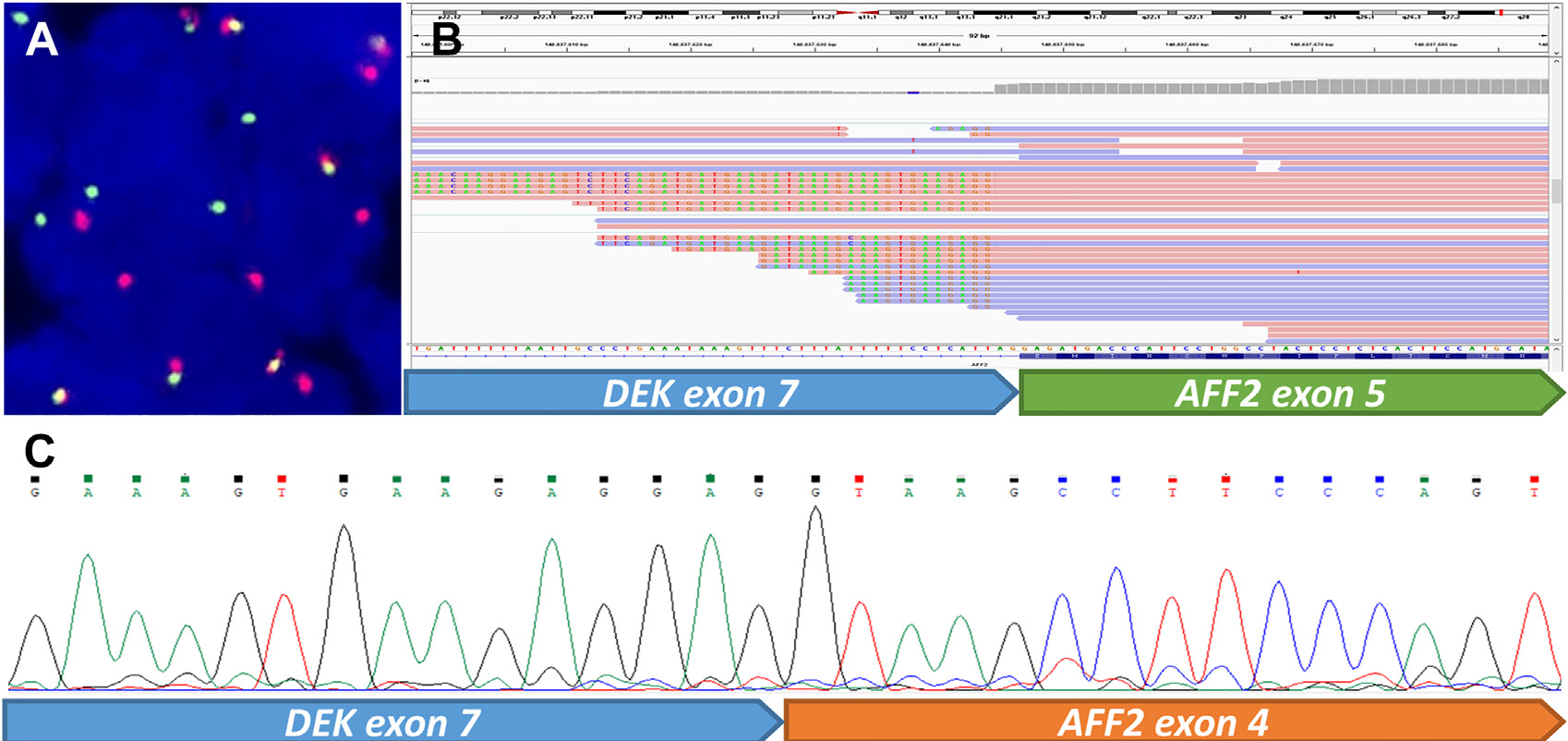

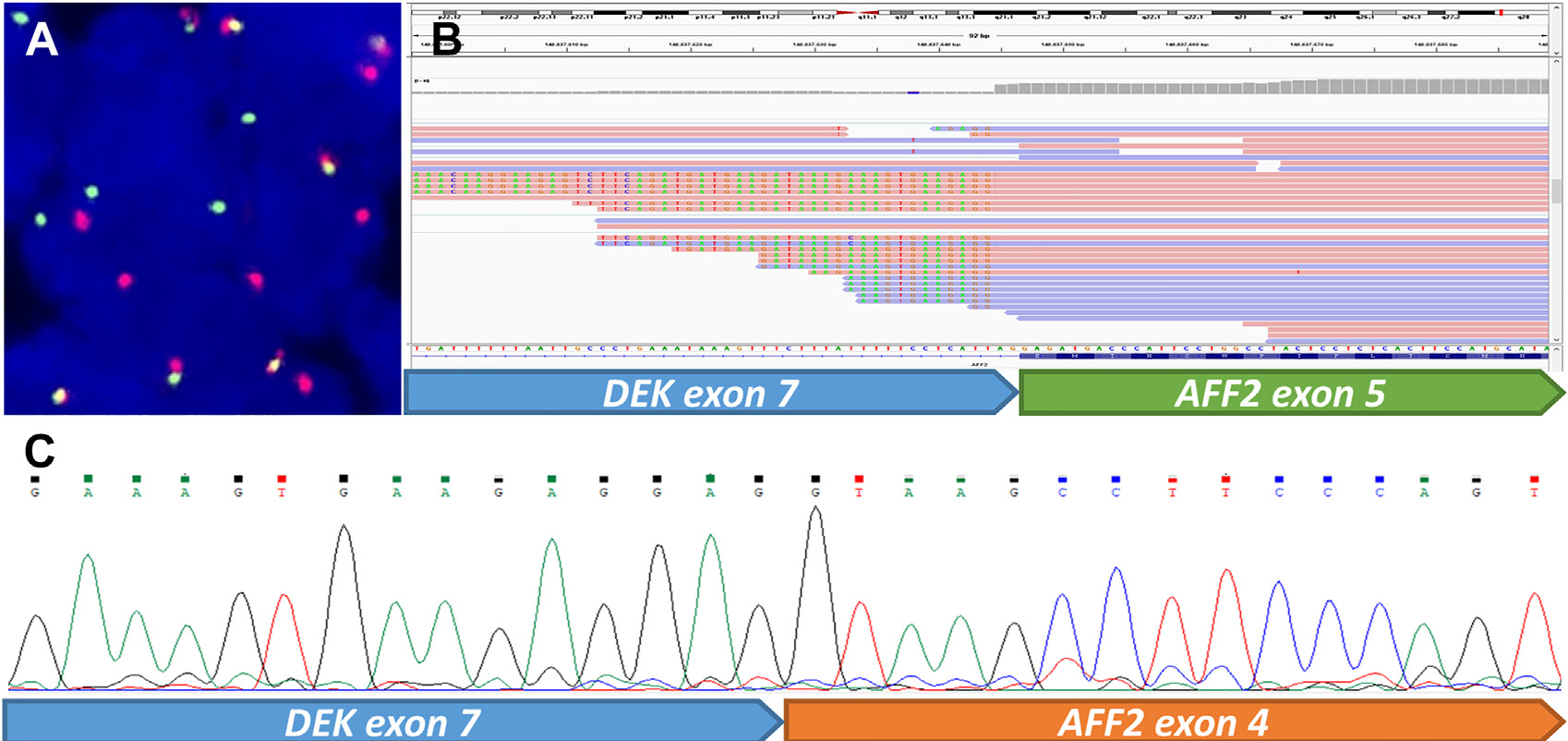

第一次做出DEK::AFF2融合癌的诊断,就是对肿瘤DNA的全基因组测序,且同时发现该肿瘤的突变负荷低(0.47个突变/百万碱基,12个基因中有14个单核苷酸变异)。该研究中的FISH检测用的是双融合探针来证实DEK::AFF2融合。也有些研究用的是DEK断裂探针来确定形态学和免疫表型符合的病例中存在DEK的重排。这些研究中,计数50个非重叠肿瘤细胞,20%以上的细胞核出现断裂信号即视为DEK重排阳性。

全转录组测序也可确定DEK::AFF2融合。类似的,针对507个已知融合基因的商用panel靶向RNA二代测序,已经能够在颅底和鼻腔鼻窦处非角化性鳞状细胞癌中鉴定出DEK::AFF2融合基因。需要注意的是,大部分商用二代测序panel设计的时候针对的是检出急性髓系白血病中的DEK::NUP214融合,所以涵盖的是DEK的2号或3号外显子、或者涵盖的是配体基因NUP214,因此可能无法用于DEK::AFF2融合癌的诊断,因为后者断裂的是DEK的7号外显子。

基于既往DNA和RNA测序所知的融合变异,目前已开发出能够通过RT-PCR检测DEK::AFF2融合转录的特异性引物。最近,通过连接依赖性(ligation-dependent)RT-PCR和经过验证的定制化基因特异性探针而新开发的多重(multiplex)二代测序已成功的检出了9例DEK::AFF2融合的癌而未特异关注其临床病理特征。

图9.DEK::AFF2融合的癌证实性检测:(A)DEK断裂探针FISH检测,红色和绿色信号分离,提示结果为阳性;(B)RNA测序数据,确定有DEK的7号外显子与AFF2的5号外显子融合;(C)RT-PCR及直接测序,确定有DEK的7号外显子与AFF2的4号外显子融合。

图9.DEK::AFF2融合的癌证实性检测:(A)DEK断裂探针FISH检测,红色和绿色信号分离,提示结果为阳性;(B)RNA测序数据,确定有DEK的7号外显子与AFF2的5号外显子融合;(C)RT-PCR及直接测序,确定有DEK的7号外显子与AFF2的4号外显子融合。

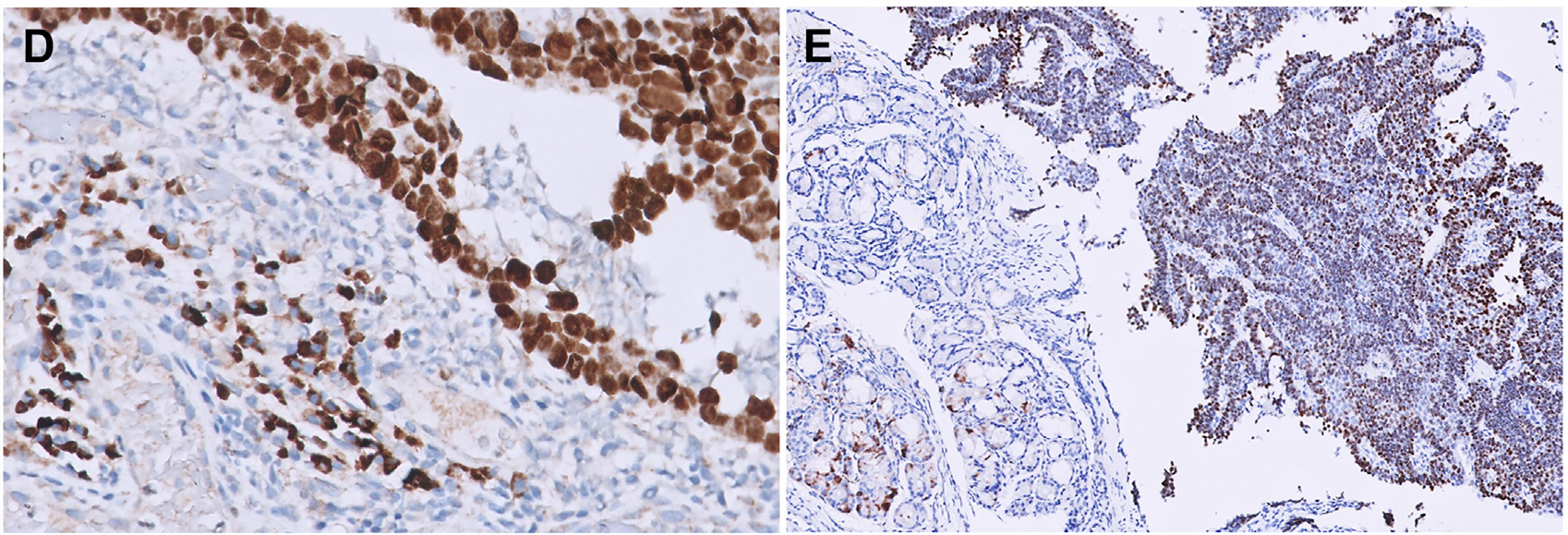

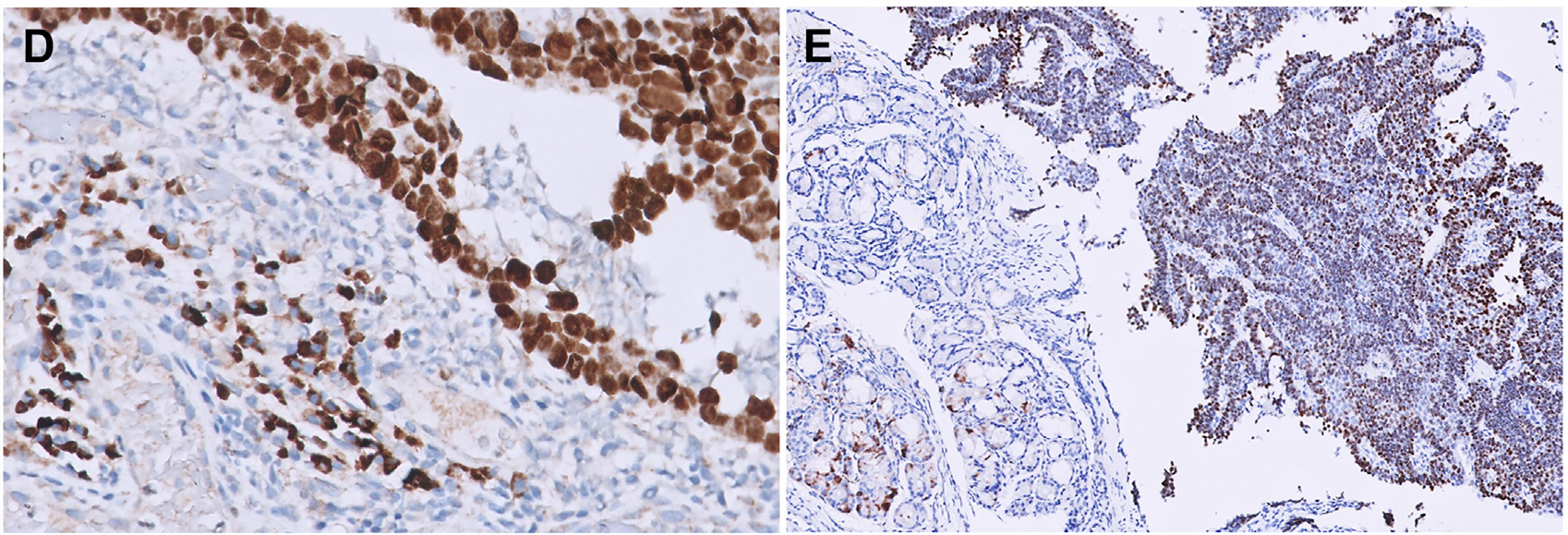

根据融合阳性肿瘤中AFF2的表达不同,Kuo等人开发了针对肿瘤组织内AFF2蛋白C末端肽的免疫组化检测方案。目前已证实,AFF2免疫组化是DEK::AFF2融合的可靠替代标记,其敏感性、特异性以及阳性预测值、阴性预测值都很高。DEK::AFF2融合的癌在AFF2免疫组化检测中表现为至少30%的肿瘤细胞呈中至强阳性细胞核着色;浆细胞和涎腺浆液性腺泡细胞有胞质强阳性着色,可用作内对照。

此外,嵌合体蛋白似乎对组织处理过程较为耐受,比如曾有一例形态学符合、但因为组织处理过程中用酸性试剂进行了脱钙而未能证实的病例免疫组化AFF2结果阳性。后续又有人在11例FISH和/或RNA测序结果阳性的病例中证实有至少50%的瘤细胞核阳性表达AFF2;1例未能达到FISH和RNA测序质控要求的病例也有免疫组化AFF2的阳性表达,这些都支持在核酸质量不佳的情况下进行免疫组化检测。

文献中已有两例FISH检测影响、但AFF2免疫组化出现非特异性胞质颗粒状着色的病例报道。最近有研究发现,少见情况下AFF2免疫组化可出现不超过10%的细胞有非特异性的、弱至中等强度的细胞核和胞质着色,这说明还需严格的检测验证以及解读标准的验证。

图10.(左)DEK::AFF2融合的癌中,AFF2免疫组化在肿瘤细胞呈细胞核强阳性着色,正常浆细胞为胞质强阳性着色,可作为阳性内对照;(右)本例AFF2免疫组化为细胞核弥漫阳性,但着色程度不一;正常涎腺的浆液性腺泡中散在胞质着色,可作为阳性内对照。

图10.(左)DEK::AFF2融合的癌中,AFF2免疫组化在肿瘤细胞呈细胞核强阳性着色,正常浆细胞为胞质强阳性着色,可作为阳性内对照;(右)本例AFF2免疫组化为细胞核弥漫阳性,但着色程度不一;正常涎腺的浆液性腺泡中散在胞质着色,可作为阳性内对照。

鉴别诊断

前述文章对DEK::AFF2融合癌的形态学特征做了介绍,不同组织学表现的情况下,鉴别诊断的考虑也有所不同,此时需要应用的辅助检查方案及相应指标也有差异,具体请参阅表1。

表1.DEK::AFF2融合的癌不同形态学表现时鉴别诊断及辅助检查

治疗及预后

文献中有随访数据的27例DEK::AFF2融合的癌中,随访时间1个月至18年不等,中位数为18个月。其中55.5%(15/27)的患者有一次或多次的局部复发,29.6%(8/27)的患者有远处转移。文献中报道的淋巴结转移率最高为33%,最低为17.6%;远处转移率最高为38%,最低为5.9%;肿瘤相关死亡率最高为25%,最低为5.9%。造成这一差距的原因可能是某些研究中有随访数据的病例较少,以及病例选择方法存在差异;比如某些研究中仅回顾诊断为鳞状细胞癌者,而有些研究则纳入了相当多数量的“鼻腔鼻窦乳头状瘤”。由于很多病例最初诊断为良性乳头状瘤,因此尚不清楚局部复发率高是因为最初的治疗不充分所致、还是该肿瘤的固有性质所致。

文献中报道的治疗方案包括仅手术、手术加其他治疗(比如放疗、化疗、免疫治疗)、仅非手术治疗。肿瘤无法切除而未做手术的病例中,1例有淋巴结转移、1例有肺部转移、1例淋巴结和肺部均有转移。有3例患者因远处转移而做了免疫治疗,效果极好。有一例的脑部转移灶和颈部淋巴结转移灶治疗效果极好,但后续出现了复发且在29个月的时候死于该病。也有肺转移但治疗无效的病例。因此DEK::AFF2融合的癌免疫治疗效果还需进一步研究。

——全文完——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦及颅底DEK::AFF2融合的癌(一)

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学--鼻腔鼻窦及颅底DEK::AFF2融合的癌(二)

共0条评论