[导读] 编译整理:强子

缺血性骨坏死

缺血性骨坏死也称为无菌性坏死,可发生于任何骨,创伤病史可有可无,但对于髋部的缺血性骨坏死来说,其病理定义是无髋关节脱位或骨折、以及无感染情况下的软骨下骨坏死。虽然缺血性骨坏死也可发生于其他骨,如肱骨近端、股骨远端,但最常见为股骨头。美国的股骨头缺血性骨坏死每年新发病例一万至两万例,患者年龄一般20-40岁。该病相关的危险因素有创伤、长期激素应用、自身免疫性疾病(尤其系统性红斑狼疮)、减压病、辐射、酗酒、器官移植(尤其肾移植)。镰状细胞性贫血、白血病、贮积性疾病(如戈谢病)。导致血供受损及显著缺血的确切机制还不清楚。

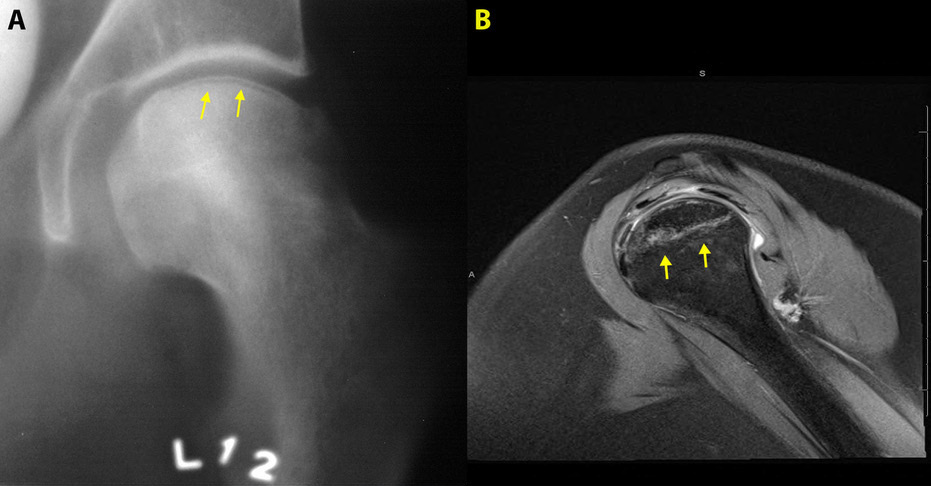

X线平片一般在病变进展显著、非手术干预措施不太可能发挥作用的时候才有相关改变。蛙式位(frog leg lateral view)可有典型的新月征,提示软骨下结构塌陷。这一检查可以诊断出股骨头缺血性坏死,但如果临床没有考虑到这一可能,一般不会这样做检查,因此会漏掉这一特征性表现。磁共振应该是缺血性骨坏死最敏感的检查手段,尤其早期;但其特异性取决于坏死的范围以及病变的时程。缺血性骨组织周围围绕有T1加权相和T2加权相的低信号密度条带,内侧还有一条高信号密度的条带(推测是反应性分界),这样的双线征(double-line sign)一般很明显。进展期的时候,坏死骨的信号密度类似液体,也会出现其他继发性特征,如股骨头塌陷、关节积液、软骨缺失。

图7.(左)左侧髋关节蛙式位X线片,可见典型的新月征(软骨下骨折/分离);(右)右侧肱骨MRI的T加权相,肱骨头上方部分区域有一匐行性高信号和低信号。肱骨头有塌陷,且进一步进展为软骨的分层。

图7.(左)左侧髋关节蛙式位X线片,可见典型的新月征(软骨下骨折/分离);(右)右侧肱骨MRI的T加权相,肱骨头上方部分区域有一匐行性高信号和低信号。肱骨头有塌陷,且进一步进展为软骨的分层。

不过,对于缺血性骨坏死来说,临床和影像学都不完全特异,且髋关节置换的患者术前大部分都只有X线平片,一般也并没有蛙式位。根据克利夫兰医学中心和纽约特种外科医院的大规模研究,所有可疑为退行性关节病/骨关节炎的病例中,有2.9-4%的患者最终病理检查有原发性缺血性骨坏死。这类患者大部分、但并非全部为年龄较大者,且无缺血性骨坏死的明确危险因素(因此为特发性);相反,临床可疑为缺血性骨坏死的患者中,16-19%最终未见骨坏死证据、反而是进展期的退行性关节病/骨关节炎。

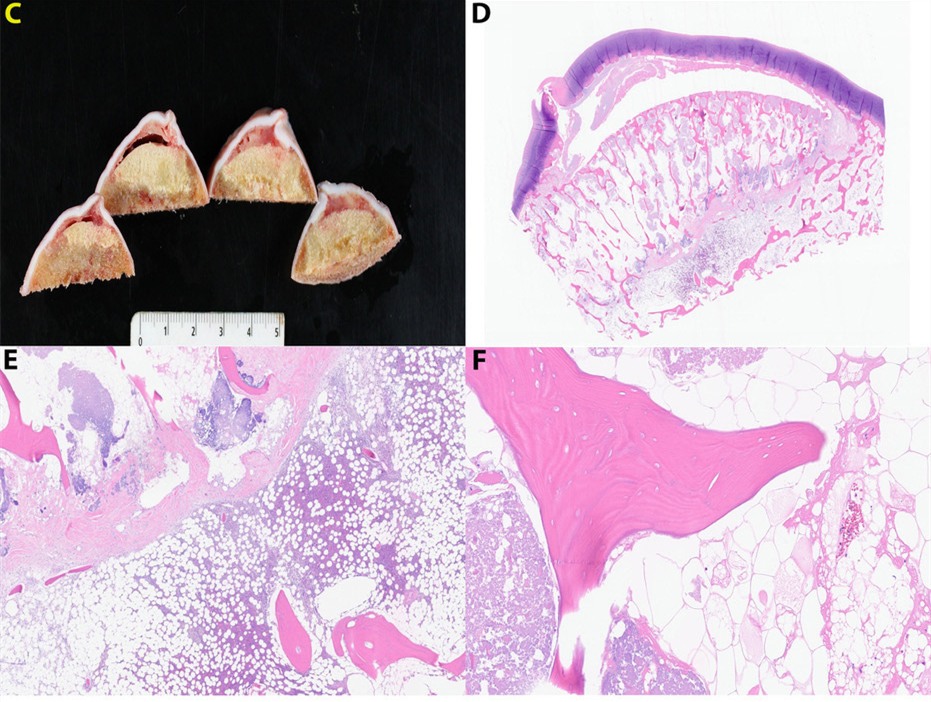

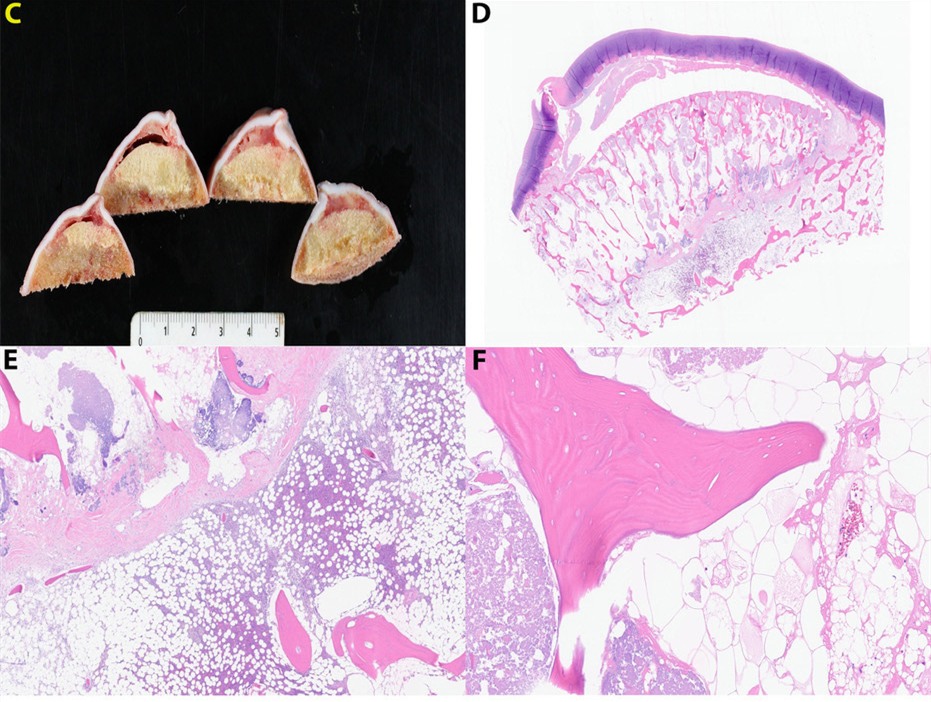

典型缺血性骨坏死病例中,大体可见关节面的抬起或与下方骨组织的分离(软骨下骨折),下方有楔形的浅黄色区域,周围有一圈充血区。组织学上,表面可见被覆软骨(因为可以从滑液中获取营养),但有时脱落;常见附有小片的坏死骨(具体取决于动脉血供是否充分)。小梁间的骨髓和脂肪坏死表现最为显著,骨小梁仍可有散在的成骨细胞。周边可见不同程度的修复和纤维化。重要的是,大体所见的坏死区会超出软骨下骨折范围、累及小梁骨和完整关节软骨下发的骨髓,这是缺血性骨坏死和伴继发性骨坏死的退行性关节病/骨关节炎鉴别的重要特征。

图8.缺血性骨坏死。(左上)大体所见,关节面已破裂,下方有楔形的瓷白色坏死区;(右上)低倍镜下,可见关节软骨脱落,有少量相连的骨组织,并有大片坏死区域。坏死区超出了完整关节软骨范围,这是和伴继发性骨坏死的退行性关节病/骨关节炎鉴别的重要特征。(左下)伴早期修复性改变的坏死区(左上)与非坏死区(右下)交界处;(右下)缺血性骨坏死的高倍镜,图示坏死的骨髓(坏死的脂肪细胞)和伴陷窝的骨组织。

图8.缺血性骨坏死。(左上)大体所见,关节面已破裂,下方有楔形的瓷白色坏死区;(右上)低倍镜下,可见关节软骨脱落,有少量相连的骨组织,并有大片坏死区域。坏死区超出了完整关节软骨范围,这是和伴继发性骨坏死的退行性关节病/骨关节炎鉴别的重要特征。(左下)伴早期修复性改变的坏死区(左上)与非坏死区(右下)交界处;(右下)缺血性骨坏死的高倍镜,图示坏死的骨髓(坏死的脂肪细胞)和伴陷窝的骨组织。

软骨下机能不全性骨折

伴继发性骨坏死的退行性关节病/骨关节炎、缺血性骨坏死这两个病种的一个重要鉴别诊断就是软骨下机能不全性骨折。这一概念是1996年才引入的,用于关节软骨下方弹性阻力不足导致的小骨折/微骨折。其典型临床背景为骨质疏松的老年女性,但也可发生于较年轻的成人,尤其活动多的男性和肥胖男性;其他危险因素还有肾移植、系统性红斑狼疮。

与退行性关节病/骨关节炎、缺血性骨坏死不同,软骨下机能不全性骨折一般为急性发作的疼痛,大多是轻微伤所致,如扭伤或负重长行。最初的X线平片正常,一般如果临床考虑该病则选择MRI做诊断。典型MRI表现有弥漫水肿、对应骨折线的带状低信号密度。术前的早期诊断,可保留原有关节并保守治疗。

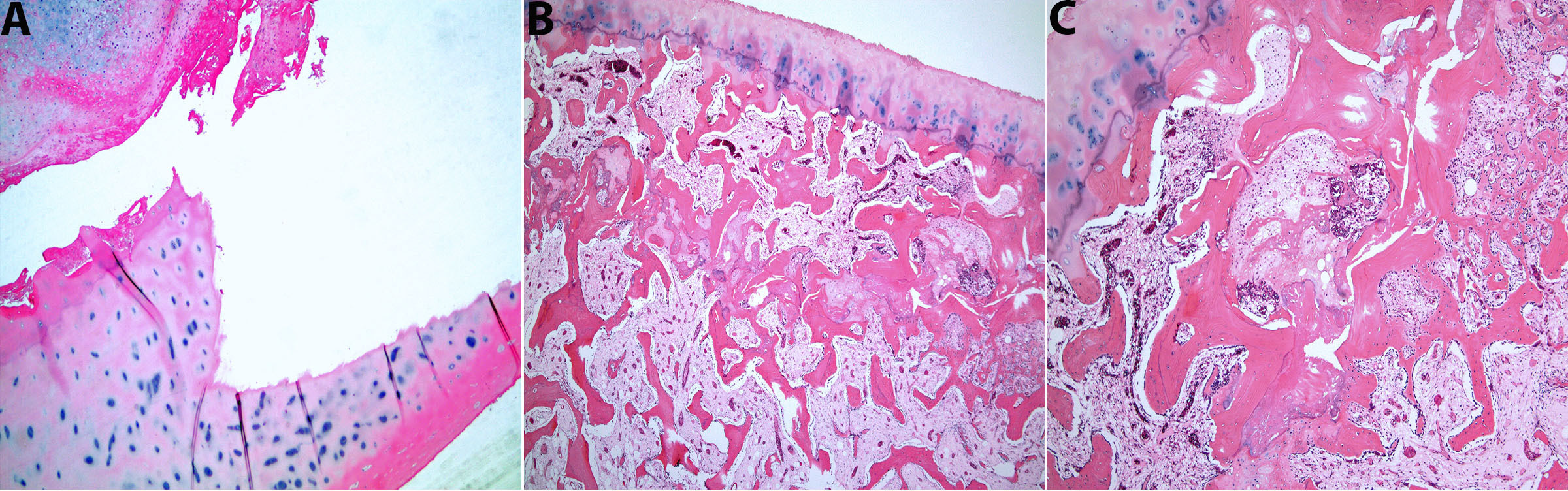

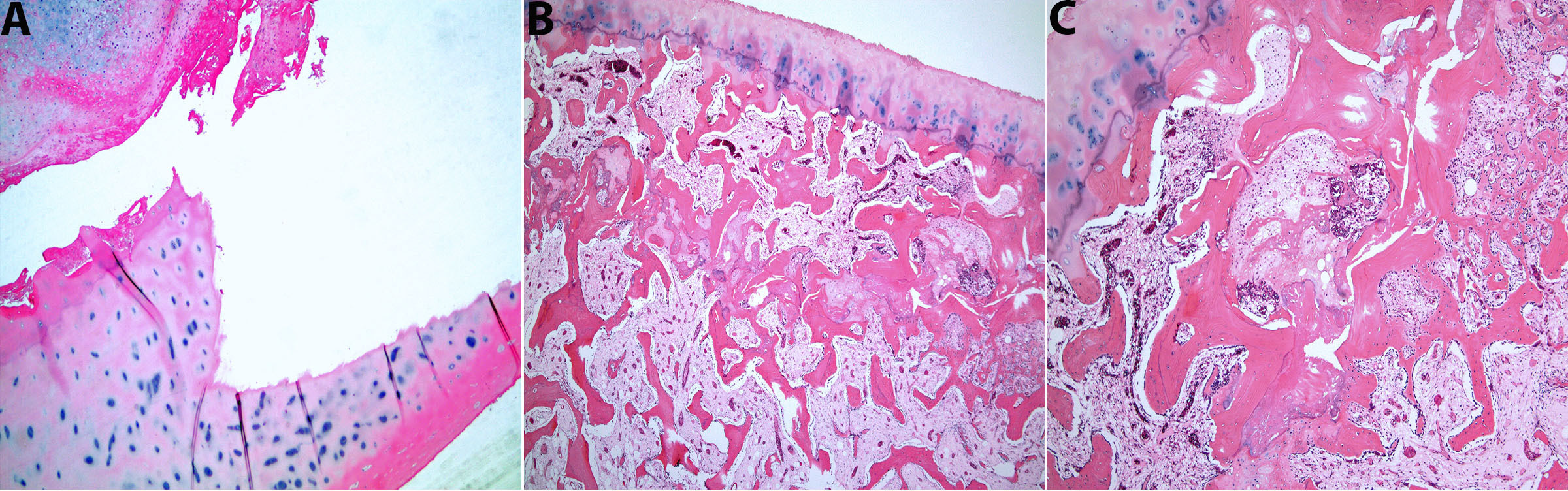

软骨下机能不全性骨折大体除极为局灶的软骨下充血外,一般无明显改变。组织学可见表浅的关节软骨骨折,局灶的“镜下可见”坏死,后者局限于骨折部位和表浅的黏膜下骨,有时伴修复和骨折骨痂。如此小的镜下可见骨折区,不要和原发缺血性骨坏死(一般较大,且大体显著)、伴继发性骨坏死的退行性关节病/骨关节炎混淆。

图9.软骨下机能不全性骨折。(A)表面软骨的微骨折;(B、C)下方骨组织和骨髓的低倍及高倍观,可见软骨下区有线性表现的镜下坏死和修复性改变/骨折骨痂。

图9.软骨下机能不全性骨折。(A)表面软骨的微骨折;(B、C)下方骨组织和骨髓的低倍及高倍观,可见软骨下区有线性表现的镜下坏死和修复性改变/骨折骨痂。

——未完待续——

往期回顾:

病理医师强基础-非肿瘤性骨病理(一)

病理医师强基础-非肿瘤性骨病理(二)

共0条评论