[导读] 编译整理:强子

免疫介导所致

结节病

结节病是一种导致身体多部位非坏死性肉芽肿的多器官炎症性病变,最常见受累部位是肺部。结节病的年发生率具有显著地域差异,从每十万人每年1例至15例不等。东亚国家的发生率最低,北美和澳大利亚的发送数量较高,最高者为斯堪的纳维亚地区。黑人和女性更多见发生结节病。该病的具体原因还不清楚,有些患者具有遗传易感因素,也有些与呼吸道病原体相关抗原或环境因素所致的免疫功能异常有关。

结节病的临床表现多样,肺部常是表现最为显著的器官,具体可为长期干咳、呼吸困难、胸痛等。结节病患者约1/3会出现皮肤病变,具体如红肿结节、斑丘疹样结节、斑块。冻疮样狼疮(lupus pernio)是结节病相关的皮肤表现之一,具体为头颈部的红色至蓝色斑块和结节,最显著部位为面颊、鼻部、耳朵。其他特征还有眼部结节病、心脏病变、关节疼痛、肝脾肿大等。

结节病累及口腔的情况少见,但口腔病变可以是结节病的首发症状,有时候会出现在系统性病变前数年,还有些可以与其他系统性病变同时发生。结节病可累及口腔的不同位置,出现牙槽骨坏死、牙齿缺失、黏膜溃疡、牙龈肿胀、唇部斑块或结节等。结节病也可累及涎腺,表现为伴口干的腮腺肿大。Heerfordt综合征则是结节病累及腺体时的罕见表现,其特点为系统性结节病、伴(一般为双侧的)腮腺炎、面神经麻痹、葡萄膜炎。

结节病的诊断要结合多个因素:临床及影像学的异常,组织学上的非坏死性肉芽肿,排除其他具有类似临床特征的系统性病变。口腔或涎腺活检可以提供有价值的帮助,因为可以查见上皮样组织细胞簇形成的肉芽肿,其中也可能会有多核巨细胞。结节病中可有血管紧张素转换酶水平的升高,但这一指标既不特异、也不敏感。此外,胸部X线片上肺门淋巴结肿大也有提示意义。

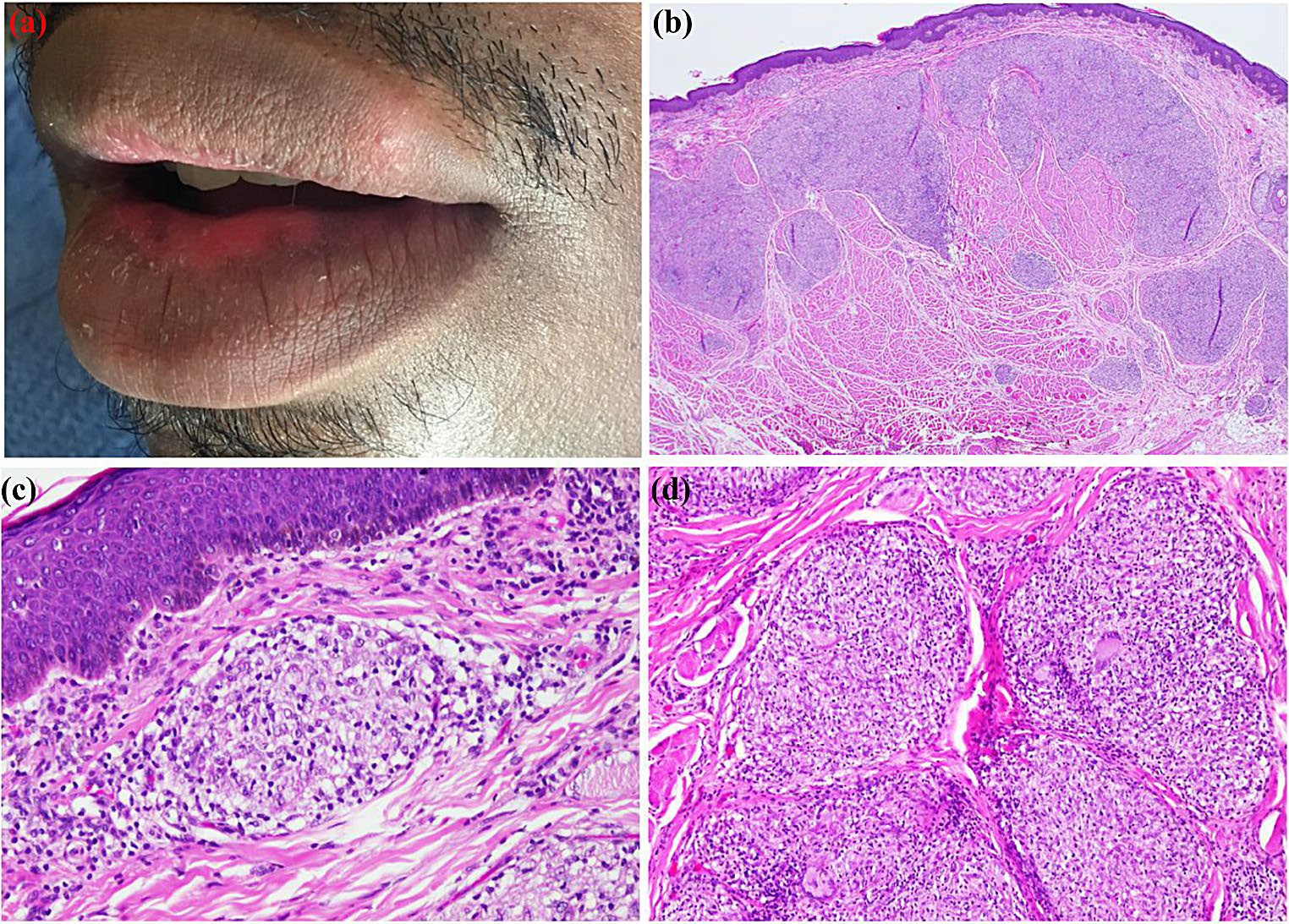

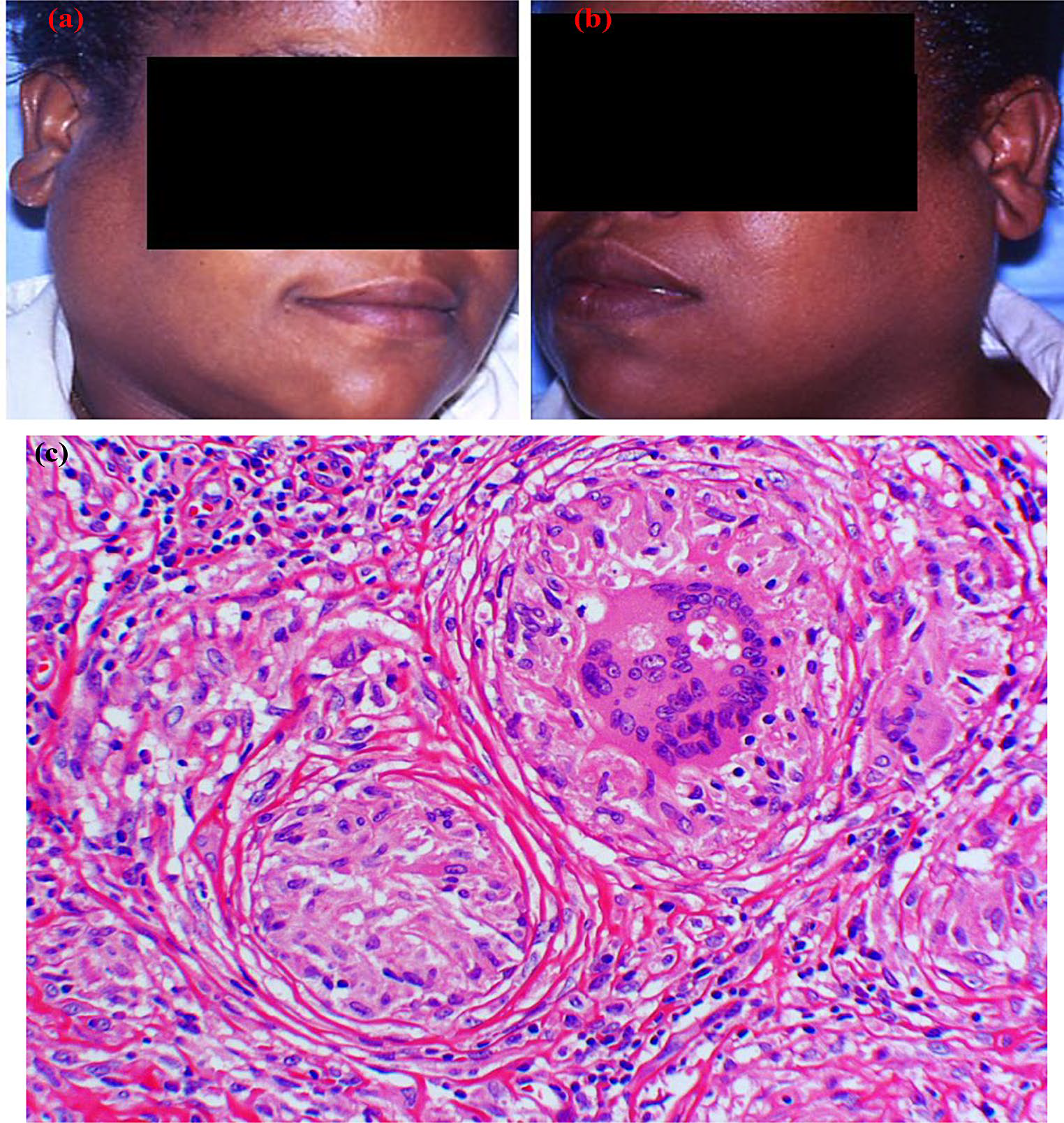

图6.本例患者为30岁男性,因上唇及颜面部皮肤斑块就诊;上唇部病变活检,为非坏死性肉芽肿,该例患者后来确诊为结节病。

图6.本例患者为30岁男性,因上唇及颜面部皮肤斑块就诊;上唇部病变活检,为非坏死性肉芽肿,该例患者后来确诊为结节病。

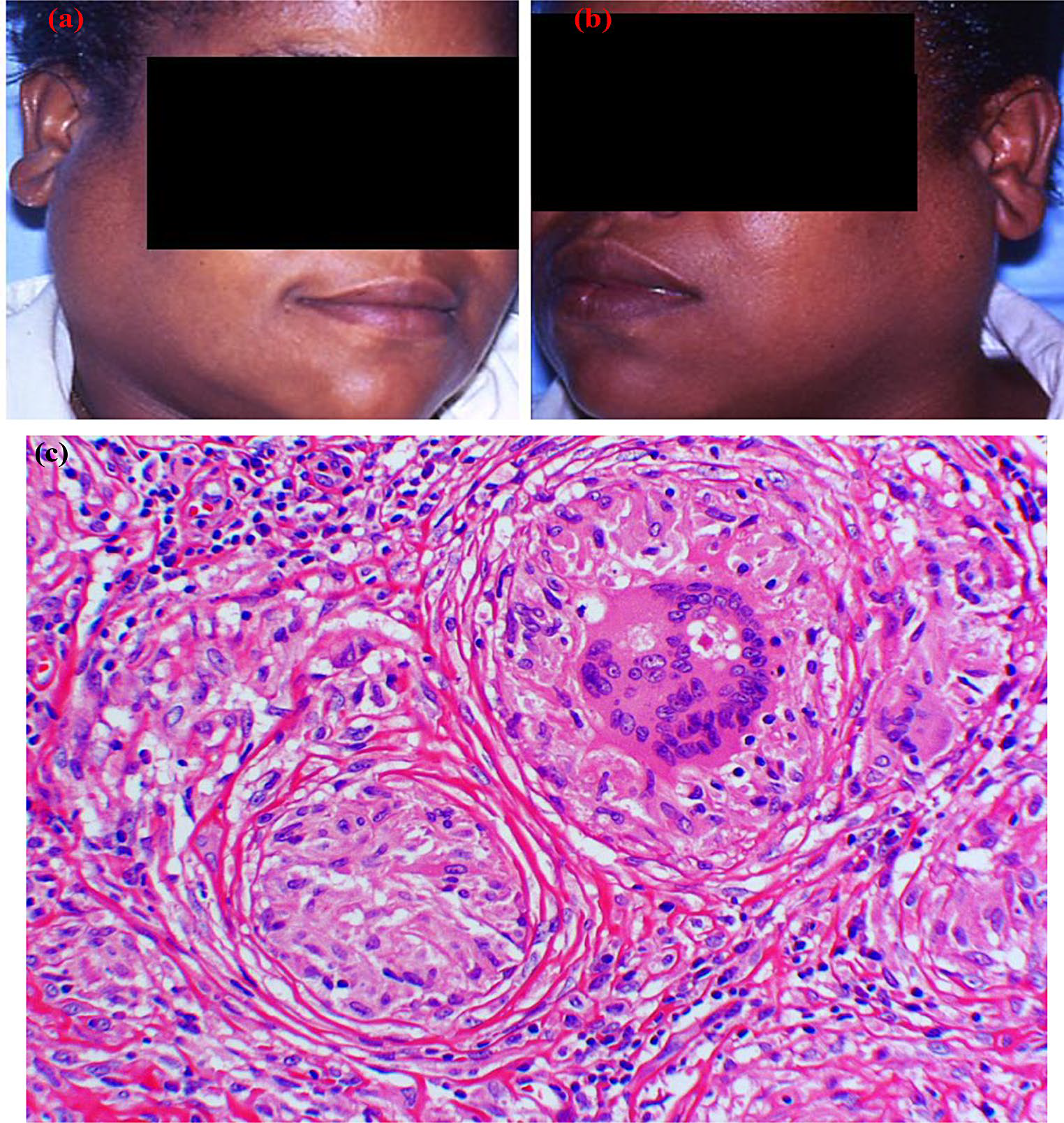

图7. 本例患者为38岁女性,双侧涎腺肿大,后续也确诊为结节病。腮腺穿刺活检,可见非坏死性肉芽肿,肉芽肿内的多核巨细胞中可见胞质内星型小体。

图7. 本例患者为38岁女性,双侧涎腺肿大,后续也确诊为结节病。腮腺穿刺活检,可见非坏死性肉芽肿,肉芽肿内的多核巨细胞中可见胞质内星型小体。

Crohn病

Crohn病是原因未明的肠道慢性炎症病变。虽然该病可发生于任何年龄,但患者一般在十来岁、或者年轻时候就出现症状和体征。男女发生率似乎相近,但男性更多见发病年龄更轻。该病在北美及西欧较为多见,但在发展中国家似乎也正在增多。该病的具体原因未明,但诸多环境因素、免疫因素、微生物因素可能都参与了一般易感人群中该病的发生或加剧。

Crohn病临床表现多样,患者多表现为非特异性症状和体征,具体如腹痛、痉挛、腹泻、营养不良、关节疼痛、体重减轻。据估计,约1/3的Crohn病患者会在病程的某一时间点上出现至少一种肠外病变,如口腔病变。Crohn病可发生于口腔的多个部位,如唇部、颊黏膜、牙龈、磨牙后区等。口腔表现也可分为特异性和非特异性,后者更为多见。特异性表现如深在线样溃疡、唇部肿胀伴垂直性窦道、牙龈肿胀、颊黏膜和唇黏膜肿胀(伴铺路石样表现)、梳齿样(indurated tag-like)病变。非特异性表现则如阿弗他样口炎、增殖性化脓性口炎。

Crohn病的诊断需要临床、内镜、病理、影像学及实验室检查多学科的结合。口腔活检标本中可能会有慢性炎症细胞浸润及非坏死性肉芽肿,主要为上皮样组织细胞及淋巴细胞构成。肠镜下可有跳跃性病变及显著的透壁性炎症。建议血清检测某些指标,如抗酿酒酵母抗体(ASCA)。此外,Crohn病中也可能会有抗中性粒细胞胞质抗体(ANCA),但这一指标更多见与溃疡性结肠炎相关。

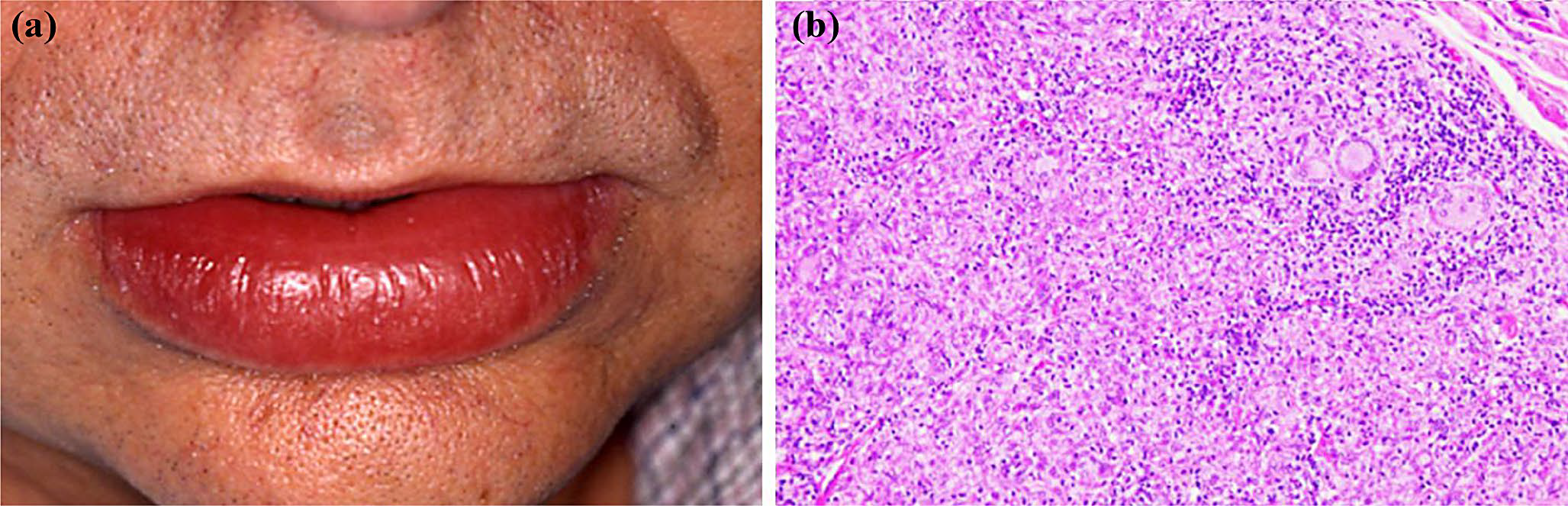

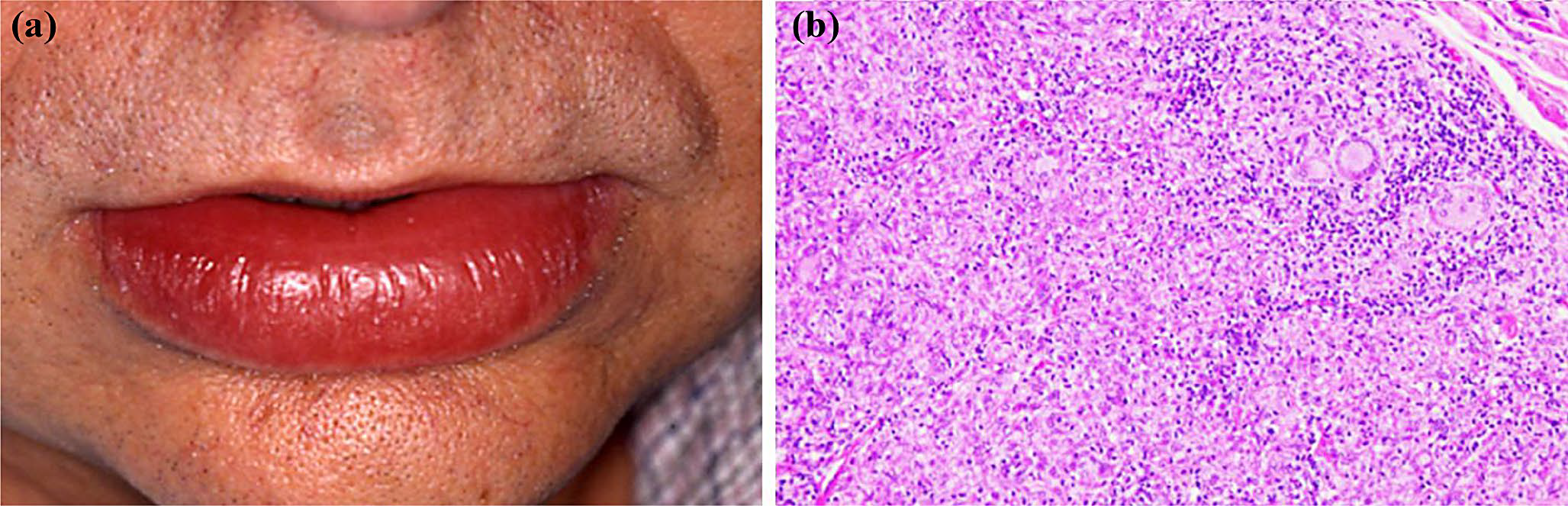

图8.本例为52岁男性,持续下唇肿胀2月余,既往病史无特殊,但自诉有腹部不适及腹泻;唇部活检可见非坏死性肉芽肿,具体为簇状上皮样组织细胞、多核巨细胞构成。后经胃肠道专科就诊,本例患者确诊为Crohn病。

图8.本例为52岁男性,持续下唇肿胀2月余,既往病史无特殊,但自诉有腹部不适及腹泻;唇部活检可见非坏死性肉芽肿,具体为簇状上皮样组织细胞、多核巨细胞构成。后经胃肠道专科就诊,本例患者确诊为Crohn病。

图9.Crohn病患者的深部线状溃疡、周边隆起并增生。

图9.Crohn病患者的深部线状溃疡、周边隆起并增生。

口腔颌面部肉芽肿病

口腔颌面部肉芽肿病(orofacial granulomatosis,OFG)是一种罕见病变,其特点是唇部和颜面区慢性肿胀、口腔黏膜组织肿胀及溃疡。该病一般发生于儿童及年轻成人,性别或种族方面无差异。研究表明,部分患者、尤其儿童期发病者最终可发生Crohn病,少见情况下可发生结节病。该病的确切病因还不清楚;但可能与遗传易感性、对某些因素超敏有关,后者如口腔护理用品、感染、某些膳食成分。

临床上,口腔颌面部肉芽肿病的最常见特征是唇部肿胀,可见于90%以上的患者。面部肿胀也可见于多个部位,如颊部、前额、眼睑。文献中也有口腔内病变的报道,如口腔黏膜弥漫性肿胀、黏膜脱垂、溃疡、舌部裂隙且呈相关裂隙呈铺路石样。文献中已有相当一部分口腔颌面部肉芽肿导致面神经麻痹的报道,这种情况一般为单侧发生、且可能会伴耳部疼痛及味觉异常。唇部肿胀及裂纹舌的表现、加之面神经麻痹,则临床可诊断为Melkersson-Rosenthal综合征,这也是口腔颌面部肉芽肿病的亚型之一。如果临床有口腔颌面部的特征性表现、且排除了局部或系统性肉芽肿性病变,则可以确诊口腔颌面部肉芽肿病。尽管组织学查见非坏死性肉芽肿有助于诊断,但并非确诊所必需。

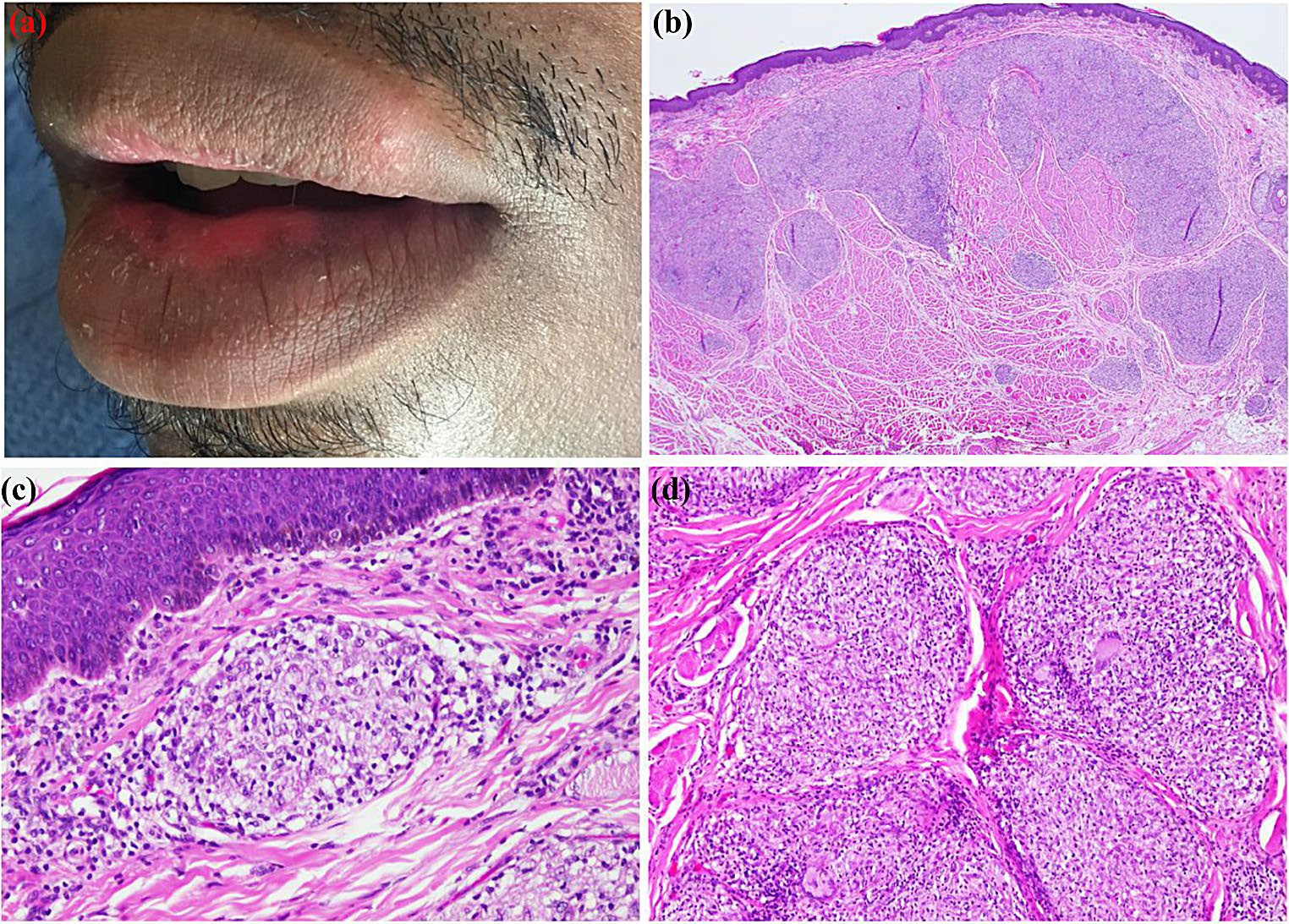

图10.本例患者为48岁男性,表现为进行性的弥漫性颜面部和唇部肿胀数周。口腔活检可见大量非坏死性肉芽肿、伴增生性的纤维性间质。

图10.本例患者为48岁男性,表现为进行性的弥漫性颜面部和唇部肿胀数周。口腔活检可见大量非坏死性肉芽肿、伴增生性的纤维性间质。

苔藓样肉芽肿反应

苔藓样肉芽肿反应(lichenoid granulomatous reactions,LGR)是一种极为罕见的病变,其特点为肉芽肿性炎并伴带状淋巴细胞苔藓样浸润。该病可发生于皮肤(即苔藓样肉芽肿性皮炎)、也可发生于口腔黏膜(即苔藓样肉芽肿性口炎)。该病的原因尚未完全阐明,但与某些致病因素有关,如药物、异物。对于口腔来说,最常见受累部位为牙龈、颊黏膜、口腔前庭。组织学上,最显著的特征是有大片的组织细胞聚集或明确的肉芽肿、并有带状的淋巴细胞浸润。

——未完待续——

往期回顾

读文献,学病理-从病因角度学习口腔肉芽肿性病变(一)

读文献,学病理-从病因角度学习口腔肉芽肿性病变(二)

共0条评论