[导读] 编译整理:强子

简介

从炎症持续时间的角度来说,炎症大致可以分为急性炎症、慢性炎症两大类。肉芽肿性炎是一种特殊的慢性炎症,其原因是抗原对炎症细胞、或对“一级应答因素”(尤其中性粒细胞和嗜酸性粒细胞)耐受所致。肉芽肿是一种组织学描述,具体是指存在成簇的炎症细胞,主要为巨噬细胞(上皮样组织细胞)、且一般融合形成多核巨细胞(朗罕氏巨细胞),还可能会见到其他炎症细胞,如淋巴细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞以及纤维母细胞。

肉芽肿性病变包括了一组以肉芽肿形成为组织学特征的诸多病种。肉芽肿反应则描述的是免疫系统对诸多因素产生的IV型(延迟型)超敏反应的过度反应,具体如外源性异物、内源性物质、感染、免疫介导功能异常、药物所致反应、恶性肿瘤等。

肉芽肿性病变的临床表现多样,具体取决于所在器官,但最常见部位为肺部、肾脏、皮肤。口腔颜面部也可发生肉芽肿性病变,对于这一部位的局灶性肉芽肿性反应来说,最常见原因是异物。肉芽肿的组织学表现也多种多样,具体如坏死、胞质内钙化并伴多核巨细胞(Schaumann小体)、血管反应的表现等,这些对于明确诊断都有重要意义。

临床实践中,病理明确诊断为肉芽肿并确定具体病因具有重要的临床指导意义,但有时候却十分困难,尤其临床表现不典型、或无明显外源性物质及并未确定感染源的情况下。有鉴于此,沙特病理学家Alamoudi等人在《Head Neck Pathol》发表综述,对口腔肉芽肿性病变的最常见局灶性、系统性触发因素及其他相关因素做了详尽介绍。为帮助大家更好的了解相关知识点并应用于临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

异物所致反应

如前所述,口腔颜面部肉芽肿性病变最常见的原因就是异物,可涉及内源性及外源性的多种物质。毛发纤维、角质成分、脂肪都是内源性物质,美容用品(如玻尿酸充填物)和牙科材料(如银汞合金充填物、印模所用材料、牙齿抛光时候的磨料)及缝线等都是外源性物质,这些都可能会导致肉芽肿的形成。

口腔内异物所致的临床表现几乎没有特异性,具体可为肿胀、红肿、溃疡等,可涉及唇部、牙龈、黏膜等处;此时的肿胀可为弥漫性、也可局限于异物所在部位。明确诊断必须活检,标本中查见异物即可确诊。此外,镜下一般会查见无序的嗜碱性物质、周围有巨噬细胞和多核巨细胞包绕。不过,镜下未能查见异物,并不能排除是异物所致。异物所致肉芽肿的症状或体征在手术切除后一般会消退。局部或病变内应用激素也可用于治疗;如果症状和体征持续,则应进一步评估是否有其他原因导致的肉芽肿性炎症。

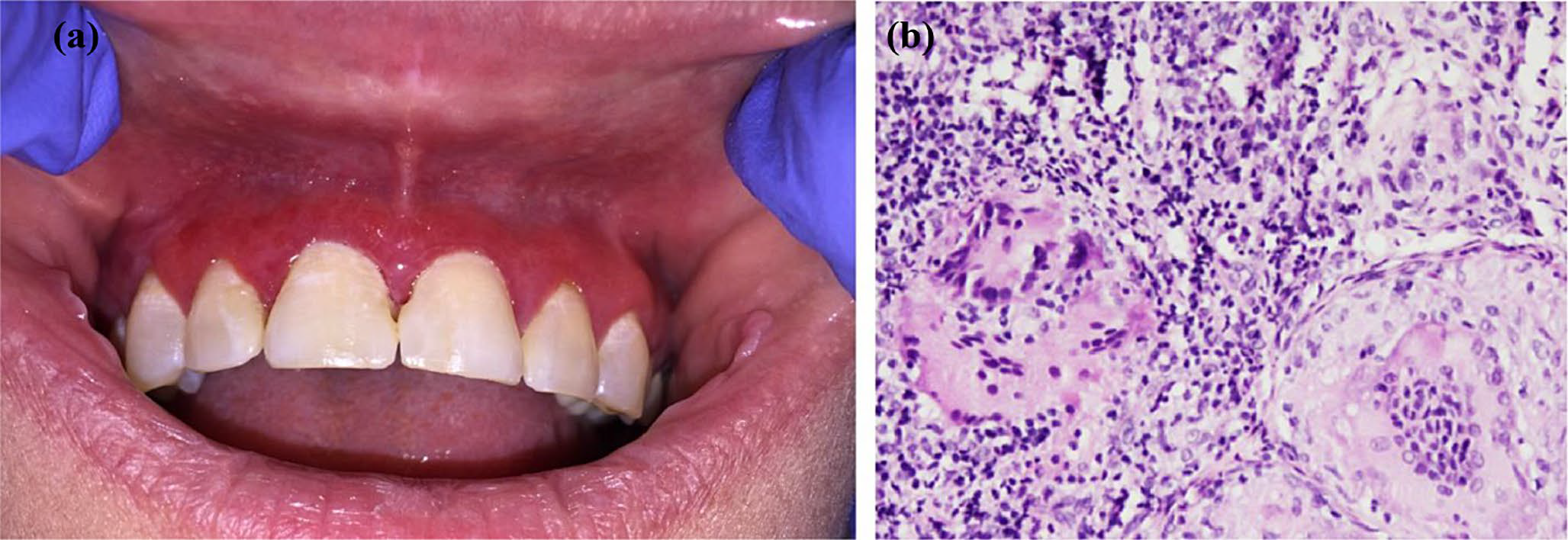

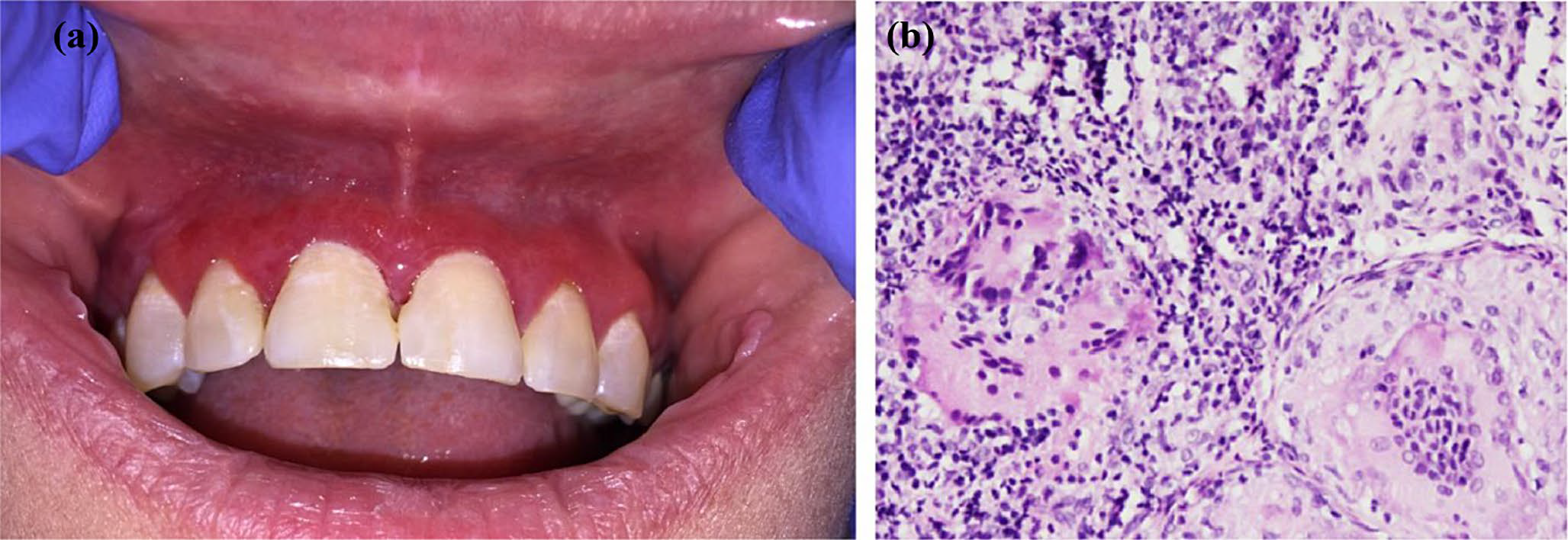

图1.本例患者为46岁女性,口腔检查时进行了牙齿抛光,后出现牙龈弥漫肿胀、红肿、出血数周;组织学为弥漫性单核细胞浸润、并散在非干酪样坏死性肉芽肿。

图1.本例患者为46岁女性,口腔检查时进行了牙齿抛光,后出现牙龈弥漫肿胀、红肿、出血数周;组织学为弥漫性单核细胞浸润、并散在非干酪样坏死性肉芽肿。

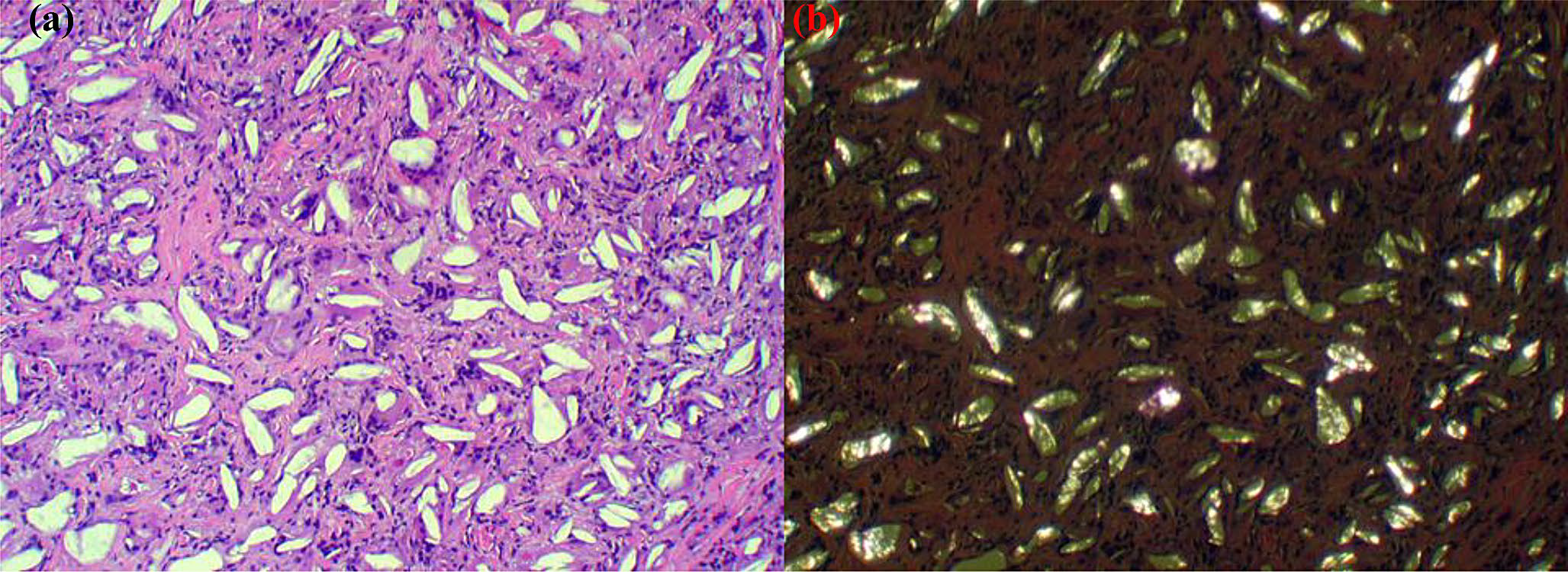

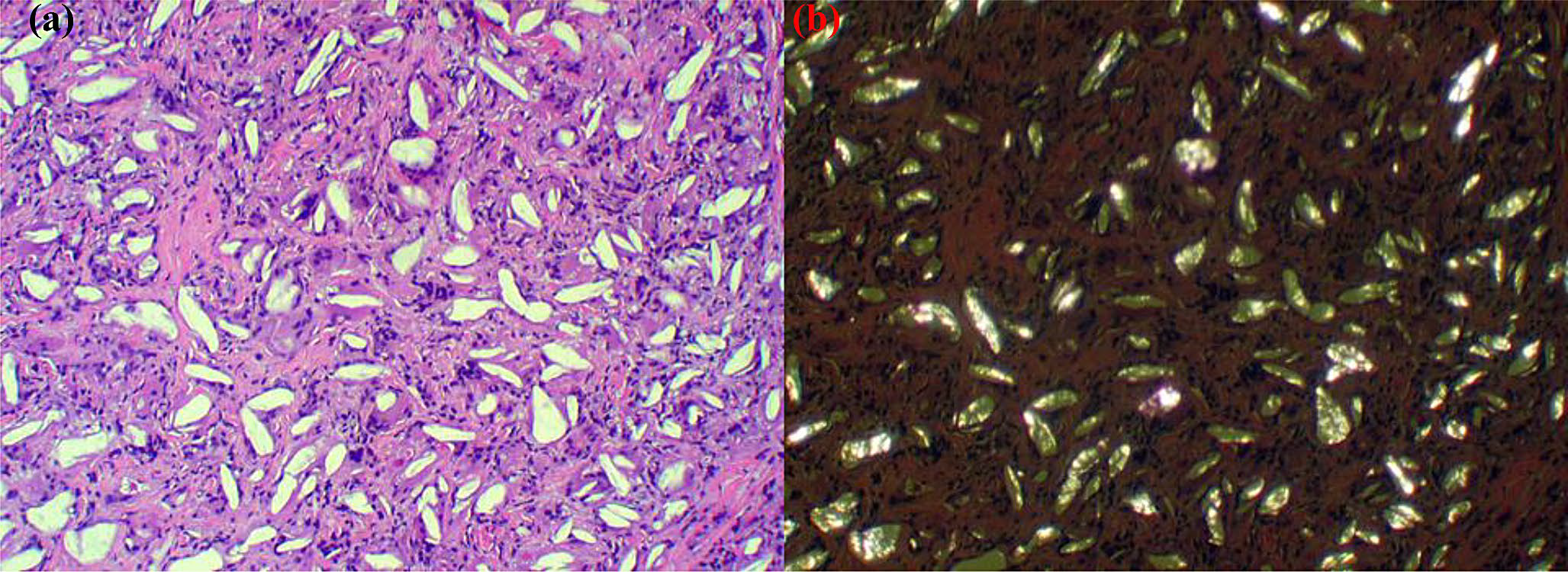

图2.(A)图示肉芽肿性反应中的上皮样巨噬细胞、多核巨细胞以及梭形裂隙;(B)偏振光下可见梭形双折光表现,符合美容注射物质(注射用聚左旋乳酸Sculptra)。

图2.(A)图示肉芽肿性反应中的上皮样巨噬细胞、多核巨细胞以及梭形裂隙;(B)偏振光下可见梭形双折光表现,符合美容注射物质(注射用聚左旋乳酸Sculptra)。

慢性肉芽肿性病变

慢性肉芽肿性病变(chronic granulomatous disease,CGD)是一种罕见的遗传性病变,其特点是免疫系统消除某些类型细菌及真菌感染的功能异常。这一病种中,某些白细胞(即吞噬细胞)的功能异常,这类细胞对于清除细菌感染和真菌感染具有重要意义,因此慢性肉芽肿性病变的患者容易出现反复的、严重的感染。

世界范围内,慢性肉芽肿性病变的发生率为20万至25万分之一。大部分患者为儿童期确诊,但成人也有确诊病例。其临床表现取决于病变的亚型,但一般为反复感染、炎症、肉芽肿形成。也常见呼吸道感染,如肺炎。此外,也可遇到多器官的感染,如皮肤、肝脏、胃肠道、中枢神经系统、眼部结构。慢性肉芽肿性病变患者也可因免疫系统受损、易发真菌和细菌感染而出现口腔病变。慢性肉芽肿性病变患者的口腔病变有些会表现为猛性龋(rampant caries是一种特殊龋病,破坏速度快,多数牙在短期内同时患龋)、反复脓肿、非特异性溃疡、牙周炎、裂纹舌。

慢性肉芽肿性病变的确诊,需综合分析患者的病史及家族史、详尽体格检查。口腔活检可见有显著浆细胞、嗜酸性粒细胞、组织细胞存在的炎症浸润,提示强烈的炎症反应;也可见肉芽肿和多核巨细胞。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Alamoudi WA, Abdelsayed RA, Sollecito TP, Alhassan GA, Kulkarni R, Bindakhil MA. Causes of Oral Granulomatous Disorders: An Update and Narrative Review of the Literature. Head Neck Pathol. 2024;18(1):72. Published 2024 Aug 7.

doi:10.1007/s12105-024-01678-7

共0条评论