[导读] 编译整理:强子

妊娠及哺乳相关的乳腺癌

妊娠及哺乳相关的乳腺癌是指妊娠期、产后1年内、或哺乳期确诊的乳腺癌。妊娠期女性确诊的癌中,乳腺癌和宫颈癌占比各约50%。妊娠及哺乳相关乳腺癌在妊娠女性中的发生率约1/3000,且一般见于产后6个月内。随着生育年龄的增高,妊娠期及哺乳期女性罹患癌前病变与恶性肿瘤的发生率估计也将呈现上升趋势。

如前所述,妊娠及哺乳期的时候,临床和影像学判断难度较大,且此时鉴别诊断中,癌一般会排在较为靠后的位置。这既与妊娠期和哺乳期的生理变化有关,也涉及本文会讨论到的某些良性病变。患者最常见表现为可触及肿物,少见情况下表现为双侧乳腺增大、皮肤增厚、乳头回缩、溢液等。由于妊娠及哺乳期的乳腺体积增大,且触诊质硬、有压痛、结节等表现,因此临床检查位于乳腺组织深部的可疑病灶时往往存在困难从而导致延误诊断。这种情况下首选超声检查。有趣的是,妊娠及哺乳相关乳腺癌的X线与超声特征可能与非妊娠及哺乳相关乳腺癌不同:除了边缘不整、形态不规则、与表面不平行的肿物表现外,妊娠及哺乳相关乳腺癌中一般会有炎症及坏死,因此超声中还可见坏死和炎症导致的与表面平行的后方回声增强以及复杂囊性表现。此前还有导管原位癌中因导管扩张而形成复杂假微囊的报道。这种情况下乳腺X线检查帮助不大,因为妊娠及哺乳时的乳腺组织一般为异质性、致密表现;不过可能会有微钙化、密度不对称、腋窝淋巴结肿大,这些都是妊娠及哺乳相关乳腺癌的诊断线索。

妊娠及哺乳过程中也可有任意的非典型上皮病变,如平坦型上皮非典型、非典型的导管及小叶增生、导管及小叶的原位癌、浸润性的导管及小叶癌。对于背景无显著泌乳或妊娠改变的病例来说,其常规组织学表现与非妊娠及哺乳的病例相似,因此诊断相对容易。

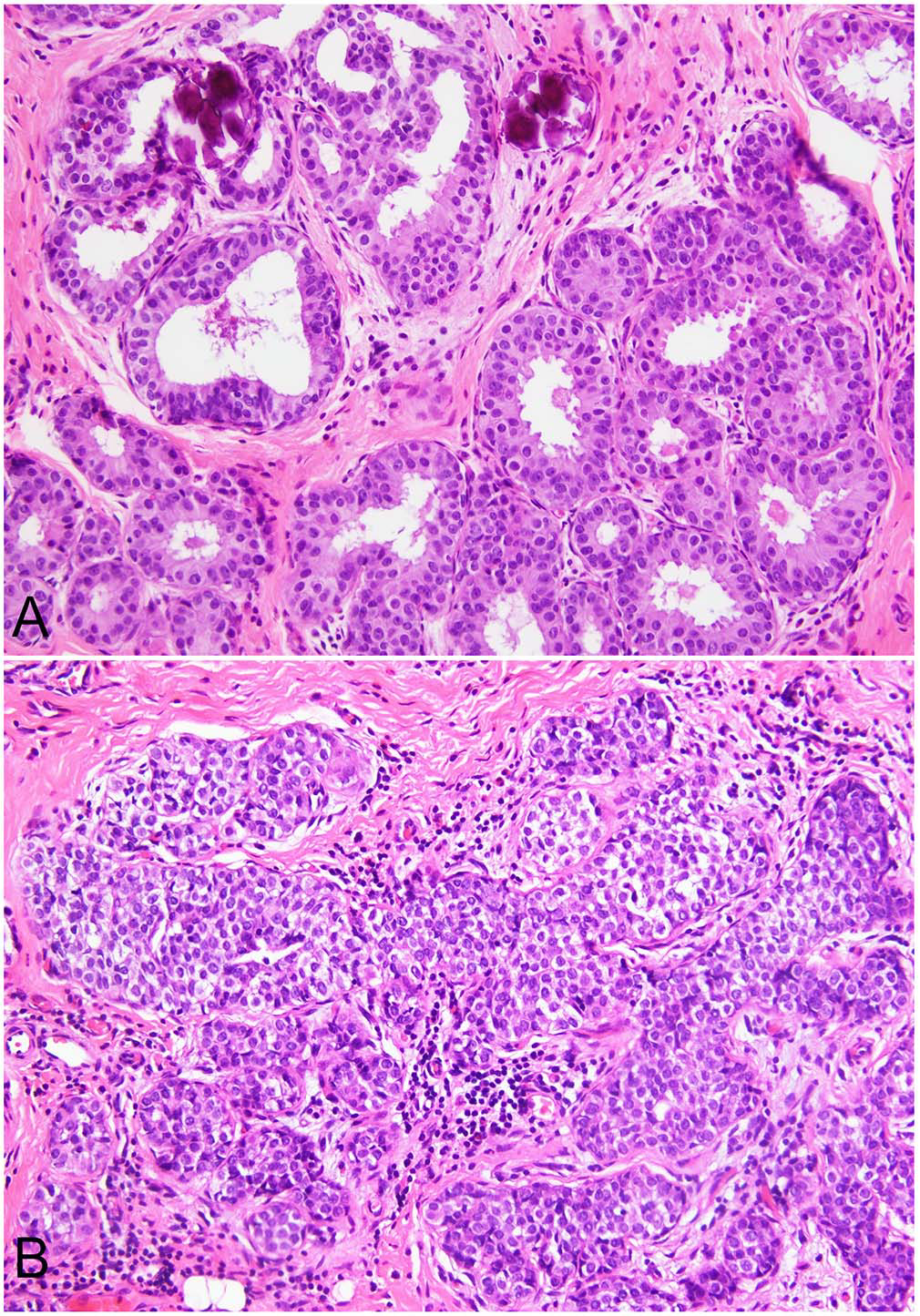

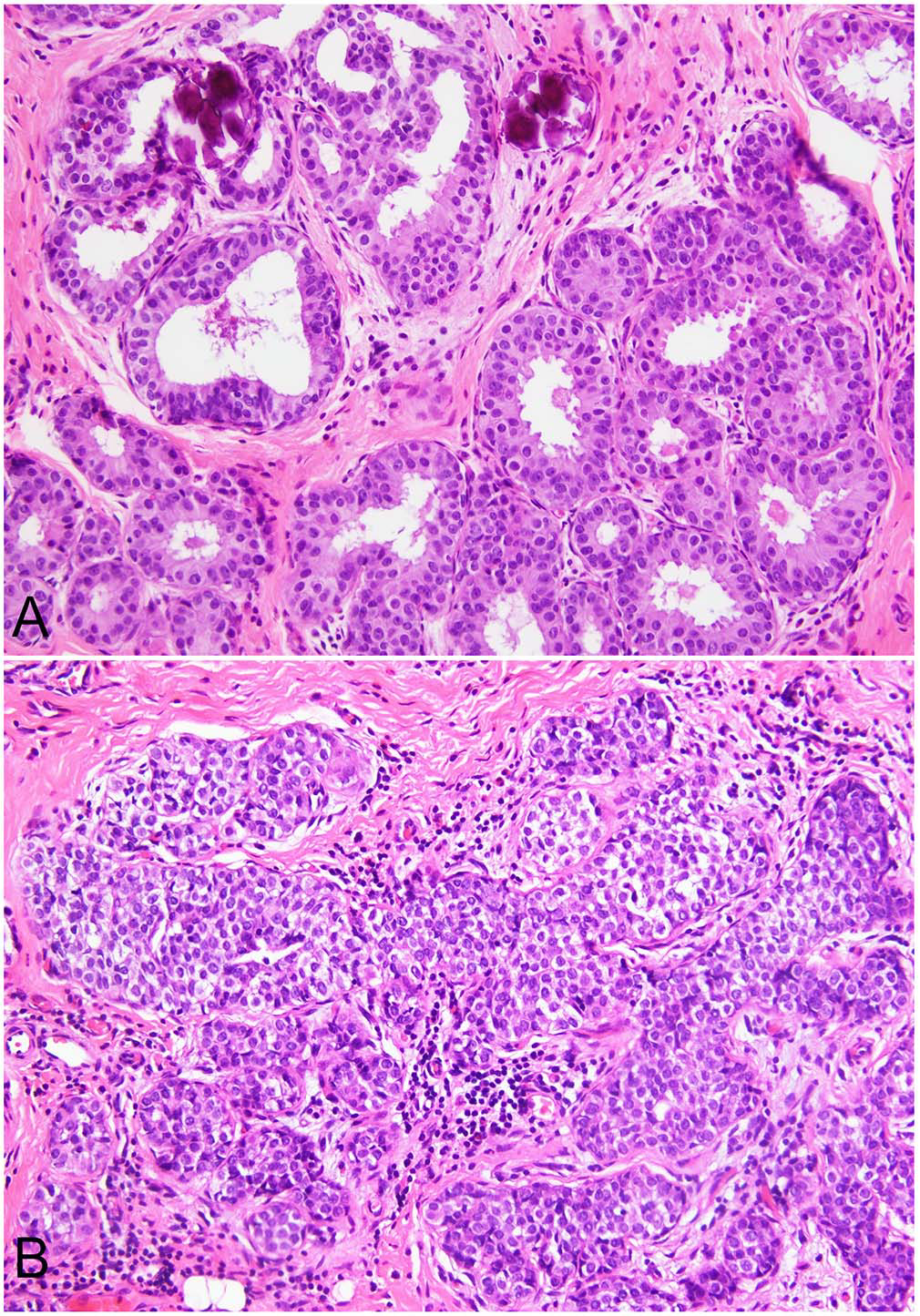

图4.(A)一例哺乳期女性的乳腺粗针穿刺活检,可见形态单一的低柱状细胞、衬覆在扩张囊腔,且极向性缺失,符合局灶平坦型上皮非典型;非典型细胞周边可见肌上皮;(B)同一患者的另一处图像,可见扩张的腺泡,内见形态单一、黏附性降低的细胞增生,符合典型的小叶原位癌形态特征。非典型细胞周边可见肌上皮细胞。

图4.(A)一例哺乳期女性的乳腺粗针穿刺活检,可见形态单一的低柱状细胞、衬覆在扩张囊腔,且极向性缺失,符合局灶平坦型上皮非典型;非典型细胞周边可见肌上皮;(B)同一患者的另一处图像,可见扩张的腺泡,内见形态单一、黏附性降低的细胞增生,符合典型的小叶原位癌形态特征。非典型细胞周边可见肌上皮细胞。

妊娠及哺乳相关的乳腺癌中,最常见的浸润性癌组织学类型是非特殊类型浸润性导管癌;文献中曾报道的其他类型还有:髓样癌、黏液癌、炎性乳癌、小叶癌。文献中还曾报道过14例完全为或部分为黏液癌、MUC2阳性的哺乳相关乳腺癌。

背景出现显著哺乳改变并伴发乳腺炎,且存在广泛炎症与脓肿形成时,肿瘤性病变的诊断难度非常大。炎症可导致细胞出现反应性非典型和坏死,此时如果还合并有泌乳改变,则导致诊断解读困难。这种情况下,反应性非典型和原位癌鉴别困难的话,仔细查找是否存在浸润性成分会有重要诊断价值。此时广谱CK(AE1/AE3)免疫组化检测有助于在高度炎症背景中检出单个非典型细胞。免疫组化ER有助于普通型非典型增生、反应性非典型与肿瘤性非典型病变的鉴别,因为妊娠及哺乳相关的乳腺癌多为ER阴性。如果需要在这种情况下的粗针穿刺活检中做出癌的诊断,建议一定要仔细、慎重,因为一旦诊断为癌后还会引发临床的一系列问题,比如胎儿安全、和/或治疗期间需要终止哺乳等。这种情况下,由于难以确定非典型增生的性质、需要更多组织,建议局部切除进一步明确诊断以规避过度诊断或诊断不足。

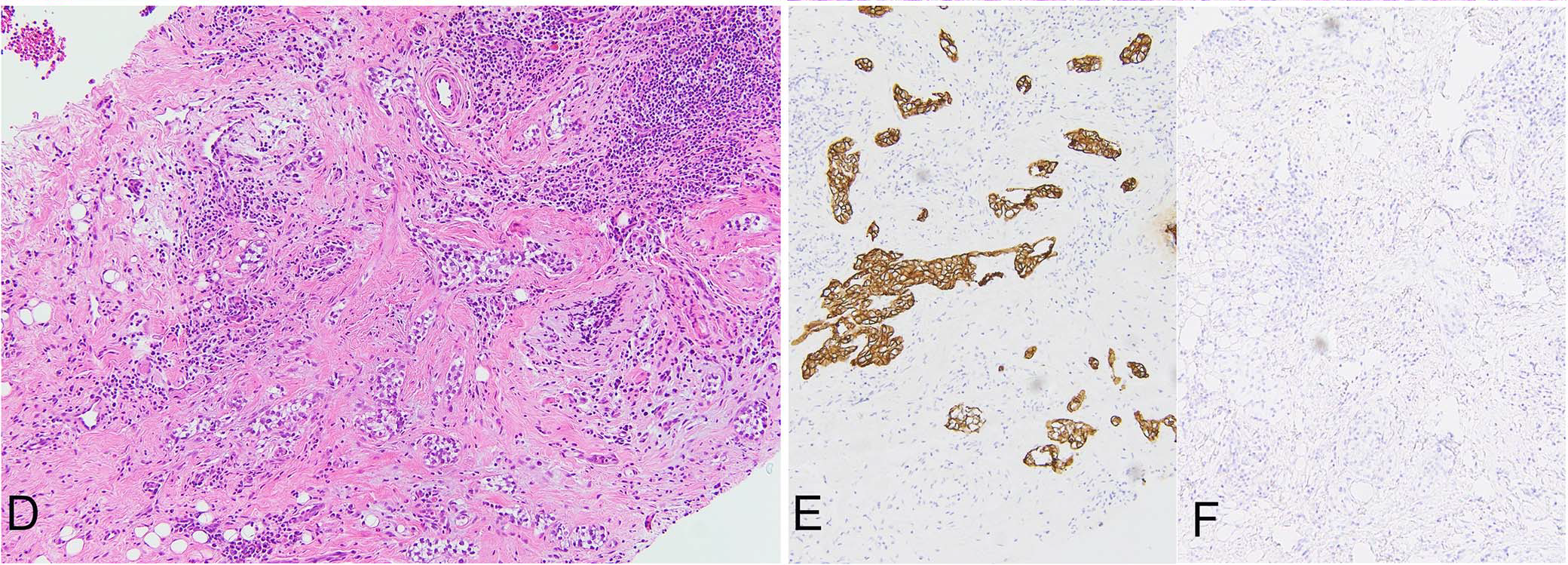

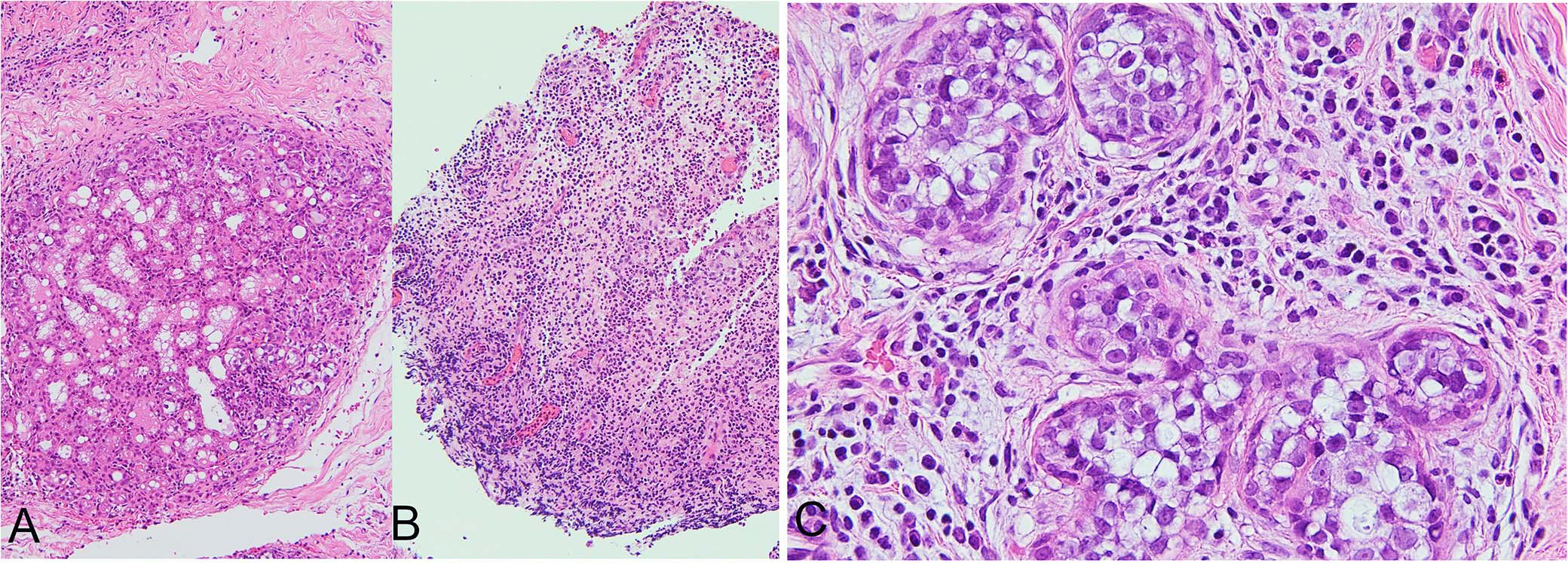

图5、6即为一个实际病例:患者为哺乳期,临床及影像学考虑急性乳腺炎、脓肿形成。不过,粗针穿刺活检可见腺泡有高度非典型细胞,且核分裂升高,因此可疑导管原位癌。背景有显著乳腺炎,即广泛的炎症和脓肿形成,且形态学与未受累小叶中的分泌/泌乳改变存在重叠,因此所见非典型难以准确归类。免疫组化检测,非典型上皮细胞不表达ER、PR,HER2检测结果为(1+),CK5/6阴性。Calponin和p63显示肌上皮完整。特殊染色未见细菌及真菌。后续行肿物切除,查见2.5mm的三阴型、高级别浸润性导管癌,背景可见广泛的高级别导管原位癌,伴坏死及钙化。一定要认识到的是,非典型病变和显著炎症、感染可以同时出现。

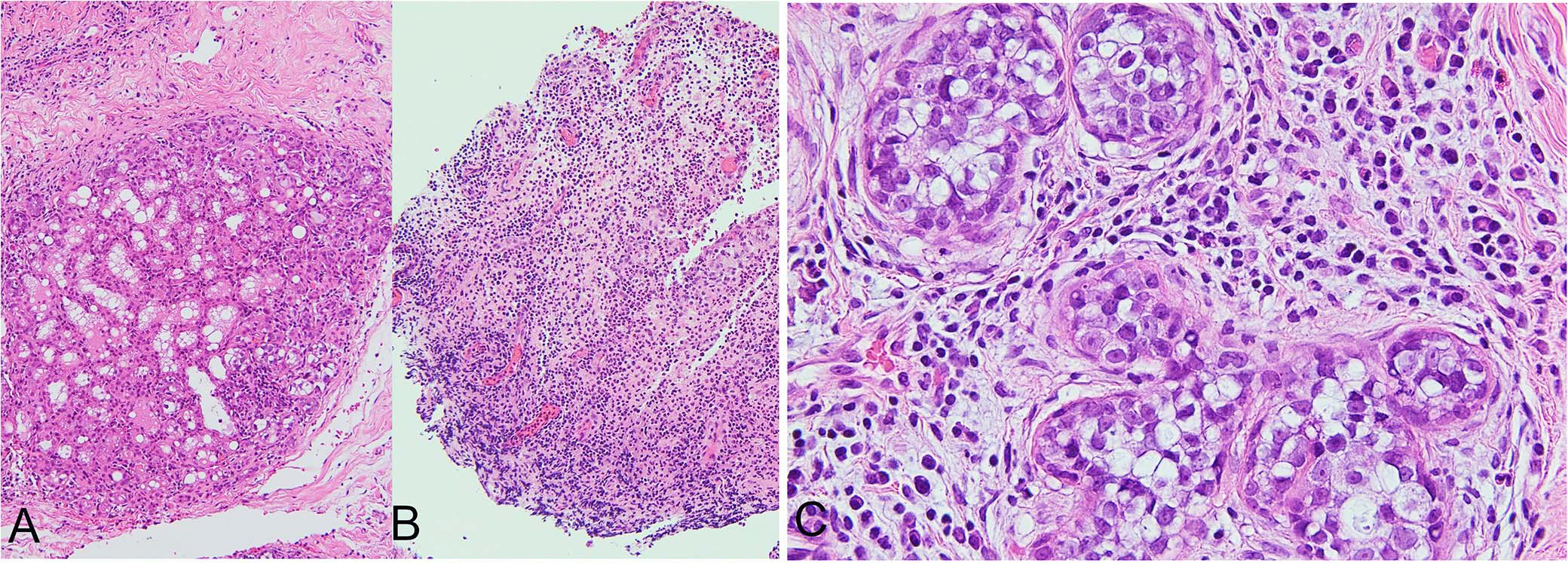

图5.(A、B)一例年轻的哺乳期女性乳腺粗针穿刺活检标本,可见广泛泌乳性化生(A)及急性乳腺炎(B);不过,局灶的腺泡及导管内可见高度非典型细胞,核大、多形性(C)。

图5.(A、B)一例年轻的哺乳期女性乳腺粗针穿刺活检标本,可见广泛泌乳性化生(A)及急性乳腺炎(B);不过,局灶的腺泡及导管内可见高度非典型细胞,核大、多形性(C)。

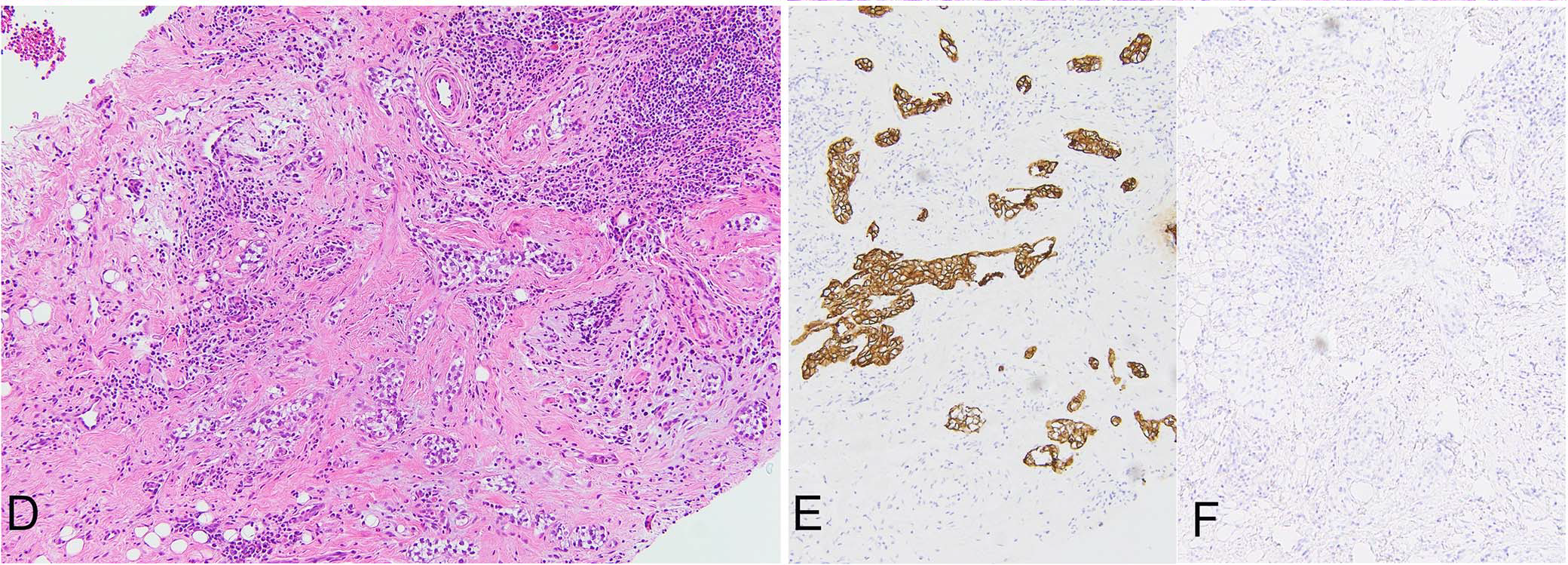

图6.(左)图5同一患者的切除标本,可见簇状的非典型细胞、浸润乳腺实质。免疫组化检测,这些非典型细胞表达AE1/AE3(中),不表达p63(右),证实并无肌上皮、且存在浸润。

图6.(左)图5同一患者的切除标本,可见簇状的非典型细胞、浸润乳腺实质。免疫组化检测,这些非典型细胞表达AE1/AE3(中),不表达p63(右),证实并无肌上皮、且存在浸润。

相比非妊娠及哺乳相关者来说,妊娠及哺乳相关的乳腺癌更多见为ER、PR阴性。有报道称,妊娠及哺乳相关的乳腺癌中仅50%为ER阳性,而非妊娠及哺乳相关病例中这一比例为91%;妊娠及哺乳相关的乳腺癌中PR阳性几率为30%,而非妊娠及哺乳相关病例中这一比例为64%。这也与本文原作者2021-2024年间遇到的5个相关病例结果是一致的:所有病例均为妊娠及哺乳期的非特殊类型浸润性导管癌,其中4例为ER、PR阴性,1例为确诊于妊娠最后三个月内且ER、PR阳性。这一结果值得关注,因为妊娠期本以雌激素与孕激素水平高为特征。按照当前的假设理论,雌激素可通过动员骨髓源性单核细胞作用于基质细胞从而促进ER阴性肿瘤的生长与血管生成。

妊娠及哺乳相关乳腺癌中HER2的结果不一。部分研究表明,妊娠及哺乳相关乳腺癌中更常见三阴表型,但也有不管是否妊娠及哺乳、其中的癌HER2表达相似的报道。根据本文原作者的实际经验,他们遇到的妊娠及哺乳相关乳腺癌中,3例HER2(1+),2例HER2(3+),与文献数据一致。

妊娠及哺乳相关乳腺癌预后差,具体表现为总生存、无病生存时间短,复发几率高。产后确诊的乳腺癌预后要比妊娠期确诊者更差。不过,这种情况下的预后差可能是病变为进展期、伴侵袭性特征所致。有研究提出,如果年龄、分期、分级、激素受体状态、HER2状态匹配后,则不管是否为妊娠及哺乳相关,肿瘤的总体生存和无病生存数据都相似。

妊娠期乳腺癌治疗的核心目标,在于通过采用胎儿风险最小化的精准治疗策略实现母体生存率的有效提升。此时需通过包括心理支持在内的多学科协作来制定临床决策。根据肿瘤分期与预期治疗方案,手术(如保乳手术)联合化疗是安全可行的。治疗方案与孕周的时间关系至关重要:妊娠前三个月,因胎儿风险所以化疗属于禁忌,而进入妊娠后三个月后化疗则视为安全。妊娠期使用低剂量的锝-99标记纳米白蛋白胶体(technetium-labeled albumin nano-colloid)进行前哨淋巴结活检是安全的。辐射对胎儿的影响存在剂量依赖性,且其严重程度随孕周不同而不同。应统筹规划治疗方案,将放疗安排在产后阶段。内分泌治疗、抗HER2治疗、免疫检查点抑制剂在妊娠期都属于禁忌,因为存在胎儿毒性。为指导妊娠期及产后的治疗决策,ER阳性早期肿瘤可进行基因检测,有助于评估产后阶段实施内分泌治疗的可行性。

未完待续

往期回顾:

读文献,学病理-妊娠及哺乳相关的乳腺病变(一)

共0条评论