[导读] 编译整理:强子

简介

正常乳腺组织在一生中会因激素变化而呈现形态学的动态改变。早至20世纪80年代的研究就已经发现,月经周期的不同阶段与乳腺腺体及间质形态的细微变化之间存在相关性。具体来说,根据垂体-卵巢的激素变化,导致乳腺形态呈现5个不同阶段:增殖期、卵泡期、黄体期、分泌期和月经期。分泌期一般见于月经周期的第21-27天,形态学表现为衬覆上皮细胞的腺泡腔扩张、内有顶浆分泌物质,即使非妊娠期、非哺乳期女性的乳腺也是如此。

除了前述月经周期对乳腺形态学的影响外,妊娠期内源性雌激素和孕酮水平升高,会导致乳腺腺体增殖、延长及分支化,从而使得乳腺导管系统显著扩张;乳晕区蒙氏腺开口处隆起的蒙氏结节(Montgomery tubercles)更为显著;随着细胞的增大和增生,小叶也有所生长;但纤维脂肪组织减少。小叶内的上皮变得空泡状,且分泌物开始蓄积。哺乳完成后,大约3个月后这些改变才可以恢复。

妊娠期及产后女性最常见的浸润性癌是乳腺癌,随着生育年龄的普遍推迟,该病发病率预计将持续攀升。这种情况下的乳腺癌在诊疗过程中面临独特的诊断、治疗及社会心理挑战。比如妊娠及哺乳相关的乳腺体积增大、乳腺实质密度改变,可能会影响乳腺X线观察;粗针穿刺活检中的妊娠及哺乳相关改变会影响病理医师的诊断思路。

文献中关于妊娠及哺乳相关病变的研究,主要集中在影像学表现;针对孕产期女性乳腺良恶性疾病的全面组织病理学描述很少,关于妊娠及哺乳相关乳腺癌组织病理学详尽研究的最新文献竟然可以追溯至24年前,且大部分文献仅简单的提到:孕产期背景下的不典型增生及癌变组织病理学特征与未处于孕产阶段的同龄患者表现相似。

有鉴于此,美国病理专家Ajmal于2025年3月在《Arch Pathol Lab Med》杂志发表综述,全面介绍了妊娠及哺乳相关的乳腺病变、并重点阐述了其鉴别诊断和小活检组织解读过程中面临的挑战。为帮助大家更好的了解相关知识点并应用于临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

哺乳改变

妊娠及哺乳导致乳腺密度增高,会降低乳腺X线检查中的敏感性。超声是目前妊娠期最安全的影像学检查方式。妊娠期的乳腺实质表现为低回声和不均质回声;哺乳期的乳腺则表现为弥漫性回声增强、伴导管系统显著显像及血管分布增多。可能会有弥漫性、双侧的钙化。罕见情况下,可能表为簇状无定形钙化伴点状强回声灶、不规则线样分布、血供丰富的低回声肿物、复杂的囊实性肿物,这些征象一般提示需进行诊断性活检。对妊娠期患者进行粗针穿刺活检,一般认为是安全的。

妊娠及哺乳期间,组织学一般表现为导管和小叶单位显著增多。哺乳中的腺泡细胞胞质空泡状,细胞核小,有显著核仁;泌乳旺盛的情况下细胞核增大、深染。常见微小的胞质突起(blebs)或突向腺腔的鞋钉样结构。上皮内可能会有焦磷酸钙结晶沉积,另有少数文献报道可见与哺乳改变相关的李泽冈(Liesegang)样环状结构。类似改变在非妊娠、非哺乳期女性少见,但如果出现,则基本与激素类药物、降压药及抗精神病药物相关,这种情况下称之为妊娠样(假哺乳性)或分泌性改变。

哺乳性化生的镜下特征一般容易识别。某些病例中,细胞会出现让人警惕的显著鞋钉样表现并伴有核非典型性。这种情况下,与真正异型性的鉴别可能会非常困难。临床信息是一个重要参考,且大部分病例中会有帮助,如近期妊娠、和/或哺乳。哺乳性化生一般并无核分裂,且细胞核的变化呈单一表现,并无体积大、深染的细胞核。细胞并不像真正非典型时那样的失黏附表现。还要注意的是,哺乳性改变可以和真正的细胞核非典型共存;但按照本文原作者经验,这种情况非常少见,只是病理医师在面对非典型细胞核改变的时候需要了解有这种可能。

关于哺乳性化生的免疫组化方面,文献很少;不过大部分病例中一般也无需免疫组化即可做出诊断。需要强调的是,哺乳性化生的上皮细胞中CK5/6阴性,因此不要用这个指标来鉴别真正的非典型和哺乳性改变。

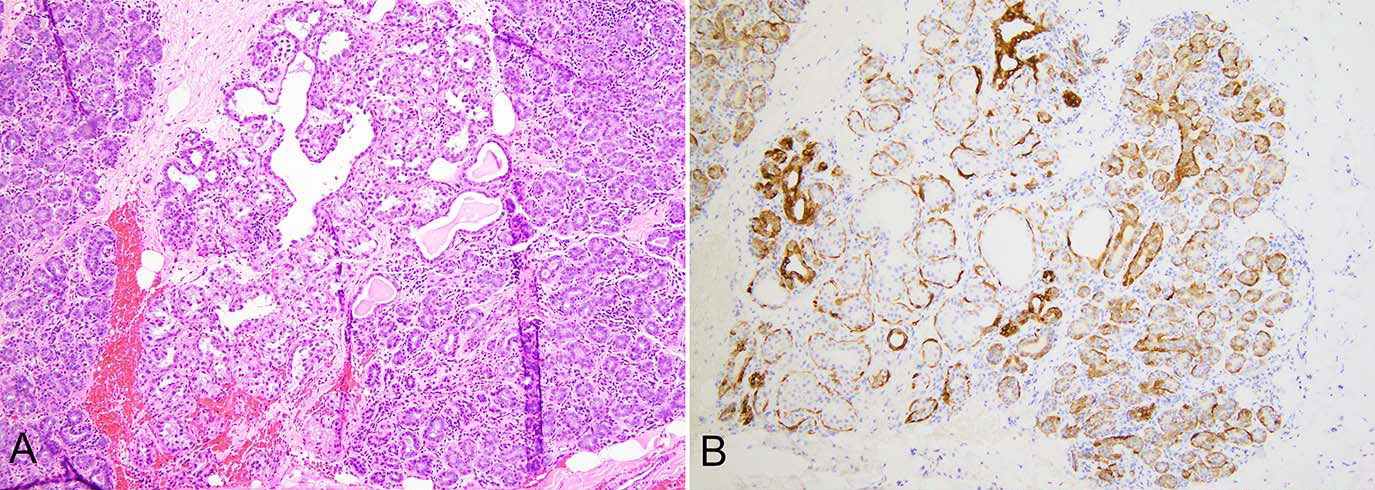

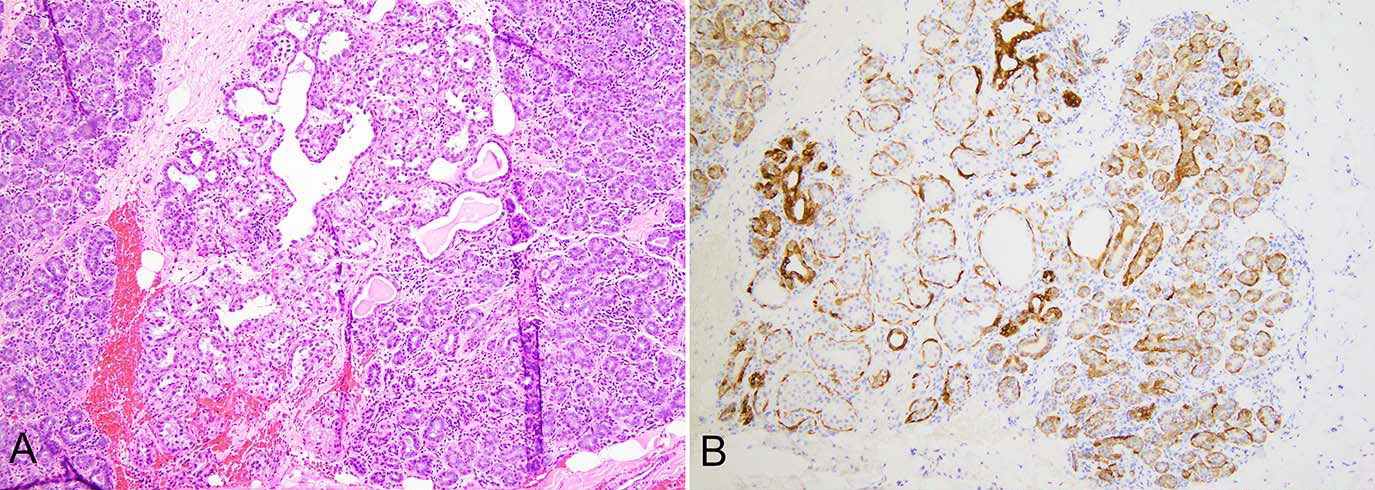

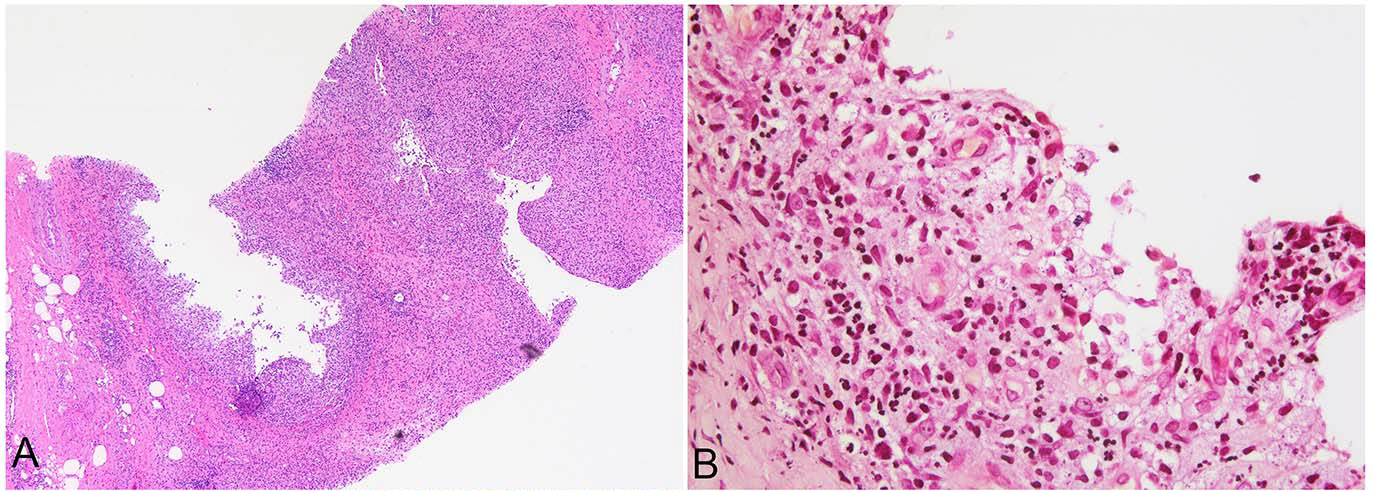

图1.正常小叶和导管背景中查见的一处哺乳性化生灶;哺乳性改变的上皮CK5/6完全阴性,但背景未受累小叶中有非均质着色。

图1.正常小叶和导管背景中查见的一处哺乳性化生灶;哺乳性改变的上皮CK5/6完全阴性,但背景未受累小叶中有非均质着色。

哺乳性改变为良性表现,停止哺乳后约3个月即可回复。如影像学可疑区域已充分取材,且影像学表现与病理结果相符,则无需另外进行活检。

哺乳期乳腺炎

哺乳期患者发生乳腺炎的时候,一般表现为受累乳腺突发疼痛、红斑、皮温升高及肿胀。有脓肿形成的病例中,临床一般表现为可触及局部波动性肿块;严重的病例也可有全身性症状,如发热、寒战、肌肉疼痛、头痛。

哺乳期最初12周内乳腺炎的发生几率最高,最常见的病原体是金黄色葡萄球菌,也可见耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、链球菌属、肠杆菌科、大肠埃希菌、棒状杆菌属、假单胞菌属、李斯特菌属及厌氧菌(吸烟者中更常见)等病原体。结核病流行地区可能有结核分枝杆菌感染的情况。瘘管形成则是乳腺炎的一种罕见并发症。乳腺炎临床即可做出诊断,一般无需影像学检查;但重度及难治病例中,首选超声诊断,且其影像学表现多样,从局部水肿、皮肤增厚至伴周围充血带的低回声肿物均可出现。

组织学上,乳腺炎表现为致密的中性粒细胞浸润、掩盖乳腺实质结构;可伴坏死。可做细菌相关的特殊染色来查找病原体,但敏感性较低。对于真菌性或结核性乳腺炎来说,可能会有肉芽肿反应,具体表现为上皮样组织细胞、巨细胞、慢性炎症病灶。此时应做相关特殊染色查找病原体。乳腺炎愈合过程中,会有输乳管的鳞状化生、慢性炎症、肉芽组织。

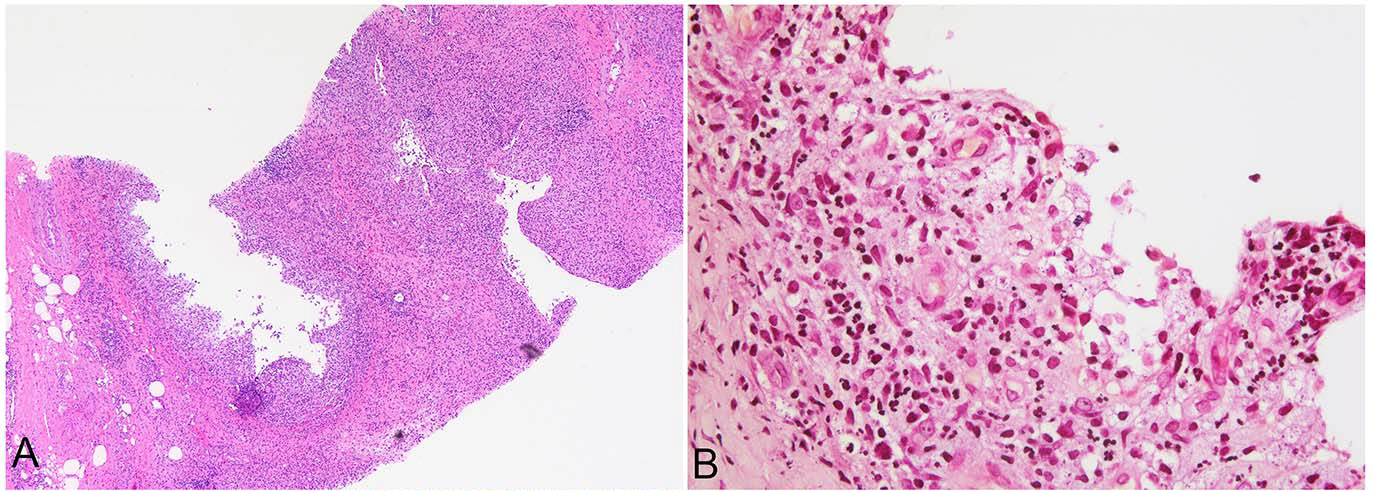

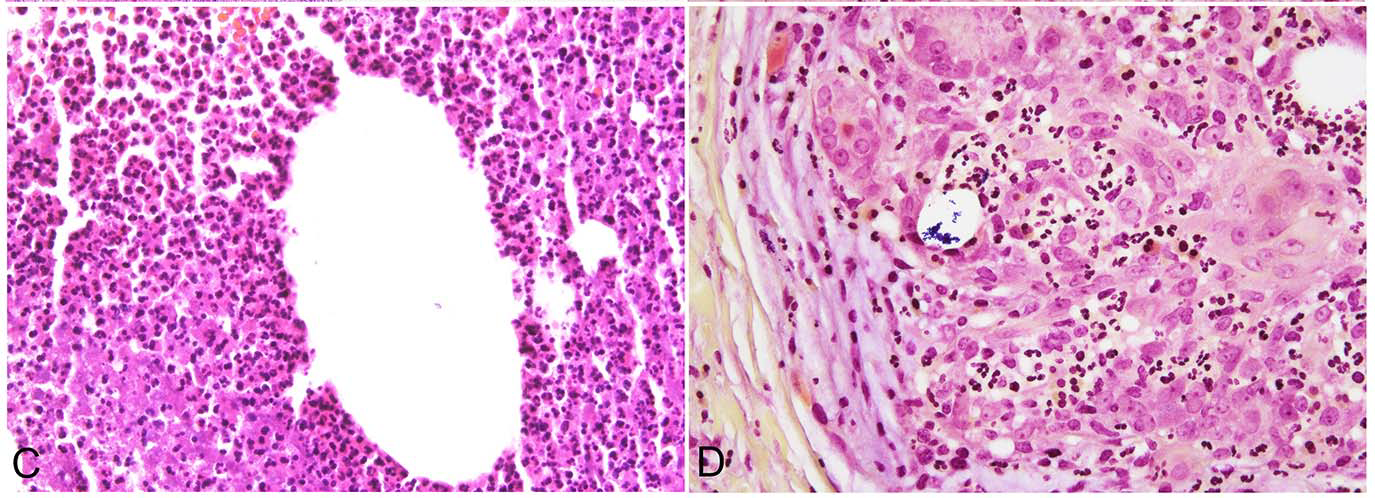

图2.(左)一例哺乳期女性的乳腺粗针穿刺,可见急性乳腺炎、脓肿形成;(右)Brown-Hopps革兰氏染色,在脓肿内可见革兰氏染色阳性的球菌。

图2.(左)一例哺乳期女性的乳腺粗针穿刺,可见急性乳腺炎、脓肿形成;(右)Brown-Hopps革兰氏染色,在脓肿内可见革兰氏染色阳性的球菌。

乳腺炎需注意鉴别导管梗阻、积乳囊肿、泌乳性腺瘤、伴分泌性改变的纤维腺瘤以及恶性病变(尤其炎性乳癌)。

文献中也有非哺乳期乳腺炎的报道,还发现了一些少见病原体,具体如淋病奈瑟菌、肠炎沙门氏菌、普雷沃菌、镰刀菌、隐球菌及疱疹病毒等。非哺乳期乳腺炎还包括了导管周围乳腺炎、浆细胞乳腺炎、狼疮性乳腺炎、特发性肉芽肿性乳腺炎、囊性肉芽肿性中性粒细胞性乳腺炎、IgG4相关硬化性乳腺炎、嗜酸性粒细胞性乳腺炎等。所有这类非哺乳期病变均可影响妊娠及哺乳女性,因此诊断难度进一步加大,所以也总是要注意鉴别哺乳期乳腺炎。需要特殊说明的是,包括囊性中性粒细胞性肉芽肿性乳腺炎和导管周围乳腺炎在内的肉芽肿性乳腺炎常见于有妊娠及哺乳史的非哺乳期女性。肉芽肿性乳腺炎大部分病例都报道于产后4年内。

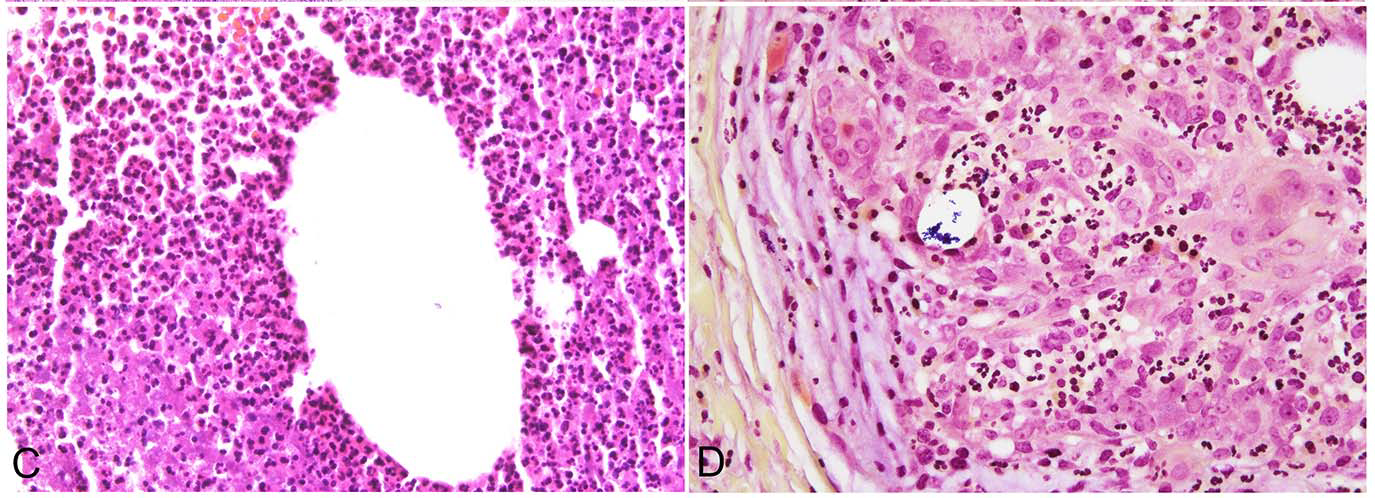

图3.一例年轻女性的乳腺粗针穿刺活检,可见囊性中性粒细胞性肉芽肿性乳腺炎;高倍镜下可见边缘有中性粒细胞的脂质空泡;Brown-Hopps革兰氏染色,在脂质空泡内可见阳性杆菌。

哺乳期乳腺炎的治疗方面,支持性措施为一线治疗方案,具体如非甾体抗炎药、热敷和镇痛剂。建议继续哺乳。遗憾的是,由于不适感和乳汁成分改变(可能导致泌乳量减少),乳腺炎常导致患者在较早停止母乳喂养。若症状加重或属严重病例,需使用抗生素控制感染。对于慢性或复发性病例,需进行脓肿内容物抽吸及细菌培养与药敏试验以指导治疗。少数情况下,乳腺炎可能进展为败血症,需要更积极的手术干预。益生菌在预防急性乳腺炎中的作用目前仍在研究中。

未完待续

点此下载原文献

参考文献

Ajmal N, Ma LX, Palazzo JP. The Pathologic Spectrum of Pregnancy and Lactation-Associated Breast Lesions. Arch Pathol Lab Med. Published online March 28, 2025.

doi:10.5858/arpa.2024-0461-RA

共0条评论