[导读] 编译整理:强子

引言

食管鳞状黏膜的剥脱,可见于临床表现、病因、组织学特征不同的多种情况下,具体如移植物抗宿主病、皮肤大疱性疾病累及食管、自身免疫性疾病、药物性食管炎等。按照文献所述,结合临床表现和内镜检查结果、并采用严格诊断标准的情况下,这类疾病大多可通过组织学检查鉴别出来。

美国康奈尔医学院病理专家Karaaslan等人曾在《Histopathology》杂志发表文章,报道了一组食管活检组织学表现为表层脱落病例的相关信息,具体涵盖临床表现、内镜下特征、相关病因等,且比较了伴有炎症与无炎症细胞浸润病例之间的差异。为帮助大家更好的了解这一病种的相关特点,我们将该文要点编译介绍如下。

研究内容及结果

该组病例来自作者所在单位存档,共计筛选出符合纳入标准的活检标本51例,其中非炎症模式者22例,炎症表现者29例。除1例为9岁儿童外,其余均为成年人(平均年龄66岁)。不伴炎症患者的年龄要高于伴炎症患者(平均年龄分别为72岁、61岁)。总体而言,女性多见(男女分别为17例、34例),且伴或不伴炎症均是如此。临床症状方面多为吞咽困难(33%)或反流相关(27%)表现。

就病变部位来说,不论伴或不伴炎症,最常见均为食管中上段(25/37,67%);其中不伴炎症的病例中,中上段受累几率(10/13,76%)要比下段受累(4/13,31%)更为多见。内镜下表现为典型剥脱的情况,在不伴炎症的病例中更为常见(11/20,55% VS. 5/23,22%;P=0.15)。伴炎症的病例中,半数以上(12/23,52%)内镜下表现为环状、斑块、纵行沟壑,这些表现与嗜酸细胞性食管炎的典型内镜特征相似。对所用药物进行比较,不伴炎症组更常见伴有哮喘或过敏性鼻炎(10/21,48% VS. 6/29,21%,P=0.07),且因这类疾病使用鼻用/吸入性皮质类固醇的比例也更高(8/21,38% VS. 3/29,10%,P=0.04);不过,两组之间的平均用药量并无显著差异。

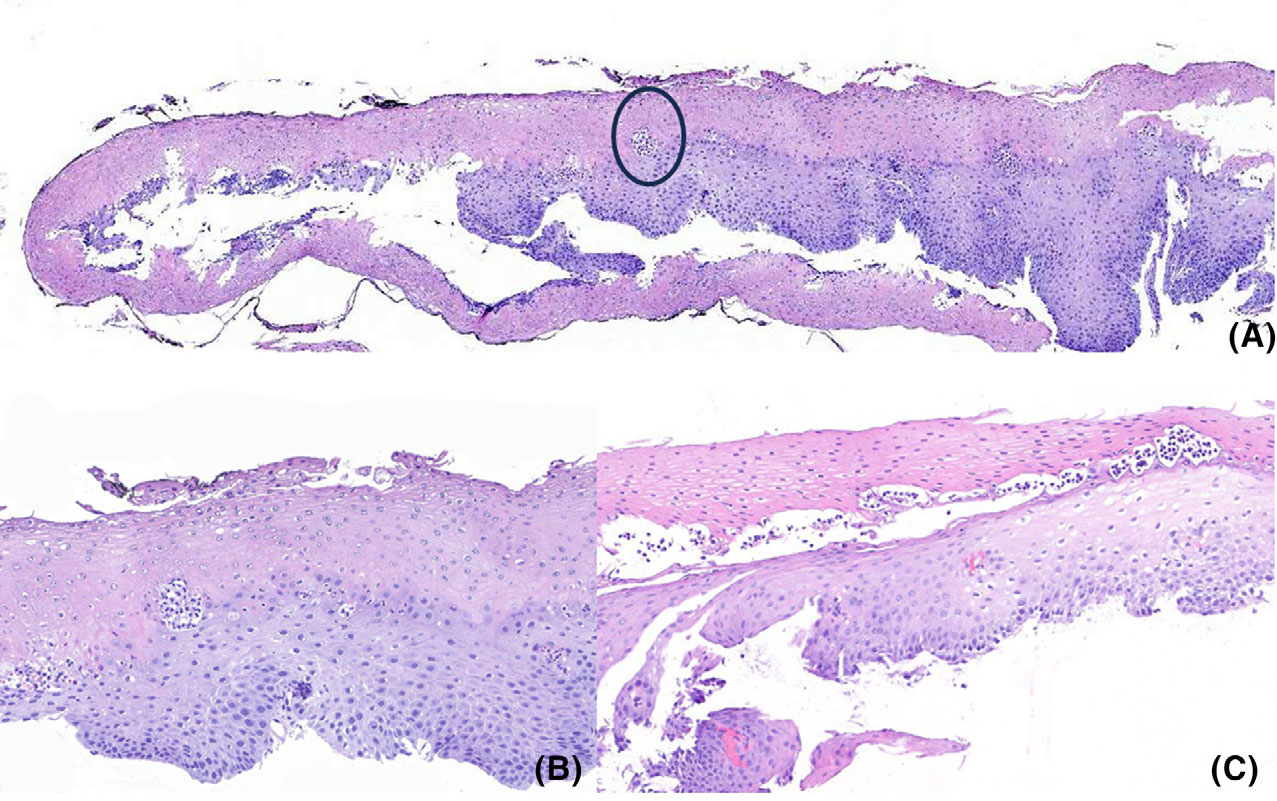

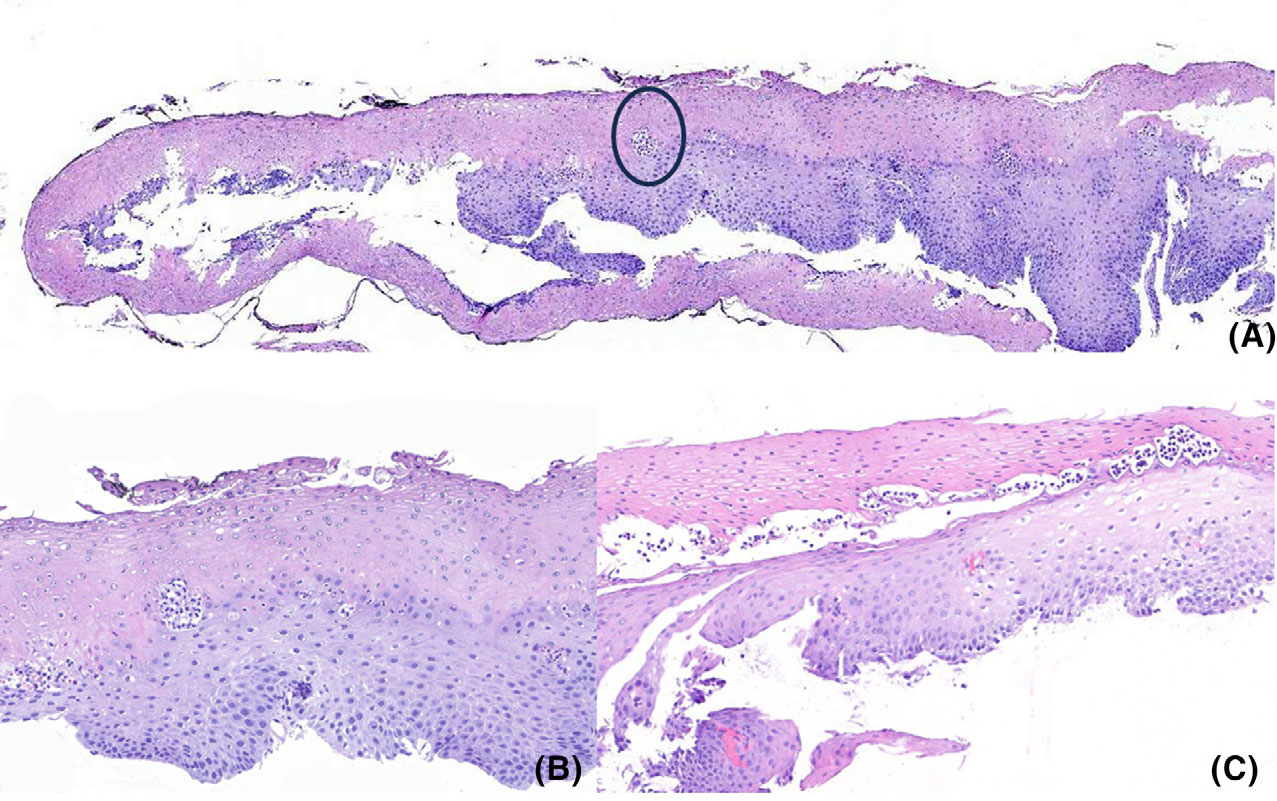

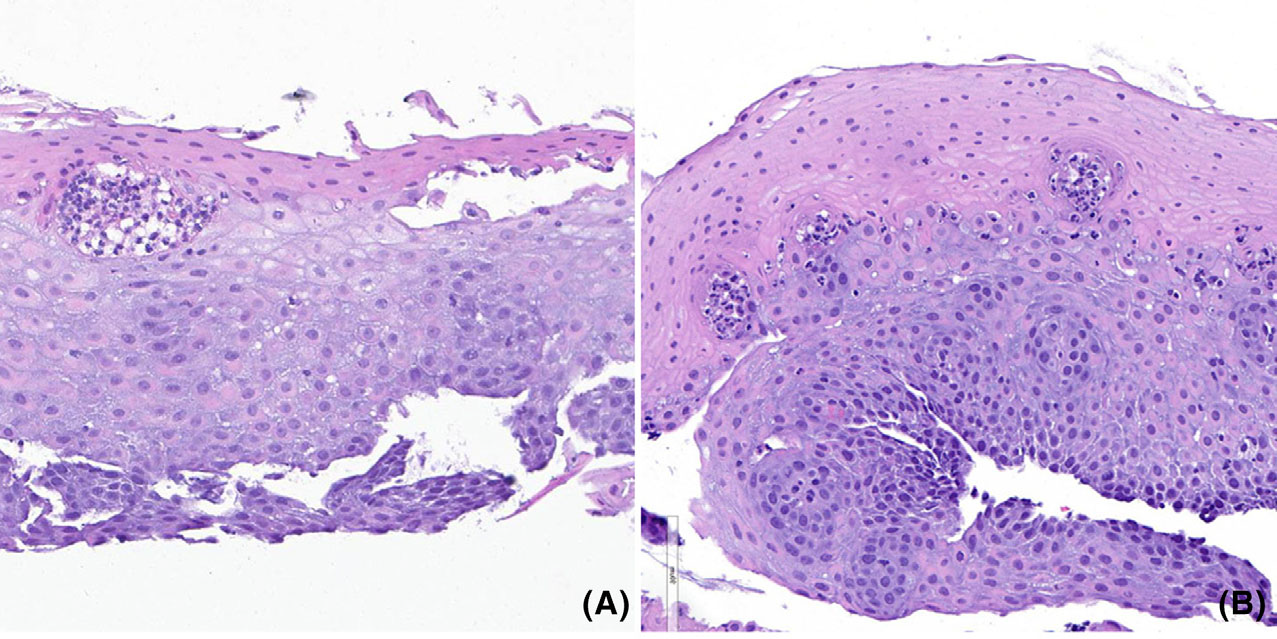

组织学表现方面,炎症组标本(共29例)均可见黏膜中层发生分离,并伴有融合性或散在的中性粒细胞性微脓肿(24例)或嗜酸性粒细胞性微脓肿(5例)。其中伴嗜酸性粒细胞性微脓肿的病例中,取自食管相同或不同节段的标本部分活检碎片可见双色性表现,但未见上皮剥脱现象。

图1.剥脱性食管炎:(A)双色性表现的食管黏膜,伴管腔面的脱落;表皮的中层有微脓肿;(B)微脓肿高倍镜;(C)黏膜分离处的融合性微脓肿。

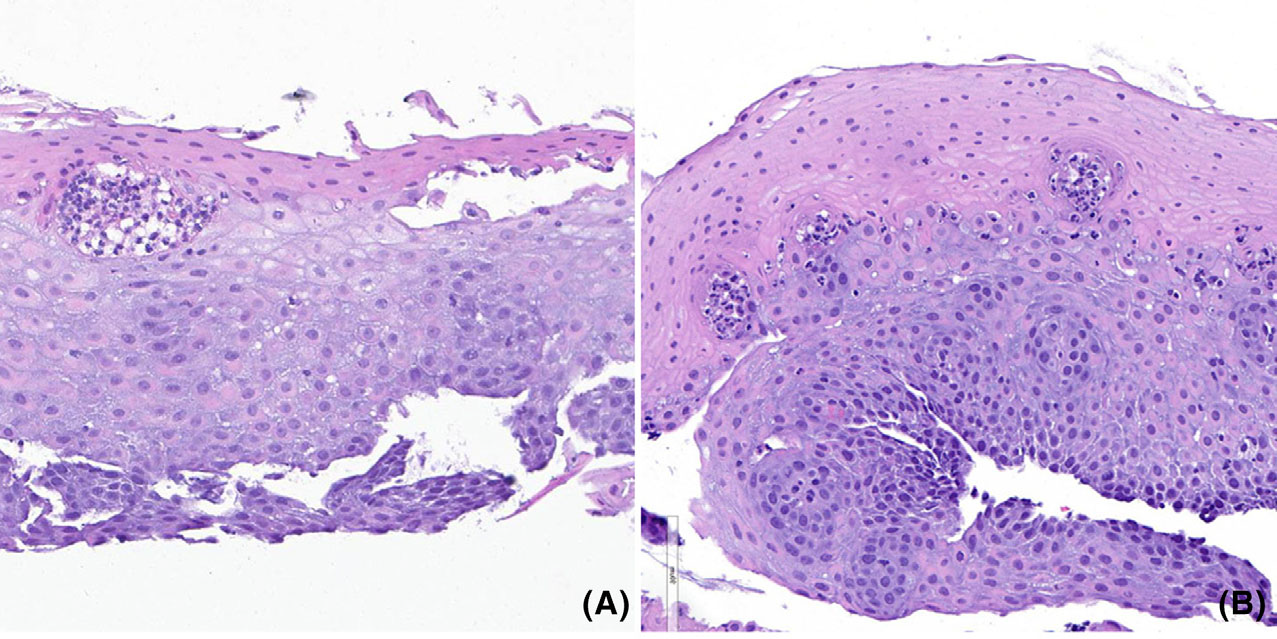

图2.剥脱性食管炎。(A)近裂隙的部位可见微脓肿;(B)另一处部位的活检,可见不连续的微脓肿,但未见上皮剥脱。

图2.剥脱性食管炎。(A)近裂隙的部位可见微脓肿;(B)另一处部位的活检,可见不连续的微脓肿,但未见上皮剥脱。

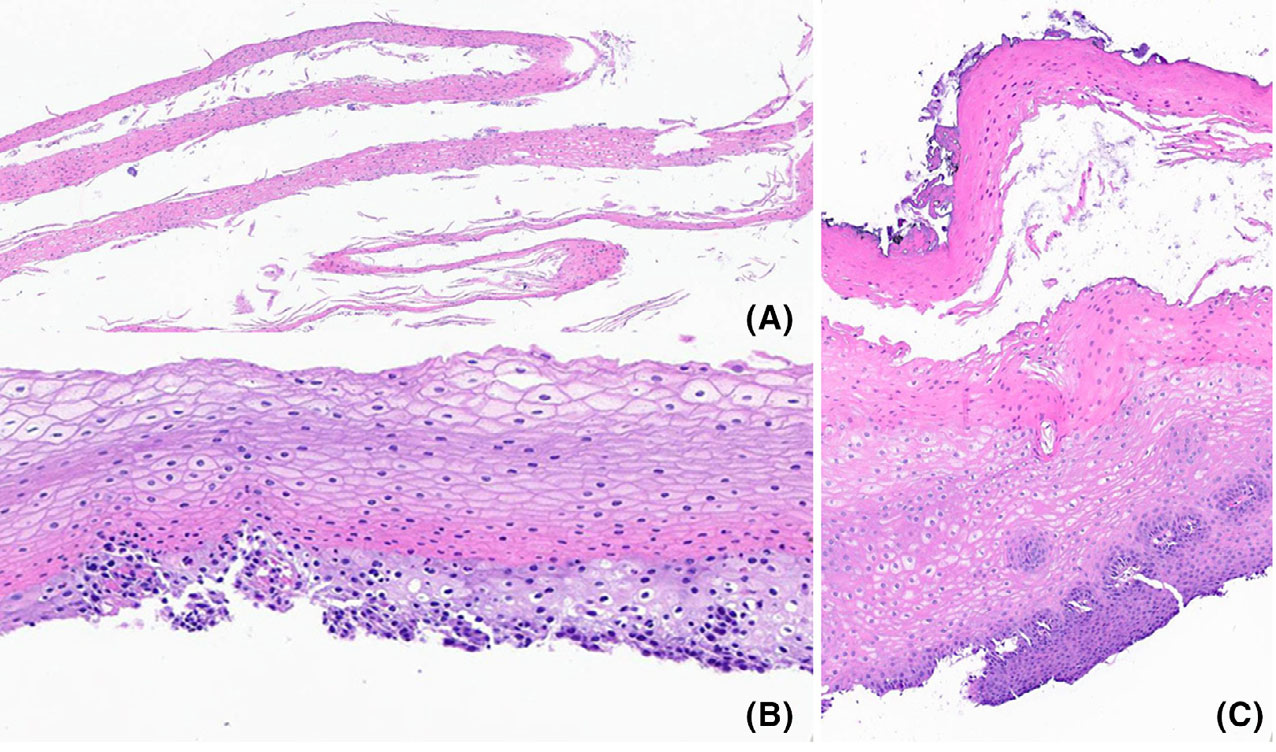

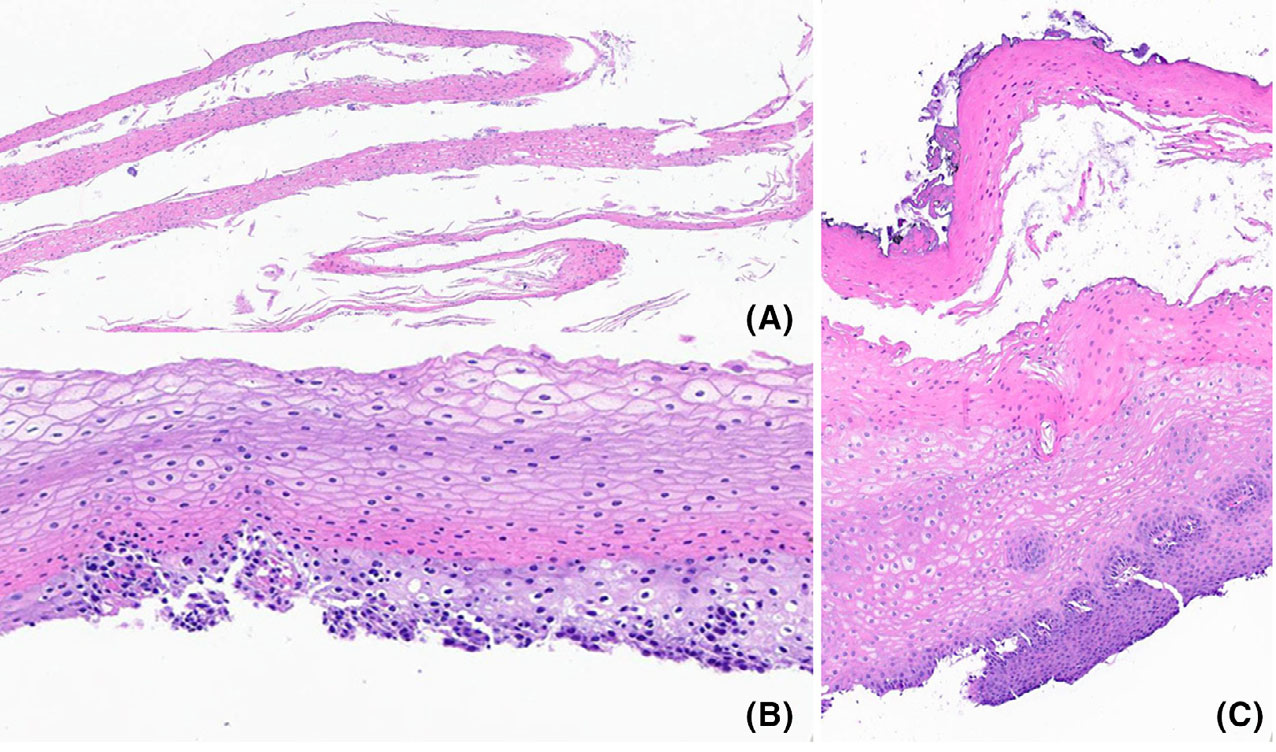

非炎症组病例在黏膜中层可见上皮裂隙。与炎症组病例相似,部分活检碎片可见染色方面的差异、即前述双色性,但并未形成明确的分离平面。

图3.不伴炎症的食管黏膜剥脱:(A)食管中段、发生了剥脱的一段较长的黏膜;(B)近段食管黏膜呈现染色的不同,但未见显著脱落;(C)另一例,黏膜管腔面表层三分之一处分离而导致上皮剥脱,无炎细胞浸润。

图3.不伴炎症的食管黏膜剥脱:(A)食管中段、发生了剥脱的一段较长的黏膜;(B)近段食管黏膜呈现染色的不同,但未见显著脱落;(C)另一例,黏膜管腔面表层三分之一处分离而导致上皮剥脱,无炎细胞浸润。

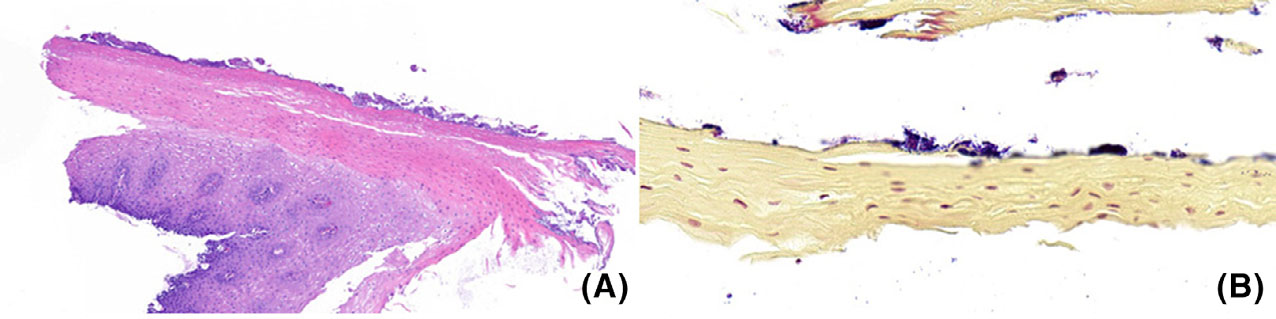

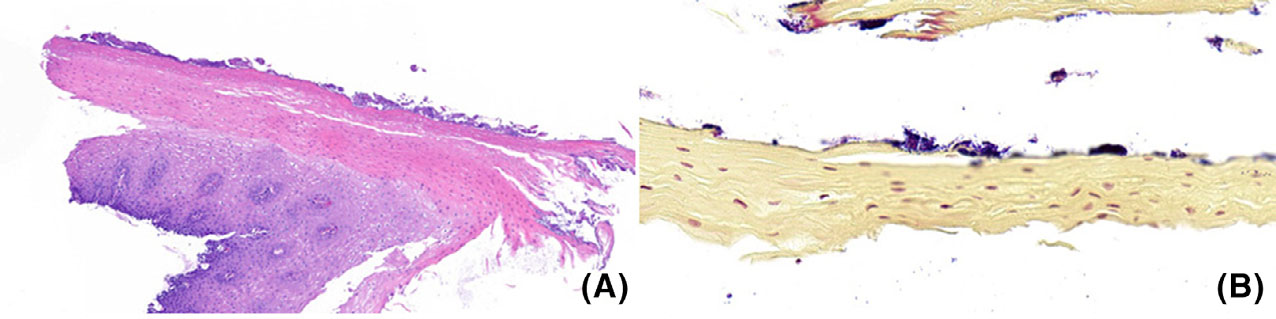

两组病例中,如果活检三块或更多,则均约半数病例在无剥脱的情况下存在双色性表现。革兰氏染色中,大部分病例(34/51,67%)均可在上皮内查见阳性细菌,且不伴炎症的病例组稍多见(16/22,73% VS. 18/29,62%)。PAS-D染色切片中,未见真菌。

图4.伴有细菌定植、但无炎症表现的食管黏膜剥脱。(A)活检标本可见管腔上皮部分性剥离。请注意观察紧密附着的细菌,且并无炎症细胞。(B)革兰氏染色,可见阳性球菌。

图4.伴有细菌定植、但无炎症表现的食管黏膜剥脱。(A)活检标本可见管腔上皮部分性剥离。请注意观察紧密附着的细菌,且并无炎症细胞。(B)革兰氏染色,可见阳性球菌。

16个病例(31%)有随访活检。共有4例患者最终出现了典型的嗜酸细胞性食管炎特征,其中2例来自最初的嗜酸性食管炎组,另外2例来自最初的中性粒细胞性食管炎组。后一组(即最初为中性粒细胞性食管炎的2例)中,其初始活检表现为黏膜分离处主要以中性粒细胞浸润为主,但同时也混合有嗜酸性粒细胞。这种混合现象在呈现急性中性粒细胞浸润模式的其他标本中并未观察到。7例“单纯性”中性粒细胞性食管炎和2例不伴炎症的病例中,观察到了形态正常的鳞状黏膜。随访活检中,有2名中性粒细胞性食管炎患者和1名不伴炎症患者观察到存在持续性的表层脱落。

小结

食管黏膜的管腔面浅层脱落是一个组织学表现,这一特征可伴或不伴炎症。脱落区域附近以及其他部分食管的活检组织中,可能存在特征性的炎症性或非炎症性模式,但尚未出现上皮分离。非炎症性病例更常与内镜下可见脱落特征相关,并且与鼻用/吸入性皮质类固醇的使用及需要开具这些药物的疾病(如哮喘/过敏性鼻炎)存在关联。病变主要位于食管中段以及多重用药史提示,脱落最可能与药物性损伤有关。与细菌和炎症的负相关性,表明它们的出现是在脱落处的定植而非感染。

借鉴其他胃肠道器官的术语使用,本文原作者建议将非炎症性的情况命名为“剥脱性食管病”(sloughing oesophageopathy),而将伴炎症者命名为“急性中性粒细胞性或嗜酸性粒细胞性剥脱性食管炎”(sloughing oesophagitis)。这些诊断术语不仅能更准确地反映损伤的组织学模式,而且根据是否存在炎症,可在未来研究中进行更深入的探究,从而识别病因学方面的相关性关联。

点此下载原文献

参考文献

Karaaslan S, Qin L, Hissong E, Jessurun J. A reappraisal of oesophageal mucosal biopsy specimens showing sloughing. Histopathology. 2025;87(4):598-605.

doi:10.1111/his.15522

共0条评论