[导读] 深圳市光明区人民医院病理科 赵东晖

病史:患者,男,33岁,2年前始无诱因间断出现双侧鼻塞,嗅觉减退,偶双侧额部胀痛。左侧总鼻道,右侧鼻中隔及鼻底均见红色、广基新生物堵塞。

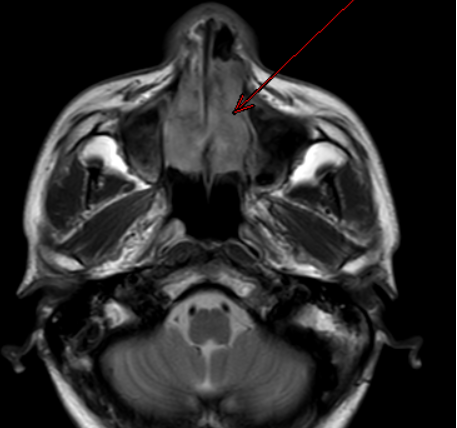

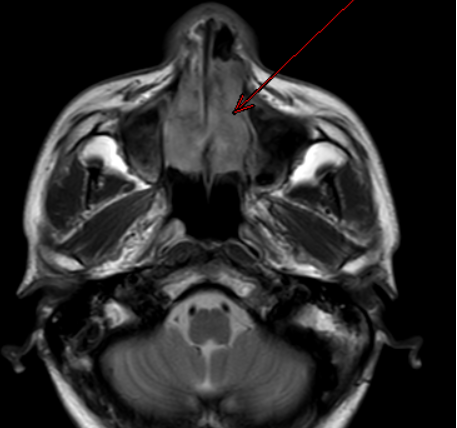

影像学检查:鼻窦MRI平扫+增强:双侧鼻道内见不规则软组织信号影,左侧较大者约30mm×17mm×18mm;各鼻旁窦壁完整,骨质无破坏。 鼻咽部黏膜正常,双颈部未见肿大淋巴结。

病理检查:

大体:送检双鼻腔息肉样碎组织一堆,大小1.8×1.5×1cm,切面灰白,质软,均全取。

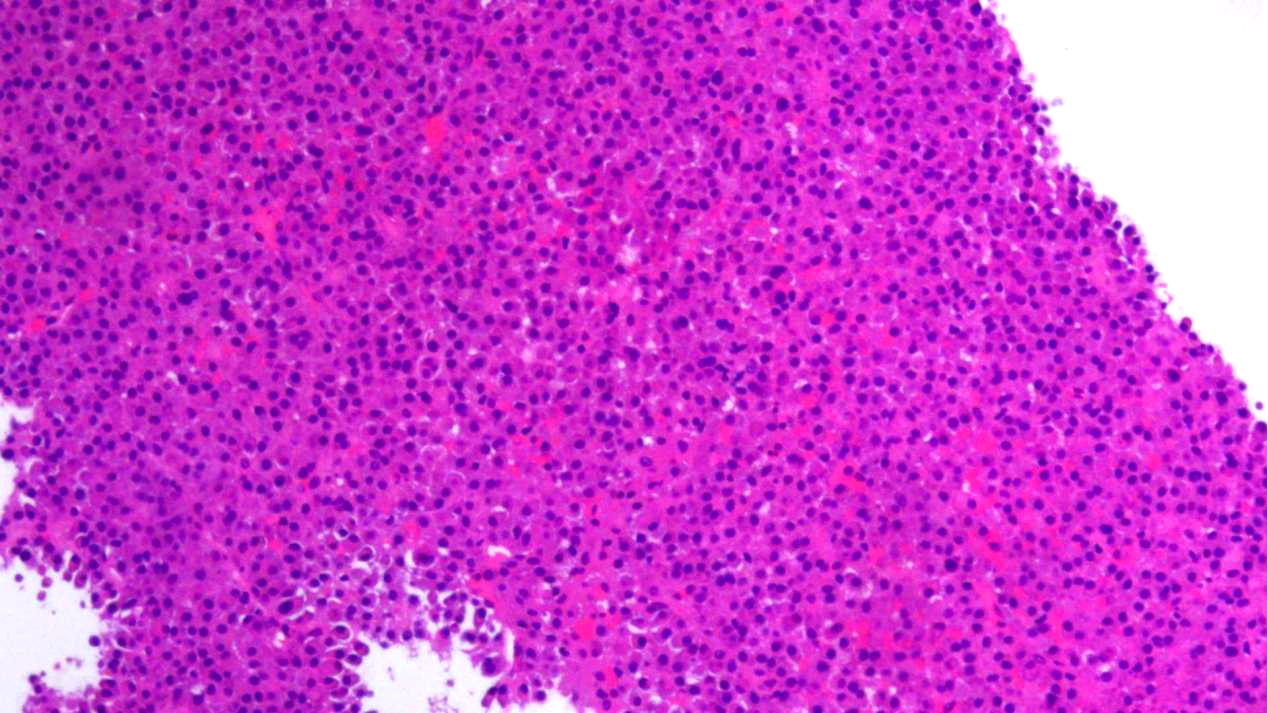

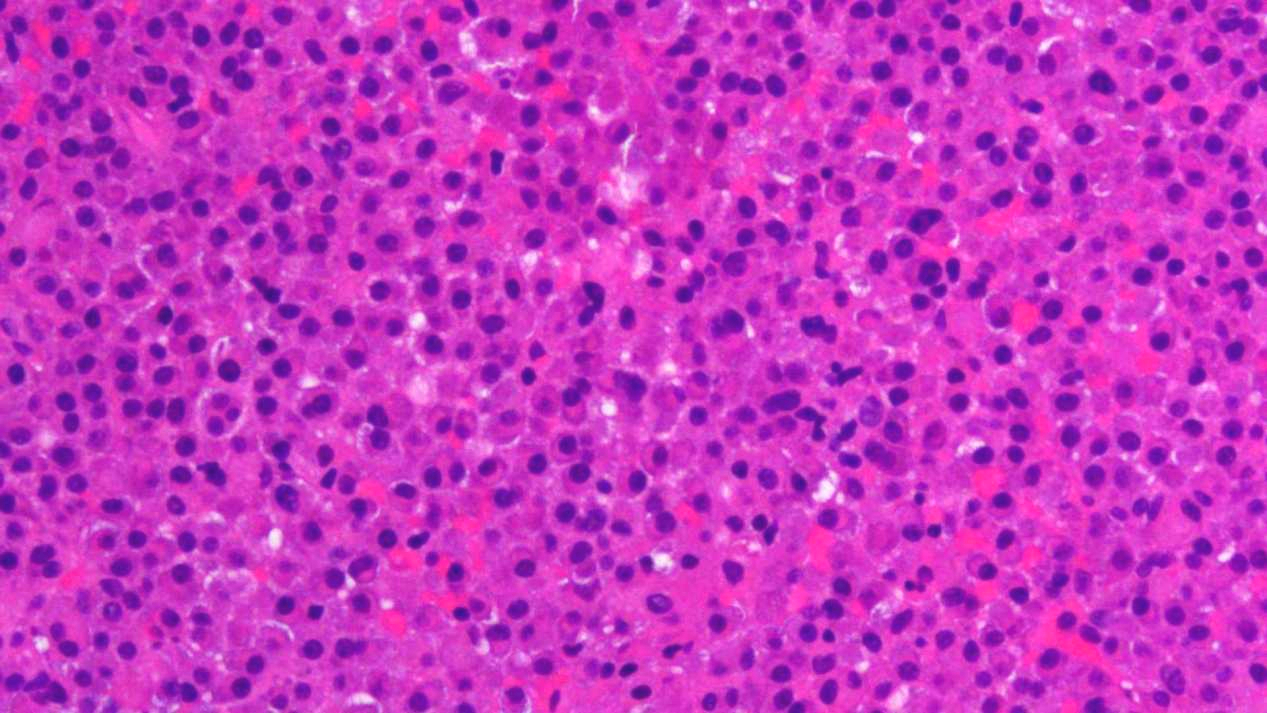

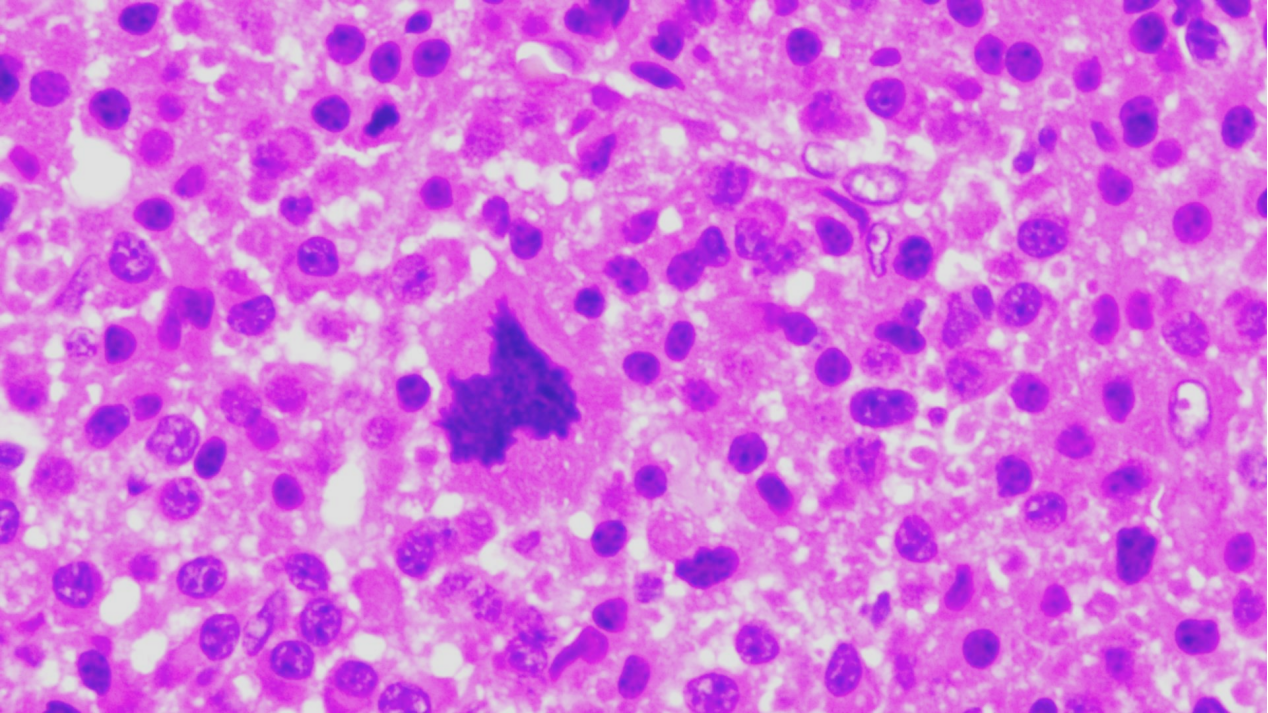

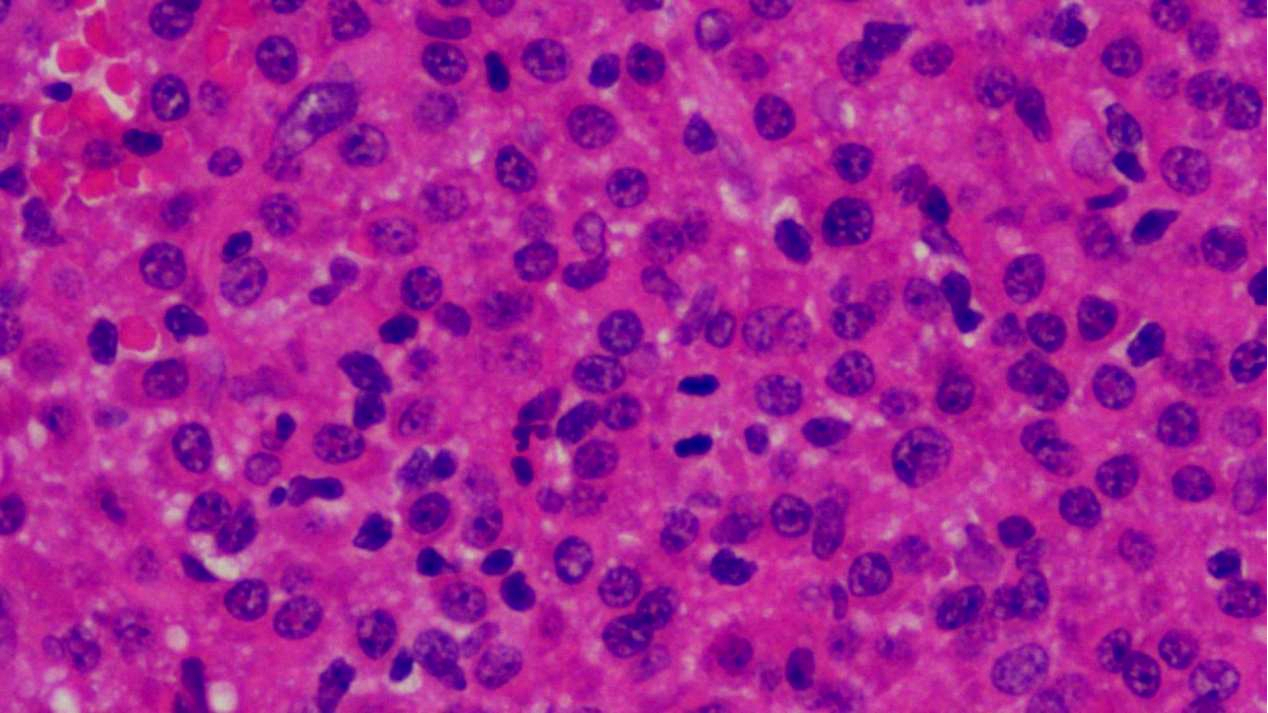

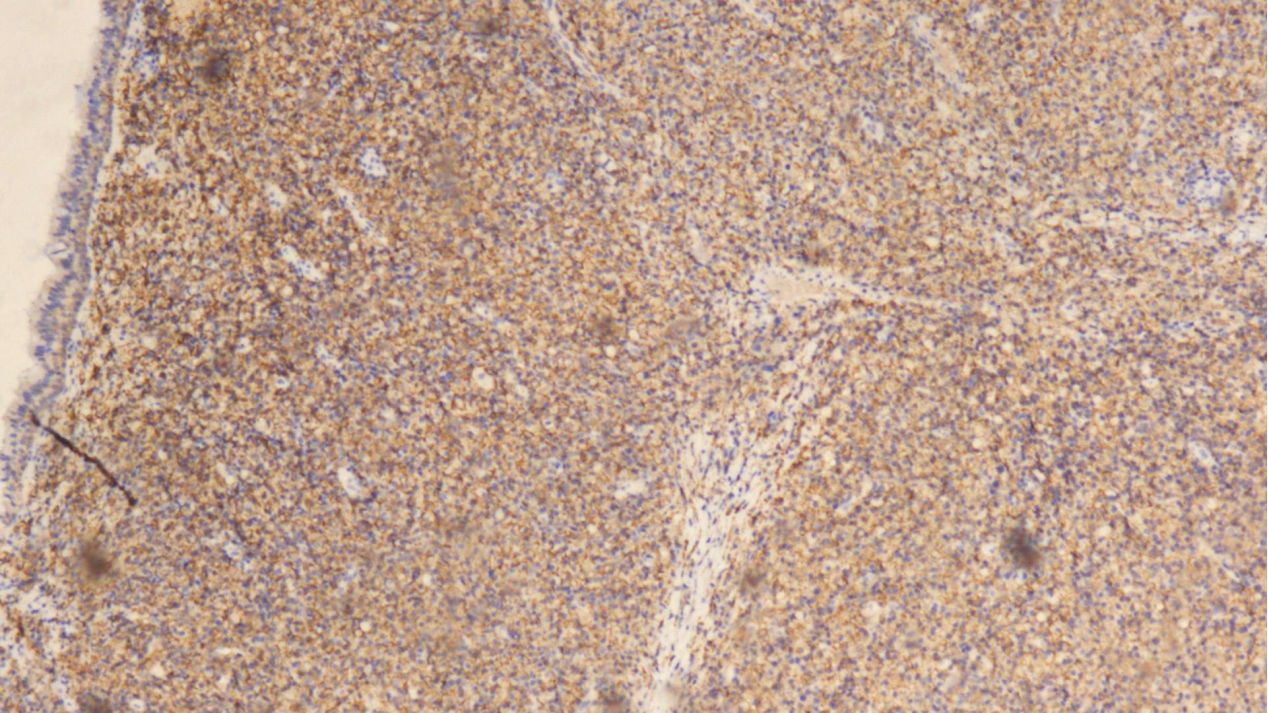

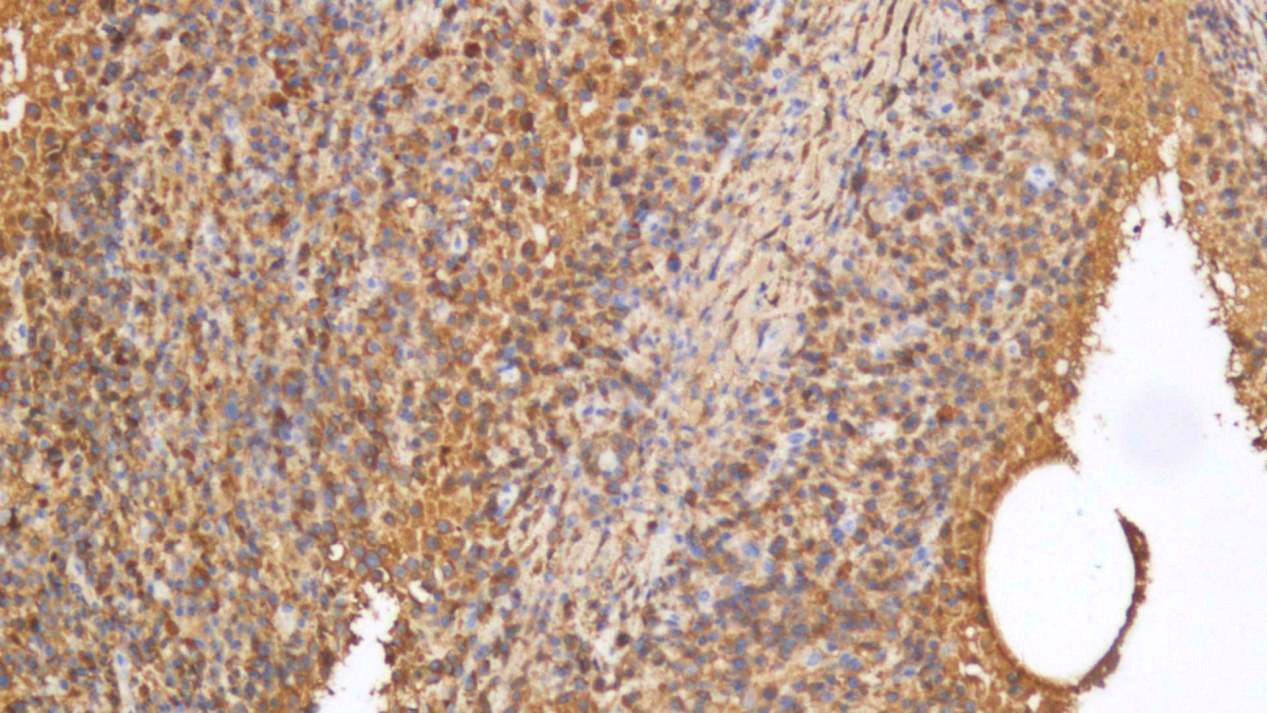

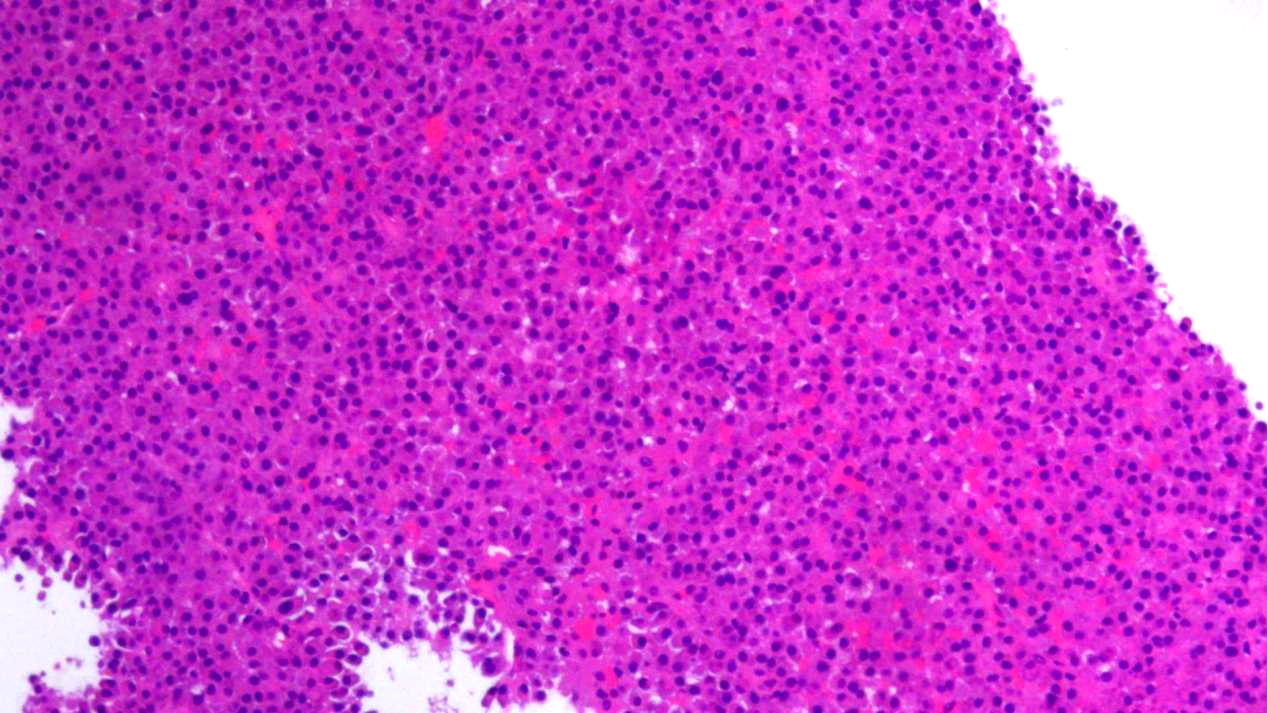

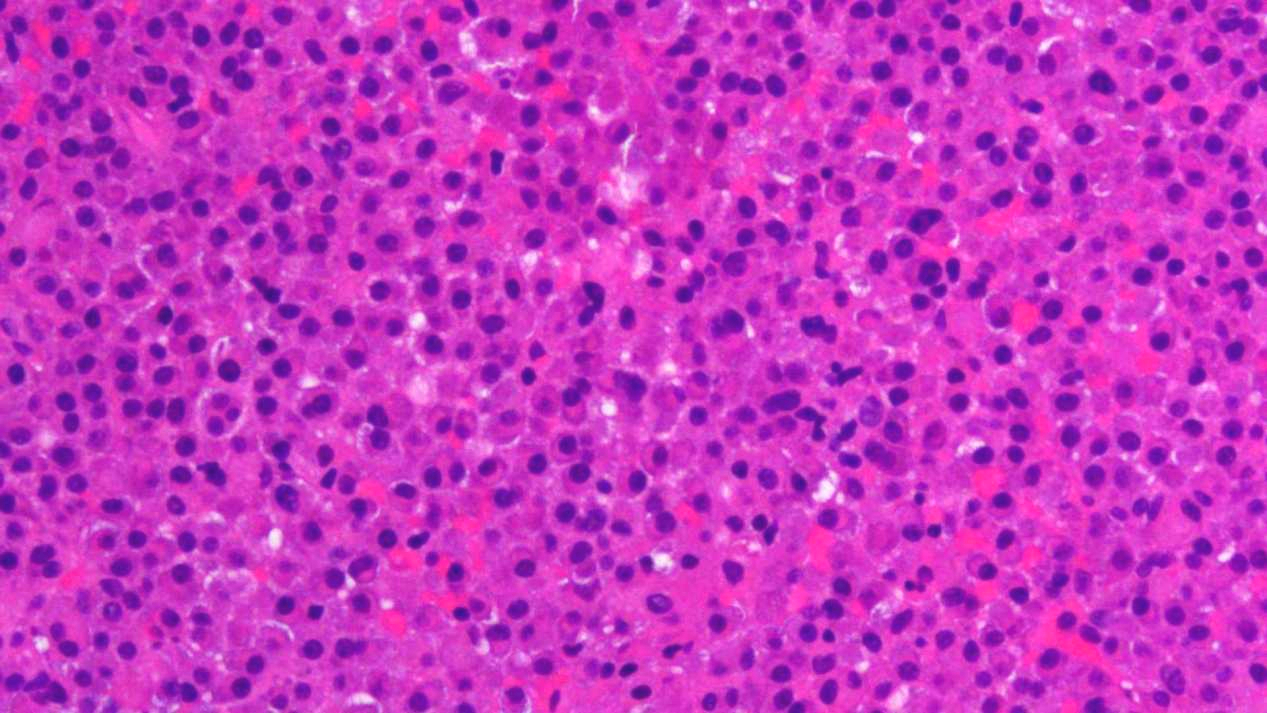

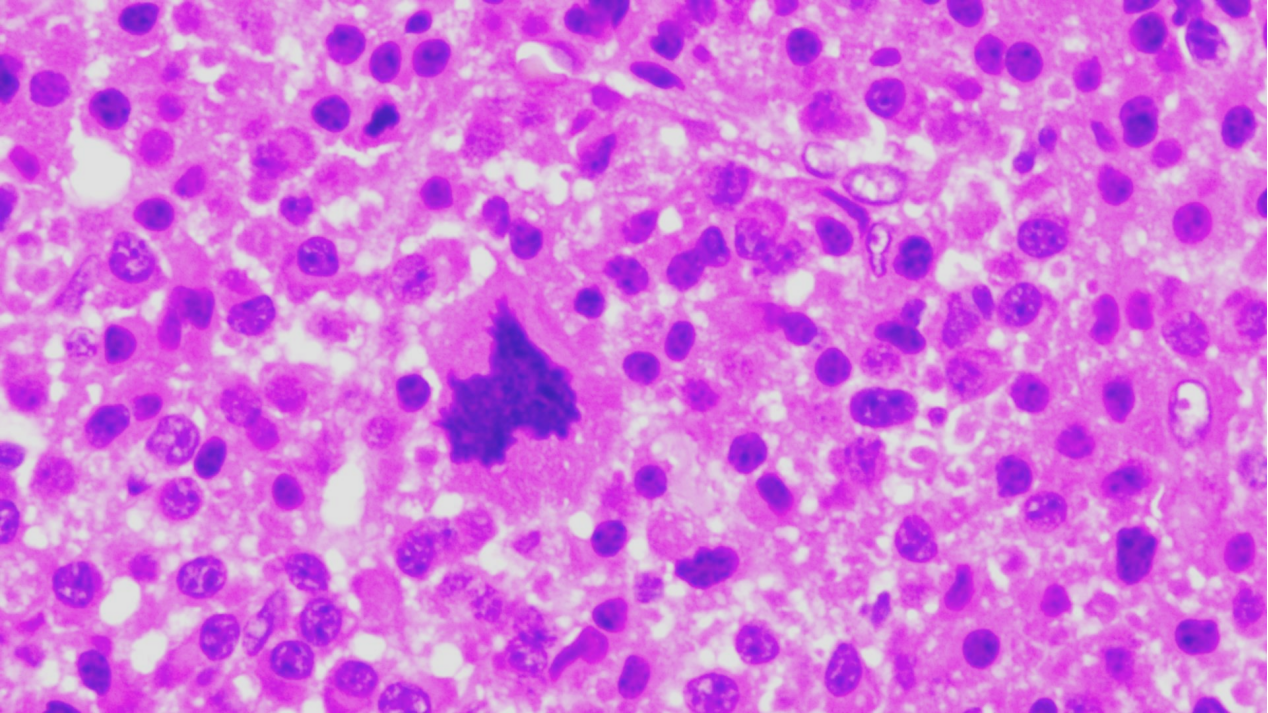

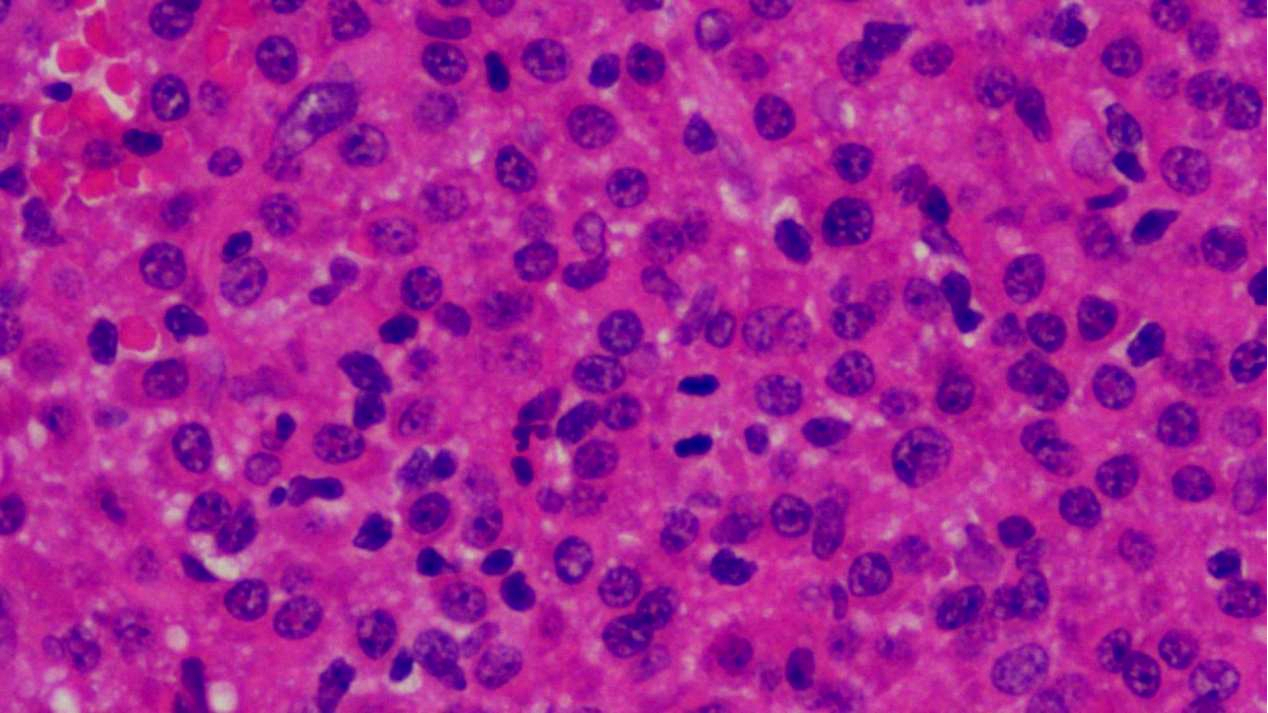

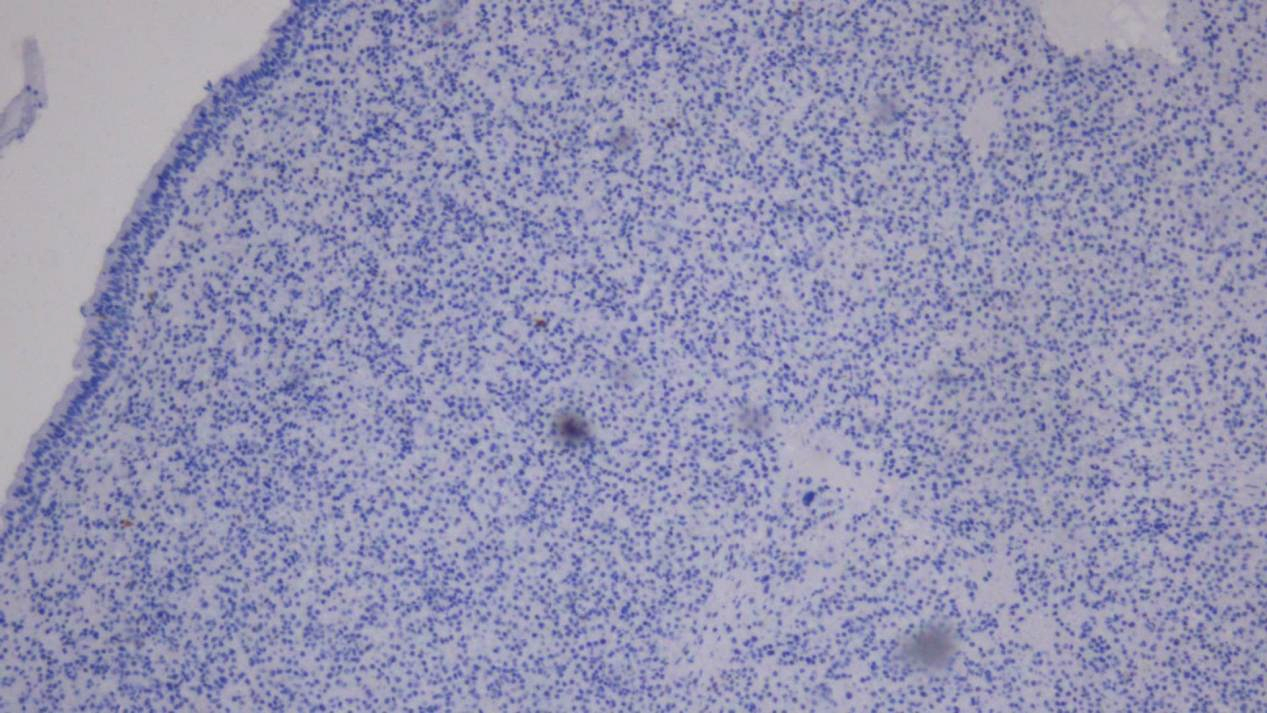

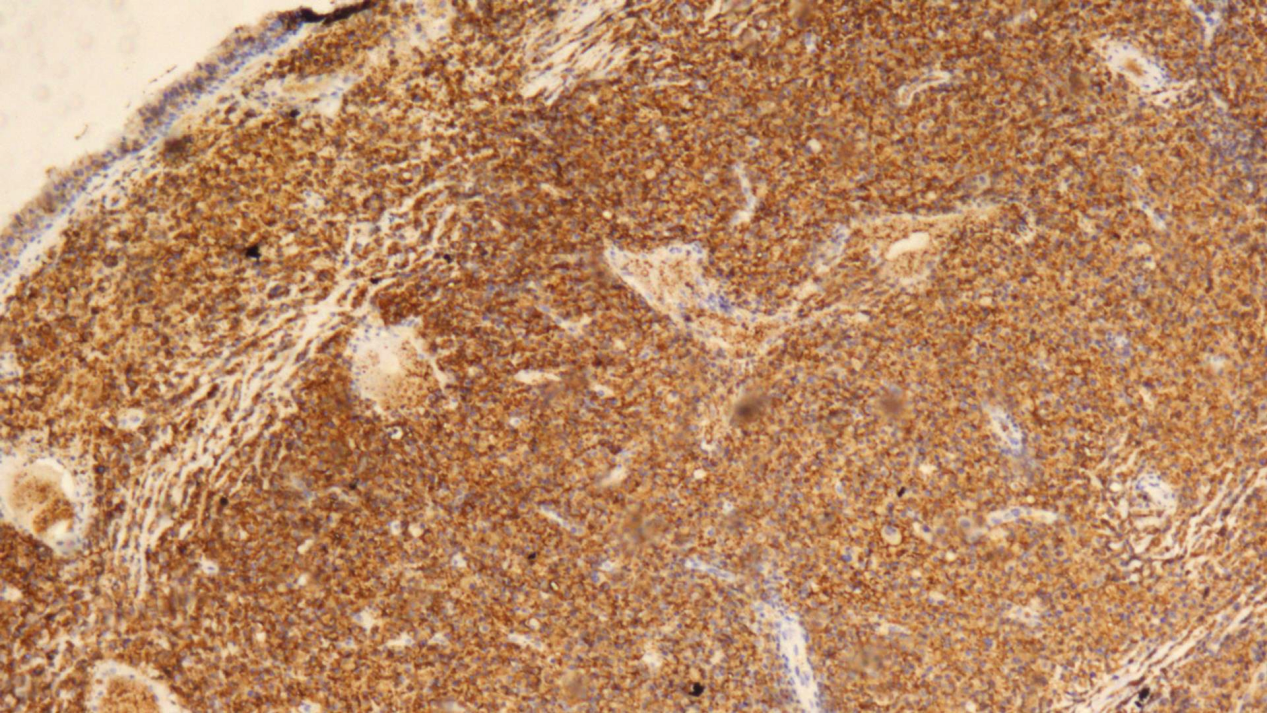

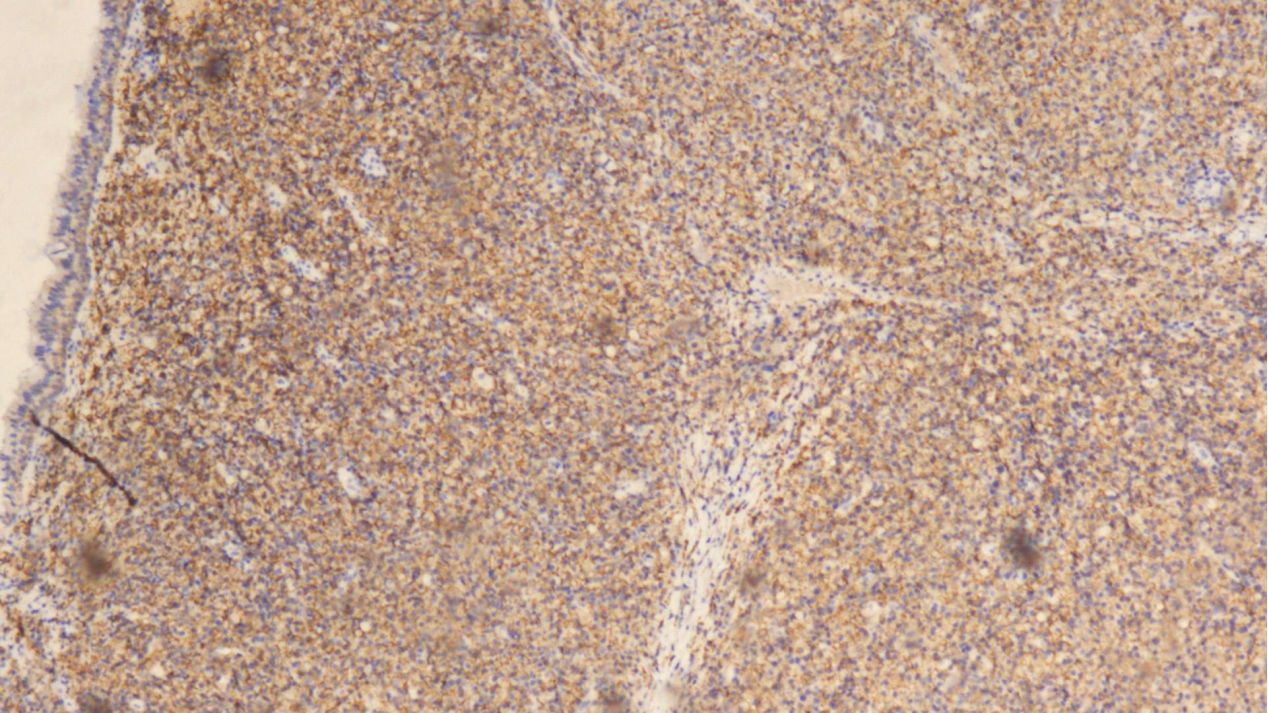

镜下:黏膜下间质内见瘤组织弥漫增生,细胞核增大,圆形,深染,可见核仁,核分裂象,胞质嗜酸性,核偏位,伴坏死,并见个别瘤巨细胞。

黏膜下间质内见瘤组织弥漫增生

细胞核增大,圆形,深染,核偏位,胞质嗜酸性

见核仁,并见散在瘤巨细胞

见核分裂象

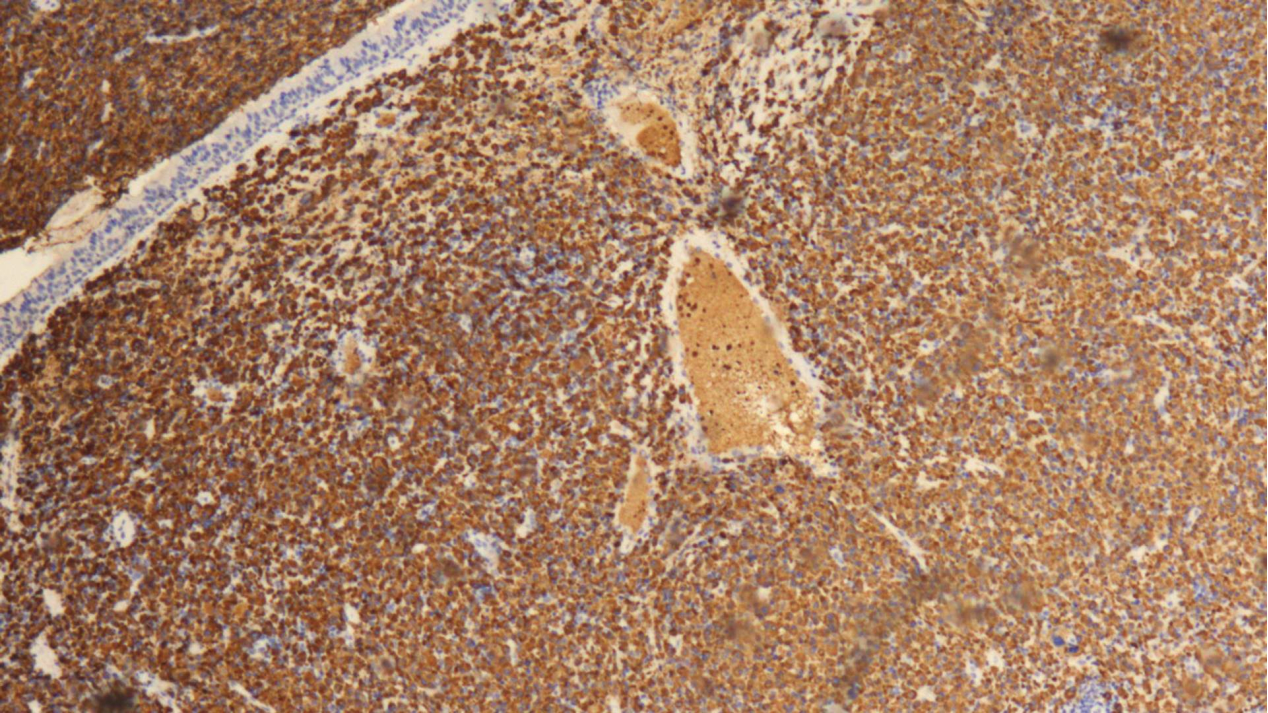

免疫组化结果:

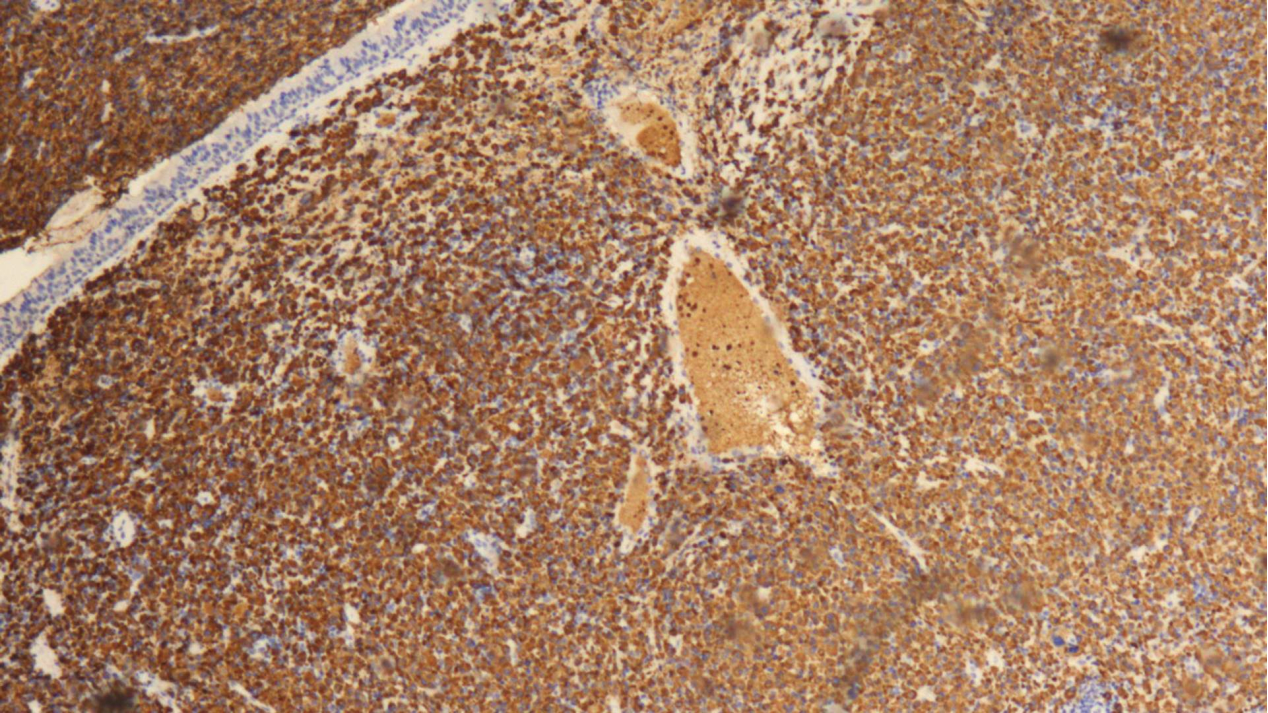

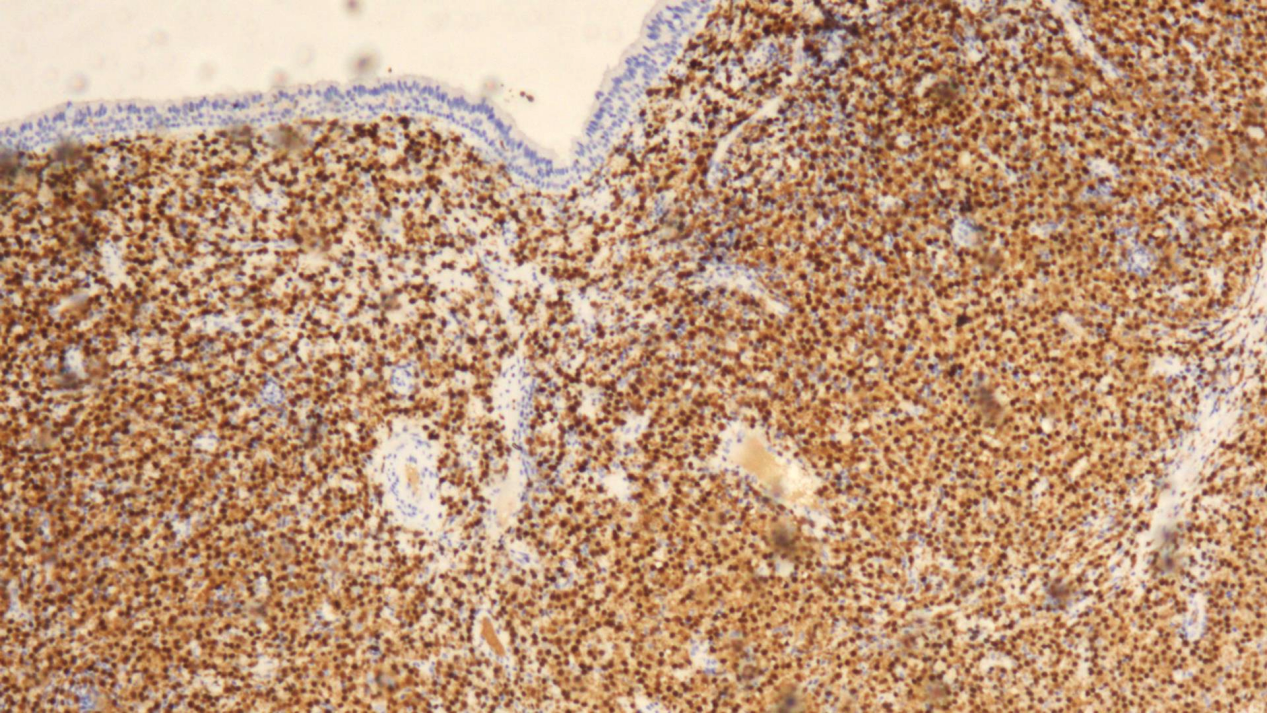

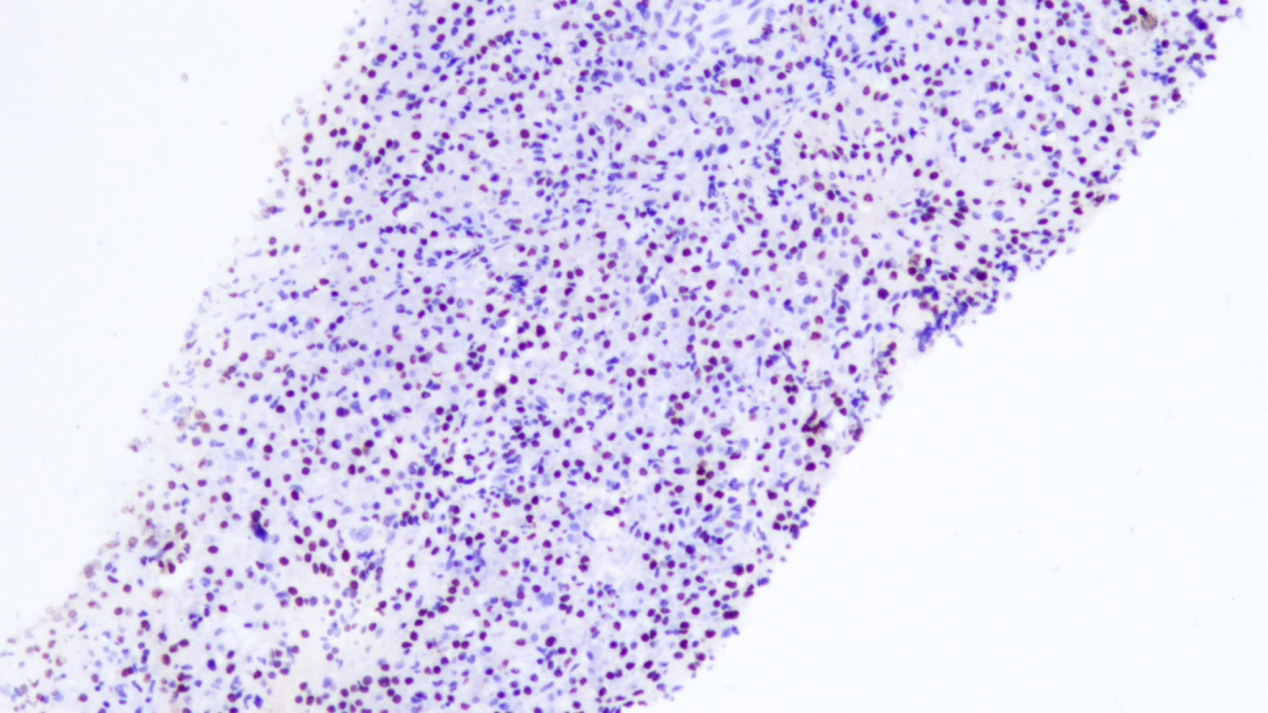

CD79a、CD38、CD138、MUM1、CD10、Bcl-2均弥漫(+);

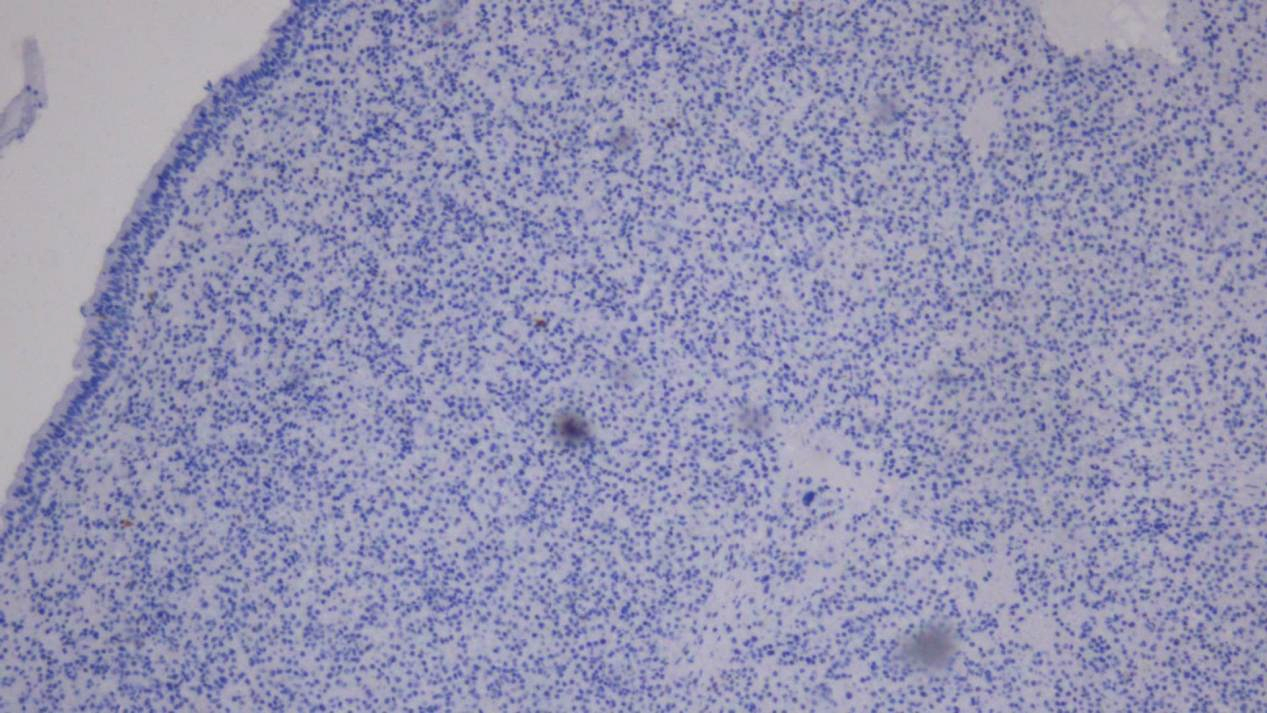

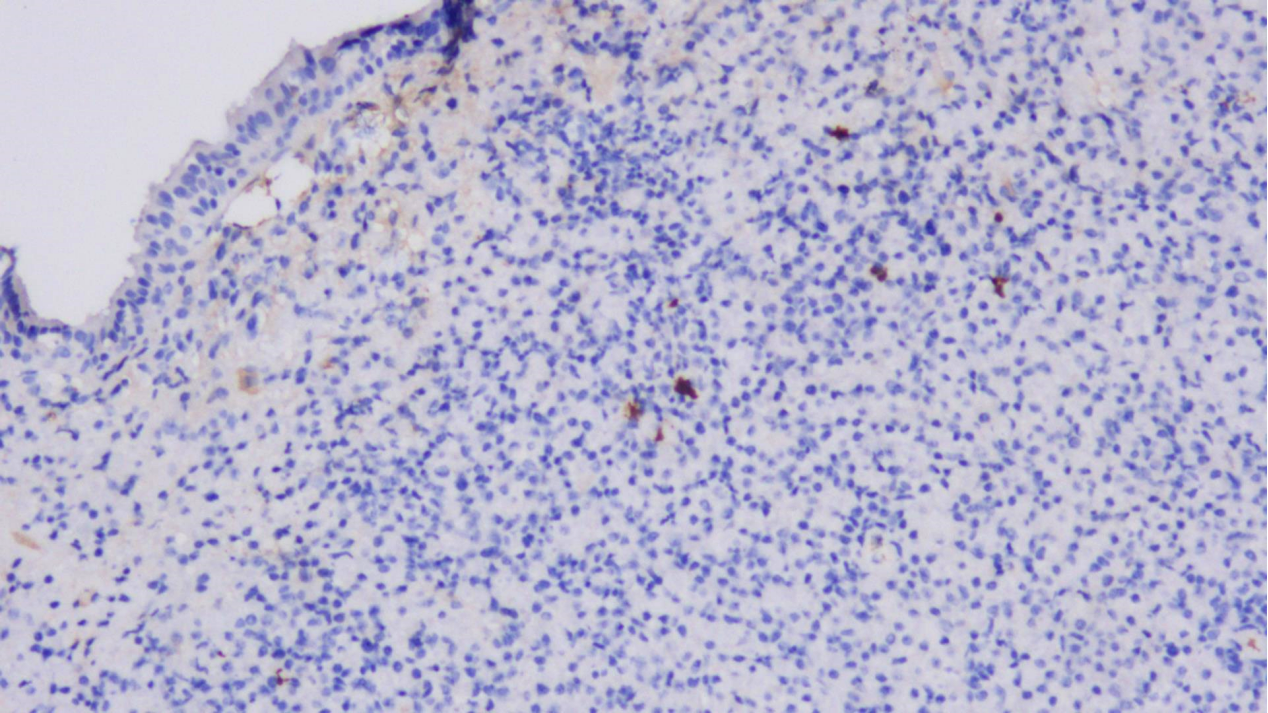

Lambda(+)、Kappa(-),呈轻链限制性表达;

CD3、CD5散在T淋巴细胞(+);

CD20、Bcl-6、EMA、AE1/AE3、TdT、CD21均(-);

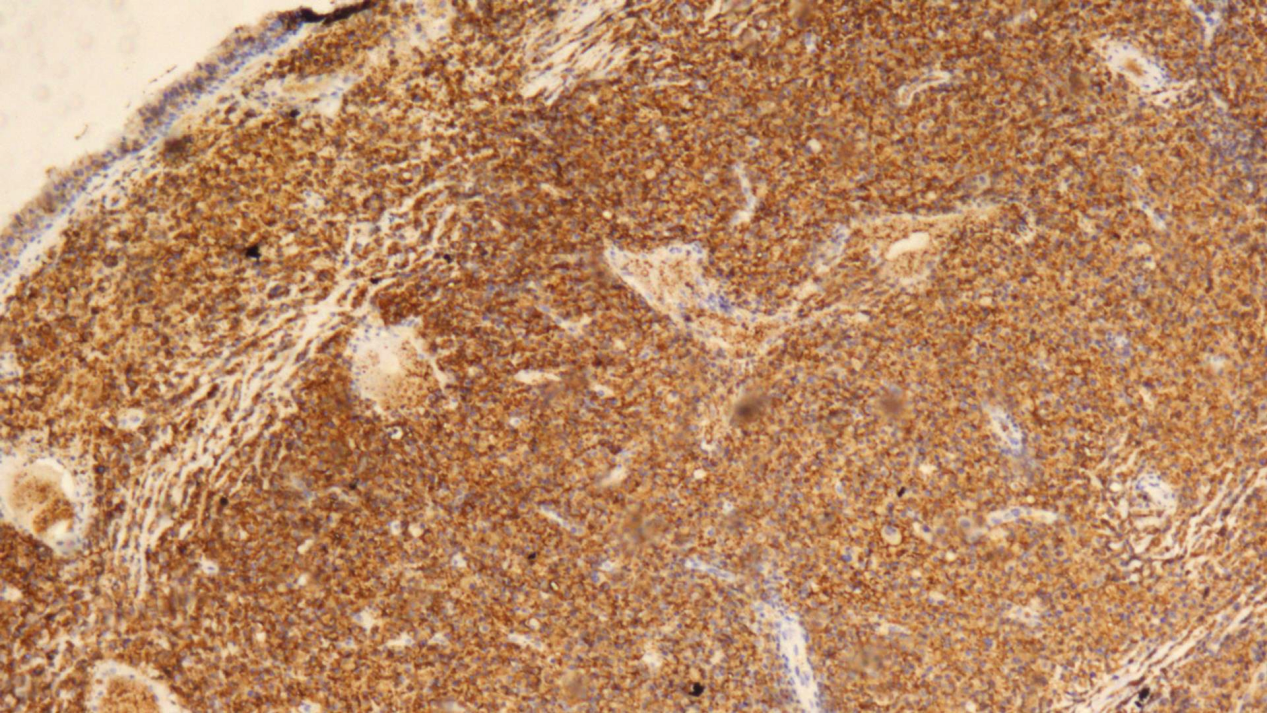

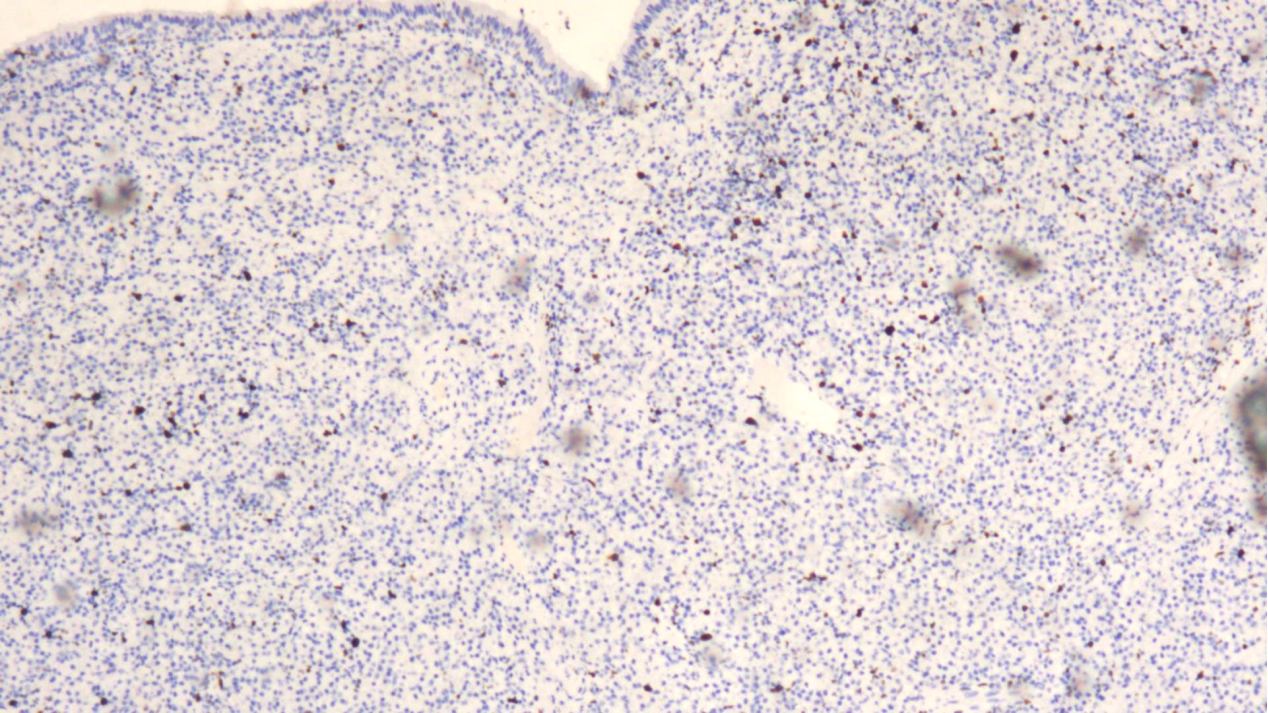

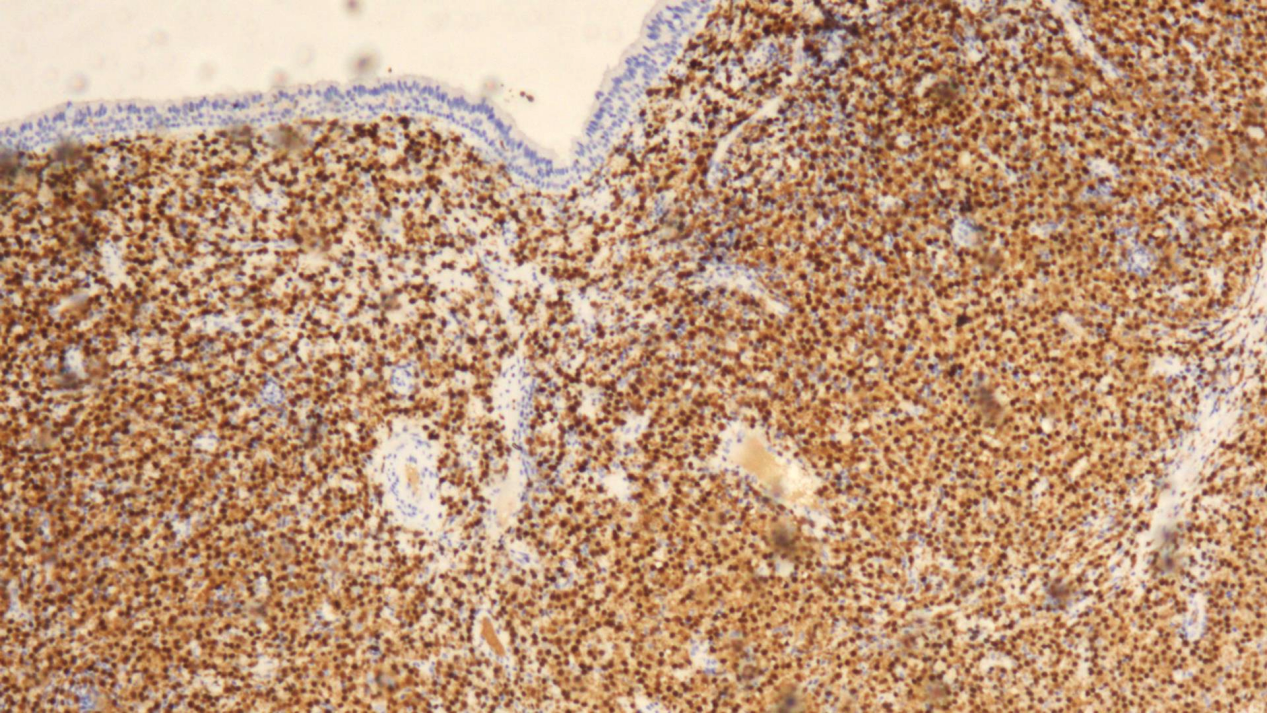

Ki67(约10%+);

EBER原位杂交结果:(+)。

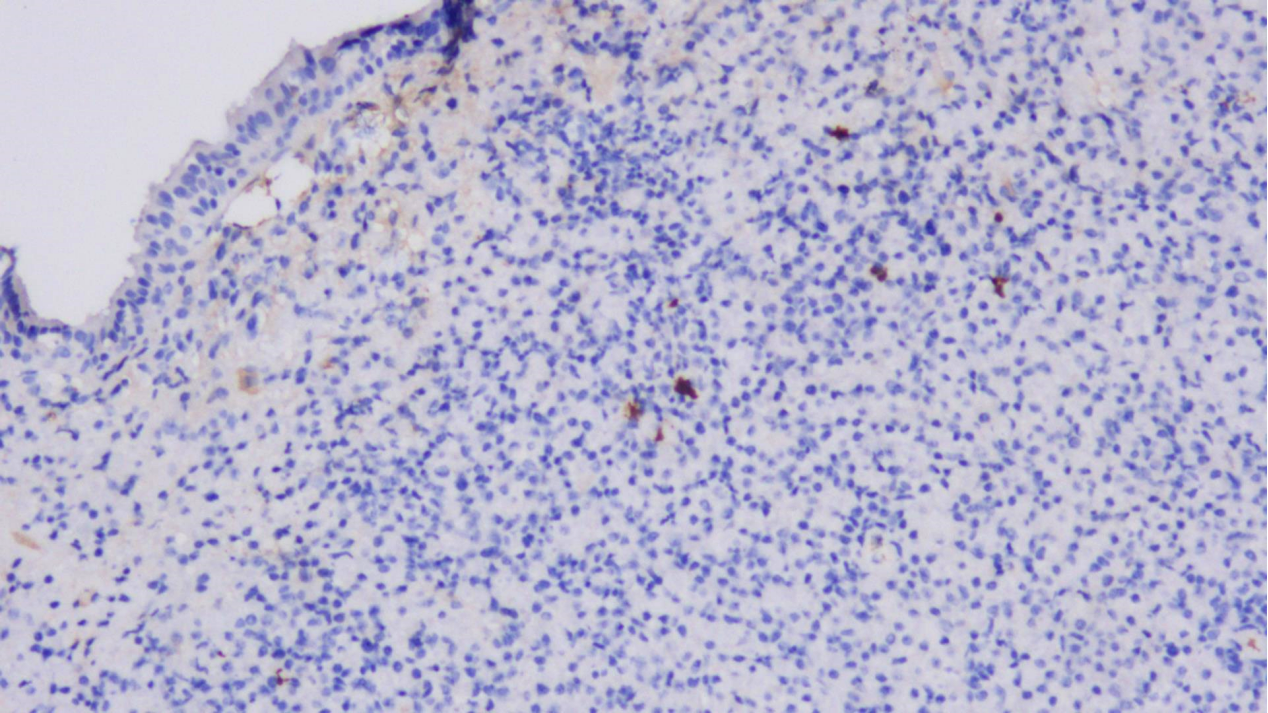

CD79a(弥漫强+)

CD20(-)

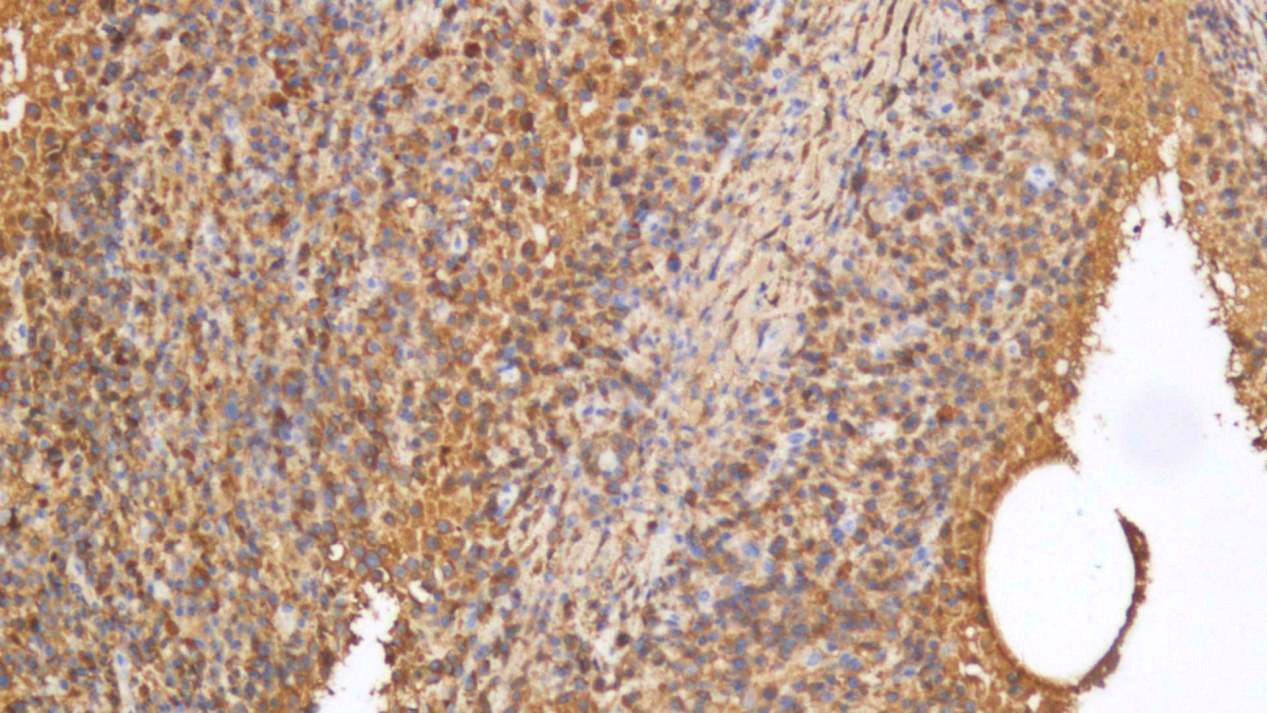

CD38(弥漫强+)

CD138(弥漫强+)

Mum1(弥漫强+)

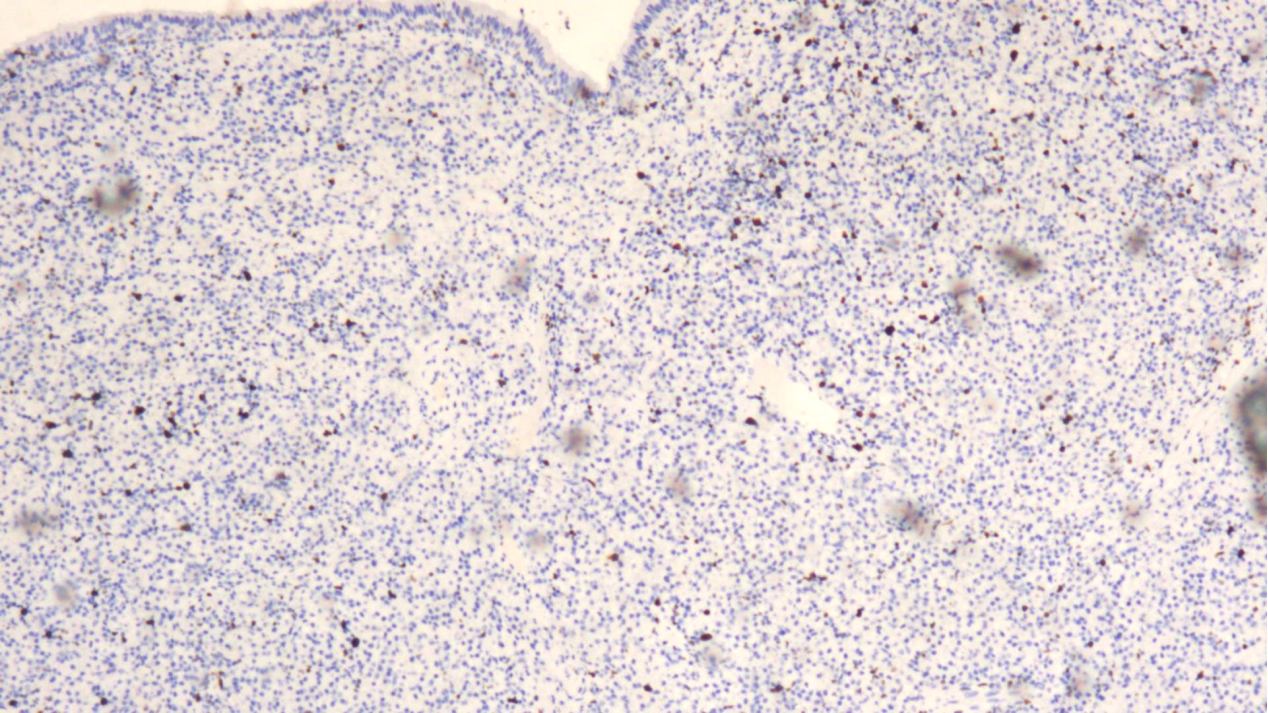

Kappa(-)

Lambda(弥漫强+)

Ki-67(约10%+)

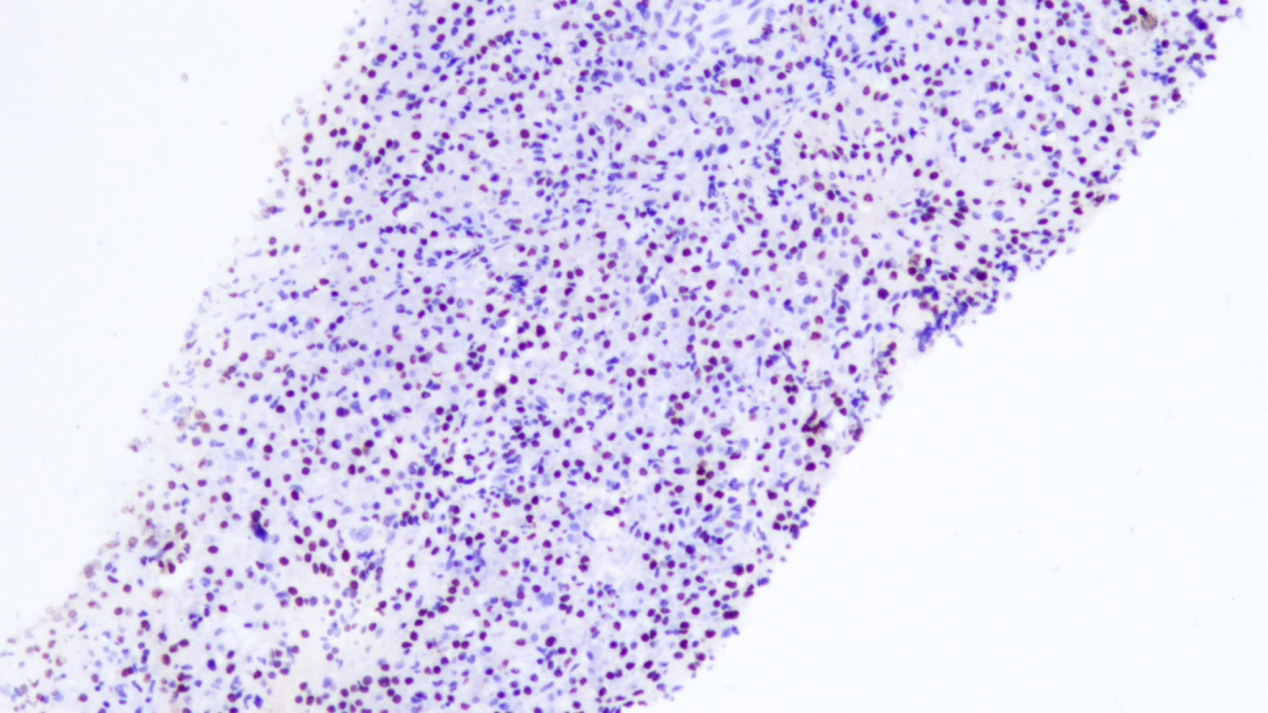

EBER原位杂交(+)

病理诊断:

(双侧鼻腔)髓外浆细胞瘤,伴EBV感染。

讨论:

定义:浆细胞瘤是一种克隆性浆细胞增生的孤立性肿瘤,没有浆细胞(多发性)骨髓瘤或浆细胞瘤形成引起的终末器官损伤的证据。浆细胞瘤是一类分化成熟的浆细胞肿瘤,一般不伴有EB病毒感染,复习相关文献,目前报道EB病毒阳性的髓外浆细胞瘤不超过10例。虽然浆细胞瘤中极少伴EB病毒感染,但是移植后的浆细胞瘤伴有EB病毒感染近年来有不少报道,它与移植后发生的EB病毒相关的淋巴组织增殖性疾病是一致的。

罕见的EBV+EMP(免疫功能正常患者的EBV+髓外浆细胞瘤,EPIC)。EPIC累及鼻腔,较少累及头颈部其他部位或胃肠道,组织学和免疫表型特征与其他EMP相似,但EPIC通常含有许多CD8+T细胞,本例与此符合。罕见EBV+骨浆细胞瘤。

ICD-O编码:

9731/3 孤立性骨浆细胞瘤

9734/3 髓外浆细胞瘤

亚型:骨孤立性浆细胞瘤(SPB);髓外浆细胞瘤(EMP)

部位:SPB主要出现在造血活跃的骨骼中,中轴骨骼比四肢骨骼更容易受累。脊柱最常受累,其次为盆腔、肋骨、颅骨和长骨。EMP最常见于上呼吸道(鼻腔、副鼻窦、鼻咽、喉)。

临床特征:患者出现局部疼痛、肿胀、骨折和/或脊髓压迫。大约一半的患者有血清副蛋白,IgG最常见,其次为IgA。放射学上,SPB是一个孤立的溶骨性病变。

流行病学:所有浆细胞肿瘤中约2-5%为浆细胞瘤。SPB常见。男:女比例,SPB为1.5-2:1;EMP为2-3:1。患者多为中老年人,平均年龄为55-65岁。发病率随年龄增加。年轻人偶尔受到影响。

病因学:EMP主要出现在持续抗原暴露部位。移植后浆细胞瘤与免疫调节障碍有关。

发病机制:EMP细胞遗传学与PCM中的细胞遗传学重叠。

大体:SPB是一种软的、胶冻状的、出血性病变。

组织病理学:肿瘤性浆细胞呈片状生长。在骨中,这些细胞替代骨髓和骨小梁,有时会导致骨折。细胞形态因病例而异。一些由外观正常的浆细胞组成,另一些由增大的非典型浆细胞组成,具有明显的核仁,以及一些具有大核、泡状染色质和明显中央核仁的浆细胞。罕见病例有间变性形态或淀粉样蛋白沉积。可见Dutcher小体。

细胞学:SPB可显示一系列分化,从小而圆的浆细胞到异型浆细胞。EMP病例往往更具差异性。

诊断分子病理学:通过轻链免疫组化、原位杂交或流式细胞术、克隆免疫球蛋白基因重排有助于诊断。

基本和理想的诊断标准:经活检证实为骨或髓外部位克隆性浆细胞瘤;无克隆B细胞;体格检查或影像学检查无其他(浆细胞)病变;无浆细胞瘤导致的内脏损害(高钙血症、肾功能不全、贫血和骨病变);非靶向骨髓取材中克隆浆细胞小于10%的浆细胞瘤区分开来。

分期:对患者进行全面评估以排除PCM,包括全血细胞计数;血清肌酸酐、钙和游离轻链;血清和尿蛋白电泳及免疫固定电泳;骨髓抽吸和活检,以检查克隆浆细胞的存在(包括流式细胞术、FISH和普通细胞遗传学),并使用全身CT、PET-CT或MRI进行高灵敏度影像学。

免疫表型:与PCM相似,但在EMP中cyclinD1和CD56表达很少或没有。IgG表达最常见,其次为IgA。IgA+EMP可能具有独特的特征,包括淋巴结和淋巴结外受累频繁,易影响较年轻的患者,其中一些患者伴有免疫调节障碍。

鉴别诊断:最主要鉴别浆母细胞性淋巴瘤:免疫抑制或老年患者的浆母细胞形态、可染体巨噬细胞、高增殖指数和MYC重排,尤其是在口腔中。浆母细胞性淋巴瘤通常为EBV+,与绝大多数浆细胞瘤相反。浆细胞瘤HE切片中可见类似神经内分泌肿瘤形态,CD138可对上皮细胞和浆细胞进行染色。角蛋白、神经内分泌标记物、MUM1和κ及λ的免疫组化染色有助于确定诊断。

预后和预测:EMP的标准管理包括相关的靶区放射治疗,剂量通常为40-45Gray。5-20%的病例发生局部复发。与SPB相比,EMP进展为PCM的风险较小,5年PFS为70-93%,而SPB为38-44%。

诊断体会:鼻腔肿瘤见瘤细胞弥漫增生,核偏位,要想到浆细胞瘤的可能,部分瘤细胞核非典型性,同时也要想到伴EBV感染的可能。对于考虑EBV阳性浆细胞瘤的病例尤其要详细询问病史,看是否有移植病史。本例免疫功能正常,无疼痛及溶骨性改变。

参考书籍:

[1]WHO第5版《淋巴造血系统肿瘤诊断病理》.

共0条评论