[导读] 编译整理:强子

引言

我经常戏言,“病理不讲理”。比如,按照肿瘤命名原则,上皮来源的恶性肿瘤被称为癌,间叶来源的恶性肿瘤被称为肉瘤;但总是有些家伙比较另类,比如,“肉瘤样癌”是什么情况?美国俄亥俄州立大学病理专家Plaza等人通过回顾性分析74例皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌病例,对该肿瘤的临床病理特征和免疫组化特点进行了分析总结,文章已发表于《Histopathology》杂志。为帮助大家更好的了解相关知识点及病理诊断中可能存在的陷阱,我们将该文要点编译介绍如下。

研究内容及结果

该文所涉及病例均来自俄亥俄州立大学存档病例,时间跨度为2010年至2024年。该研究中对于皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌的定义是:细胞呈梭形或上皮样的低分化肿瘤、伴上皮分化的证据,后者体现在同时存在与肿瘤密切相关的高分化鳞状细胞癌(和/或原位鳞状细胞癌)、和/或上皮标记免疫组化检测明确有上皮分化。相应检测方法及抗体信息,请移步原文。需要说明的是,该研究中按照三级分类方案确定免疫组化结果:无着色归为阴性,着色细胞比例1-50%归为局灶表达(±),着色细胞比例>50%则归为阳性(+)。

临床信息方面,该组74例皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌中男性52例、女性22例。所有患者均为成年人,年龄41岁至95岁不等,年龄中位数73岁。肿瘤部位方面,涉及头皮(30例)、手臂(13例)、颈部(5例)、腿部(7例)、胸部(4例)、面部(11例)、耳朵(2例)、手部(1例)、阴茎(1例)。从部位来说,该肿瘤主要见于日光照射处皮肤,如头颈部和四肢。

59例有临床随访信息,5例有局部淋巴结的转移,10例存在复发。该组病例中有3例死于该病,但这三例均为免疫抑制状态(具体为肾移植、肺移植、心脏移植各一例),且这三例均为肿瘤复发、伴局部淋巴结转移、后续出现肺转移。有一例在颈部前哨淋巴结出现多发转移。需要注意的是,另有8例死于其他病变,但其他死亡患者中无一例是死于可证实的其他的癌。

组织学上,所有病例均为低分化肿瘤,30例伴高分化鳞状细胞癌成分。所有肿瘤均可见真皮侵犯,整个真皮网状层均有受累;55例有皮下脂肪的受累。3例可见广泛鳞状细胞原位癌成分。

皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌具体表现为非典型梭形细胞和上皮样细胞,排列呈拉长、相互交织的束状。有4例的瘤细胞排列呈席纹状,伴蜂窝样纤维肉瘤样区域。34例可见溃疡。大部分(85%)病例主要为梭形细胞构成,其余病例则为上皮样细胞和梭形细胞混合构成。瘤细胞呈梭形、上皮样,细胞核深染,有多形性,有居中的显著核仁。肿瘤整个范围内核分裂易见,也有非典型核分裂。39例可见神经周围侵犯,2例可见血管侵犯。

所有肿瘤的间质均为纤维性、促纤维增生性,且散在慢性炎症细胞浸润。有12例的肿瘤有大量疏松黏液样改变。7例至少局灶可见坏死。无一查见任何形式的腺性分化。无一可见异源性成分。3例在肿瘤主体周围查见卫星结节。4例有淋巴结转移,3例有肺转移。

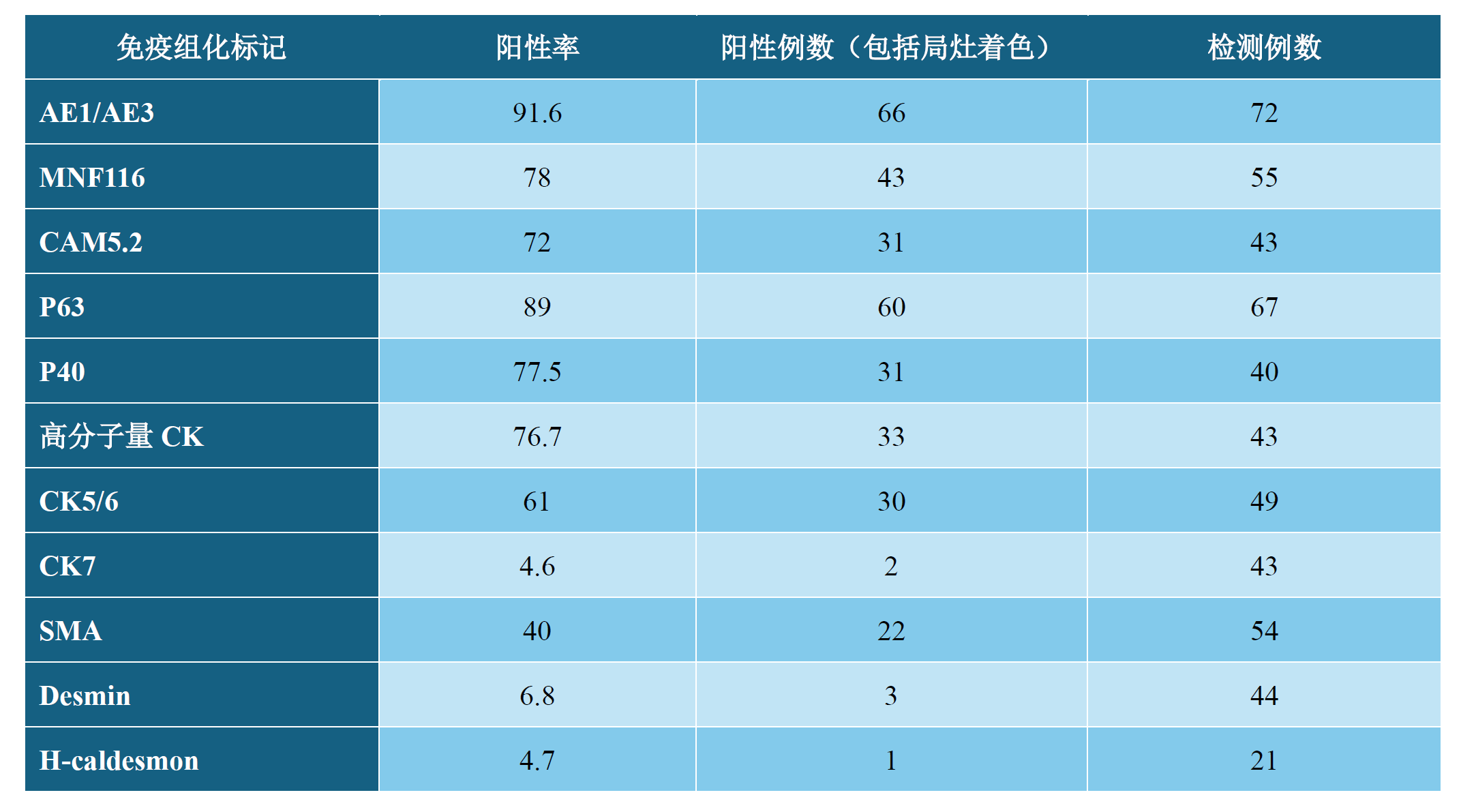

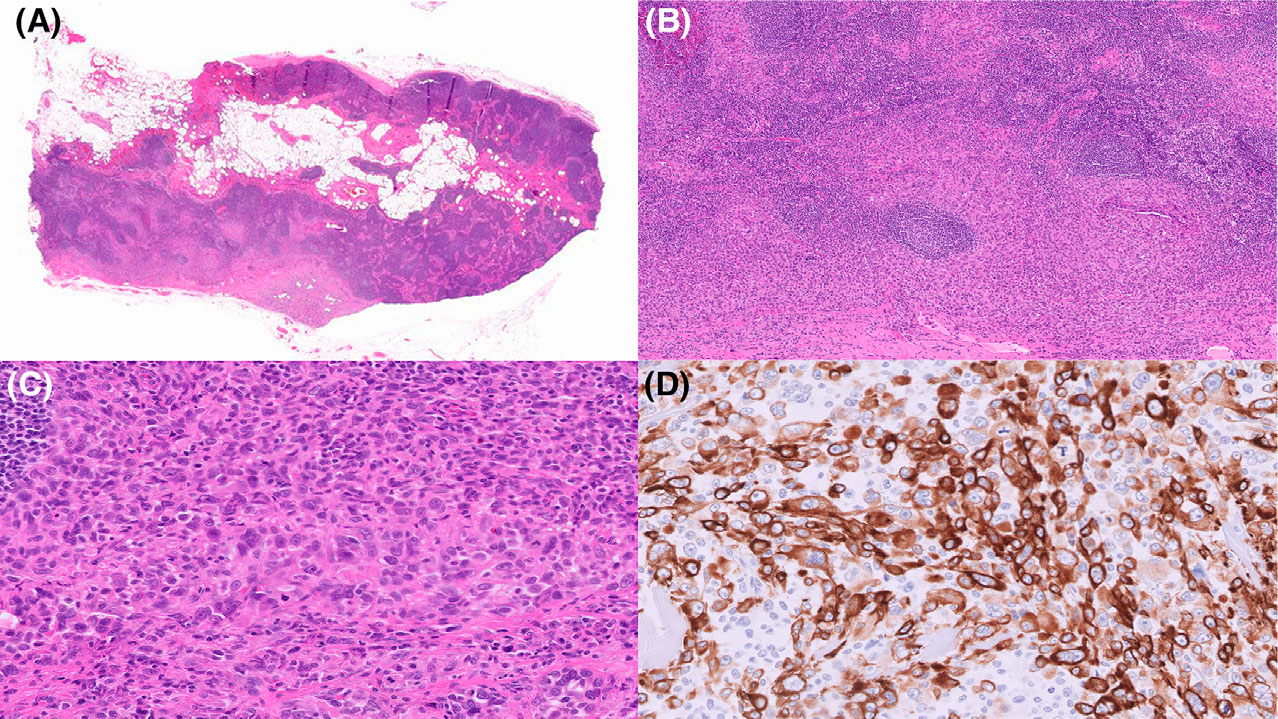

所有病例均有不同项目的免疫组化结果,所有病例均至少阳性表达一种上皮性标记(AE1/AE3、MNF116、CAM5.2、p63、p40、高分子量CK、CK5/6),因此有助于明确为上皮性的恶性病变。该研究中还有部分病例做了间叶性标记,如SMA、desmin、H-caldesmon。不同指标的阳性情况请移步原文或参阅表1。需要注意的是,未见高分化成分的所有病例都做了黑素细胞标记(S100、SOX-10、Melan-A),结果均为阴性。

表1.皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌免疫组化结果

图例赏析

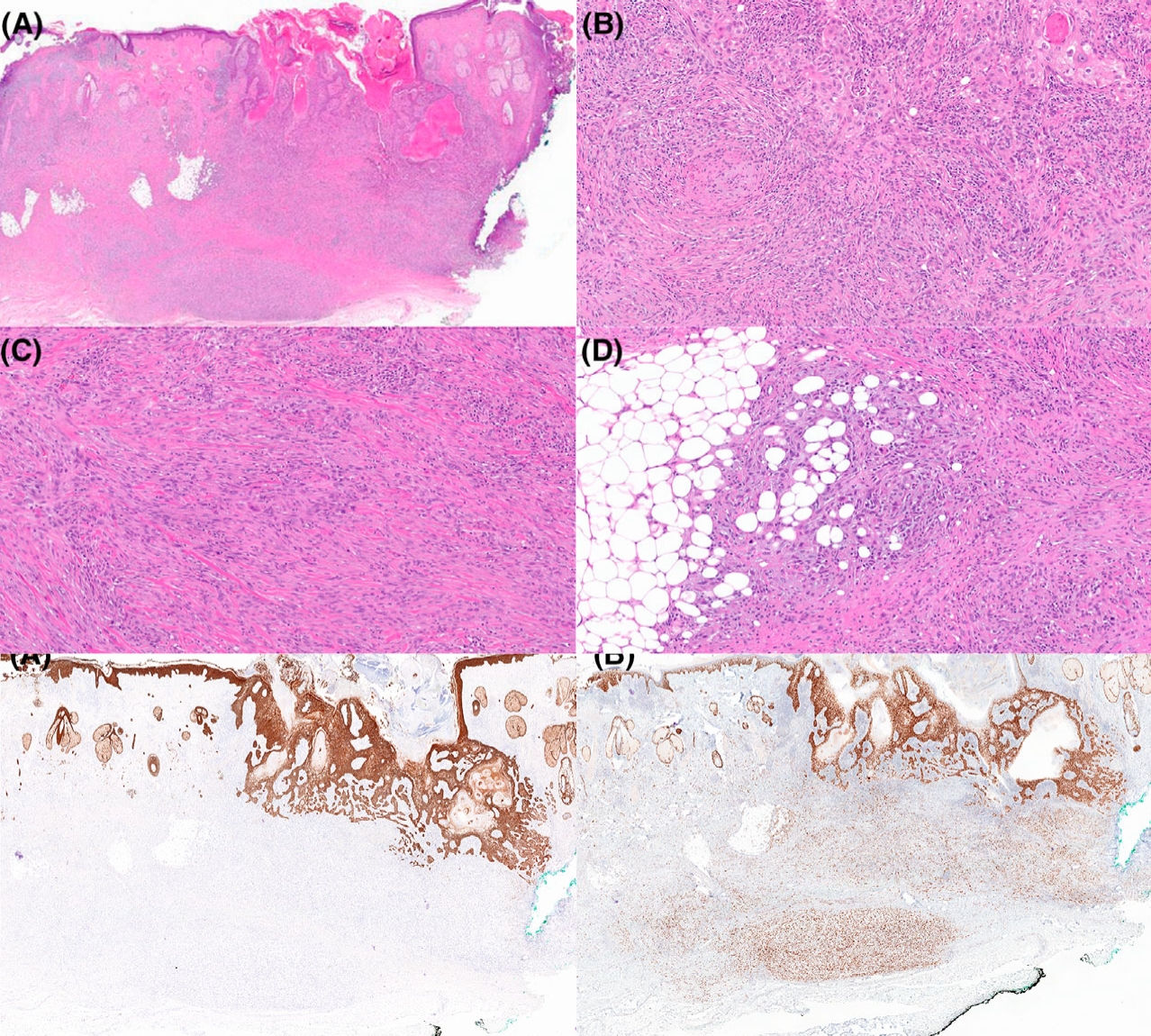

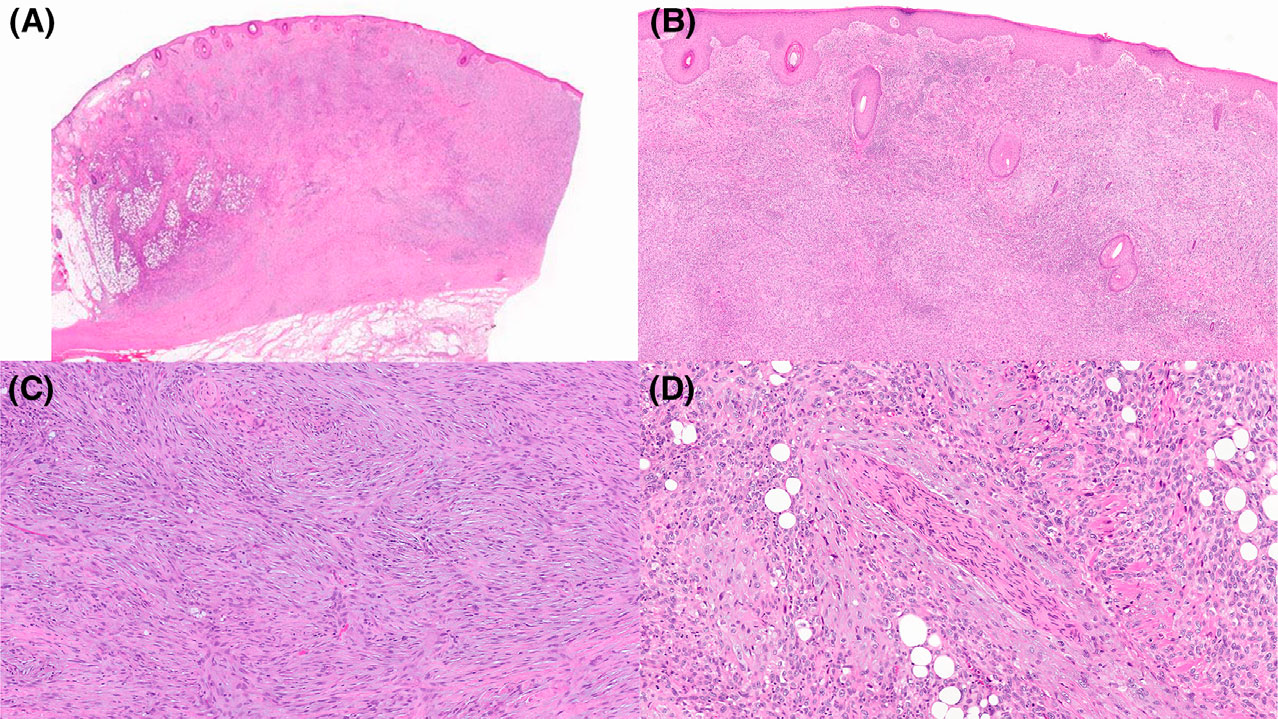

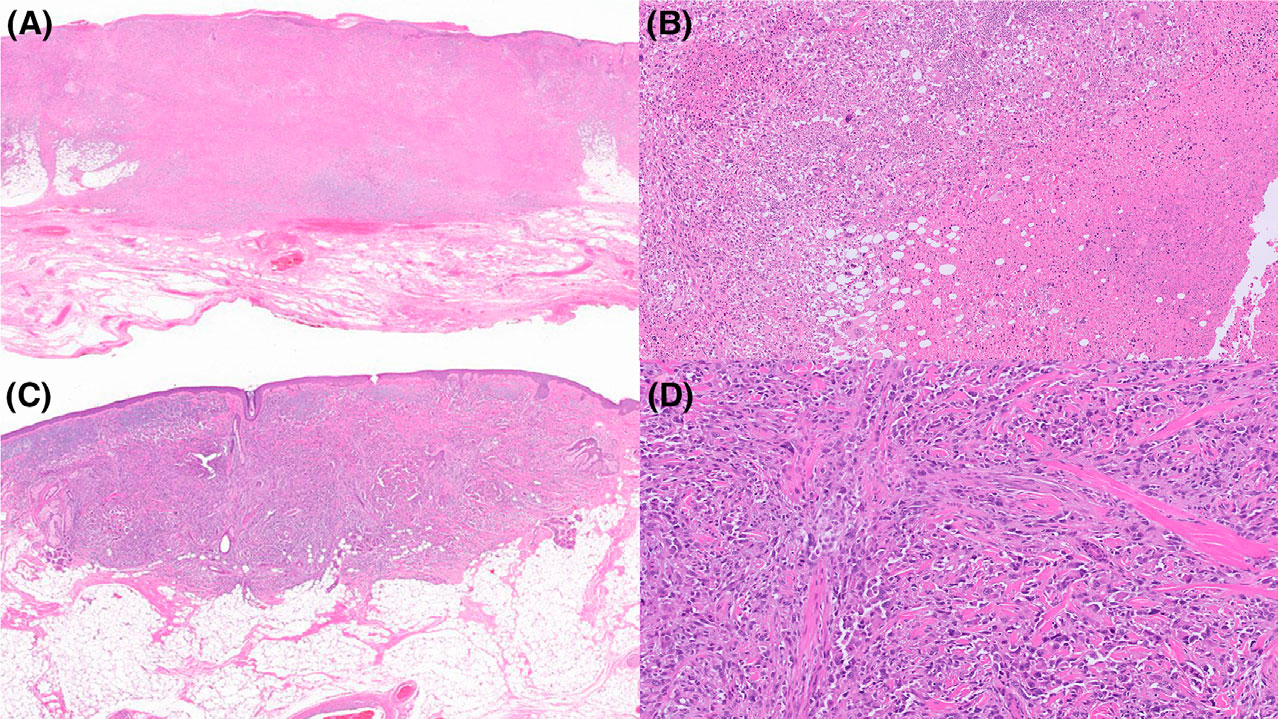

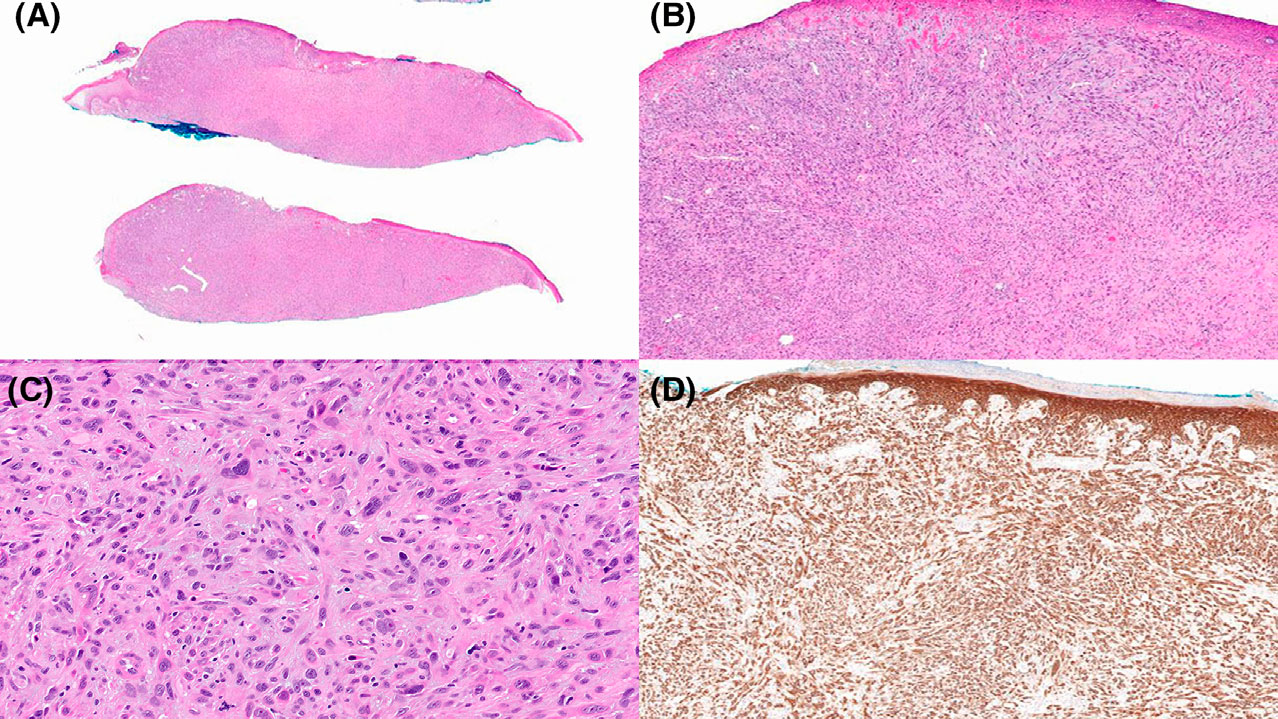

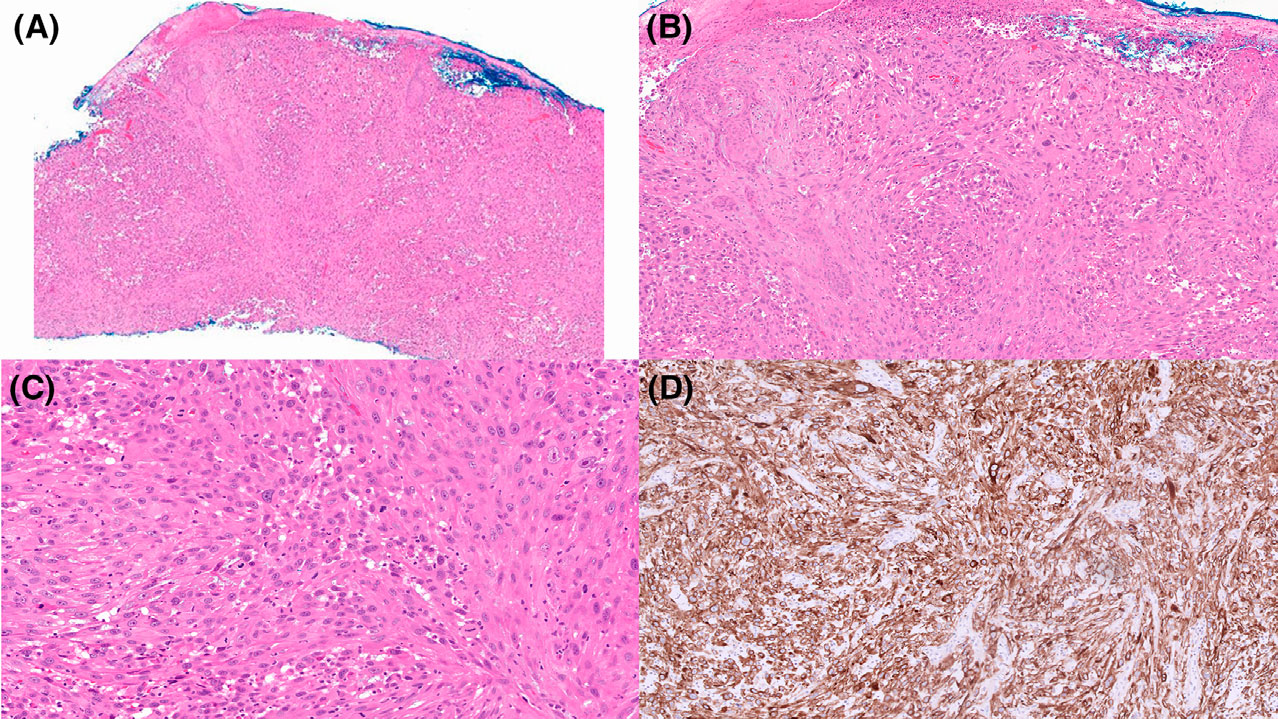

图1.本例为双相型肿瘤,表面为明确的高分化鳞状细胞癌,而较深处则为肉瘤样成分;高倍镜下可见非典型梭形细胞在纤维黏液样间质中弥漫分布,瘤细胞的细胞核显著深染且有多形性。本例免疫组化,高分化鳞状细胞癌成分强阳性表达广谱CK(AE1/AE3),但肉瘤样成分为阴性;高分化鳞状细胞癌成分和肉瘤样成分均强阳性表达p63。

图1.本例为双相型肿瘤,表面为明确的高分化鳞状细胞癌,而较深处则为肉瘤样成分;高倍镜下可见非典型梭形细胞在纤维黏液样间质中弥漫分布,瘤细胞的细胞核显著深染且有多形性。本例免疫组化,高分化鳞状细胞癌成分强阳性表达广谱CK(AE1/AE3),但肉瘤样成分为阴性;高分化鳞状细胞癌成分和肉瘤样成分均强阳性表达p63。

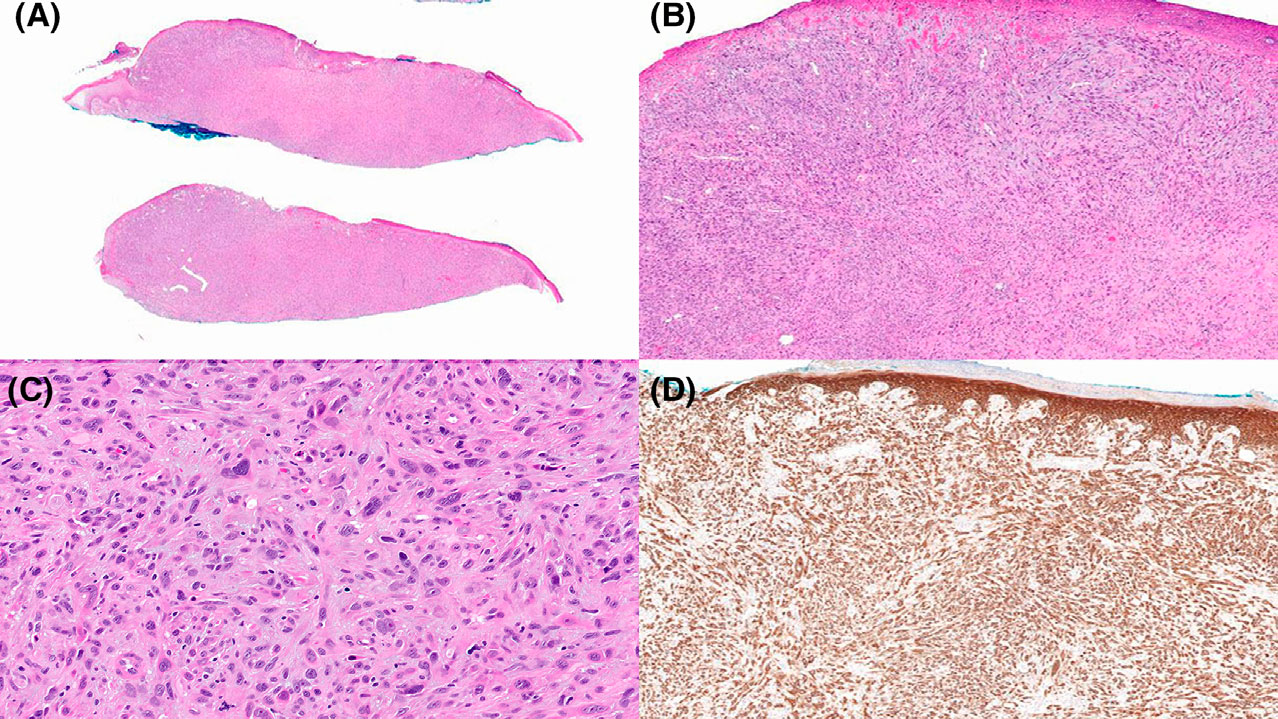

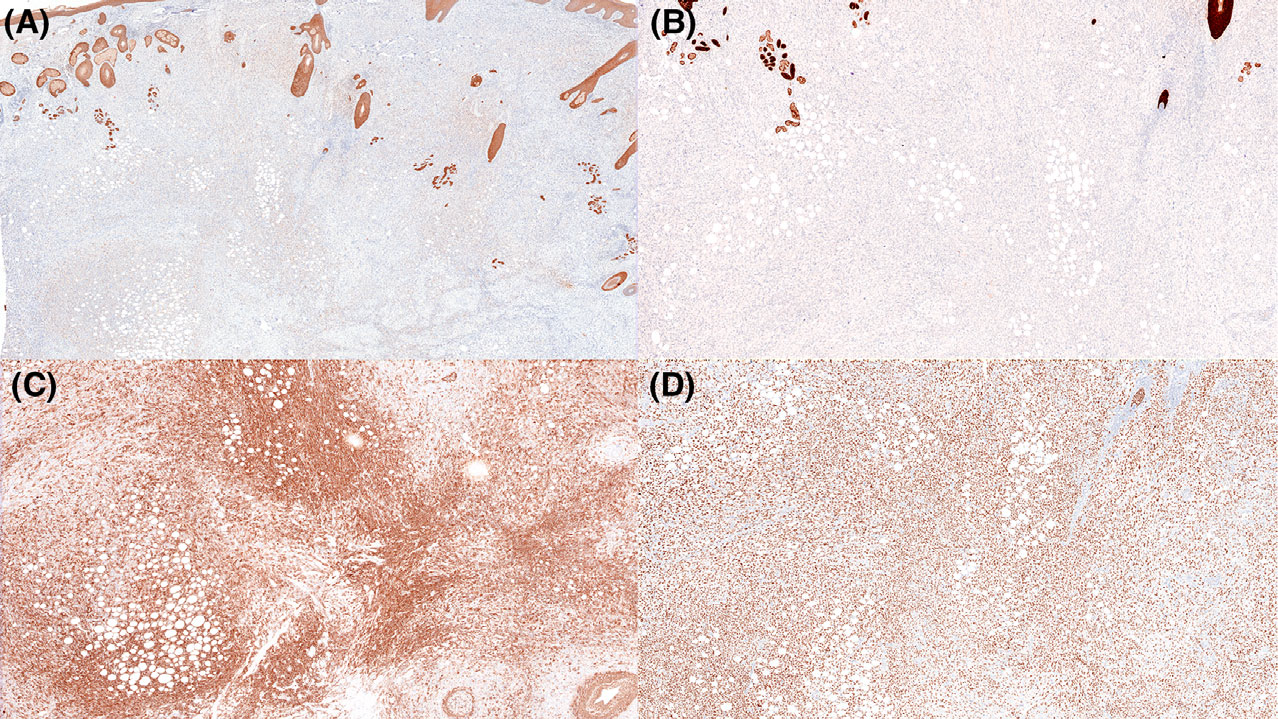

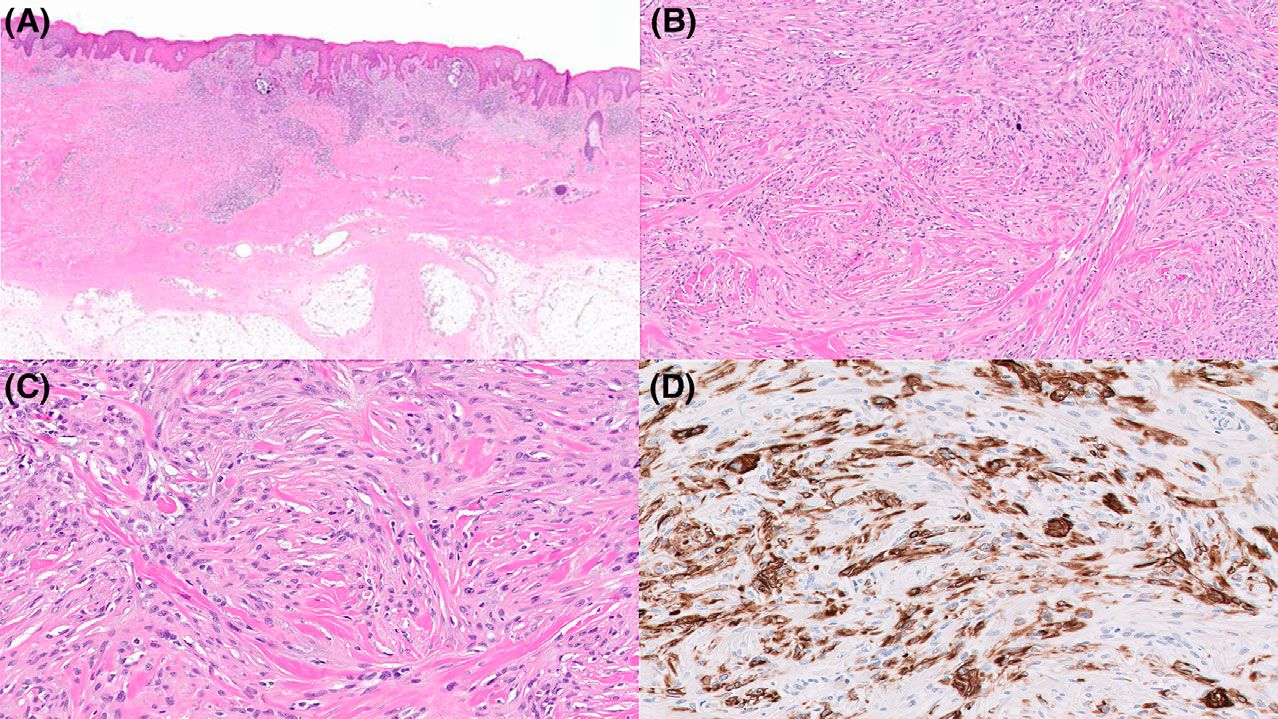

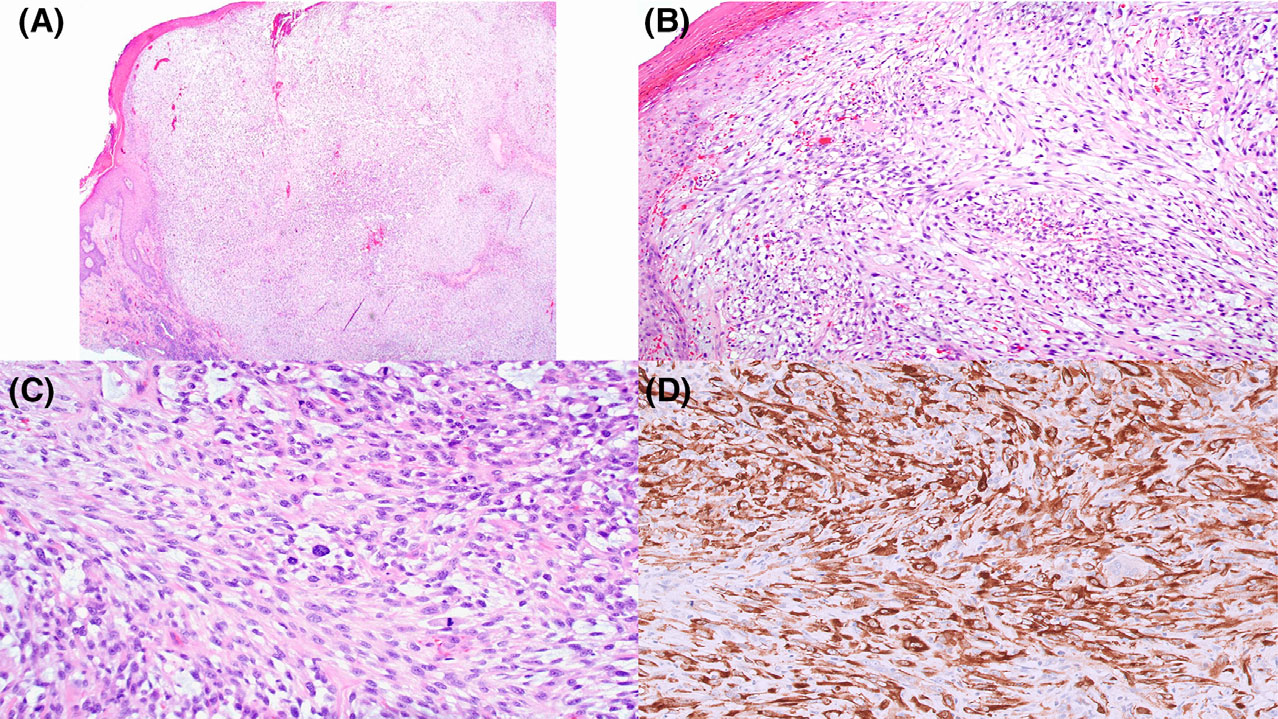

图2.低倍镜下,可见溃疡表现的低分化梭形细胞恶性肿瘤,具体为束状表现的条索样结构;高倍镜下,为伴多形性的低分化细胞,未见明显鳞状分化特征;但免疫组化高分子量CK强阳性。

图2.低倍镜下,可见溃疡表现的低分化梭形细胞恶性肿瘤,具体为束状表现的条索样结构;高倍镜下,为伴多形性的低分化细胞,未见明显鳞状分化特征;但免疫组化高分子量CK强阳性。

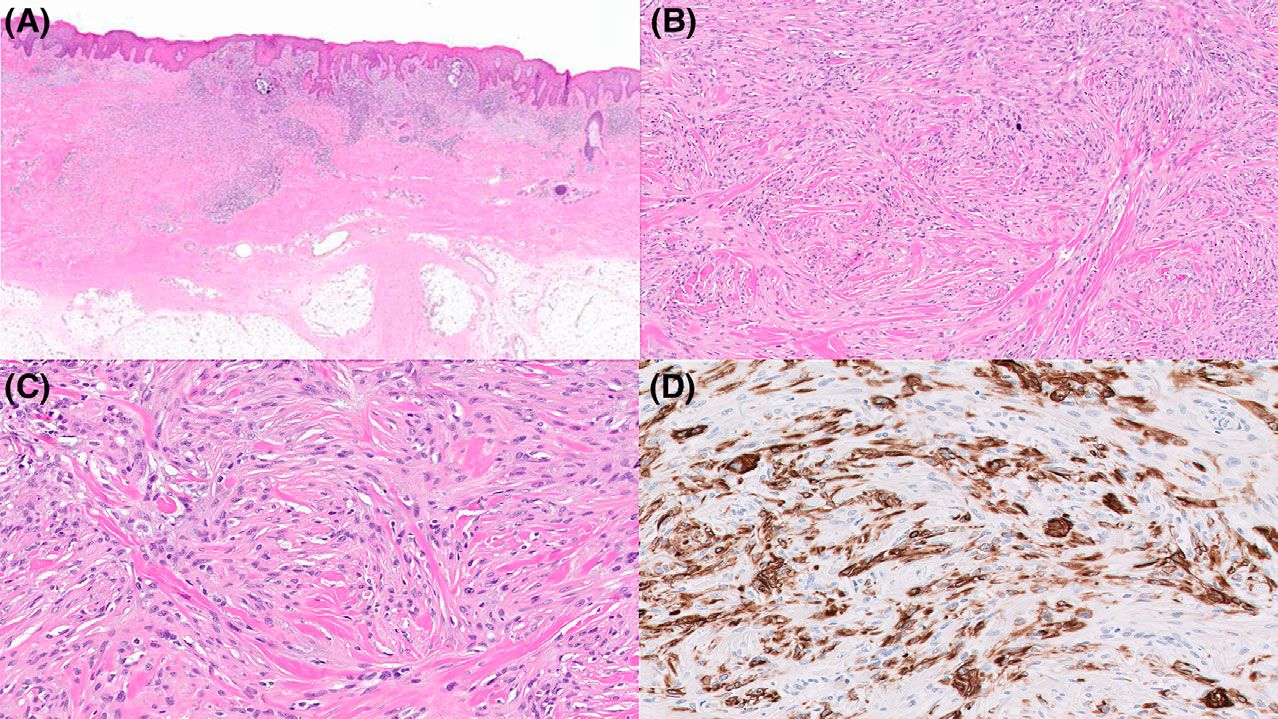

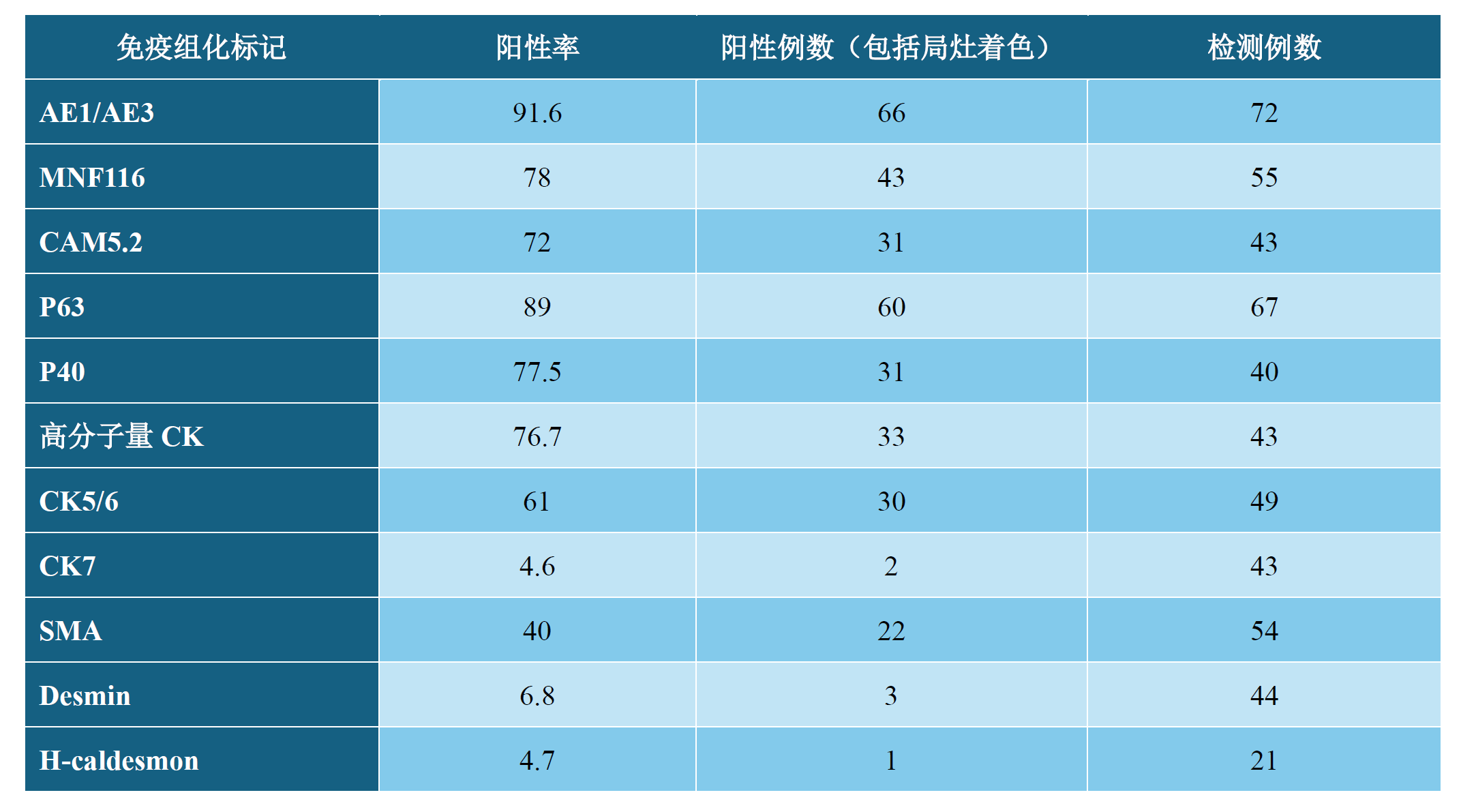

图3.本例低倍镜下为深部浸润的梭形细胞肿瘤,瘤细胞呈束状排列,无明确分化特征;高倍镜下,可见梭形细胞在胶原束间浸润性生长。免疫组化AE1/AE3强阳性表达。

图3.本例低倍镜下为深部浸润的梭形细胞肿瘤,瘤细胞呈束状排列,无明确分化特征;高倍镜下,可见梭形细胞在胶原束间浸润性生长。免疫组化AE1/AE3强阳性表达。

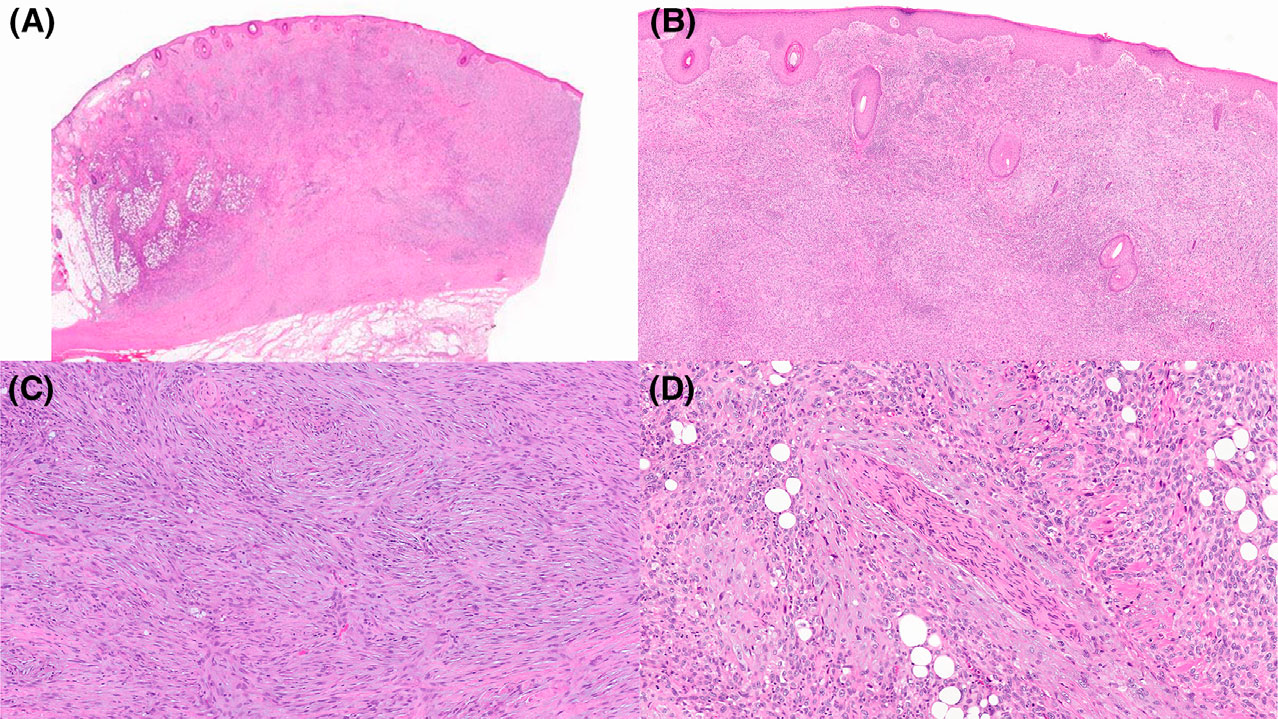

图4.本例为深部浸润的恶性梭形细胞肿瘤,呈蜂窝状累及皮下脂肪组织,。高倍镜下可见梭形瘤细胞、位于促纤维增生的间质中;且可见神经周围侵犯。

图4.本例为深部浸润的恶性梭形细胞肿瘤,呈蜂窝状累及皮下脂肪组织,。高倍镜下可见梭形瘤细胞、位于促纤维增生的间质中;且可见神经周围侵犯。

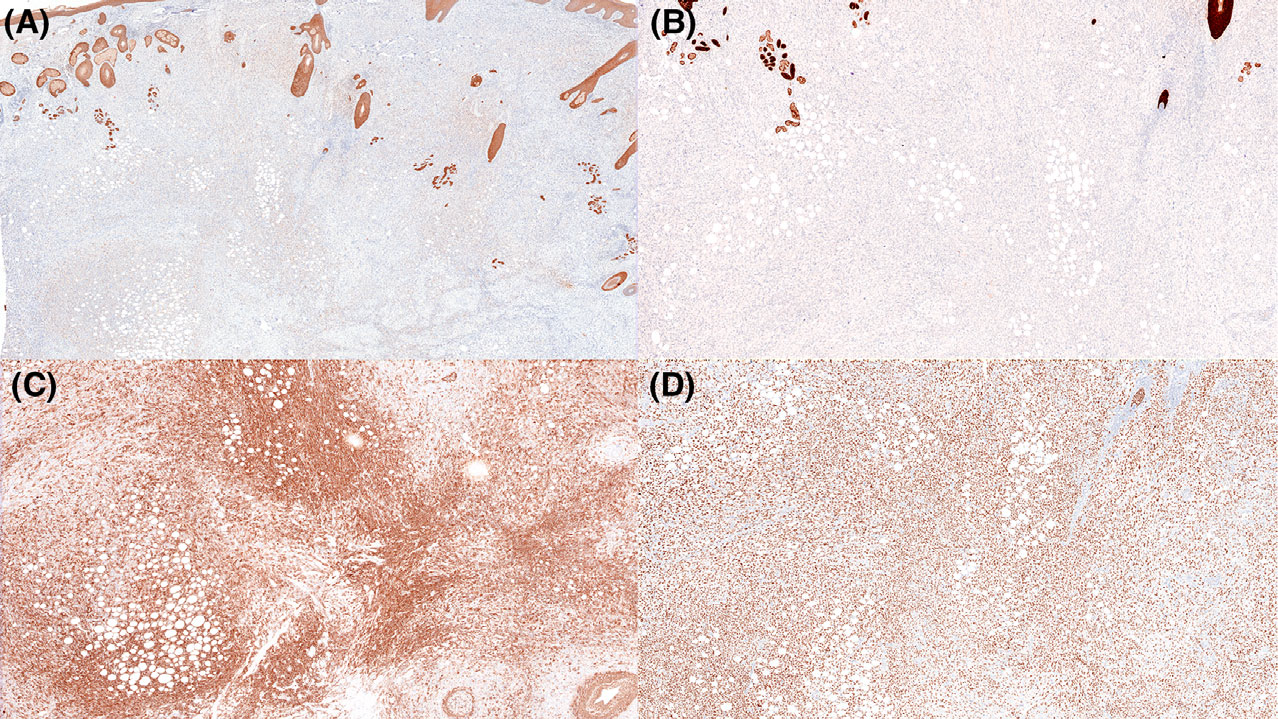

图5.上图病例的免疫组化:(上)本例不表达AE1/AE3,但阳性表达高分子量CK(左下)和p40(右下)。

图5.上图病例的免疫组化:(上)本例不表达AE1/AE3,但阳性表达高分子量CK(左下)和p40(右下)。

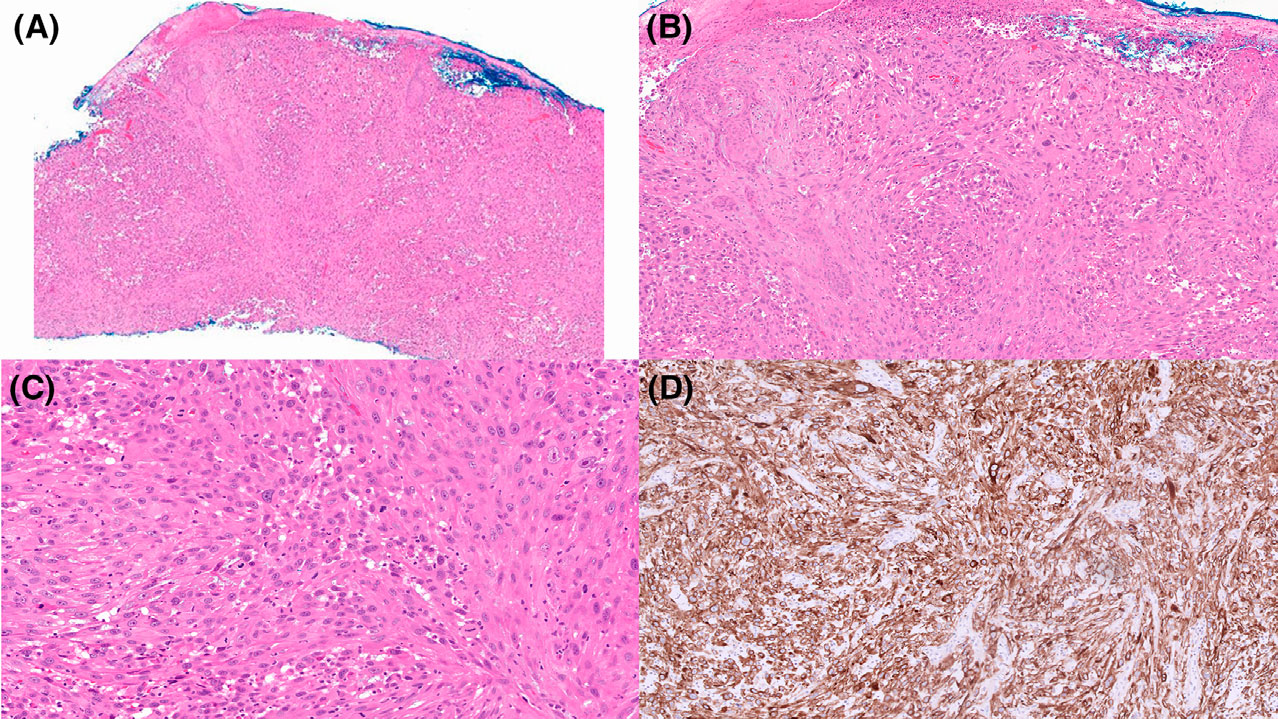

图6.本例可见溃疡,且下方有低分化肿瘤成分,结构呈束状;高倍镜下,梭形细胞有显著多形性和非典型核分裂;免疫组化强阳性表达SMA。

图6.本例可见溃疡,且下方有低分化肿瘤成分,结构呈束状;高倍镜下,梭形细胞有显著多形性和非典型核分裂;免疫组化强阳性表达SMA。

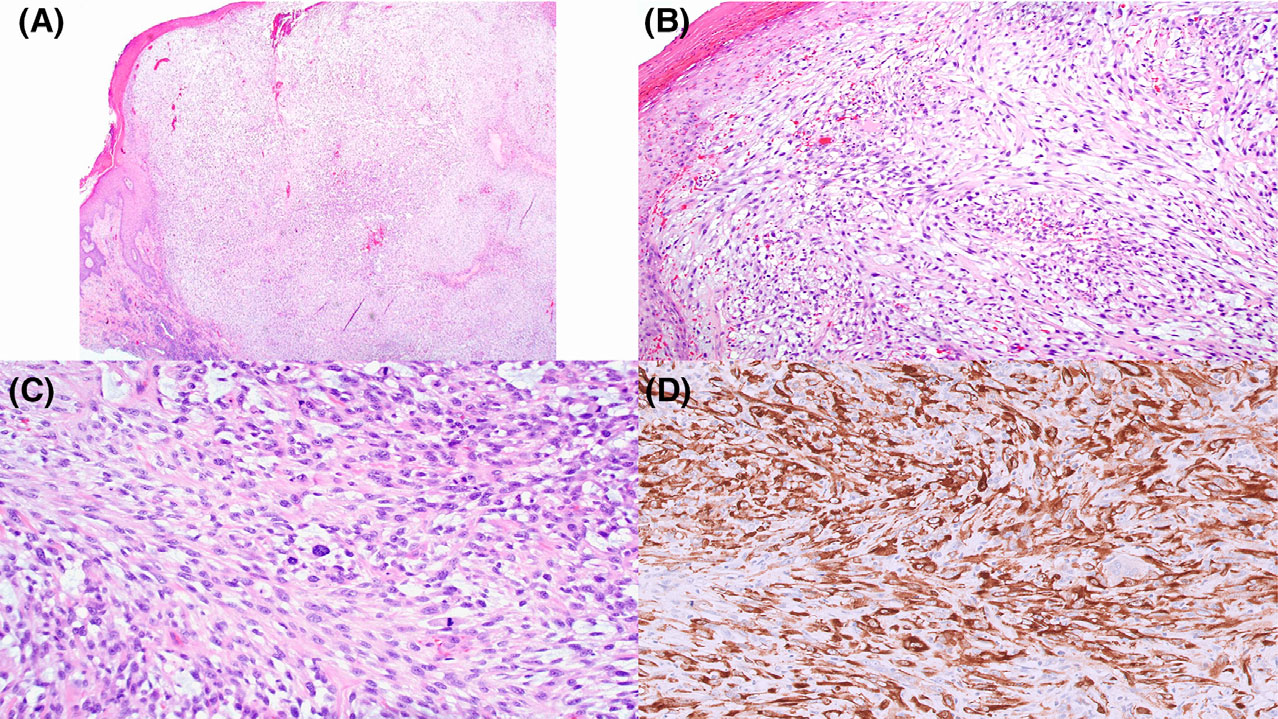

图7.本例可见溃疡,且下方有低分化肿瘤成分,结构呈束状;背景为黏液样间质;高倍镜下,梭形细胞有显著多形性和非典型核分裂;免疫组化强阳性表达广谱CK(AE1/AE3)。

图7.本例可见溃疡,且下方有低分化肿瘤成分,结构呈束状;背景为黏液样间质;高倍镜下,梭形细胞有显著多形性和非典型核分裂;免疫组化强阳性表达广谱CK(AE1/AE3)。

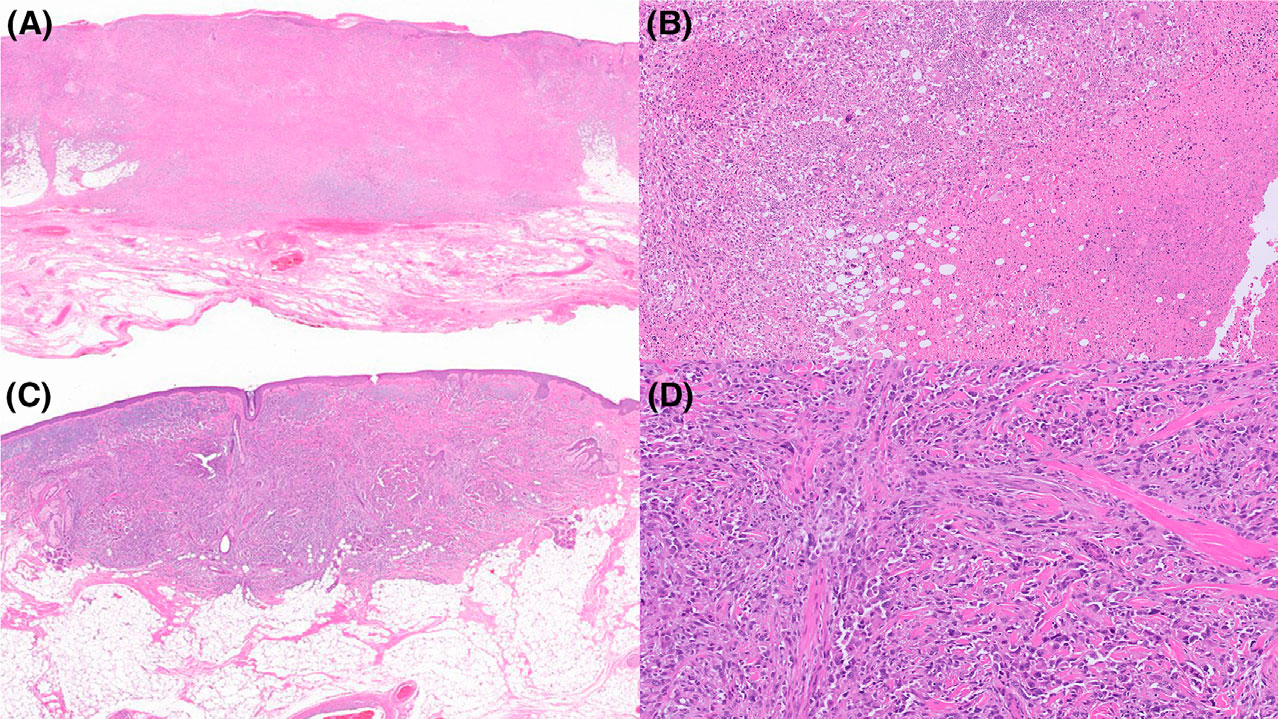

图8.(上)本例为深部浸润的梭形细胞,可见坏死;(下)肿瘤主体外可见卫星结节,具体也为束状排列的非典型梭形细胞。

图8.(上)本例为深部浸润的梭形细胞,可见坏死;(下)肿瘤主体外可见卫星结节,具体也为束状排列的非典型梭形细胞。

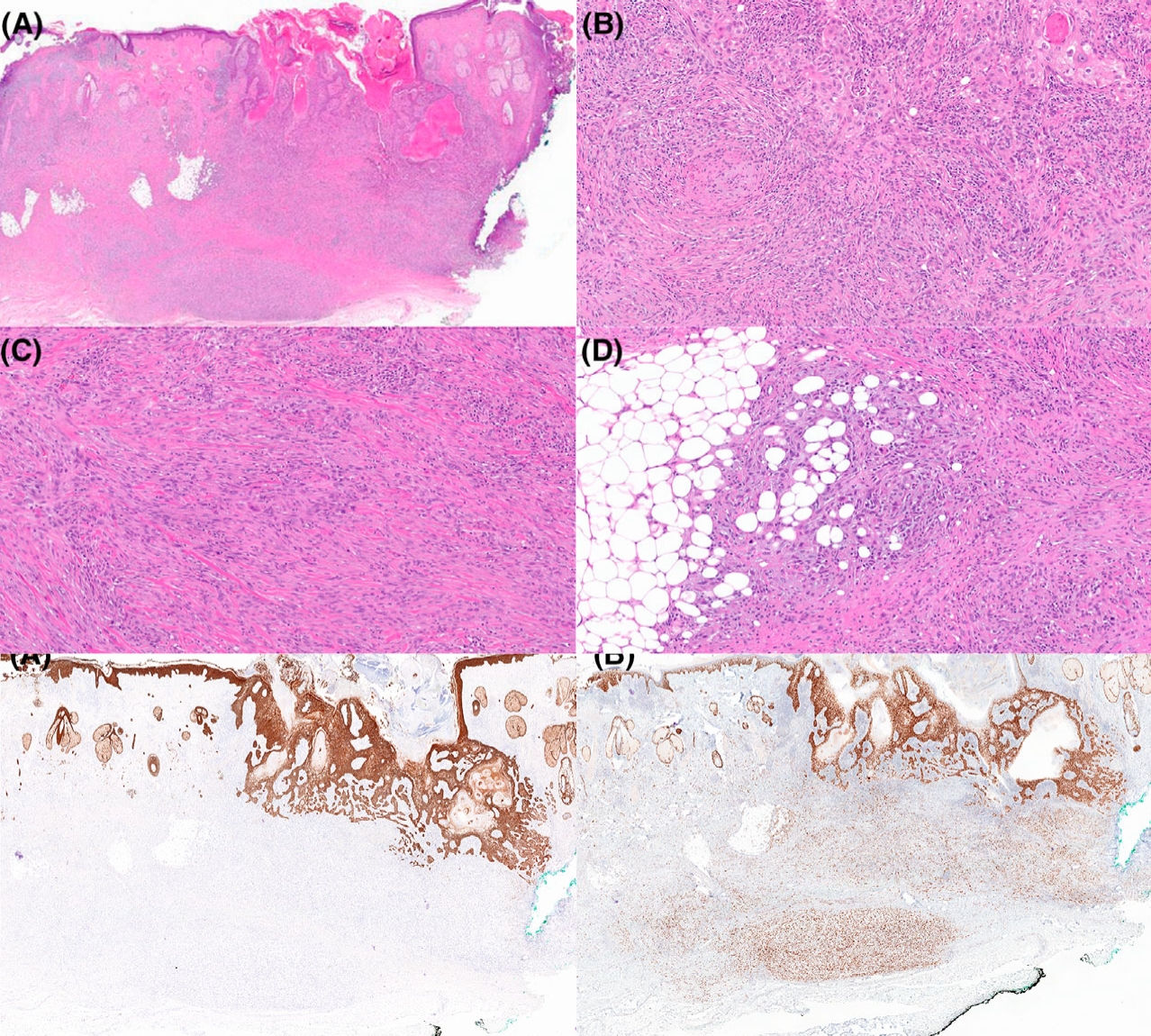

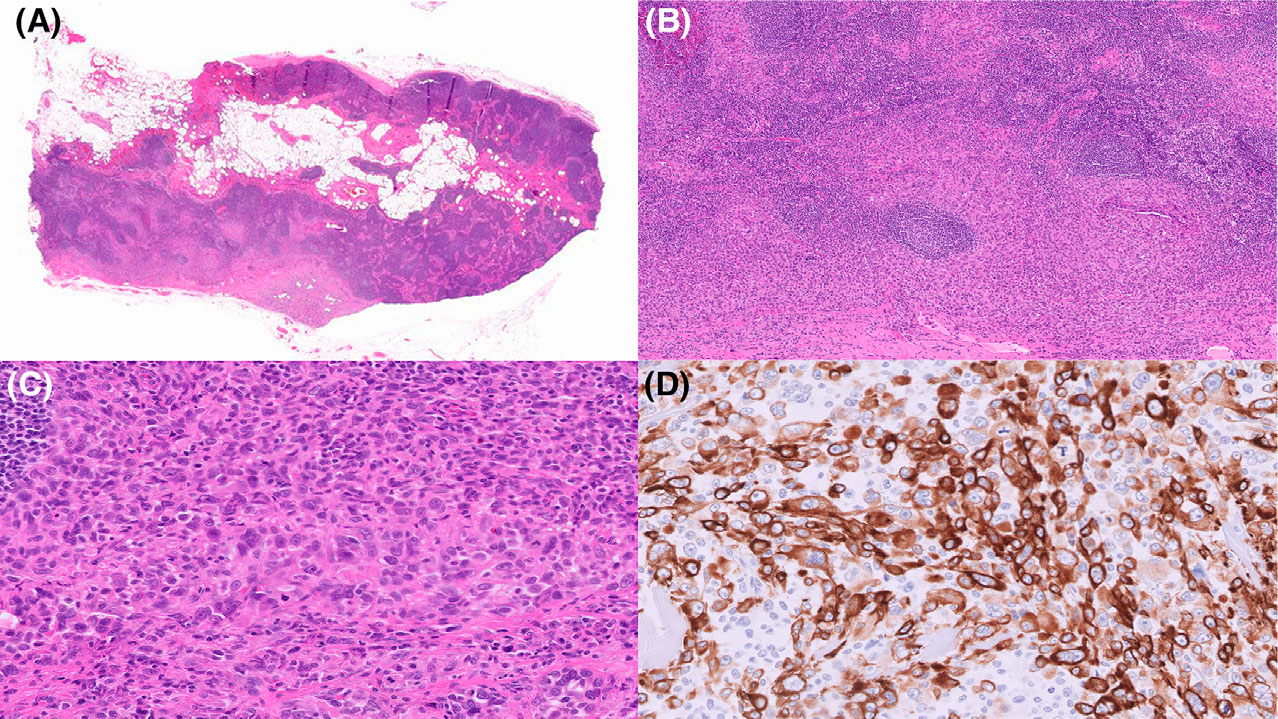

图9.皮肤肉瘤样鳞状细胞癌转移至颈部淋巴结。淋巴结被膜下区可见非典型梭形细胞和非典型上皮样细胞,高倍镜下可见非典型细胞破坏淋巴结正常结构;免疫组化检测,广谱CK(AE1/AE3)强阳性。

图9.皮肤肉瘤样鳞状细胞癌转移至颈部淋巴结。淋巴结被膜下区可见非典型梭形细胞和非典型上皮样细胞,高倍镜下可见非典型细胞破坏淋巴结正常结构;免疫组化检测,广谱CK(AE1/AE3)强阳性。

小结

本文报道了一组大规模皮肤原发肉瘤样鳞状细胞癌病例的临床病理特征,进一步扩展了我们对这一瘤种的认知。该病种的病理诊断方面存在一定困难,必须结合组织形态学特征和免疫组化检测来鉴别类似病变。仔细寻找高分化鳞状细胞癌成分、或者原位鳞状细胞癌成分,有助于明确诊断。不过,所有病例都需要免疫组化证实才能明确诊断。虽然这类肿瘤大部分生物学行为都是类似经典型鳞状细胞癌的深部浸润,但部分病例可有局部复发、且可能会转移至局部淋巴结和内脏器官,尤其免疫抑制患者。

点此下载原文献

参考文献

Plaza JA, Gru AA. Primary cutaneous sarcomatoid squamous cell carcinoma: a comprehensive clinicopathological and immunohistochemical study focusing on diagnostic pitfalls. Histopathology. 2025;87(2):284-298.

doi:10.1111/his.15437

共0条评论