[导读] 编译整理:强子

引言

近年来,关于有时可能进展为前列腺浸润性腺癌的前驱病变-即前列腺上皮内病变的研究进展迅猛,因此病理学家面临知识更新的需求。国际泌尿病理学会(International Society of Urological Pathology,ISUP)2024年9月的癌症前驱病变会议上,相关工作小组对5种推测为前列腺浸润性癌前驱病变的病种进行了研究评估,并形成了相关共识。目前相关共识意见已发表于《Am J Surg Pathol》杂志。为帮助大家更好的了解相关进展并指导临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

需要说明的是,该工作小组中不仅包括了病理医师,还包括了一位肿瘤内科医生、一位泌尿医生、以及一位基础研究人员。该共识中所涉及的5种浸润性前列腺癌前驱病变则分别为:高级别前列腺上皮内瘤变(high-grade prostatic intraepithelial neoplasia,HGPIN),导管内癌(intraductal carcinoma,IDC),非典型导管内增生(atypical intraductal proliferation,AIP),非典型腺瘤样增生(atypical adenomatous hyperplasia,AAH)/腺病(adenosis),增生性炎性萎缩(proliferative inflammatory atrophy,PIA)。

高级别前列腺上皮内瘤变

与前列腺上皮内瘤变(prostatic intraepithelial neoplasia,PIN)相似的上皮内病变文献中早已有所描述,且名称多样;但直到1986年才由McNeal和Bostwick首次明确了具体的诊断标准,当时将其称为“导管内异型增生(intraductal dysplasia)”;1987年才被正式命名为PIN。

从形态学的角度来说,PIN是存在于前列腺原有导管和腺泡内、呈现肿瘤样表现的细胞构成的病变,即腔面上皮细胞出现核大、核仁增大特征。一般基底层细胞可变得稀疏和/或部分缺失。PIN与浸润性癌存在显著的空间关联:一项基于数字化切片的前列腺切除术研究表明,90%的病例中高级别前列腺上皮内瘤变(high-grade prostatic intraepithelial neoplasia,HGPIN)病灶均与浸润癌毗邻或间距小于2微米。

由此又引出一个话题:最初根据非典型的程度将PIN分为三个级别,即现在归为低级别的PIN1、现在归为高级别的PIN2和PIN3。不过,目前病理医师已经不在临床标本中诊断低级别PIN了,因为观察者间的可重复性实在太低,且对后续癌的诊断缺乏预测价值。

1993年,报道了HGPIN的四种结构模式;最常见为簇状(tufted),其他三种为微乳头状、平坦型、筛状。以前认为这四种结构的生物学意义是相同的,但最近的研究提供的初步证据表明,微乳头状HGPIN可能分子特征方面更具侵袭性亚型的特征。此外,世界卫生组织也建议将以往称为筛状型PIN的病变证实命名为“非典型导管内增生”( atypical intraductal proliferation,AIP),详细信息后面会有进一步学习。

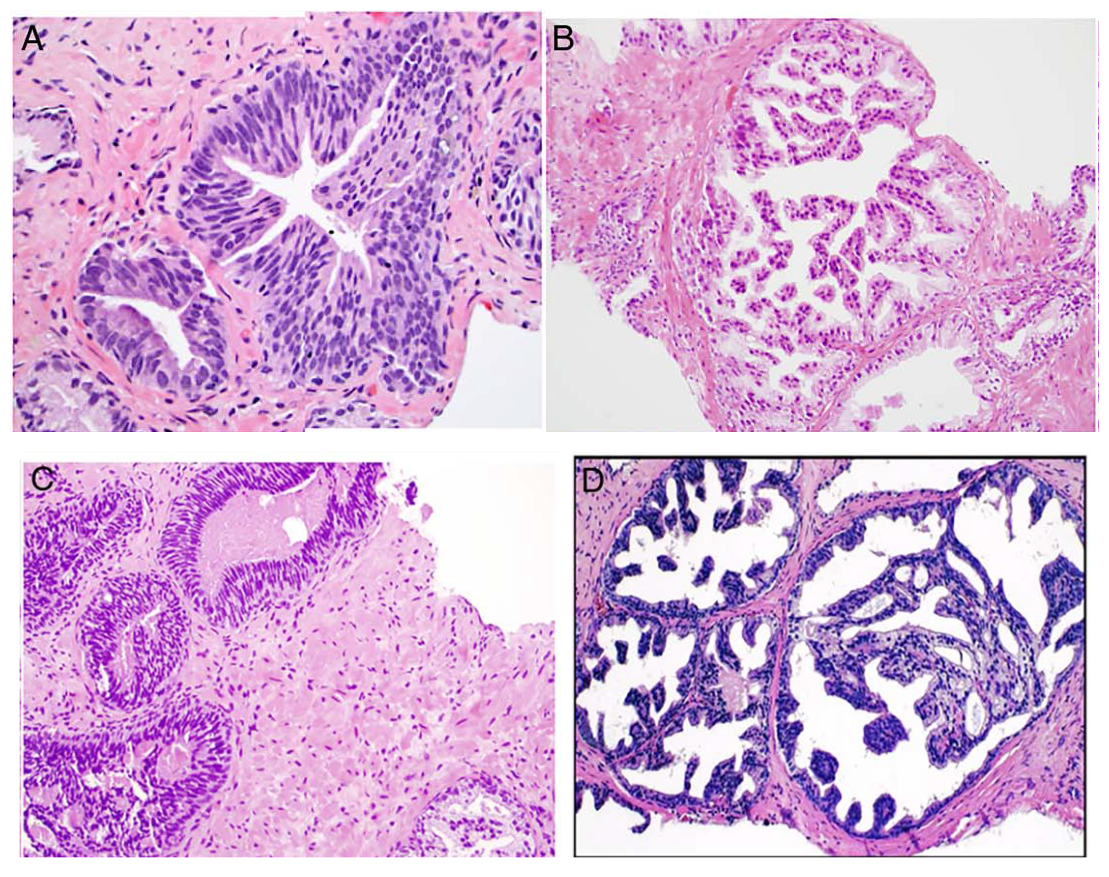

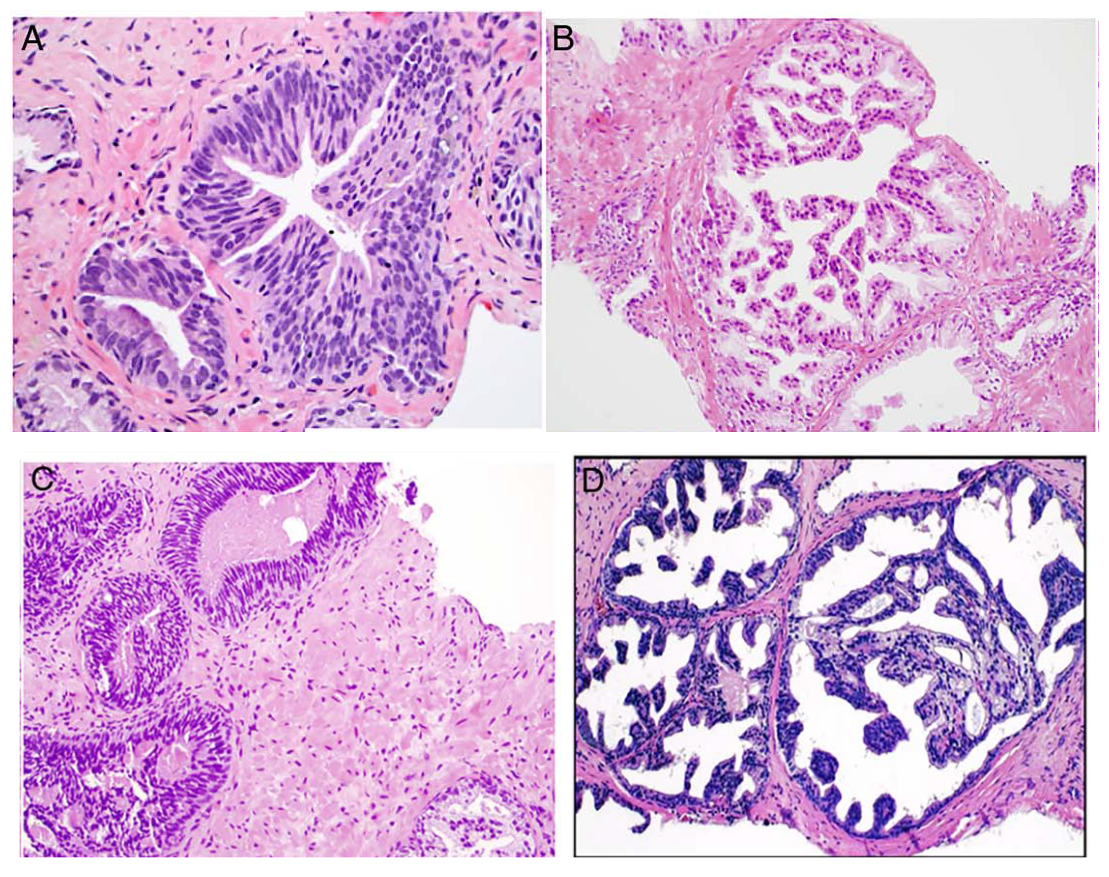

图1.(A)HGPIN中最常见的簇状结构;(B)HGPIN中的微乳头状结构,具体特征为缺乏纤维血管轴心的丝状结构;(C)图中上方的腺泡内为平坦型HGPIN;(D)筛状型HGPIN,根据共识意见,已被重新命名为非典型导管内增生。

图1.(A)HGPIN中最常见的簇状结构;(B)HGPIN中的微乳头状结构,具体特征为缺乏纤维血管轴心的丝状结构;(C)图中上方的腺泡内为平坦型HGPIN;(D)筛状型HGPIN,根据共识意见,已被重新命名为非典型导管内增生。

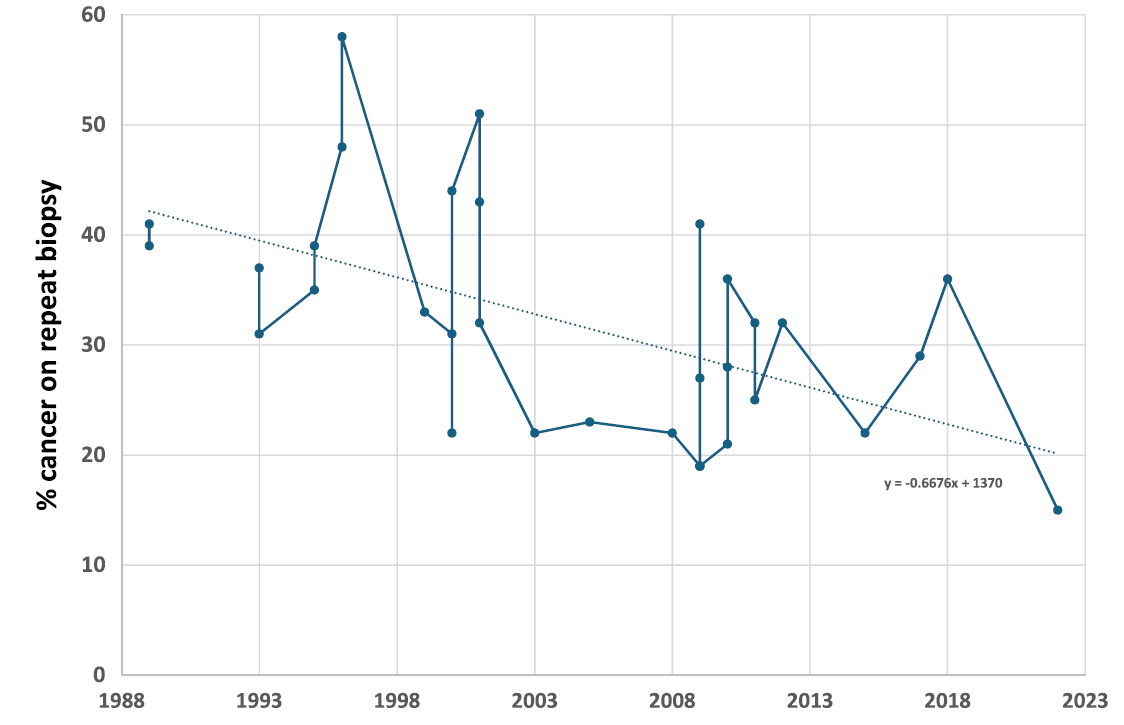

根据尸检研究的数据,40-50岁男性中40%以上会有一定程度的HGPIN。正如所料,穿刺活检组所能获取的组织样本量远少于前列腺切除术,因此活检中孤立性HGPIN(即未检出伴随癌)的检出率显著更低,其范围在1.7%至16.5%之间。以往认为,孤立性HGPIN的临床意义在于:穿刺活检中发现该病变,意味着重复活检时检出癌(无论是否具有临床意义)的风险会增加。后续大量研究发现,这一预测意义从上世纪90年代的约45%降至最近这些年的约25%。2005年,一项meta分析表明,孤立性HGPIN的平均预测值已从1995年前研究中的36%降至2000年后的22%。这一数值已接近因PSA升高(但无HGPIN)而初次活检阴性后男性重复活检中检出癌症的19%-26%的风险率。导致这一变化趋势的具体原因,与我们病理诊断关系不大,感兴趣的同仁请移步原文。

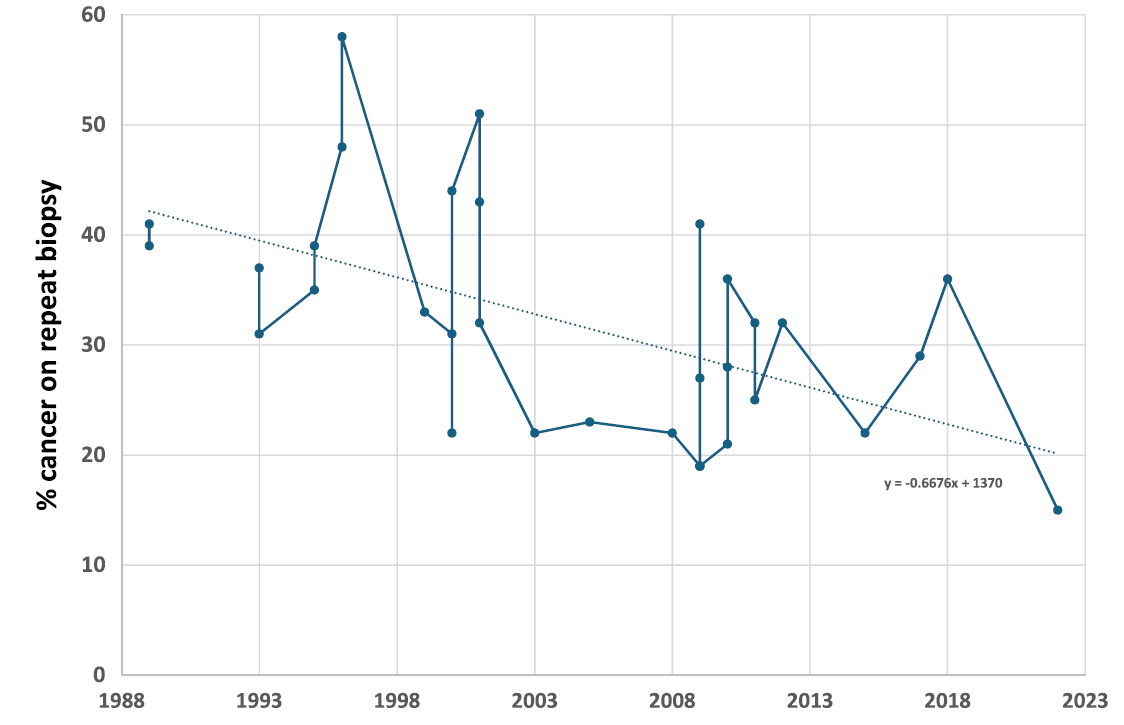

图2.孤立性HGPIN对重复活检中所有前列腺癌的预测价值随时间推移呈下降趋势。

图2.孤立性HGPIN对重复活检中所有前列腺癌的预测价值随时间推移呈下降趋势。

已知许多驱动浸润性腺癌发展的关键分子改变至少在部分HGPIN病变中已然存在。不过,HGPIN中基因组结构和基因表达方面的致癌性改变发生率通常低于浸润性癌。与病理医师实际诊断关系最密切的,也就是常用的“三色鸡尾酒”免疫组化套餐了:HGPIN中AMACR表达升高,几乎等同于癌;基底细胞标记则至少局灶仍有保留。GSTP1因启动子超甲基化而表达缺失,是前列腺癌发生中的重要早期事件,可见于90%以上的病例。

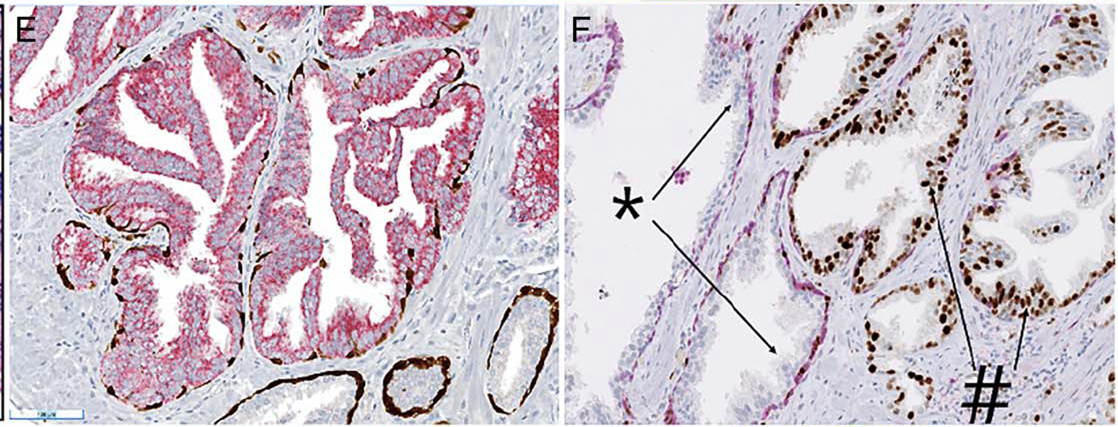

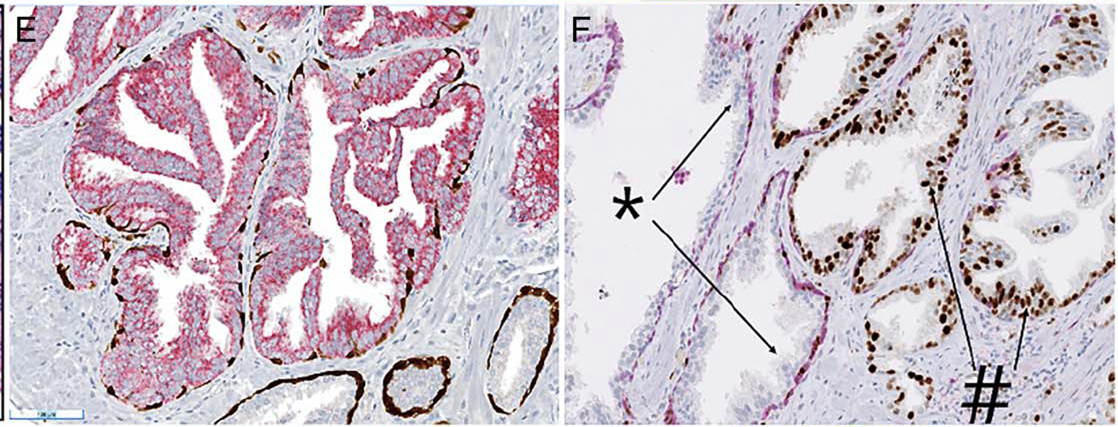

图3.(左)三重鸡尾酒免疫组化中,HGPIN的特点是基底细胞层至少散在保留(棕色,高分子量CK和p63),但AMACR表达升高(红色,也就是P504S),这一点是与癌细胞相似的;(右)HGPIN(#处,棕色为MYC蛋白过表达)相邻区域正常表现的腺泡中(*所示),红色的GSTP1部分缺失,这是启动子高甲基化所致。这一信号通路容易受氧化应激所致DNA损伤的影响,可能是致癌过程中的一个重要环节。

图3.(左)三重鸡尾酒免疫组化中,HGPIN的特点是基底细胞层至少散在保留(棕色,高分子量CK和p63),但AMACR表达升高(红色,也就是P504S),这一点是与癌细胞相似的;(右)HGPIN(#处,棕色为MYC蛋白过表达)相邻区域正常表现的腺泡中(*所示),红色的GSTP1部分缺失,这是启动子高甲基化所致。这一信号通路容易受氧化应激所致DNA损伤的影响,可能是致癌过程中的一个重要环节。

目前,因为如下三个因素而削弱了报告出孤立性HGPIN作为癌症前驱病变的重要性:(1)该问题大多见于年龄较大者;(2)可能会、也可能不会进展为具有临床意义的癌;(3)这类进展可能需要多年。所以孤立性HGPIN的主要意义就成为了临床医师用作“可能漏诊了癌”的替代性标记。不过在磁共振的时代,盲检可能会漏诊的癌已经可以在磁共振中显示的很清楚。

总之,综合所有相关因素,共识会议的参与者有些主张不要过分强调HGPIN的重要性,建议将其从首要诊断条目中移除,转而在镜下描述或注释中进行报告。因此,目前的建议中是将是否把HGPIN作为首要诊断条目的选择权交给病理医师自己选择。如果和临床医师保持积极沟通的情况下,则最好是与本单位的泌尿科医师和/或放疗科医师讨论后再做出是否报告孤立性HGPIN的决定。

从组织学的角度来说,HGPIN需要鉴别伴显著核仁的基底细胞增生(最常见的形态学类似表现)、PIN样腺癌、非典型导管内增生(后续会有专门学习)。最近还新描述了一种类似表现,即环周神经周围侵犯(circumferential perineural invasion):此时可能会导致浸润性癌的腺泡结构紊乱,从而类似HGPIN,可能需免疫组化才能做出区分。

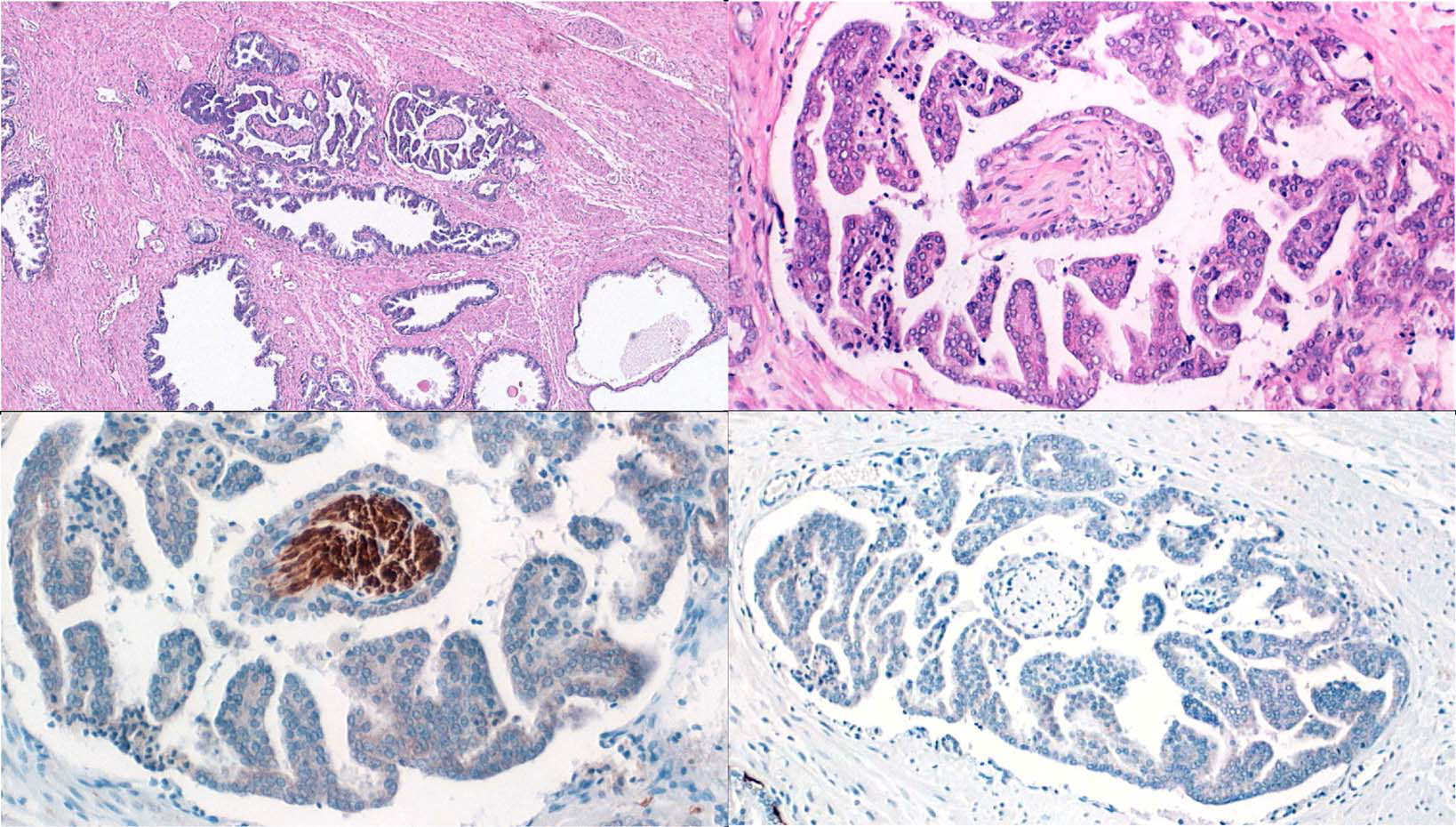

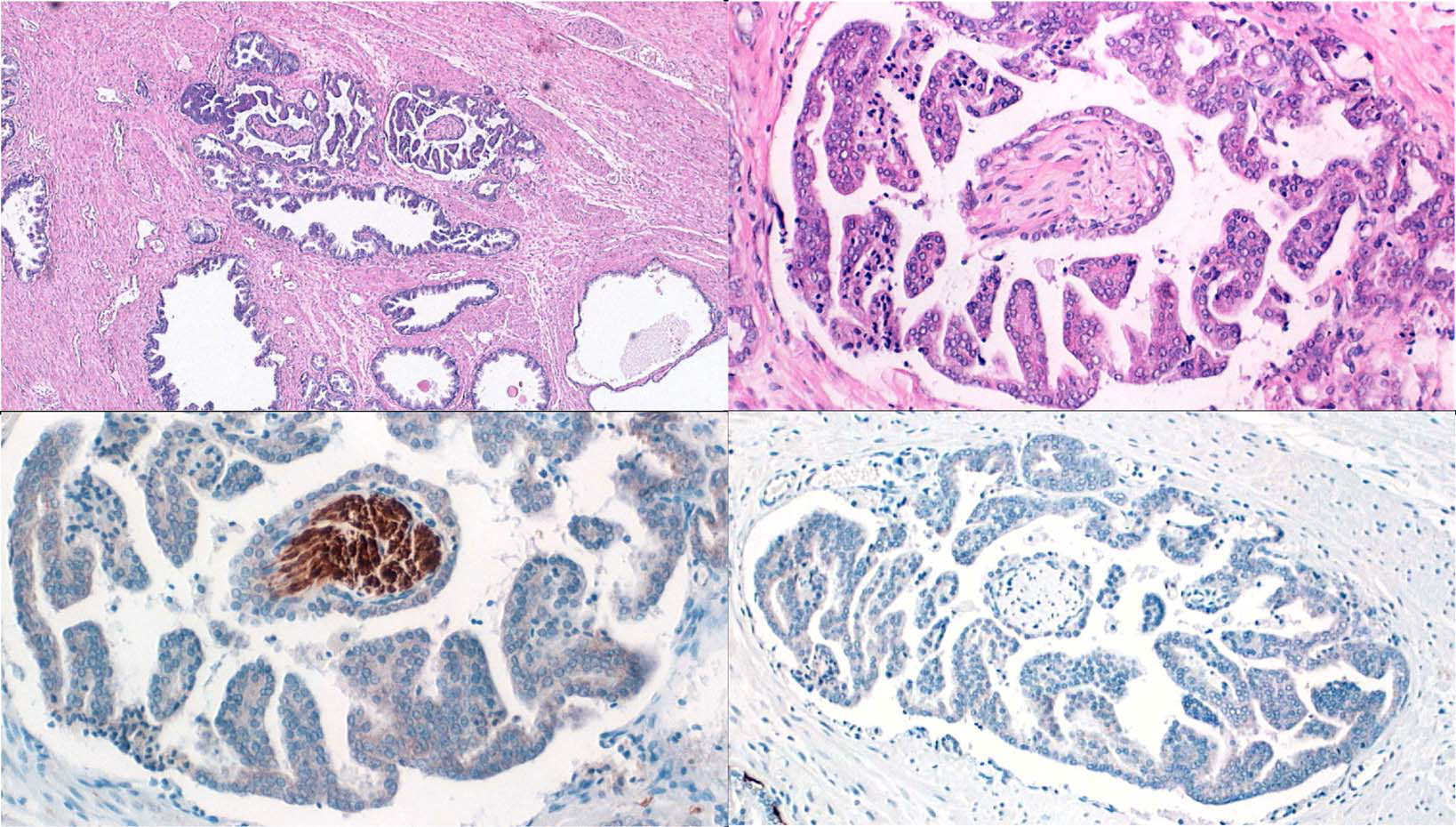

图4.癌组织神经周围侵犯,有时候会类似HGPIN;但免疫组化S100和基底细胞型CK可以证实诊断。

图4.癌组织神经周围侵犯,有时候会类似HGPIN;但免疫组化S100和基底细胞型CK可以证实诊断。

还要注意的是,在共识会议之前的调查中,有病理医师提出废除HGPIN名字中的“高级别”,因为这会导致患者焦虑。不过,大部分参与者还是不建议改变。会议中就活检与前列腺切除标本达成强烈共识:当同时存在癌、或疑似癌的非典型小腺泡增生(atypical small acinar proliferation,ASAP)时,病理报告中并不强制性要求报告HGPIN。对于单灶性HGPIN来说,其临床意义还不明确,工作组成员未能达成共识,因此会议上选择不对单灶性HGPIN的报告问题进行投票。关于活检标本中多灶的孤立性HGPIN报告问题,参与者对此高度认可。当然,为了和世界卫生组织建议一致,前述筛状模式的HGPIN被归为非典型导管内增生(AIP)。

表1.关于PIN的会议投票结果

1.任何前列腺标本中,都无需报告低级别PIN;(一致率97%)

2.前列腺根治性切除标本中,无需报告HGPIN;(一致率81%)

3.对于前列腺癌病例、或相邻有非典型小腺泡增生(ASAP)的病例来说,无需报告HGPIN;(一致率77%)

4.前列腺活检标本中,形态学呈筛状表现的HGPIN应报告为非典型导管内增生(AIP);(一致率75%)

5.虽然临床意义和生物学意义还不明确,但无前列腺癌的活检标本中,多灶性(≥2个活检部位)HGPIN还是要报告出来。(一致率93%)

未完待续

点此下载原文献

参考文献

Iczkowski KA, De Marzo AM, Agarwal N, et al. International Society of Urological Pathology Consensus on Cancer Precursor Lesions. Working Group 1: The Prostate. Am J Surg Pathol. Published online June 23, 2025.

doi:10.1097/PAS.0000000000002430

共0条评论