[导读] 编译整理:强子

引言

鉴于目前肺癌中所用靶向治疗方案大部分都针对的是腺癌,因此对于小活检及细胞学标本中的非小细胞肺癌来说,应尽量通过免疫组化来区分出腺癌和鳞状细胞癌。按照世界卫生组织肿瘤分类方案,肺腺癌大致可以分为原位腺癌、微浸润性腺癌、浸润性腺癌;其中浸润性腺癌又可根据主要组织学模式进一步分为贴壁型、腺泡型、乳头状、实性、微乳头状。毫无疑问,临床实践中做出准确诊断具有重要诊疗意义。

美国纽约大学Grossman医学院病理专家Sharma曾在《Arch Pathol Lab Med》杂志撰文,详细介绍了小标本中肺腺癌诊断的一些问题。为帮助大家更好的了解相关知识点并应用于临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

(一)原位腺癌和微浸润性腺癌

肺的原位腺癌是指完全为贴壁模式的肿瘤。低倍镜下,肿瘤和相邻肺实质之间可见清晰的分界。瘤细胞特征性的沿着原有肺泡壁生长、无浸润至肺实质的证据。影像学上,这类肿瘤一般描述为毛玻璃样不透光区,多数情况下都小于3cm。

微浸润性腺癌和原位腺癌相似,也是主要为贴壁生长,但却有≤0.5cm的浸润。影像学上,微浸润性腺癌常描述为小于3cm的毛玻璃样不透光区和实性区混杂,实性成分一般对应的是浸润灶。

原位腺癌和微浸润性腺癌在影像学上都有相当一部分的毛玻璃样不透光区。由于并非所有肺部影像学表现为毛玻璃样不透光区的病例都是腺癌,因此Fleischner学会(国际权威胸部影像学术组织,该学会以放射学家Felix Fleischner命名,专门发布胸部影像学指南)针对毛玻璃样不透光区提出了外科手术干预和肺癌筛查的相关建议。

对于组织学鉴别原位腺癌、微浸润性腺癌、贴壁为主的浸润性腺癌来说,最大的问题在于判断是否存在肺实质浸润及浸润范围。文献早有报道,即使对胸科病理专家来说,确定浸润方面的可重复也欠佳。医源性因素或生物学因素导致的肺泡塌陷,也可影响判断:前者如手术操作或标本检查中导致,后者如肺泡壁的增厚、纤维化。

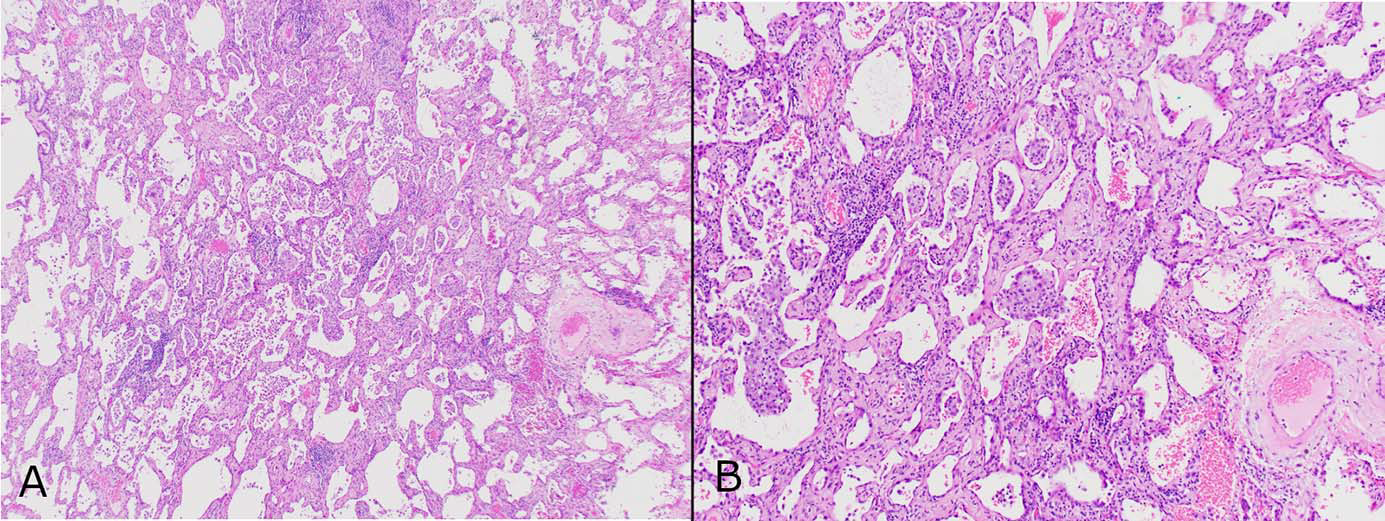

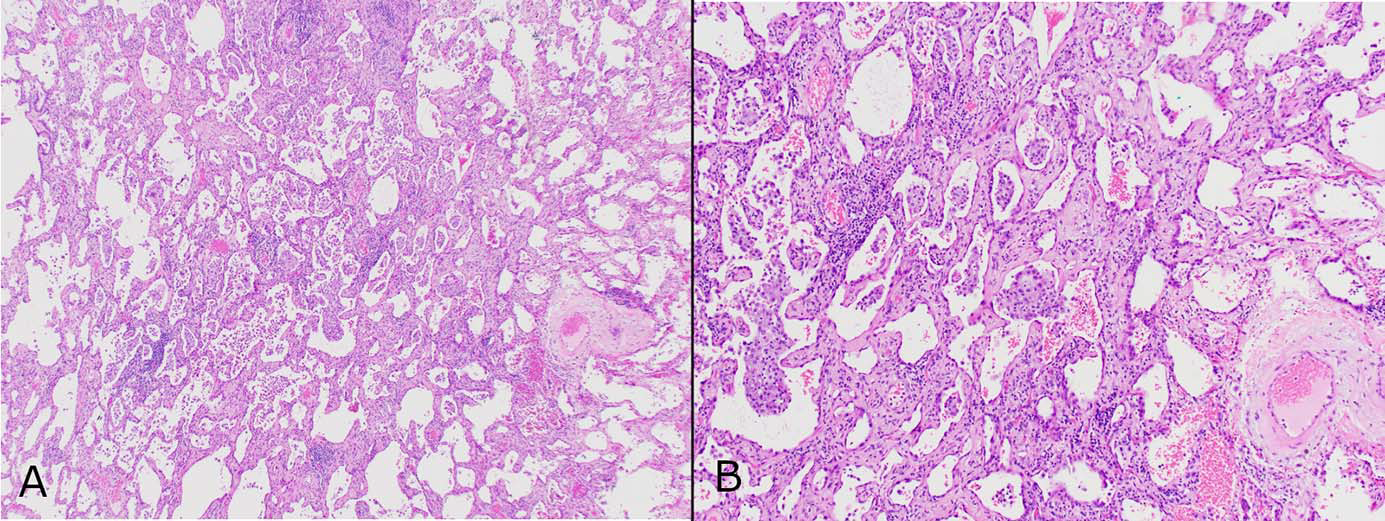

图1.原位腺癌伴肺泡塌陷。(A)肿瘤内的肺泡壁增厚,但肺泡结构保留,与邻近肺实质所见结构一致;(B)气腔内有巨噬细胞。

图1.原位腺癌伴肺泡塌陷。(A)肿瘤内的肺泡壁增厚,但肺泡结构保留,与邻近肺实质所见结构一致;(B)气腔内有巨噬细胞。

世界卫生组织对于贴壁模式的定义中,允许有肺泡间隔的增厚,但不能有促纤维组织的增生。不过,怎么确定促纤维组织增生,不是那么明确;且即使明确的浸润性癌模式中也可能并无促纤维组织增生。已有人提出弹性纤维染色可能有助于浸润和原位的区分,因为存在弹性纤维网则倾向于原位腺癌,而弹性纤维缺失或受破坏则倾向于浸润性病变。不过,实际工作中并不总是那么区分明确,且这种情况下的弹性纤维染色很难做、也很难解读。

虽然原位腺癌和微浸润性腺癌的区分存在困难,好在二者的预后差异实际有限。实际上,如果推测为浸润的区域相对很小,那么二者的预后可能并没有什么差异。如果是单一肺部结节的情况下,微浸润性腺癌和原位腺癌的预后都非常好,5年无病生存率100%。

不过,如果对浸润灶的大小不确定,那么最好将这类肿瘤诊断为贴壁为主的浸润性腺癌,并测量推测为浸润成分的范围而对其进行分期。目前的美国癌症联合委员会(AJCC)TNM分期方案中,建议仅根据浸润成分的范围来确定T分期、而不是根据包括贴壁成分(即原位成分)在内的总体大小来确定。这一建议主要针对的就是浸润性贴壁型腺癌,而不是原位癌和微浸润性腺癌,因为后面这两种情况另有单独分期,即pTis和pT1mi。

(二)浸润性腺癌

从影像学角度来说,浸润性腺癌在CT上最常见表现为实性、或毛刺状结节。组织学上,浸润性腺癌则根据主要模式进一步分为贴壁型、腺泡状、乳头状、微乳头状、实性,最近还描述有复杂腺体结构(complex glandular pattern)。

按照世界卫生组织要求,必须全面分析组织学模式来确定主要生长方式,报告中需以5%为增量单位描述肿瘤内各生长模式的百分比。不过,由于组织学亚型分析具有主观性,因此病理医师所谓全面分析的结果可重复性的确存在问题。这一点不难理解,但是也有采用共识性标准的诊断团队报道称其重复性较好。

就经典的组织学亚型来说,腺泡型的定义是有腺体或小管形成,乳头状的定义是存在有纤维血管轴心的凸起,微乳头状则是无纤维血管轴心的细胞簇,实性型是指无腺体分化证据的片状肿瘤细胞。主要结构模式与预后之间密切相关。对于贴壁为主的肿瘤来说,估计其5年复发风险约10%;乳头状及腺泡状为主的腺癌这一数据约为20%;实性型和微乳头状者这一数据约为30-40%。

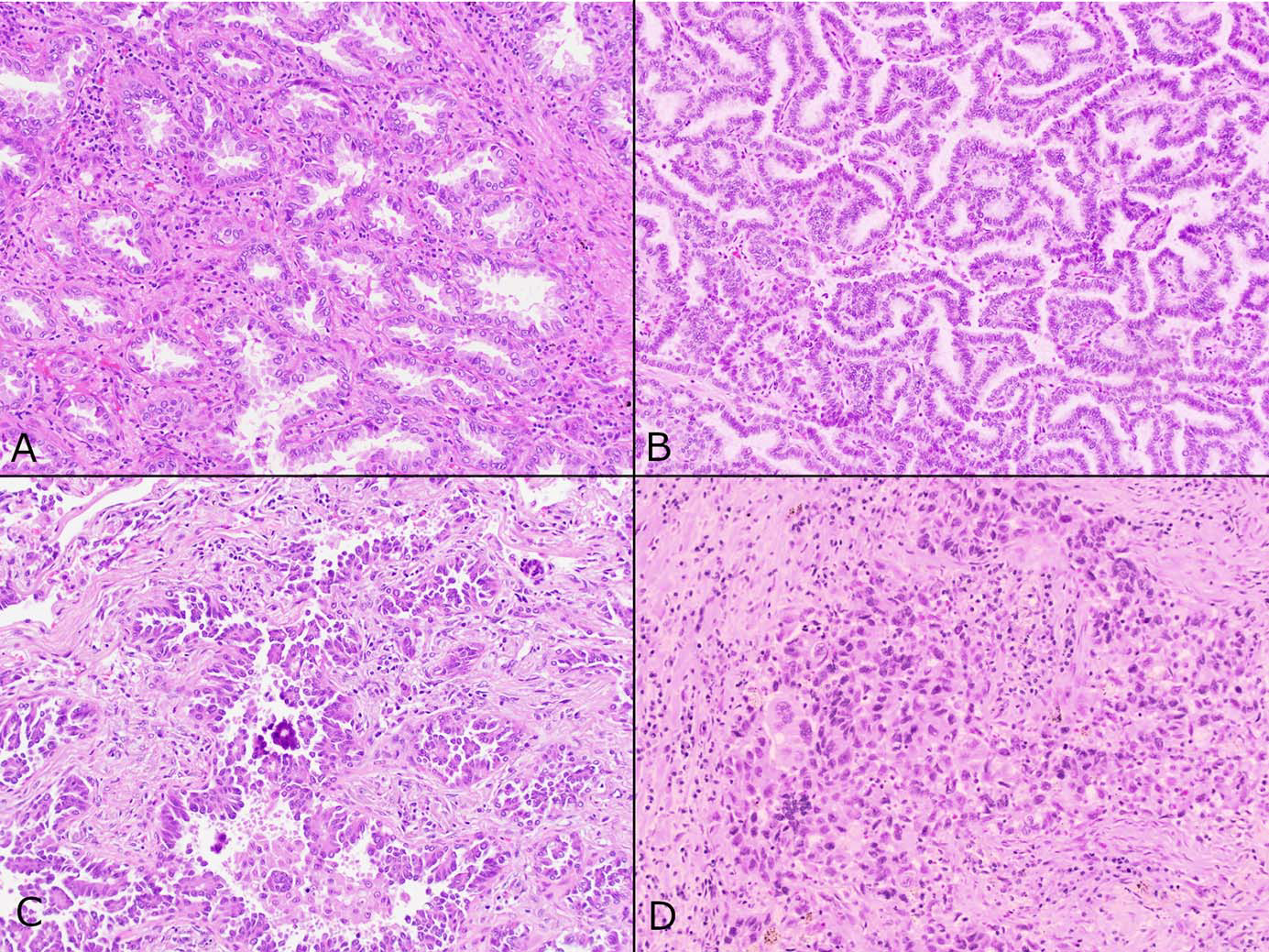

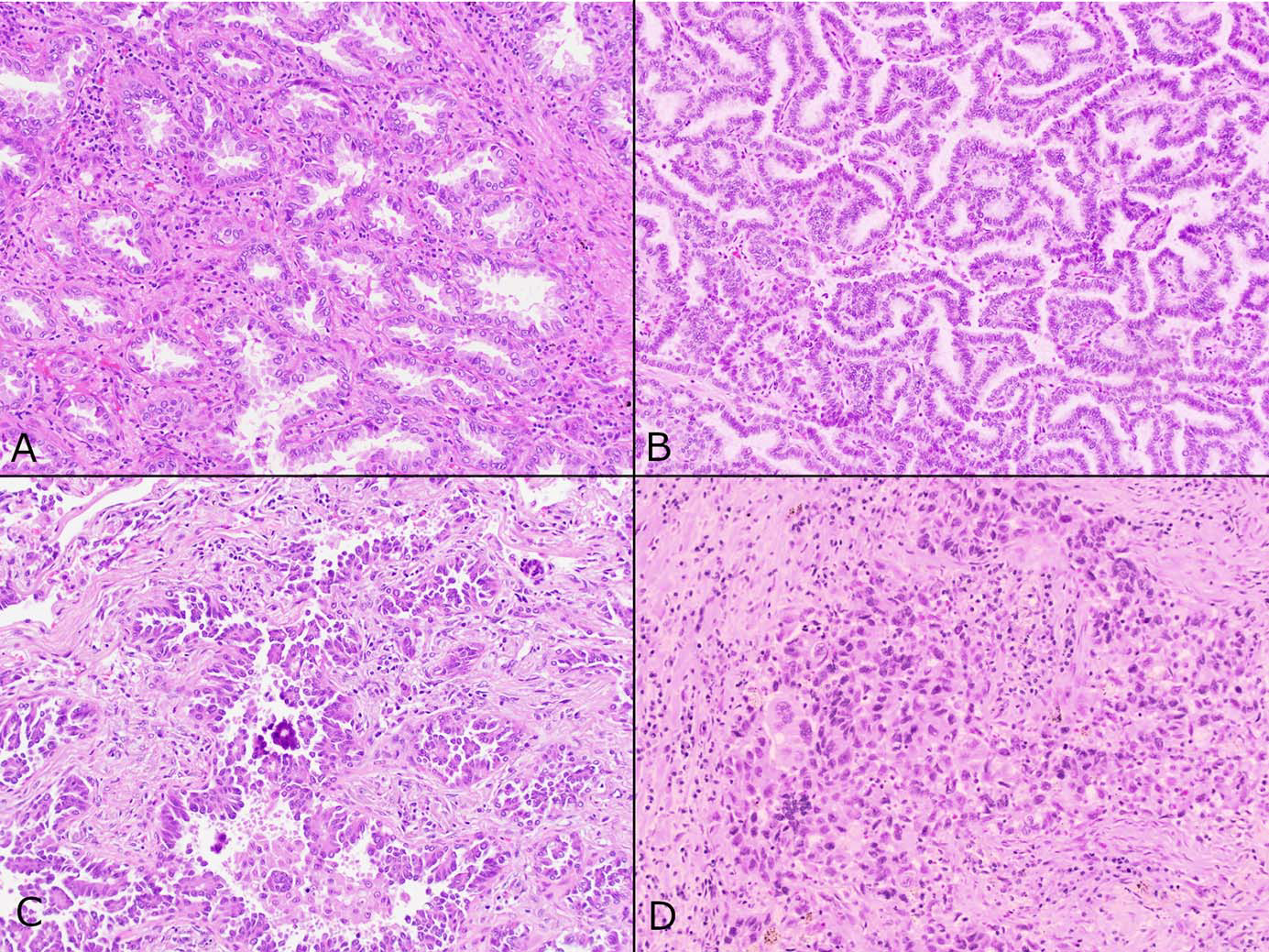

图2.图示腺癌的组织学结构:(A)腺泡状;(B)乳头状;(C)微乳头状;(D)实性。

图2.图示腺癌的组织学结构:(A)腺泡状;(B)乳头状;(C)微乳头状;(D)实性。

不过,按照主要组织学模式的分类,的确有些组织学模式无法明确归类于前述的5种已知模式中,比如那些被形容为“腺泡形成不良”的肿瘤,具体如:筛状,相互吻合、融合的腺体,在间质内单细胞浸润。这样的组织学表现在其他器官的腺癌中也有发现,且预示着预后不良。这种情况到底是属于腺泡(因为有腺体形成)、还是实性(因为巢状表现更为显著)可以进一步讨论,但它们的确并不能完美的归为前述分类。实际上,这种情况可能更适合归为新近描述的“复杂性腺体”(complex glands)。2014年的一项研究(并有后续研究证实)表明,与世界卫生组织分类中的其他标准模式相比,复杂腺体结构者预后与实性型及微乳头型相似,提示复杂腺体结构模式应被归为高级别或低分化。

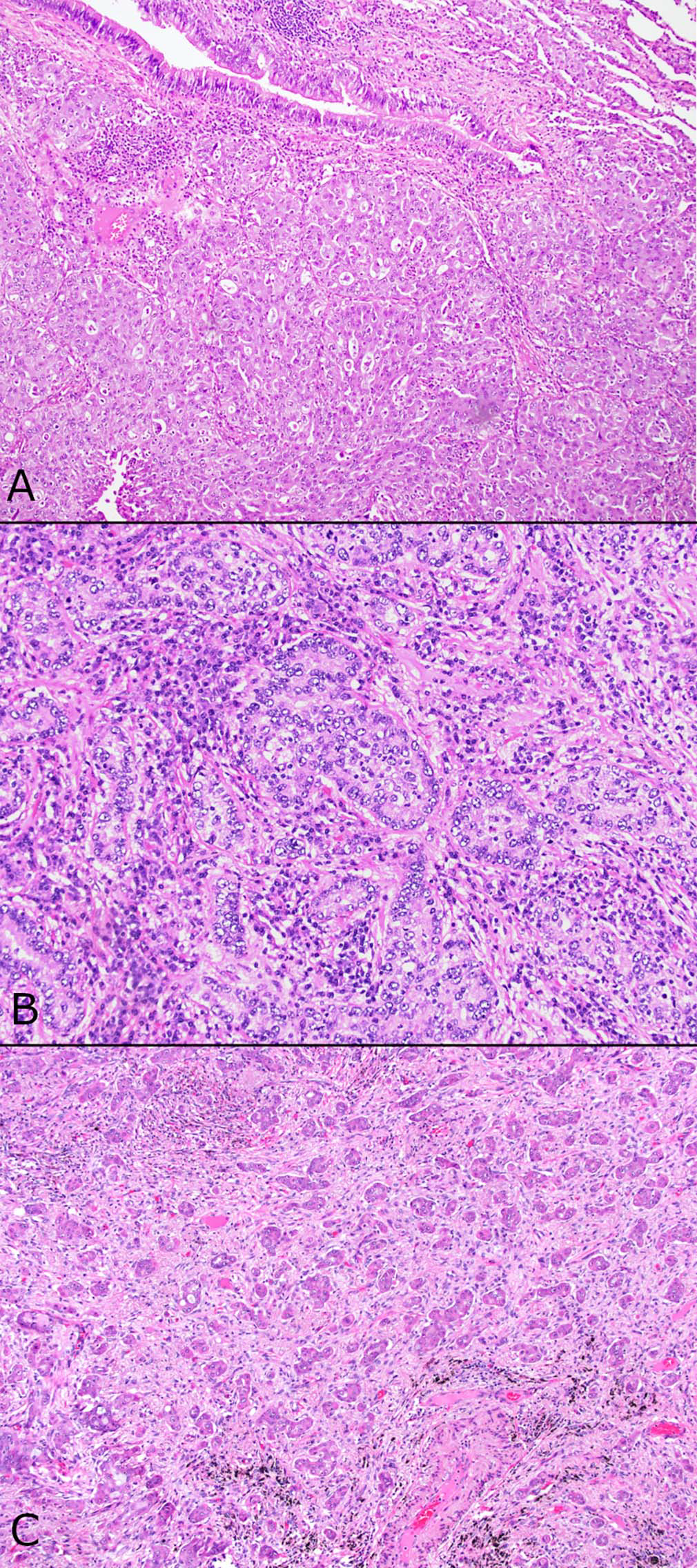

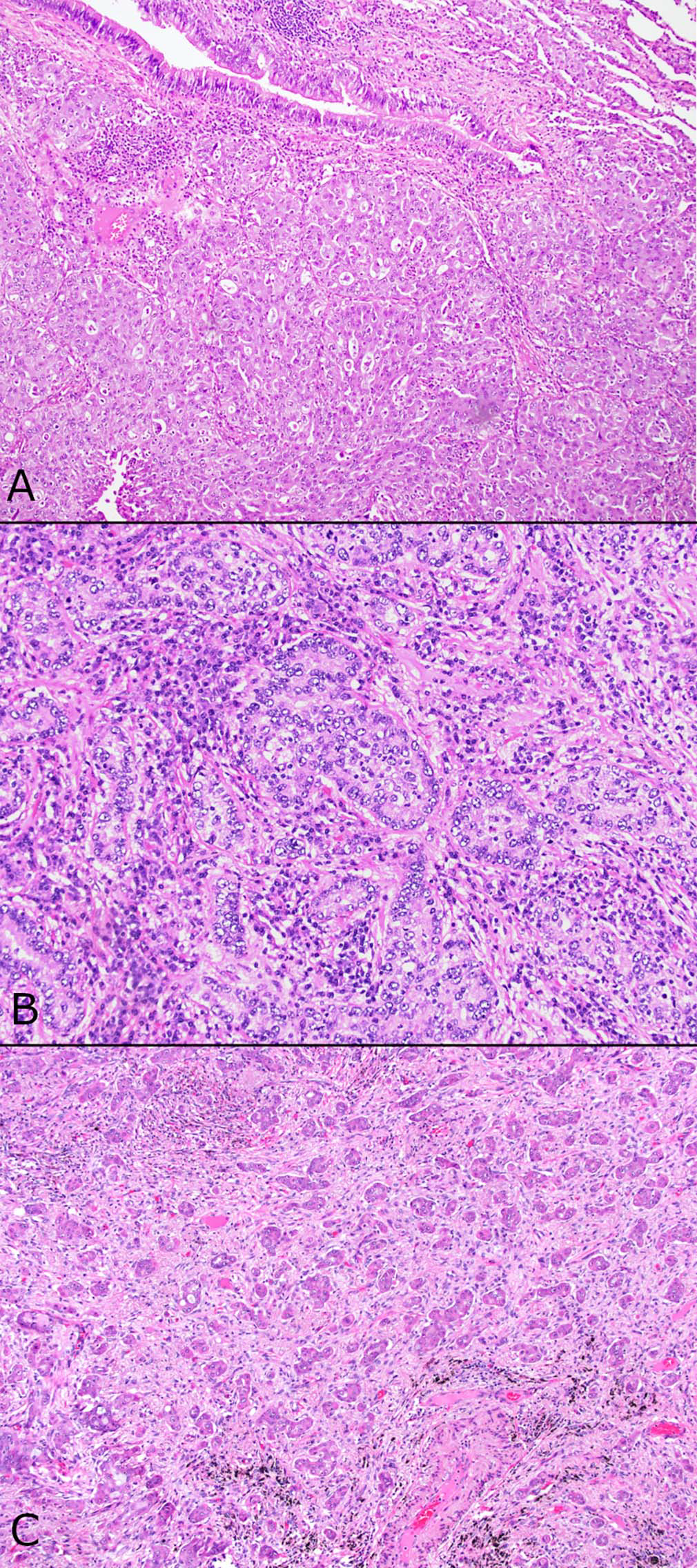

图3.图示肺腺癌中的复杂腺体结构:(A)筛状;(B)不规则腺体及融合腺体;(C)单细胞或小簇状恶性细胞在间质内浸润。

图3.图示肺腺癌中的复杂腺体结构:(A)筛状;(B)不规则腺体及融合腺体;(C)单细胞或小簇状恶性细胞在间质内浸润。

肺腺癌中最常见的组织学模式就是腺泡状,在所有病例中占比超过40%。理论上说,如果按主要生长模式分类,多数肿瘤会归入腺泡型,意味着预后属于中等风险。目前已提出了多种分级方案,如综合考虑核级、核分裂计数、细胞学分级、气腔播散、其他次要生长模式等指标的不同组合。

国际肺癌研究协会(IASLC)系统评估了上述所有指标,提出了能预测预后的最佳分级方案。根据已明确有预后意义的前述主要生长模式,国际肺癌研究协会分级方案将高级别生长模式的占比纳入最终肿瘤分级。平衡了预测复发和总生存的敏感性及特异性后,高级别模式的阈值确定为20%。因此,国际肺癌研究协会分级方案将高级别模式超过20%的肿瘤归为低分化、3级;腺泡状或乳头状结构为主、而高级别模式占比0-20%者归为中分化、2级;贴壁为主、高级别模式占比0-20%者归为高分化、1级。这一方案已经经过多个研究者证实,且有较好的可重复性。

该方案中,其他组织学特征并不会显著影响分级判断,具体如细胞核级别、核分裂计数、气腔内播散、细胞学级别;这主要是因为这些组织学特征和高级别模式之间存在显著相关。当然这方面的例外就是微乳头状亚型:此时即使细胞核级别、细胞学级别、核分裂都比较低,也是有侵袭性行为的。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Sharma J, Zhou F, Moreira AL. Pulmonary Adenocarcinoma Updates: Histology, Cytology, and Grading. Arch Pathol Lab Med. 2025;149(4):e82-e86.

doi:10.5858/arpa.2023-0540-RA

共0条评论