[导读] 编译整理:强子

丛状纤维黏液瘤鉴别诊断详解

胃肠间质瘤

丛状纤维黏液瘤与GIST的鉴别具有重要临床意义,因为胃部GIST有20-30%为恶性,其治疗方案包括完全切除、且可能需靶向治疗。就GIST而言,SDH缺陷型和黏液样GIST是最可能与丛状纤维黏液瘤混淆的病种。

黏液样GIST为多结节状病变,伴黏液样间质、梭形细胞、薄壁血管。不过,与丛状纤维黏液瘤不同,黏液样GIST具有GIST的特征性免疫组化表现,即CD117、DOG1、CD34阳性。

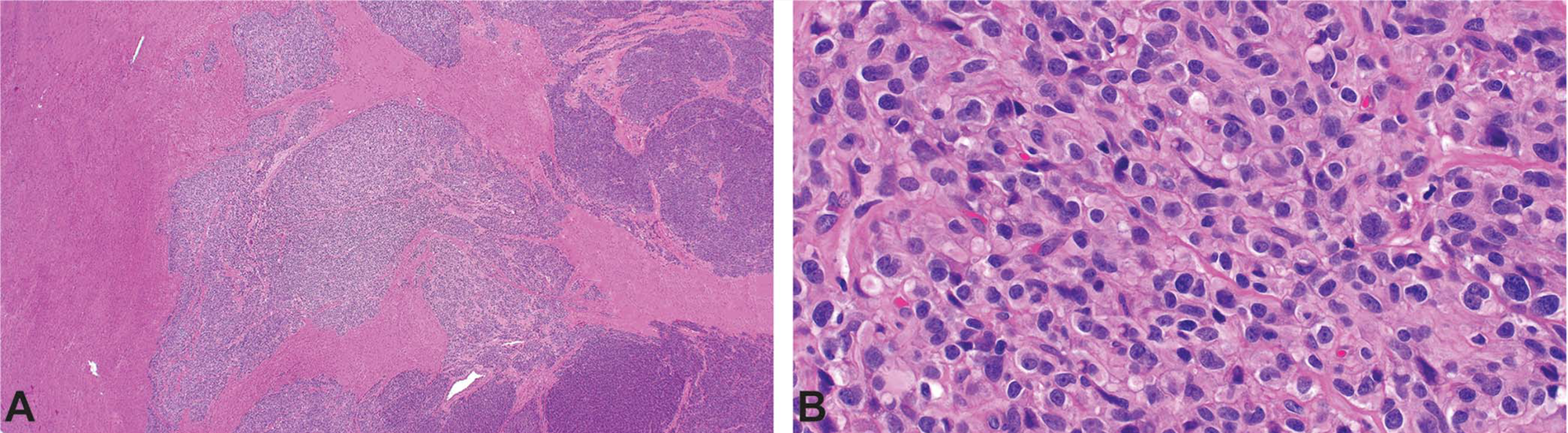

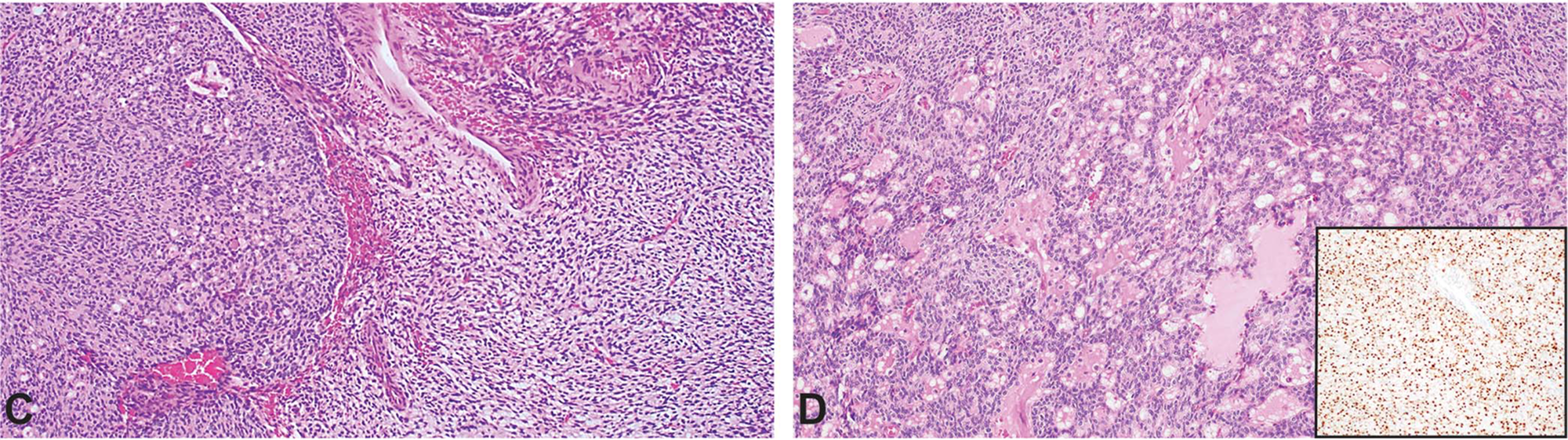

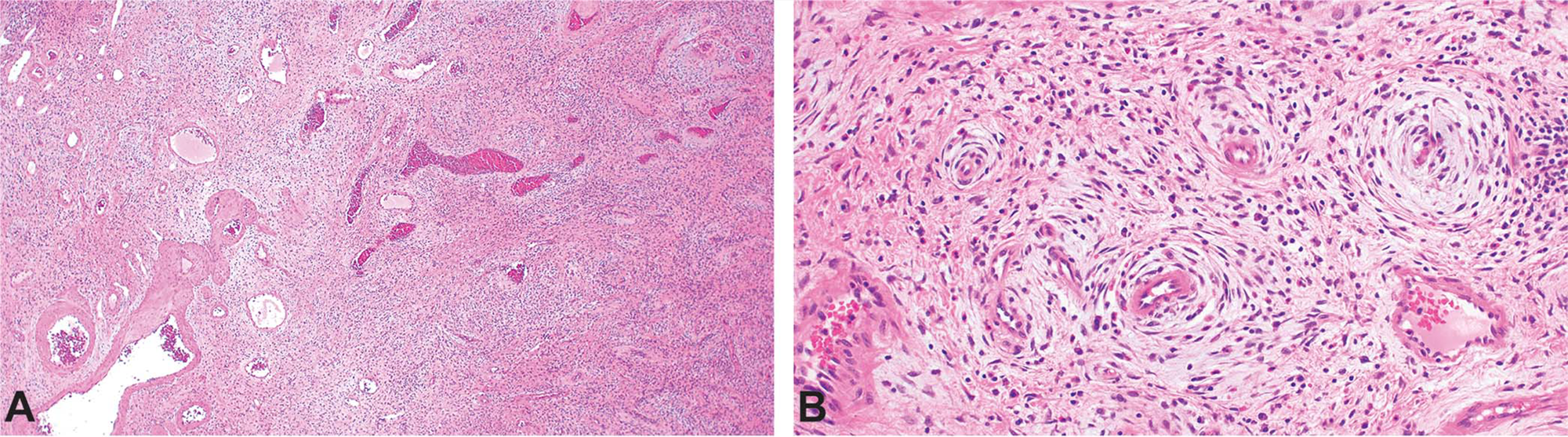

SDH缺陷型GIST也呈多结节状或丛状生长,且一般为上皮样细胞、或上皮样细胞及梭形细胞混杂构成。病变结节中央位于固有肌层,其细胞的胞质嗜酸性,细胞核形态均一,有时候偏位。SDH缺陷型GIST仅见于胃部,约占胃部GIST的7%、无KIT和PDGFRA突变胃部GIST的大部分。虽然无KIT突变,但SDH缺陷型GIST在免疫组化层面弥漫、强阳性表达CD117和DOG1。不管是哪个SDH基因受累,SDH缺陷型GIST中总有SDHB蛋白的表达缺失。

图4.SDH缺陷型GIST组织学特征,为多结节状肿瘤,病变中心位于固有肌层,细胞上皮样,胞质嗜酸性,细胞核形态均一,偏位。

图4.SDH缺陷型GIST组织学特征,为多结节状肿瘤,病变中心位于固有肌层,细胞上皮样,胞质嗜酸性,细胞核形态均一,偏位。

SDH缺陷型GIST大部分有SDH亚基编码基因(SDHA、SDHB、SDHC、SDHD)的突变,导致SDH复合体功能缺失。这类突变几乎总是种系突变,即常染色体显性遗传性Carney-Stratakis综合征。SDH缺陷型GIST还可通过SDHC启动子甲基化的机制发生,这类肿瘤则与非遗传性Carney三联征(即GIST、肺部软骨瘤、副节瘤)相关。此外,5-10%的GIST中可观察到类Carney-Stratakis综合征的表现,这些病例通常与神经纤维瘤病1型或极罕见的KIT/PDGFRA基因种系突变相关。SDH缺陷型GIST的预后相比KIT/PDGFRA突变GIST来说,预后更难以预测。虽然一般转移至淋巴结,但预后相对惰性。

血管球瘤

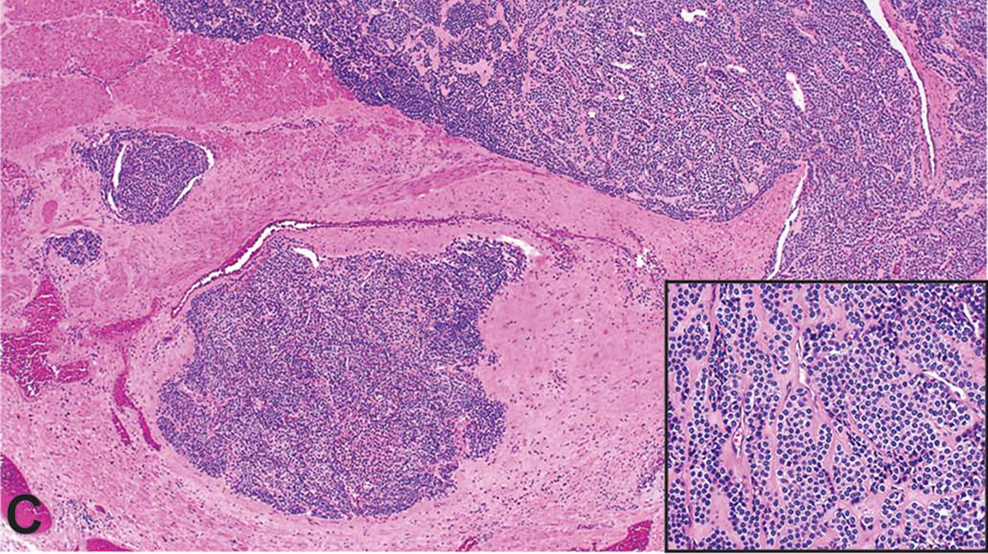

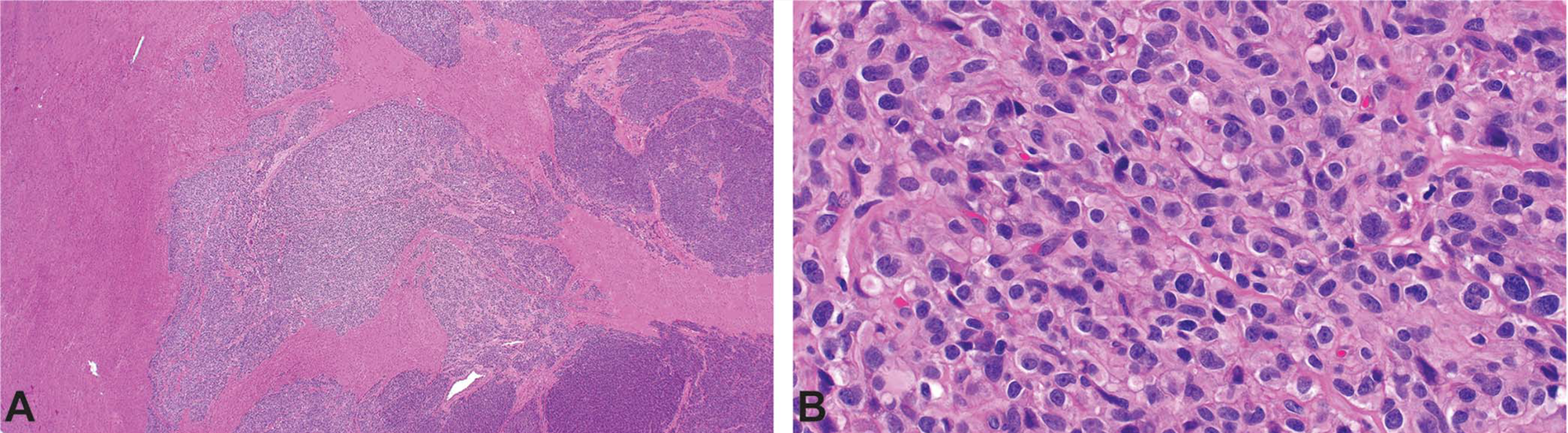

血管球瘤也是一种多结节性胃壁内肿瘤,因此需要和丛状纤维黏液瘤鉴别。胃肠道血管球瘤大部分都发生于胃部,常见于胃窦。虽然该肿瘤一般为良性,但也有个别病例报道称有伴转移的恶性行为;不过,某些让人担心的组织学特征与预后不良之间的关系并未得到明确,如核分裂活性增加、瘤细胞梭形表现。

图5.胃部血管球瘤,其特点为细胞丰富的壁内结节,细胞圆形,形态均一,细胞分界特别清晰;该肿瘤常伴间质玻璃样变(插图所示)。

图5.胃部血管球瘤,其特点为细胞丰富的壁内结节,细胞圆形,形态均一,细胞分界特别清晰;该肿瘤常伴间质玻璃样变(插图所示)。

神经鞘肿瘤

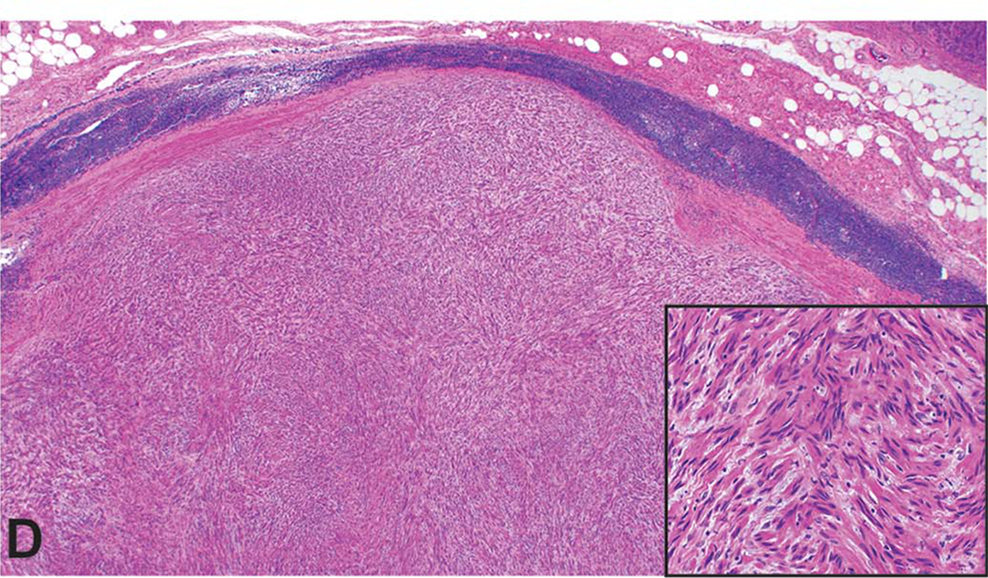

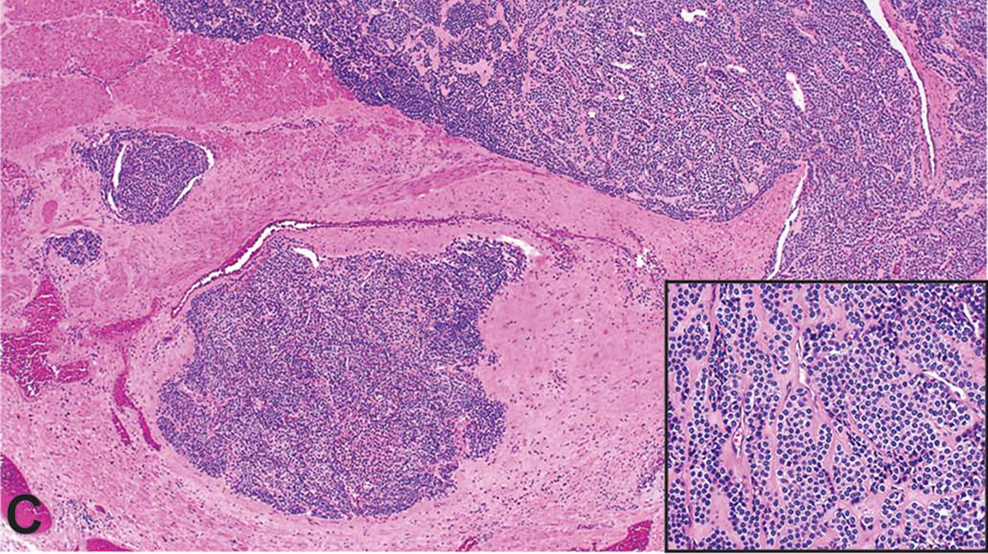

施万细胞瘤在胃肠道最多见于胃部,且胃肠道施万细胞瘤常在肿瘤周围有特征性的淋巴细胞鞘。不过,相比经典施万细胞瘤来说,胃部施万细胞瘤的细胞核栅栏状表现并不那么显著,但大部分病例中可查见。间质表现不一,一般纤维化更加明显而不是黏液样。

图6.胃部施万细胞瘤,境界清楚,可见特征性的周围淋巴细胞鞘。瘤细胞的细胞核两端尖,胞质分界不清(插图所示)。

图6.胃部施万细胞瘤,境界清楚,可见特征性的周围淋巴细胞鞘。瘤细胞的细胞核两端尖,胞质分界不清(插图所示)。

丛状神经纤维瘤在形态学方面可与丛状纤维黏液瘤存在重叠,如壁内结节状生长、黏液样间质。不过,胃肠道的丛状神经纤维瘤几乎仅见于神经纤维瘤病1型患者;部分细胞阳性表达S100和SOX10,有助于和丛状纤维黏液瘤的鉴别。

神经束膜瘤发生于胃部者罕见,但形态学可与丛状纤维黏液瘤重叠:二者均为形态温和的梭形细胞、位于胶原性至黏液样间质中,常伴显著毛细血管。胃部神经束膜瘤一般表现病变中央位于黏膜层或黏膜下层的小息肉,并无丛状神经纤维瘤中特征性的丛状生长方式。对于黏膜受累的病例来说,胃部腺体一般被梭形细胞分隔开,这些细胞的细胞核卵圆形至波浪状,胞质拉长、有纤细突起,细胞分界不清。免疫组化方面,胃部神经束膜瘤表达GLUT1,程度不等的弱阳性表达EMA。

炎性纤维性息肉

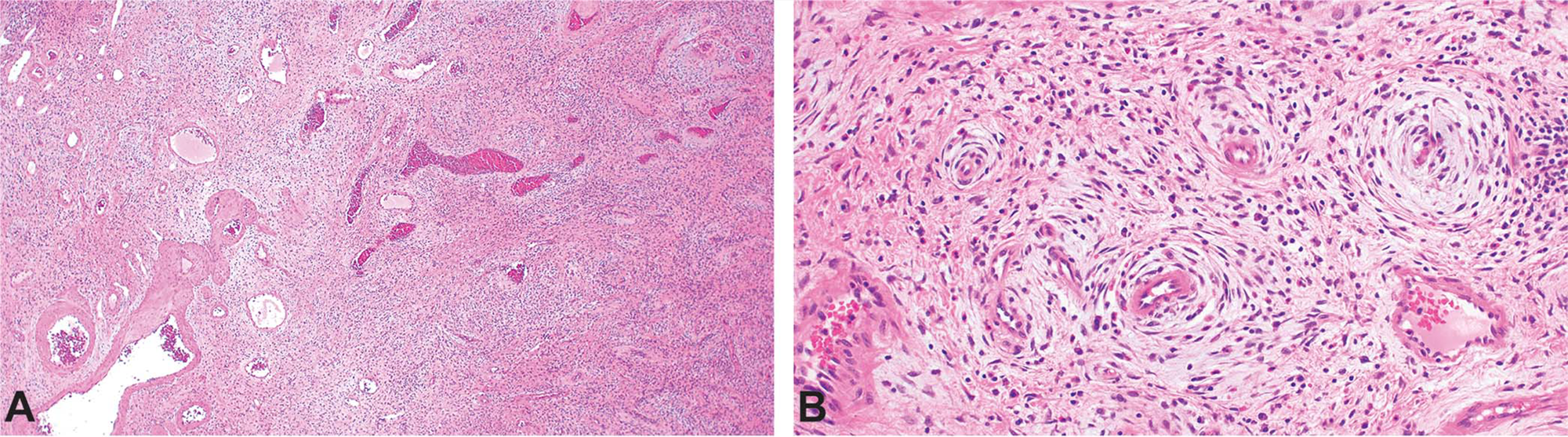

与其他鉴别诊断相关病种不同,炎性纤维性息肉并非多结节状生长,而是表现为境界不清的肿物。该肿瘤的中心位于黏膜下,并向上侵及黏膜。高倍镜下,瘤细胞呈血管周围洋葱皮样纤维化的表现,因此导致血管相比周围伴大量炎症的间质来说,更为淡染。

图7.炎性纤维性息肉,细胞呈星型,背景为纤维黏液样基质,伴富于嗜酸性粒细胞的炎症及显著血管成分,血管周围有洋葱皮样表现。

图7.炎性纤维性息肉,细胞呈星型,背景为纤维黏液样基质,伴富于嗜酸性粒细胞的炎症及显著血管成分,血管周围有洋葱皮样表现。

炎性肌纤维母细胞瘤

炎性肌纤维母细胞瘤的发病部位宽泛,常见累及肠系膜及网膜,发生于胃肠道者少见,但可出现于小肠、结肠、胃部。临床上虽然可见于各年龄段,但最常见为儿童和年轻人。值得一提的是,约60%的炎性肌纤维母细胞瘤会有ALK的胞质弥漫阳性,5%的表达ROS1,分别对应ALK和ROS1的基因重排。

炎性肌纤维母细胞瘤需要鉴别上皮样炎性肌纤维母细胞肉瘤,后者为侵袭性间叶性肿瘤,主要见于腹部,且死亡率高。上皮样炎性肌纤维母细胞肉瘤的特点为上皮样细胞、空泡状细胞核、显著核仁、胞质嗜双色性,背景为富于中性粒细胞的黏液样间质。免疫组化方面,上皮样炎性肌纤维母细胞肉瘤ALK呈独特的核膜着色或核旁着色,CD30阳性,且常见伴RANBP2::ALK融合。

胃母细胞瘤

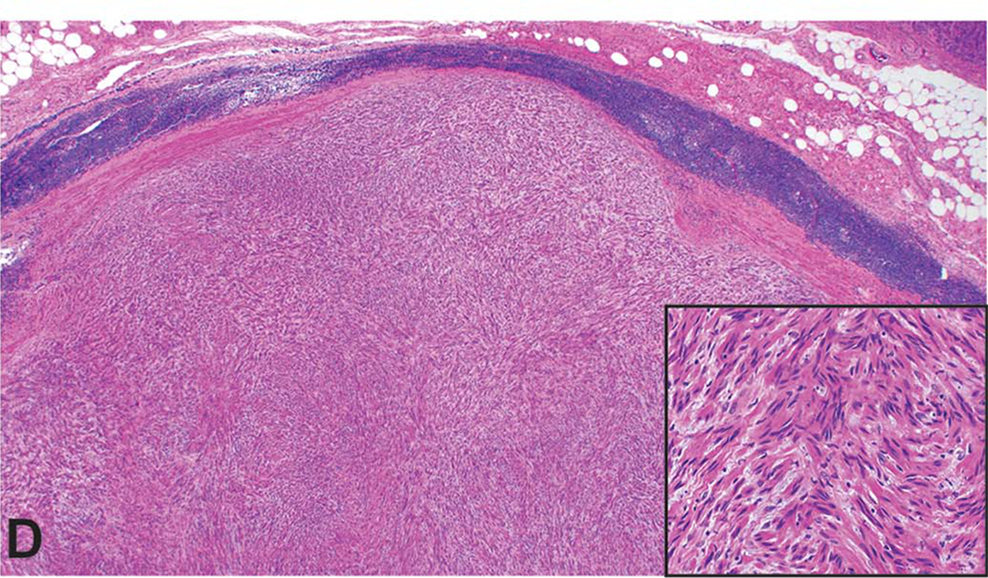

胃母细胞瘤为罕见的双相型肿瘤,大部分发生于年轻人或中年人,文献中报道的患者年龄9岁至56岁不等。其临床行为不一,大部分为惰性,手术切除可治愈;但也有腹膜播散的侵袭性肿瘤报道,且无法通过组织学特征而可靠预测其生物学行为。

胃母细胞瘤的双相型表现为组织学中的形态均一梭形细胞、形态均一上皮样细胞,胞质淡染,细胞核圆形,病变中心位于固有肌层,呈多结节状肿物。上皮样成分排列呈巢状、管状、片状;也常见中央伴嗜酸性分泌物的菊型团样结构。大部分病例核分裂罕见。梭形细胞成分则为单一的拉长细胞,常排列呈网状或束状。一般至少局灶存在黏液样间质。不过,需要指出的是,由于梭形细胞成分和上皮样成分变化较大,因此小活检标本中可能无法查见双相型形态。因此一种成分为主的时候其鉴别诊断就需要考虑多种以相对单一的上皮样细胞、或梭形细胞为主的其他病种:比如,上皮样为主的病例可类似神经内分泌肿瘤,而梭形细胞为主者则需考虑鉴别滑膜肉瘤。

对于胃母细胞瘤来说,文献中报道的免疫组化结果包括:上皮成分主要表达广谱CK,梭形细胞成分则表达CD56和CD10,但上皮成分对这两项标记可阳性、也可不阳性。所以相关免疫组化标记并不非常特异,或者说可重复性欠佳。不过,免疫组化有助于和滑膜肉瘤的鉴别,因为胃母细胞瘤会有GLI1的表达、而无SSX18::SSX的融合。

如果存在特征性的形态学表现,且GLI1原位杂交或GLI1免疫组化结果阳性则支持胃母细胞瘤诊断。不过,丛状纤维黏液瘤中也有GLI1的过表达,因此必须从形态学对二者进行区分。支持为丛状纤维黏液瘤的特征有:细胞密度较低,显著黏液样间质,无双相型组织学表现。其实当前版本的世界卫生组织肿瘤分类中,对胃母细胞瘤的诊断要求也是双相型组织学形态、加MALAT1::GLI1基因融合。不过,最近已有伴PTCH1::GLI2基因融合的胃母细胞瘤报道。

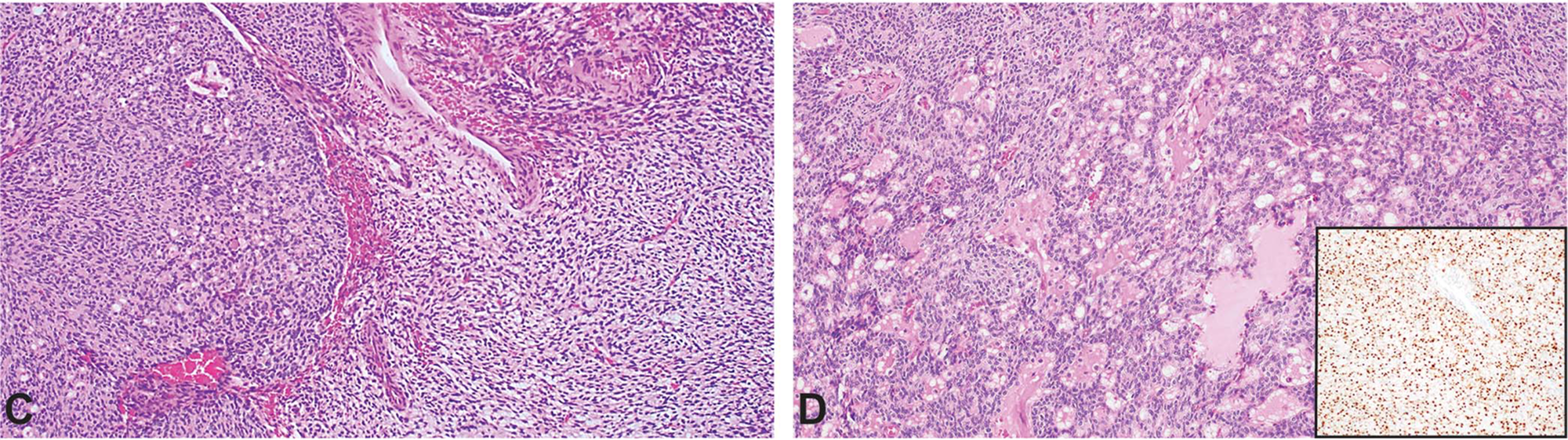

图8.胃母细胞瘤组织形态学方面为双相型表现,即比例不一的形态均一梭形细胞和上皮样细胞构成;上皮样成分中,常见伴中央嗜酸性分泌物的菊型团样结构;插图示RNA原位杂交检测,GLI1阳性表达。

图8.胃母细胞瘤组织形态学方面为双相型表现,即比例不一的形态均一梭形细胞和上皮样细胞构成;上皮样成分中,常见伴中央嗜酸性分泌物的菊型团样结构;插图示RNA原位杂交检测,GLI1阳性表达。

其实,伴GLI1改变的肿瘤除了丛状纤维黏液瘤、胃母细胞瘤外,还有最近才报道的GLI1重排的肠道肿瘤。该肿瘤在形态学特征与免疫组化表现方面都和胃母细胞瘤有相似之处。不过,与胃母细胞瘤不同,GLI1重排的肠道肿瘤发生于小肠,且GLI1融合配体不同,具体如DDIT3、AARS、ACTB。文献中报道的三例GLI1重排肠道肿瘤均为惰性,但尚需更多随访信息来确定其预后。

——全文完——

往期回顾:

读文献,学病理-丛状纤维黏液瘤(一)

共0条评论