[导读] 编译整理:强子

引言

鼻腔鼻窦处的炎性病变最常见者包括炎性息肉(慢性鼻炎窦鼻窦炎)、多种感染、结节病、NK/T细胞淋巴瘤。不过需鉴别某些少见病种,如肉芽肿性多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎、IgG4相关病变谱系一部分的嗜酸性血管中心性纤维化、Rosai-Dorfman病。作为《Surg Pathol Clin》杂志鼻腔鼻窦处病理综述的一部分,美国病理专家Thompson曾就这类病种做过详细综述。按照我们的系列编译安排,本期开始就专门介绍鼻腔鼻窦处少见纤维炎性病变。

肉芽肿性多血管炎

肉芽肿性多血管炎(granulomatosis with polyangiitis,GPA;此前又称为Wegener肉芽肿)是一种系统性、免疫复合物介导的、胞质型抗中性粒细胞胞质抗体相关的坏死性血管炎,主要累及上消化呼吸道和肾脏的小至中等血管。患者发病时一般为中年,具体发病率约0.4-2例/十万人,性别分布无明显区别。相关症状几乎总是非特异性的鼻窦炎,一般会伴有全身症状,如不适、发热、寒战、体重减轻。

按照ELK分类方案(其中的E指的是耳、鼻、喉的受累,L指的是肺部的受累,K指的是肾脏的受累),有助于病变的全面分层,因为该病变可能仅局限于原发部位,也可能进展为全身性病变,但经有效治疗后病情可消退。重要的是,有相当一部分患者会维持局限性、局灶性病变。如果系统性病变的时候,患者一般非常虚弱。美国风湿病学会曾制定了肉芽肿性多血管炎的分级标准,其中涉及10个具有不同权重的特征;权重最重的是鼻部结痂、血性鼻分泌物与鼻塞,以及胞质型抗中性粒细胞胞质抗体或蛋白酶3(PR3)胞质型抗中性粒细胞胞质抗体阳性。

需要说明的是,胞质型抗中性粒细胞胞质抗体对于肉芽肿性多血管炎的诊断非常特异,但的确也可以见于其他血管炎。同时,其敏感性会因病变范围的不同而不同:高达30%的肉芽肿性多血管炎为胞质型抗中性粒细胞胞质抗体阴性,因此血清学检测阴性并不能排除肉芽肿性多血管炎的诊断,组织学评估才是金标准,即使有时候活检是无目的的“盲检”也是如此。不过,抗体滴度可用于检测疾病进展或恢复,但其间隔期可高达8周,且有时候会有波动。

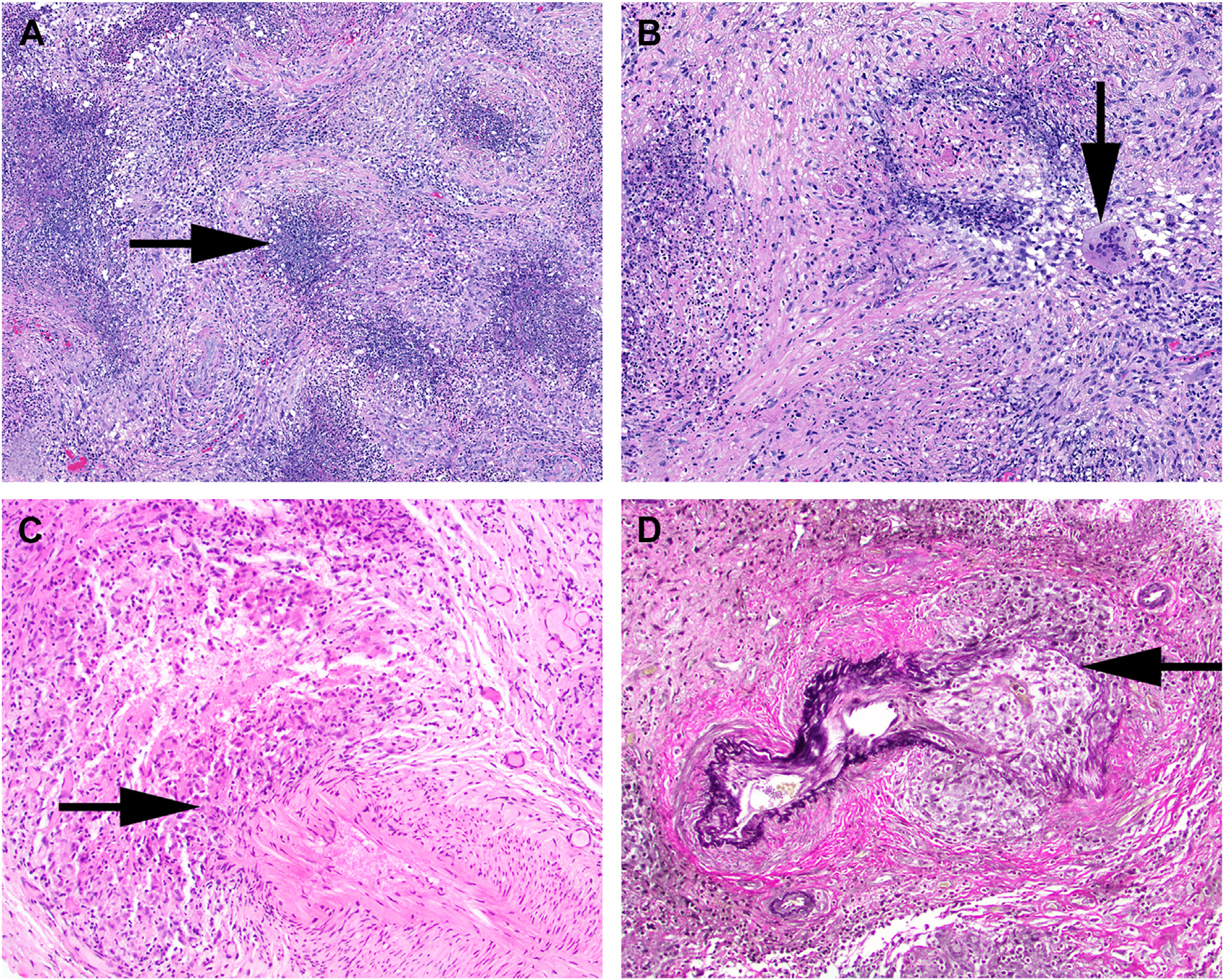

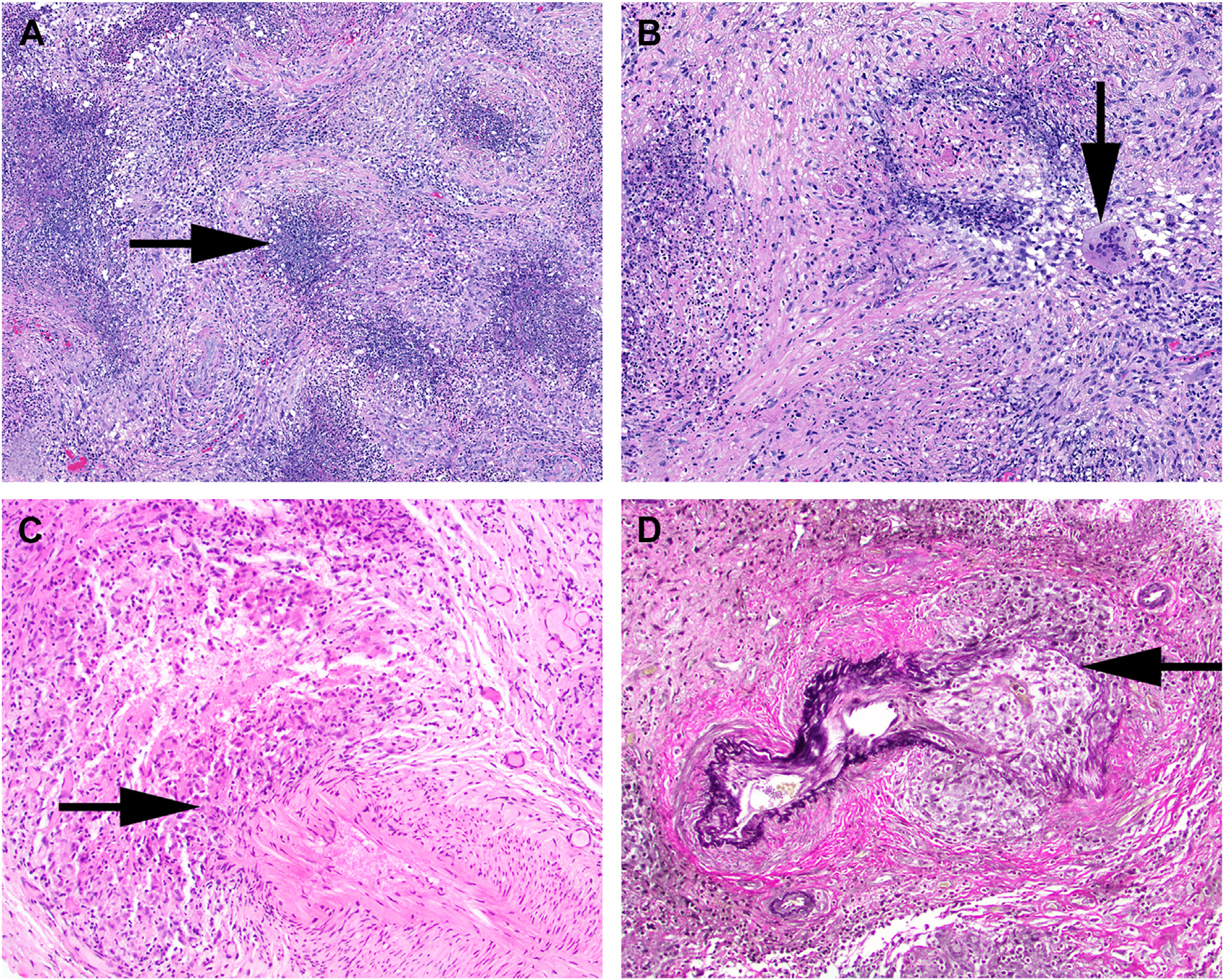

肉芽肿性多血管炎的组织学三联征为生物胶原溶解性(biocollagenolytic)坏死(渐进性坏死)、肉芽肿性炎症、血管炎,但日常工作中,所有三种表现同时存在的情况仅见于不足20%的患者,一般仅有一种或两种特征性表现,因此相关诊断多为“符合”或“提示”。生物胶原溶解性坏死是指间质结缔组织区域出现的地图状、缺血型、嗜碱性坏死,由死亡的中性粒细胞形成颗粒状至污迹样碎屑构成。大部分活检中,明确的肉芽肿型炎症是很少、或者缺失的,散在多核巨细胞的情况也不常见。炎症细胞多样,具体有淋巴细胞、组织细胞、浆细胞,常见嗜酸性粒细胞和多形核的白细胞,有些病例中后两者为主。血管炎累及中小血管,初期表现为血管内及血管周围纤维蛋白沉积,这是内皮细胞损伤启动凝血级联反应、导致血浆蛋白积聚形成纤维蛋白,继而引发炎症细胞围绕血管(血管中心性)并浸润血管壁(血管破坏性)的结果,其中也有嗜酸性粒细胞浸润。典型血管炎在多数活检组织中较难发现,但有时可通过弹力纤维染色显示出来。

图1.肉芽肿性多血管炎。(A)蓝色颗粒状的生物胶原溶解性坏死,对于头颈部肉芽肿性多血管炎来说十分具有特征性;(B)可能会有散在的多核巨细胞。(C)血管壁被炎症细胞破坏,即为血管炎;(D)被破坏的血管壁可通过弹力染色显示出来,表现为弹力膜的消失。

图1.肉芽肿性多血管炎。(A)蓝色颗粒状的生物胶原溶解性坏死,对于头颈部肉芽肿性多血管炎来说十分具有特征性;(B)可能会有散在的多核巨细胞。(C)血管壁被炎症细胞破坏,即为血管炎;(D)被破坏的血管壁可通过弹力染色显示出来,表现为弹力膜的消失。

肉芽肿性多血管炎最重要应鉴别多种感染,具体如抗酸染色阳性的病原体以及细菌、真菌、病毒、原虫,实际工作中必须通过组织化学、实验室检查、甚至分子检测来排除。需要注意的是,在病变发生过程中,感染可能是协同因素且组织学可见并发细菌感染;但需要排除共生菌群及表面污染的影响,因此并发感染的判读应局限于深部间质结缔组织。

肉芽肿性多血管炎中也可有IgG4阳性浆细胞数量的增多,但IgG4相关病变中并无生物胶原溶解性坏死,且一般呈席纹状纤维化;临床症状表现不一,血清学检测也有IgG4水平的升高。Crohn病累及鼻腔鼻窦处的情况并不常见,且一般并非首发表现。结节病为系统性病变,其特点为致密、明确的上皮样肉芽肿并伴多核巨细胞、星形小体、有时伴钙化,但一般并无凝固性坏死。朗格汉斯细胞组织细胞增生症为组织细胞肿瘤,其特征为脑回状大细胞核、核膜有褶皱或内陷,无坏死,伴嗜酸性粒细胞为主的炎症细胞浸润;免疫组化表达CD1a和langerin(CD207)。Erdheim-Chester病为系统性组织细胞肿瘤,形态学为纤维硬化背景中的成熟组织细胞。

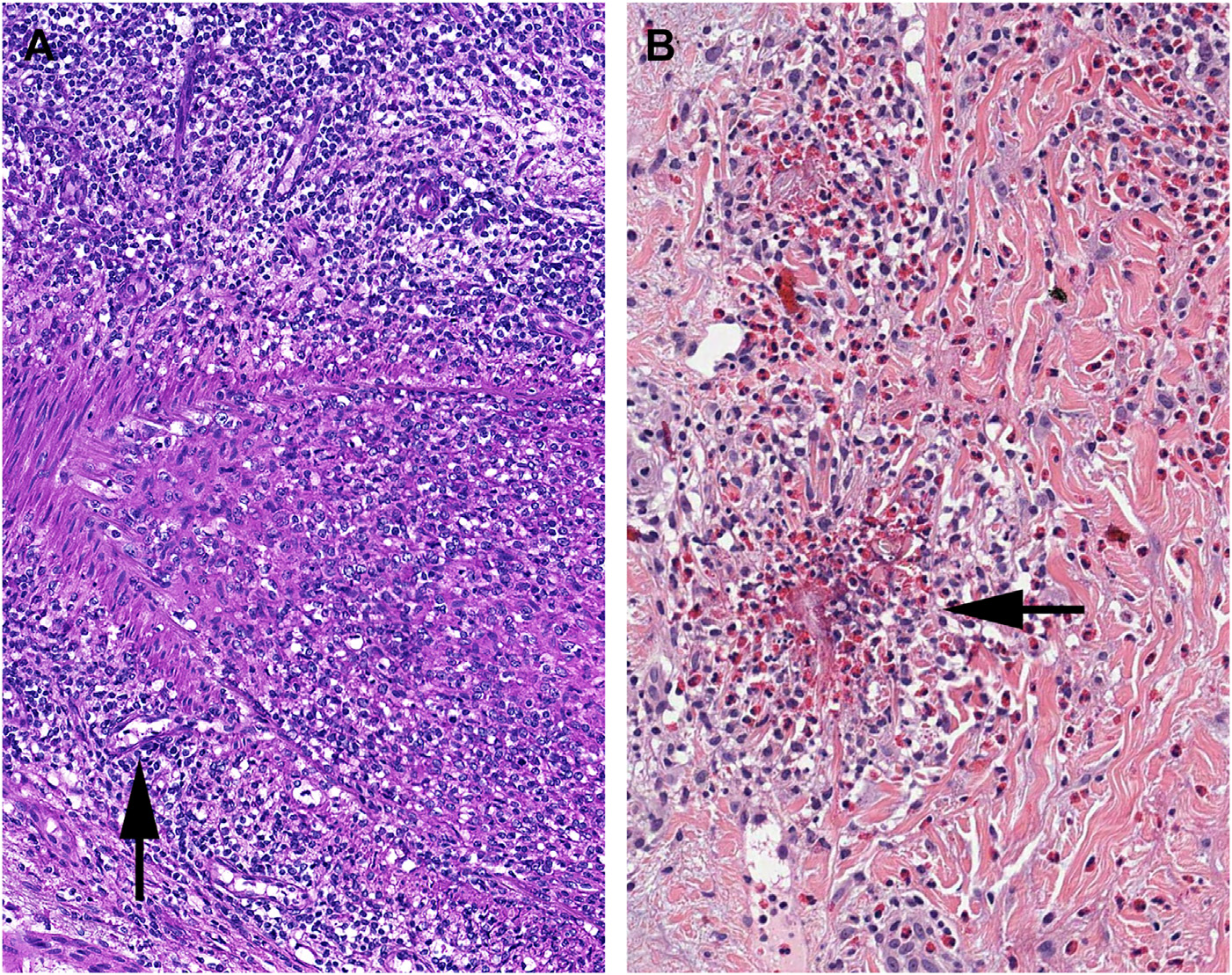

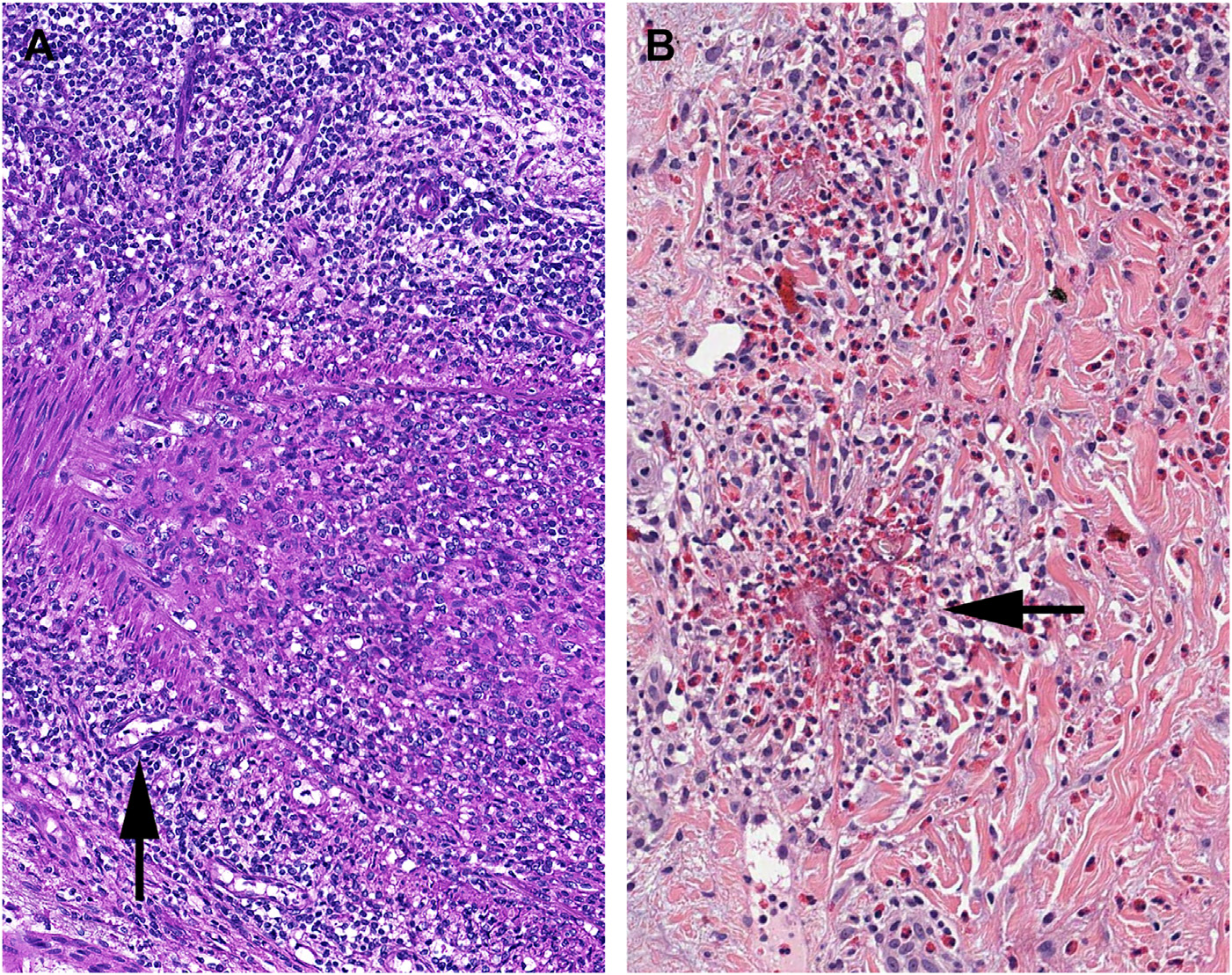

影像学上常见眼眶周围组织的黄色瘤样病变、鼻腔鼻窦硬化症,但组织学上形态温和的泡沫样组织细胞、背景慢性炎症,以及Touton型巨细胞、显著纤维化且无坏死、无显著嗜酸性粒细胞浸润,都有助于鉴别。鼻窦可卡因滥用可出现非特异性溃疡,但并无血管炎或纤维化;个别情况下可能会查见具有偏振表现的异物。查见伴有多形性的淋巴细胞或组织细胞、血管中心性破坏、肿瘤坏死,则提示淋巴造血系统恶性肿瘤,此时可进一步加做免疫组化、流式细胞学、分子检测等以确定是否为NK/T细胞淋巴瘤、EBV相关淋巴瘤、弥漫大B细胞淋巴瘤。

最后,实际工作中可能也非常难以鉴别嗜酸性肉芽肿性多血管炎(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis,EGPA,又叫Churg-Strauss综合征)。后者作为一个主要累及呼吸系统的全身性病变,其特点为哮喘、血液嗜酸性粒细胞升高、血管炎。不过,当应用美国风湿病学会的肉芽肿性多血管炎分类标准时,许多嗜酸性肉芽肿性多血管炎患者的评分总分≥5分,可能导致分类错误。大部分患者会有头颈部表现,但血液中嗜酸性粒细胞水平更高(≥1*109/L),且多有抗髓过氧化物酶的抗中性粒细胞胞质抗体。此外,该病的治疗措施为手术、全身应用类固醇激素、免疫调节制剂,因此临床特征的重叠以及治疗导致的改变可能使得某些病例鉴别非常困难。

图2.肉芽肿性多血管炎需注意鉴别:(A)NK/T细胞淋巴瘤,形态学为非典型淋巴细胞、破坏血管壁(血管破坏性、血管中心性);(B)嗜酸性肉芽肿性多血管炎,该病一般嗜酸性粒细胞的浸润更为显著,但需结合临床、影像学及病理特征来综合分析。

图2.肉芽肿性多血管炎需注意鉴别:(A)NK/T细胞淋巴瘤,形态学为非典型淋巴细胞、破坏血管壁(血管破坏性、血管中心性);(B)嗜酸性肉芽肿性多血管炎,该病一般嗜酸性粒细胞的浸润更为显著,但需结合临床、影像学及病理特征来综合分析。

肉芽肿性多血管炎治疗方面包括多种药物序贯疗法,具体涉及抗生素、甲氨蝶呤、环磷酰胺、利妥昔单抗、糖皮质激素,少数经最大剂量药物治疗无效患者可考虑功能性(非美容性)手术。联合治疗可实现较高的缓解率,但缓解数年后仍可能复发,因此患者需终身接受随诊。一般而言,病变局限于耳鼻喉的患者总体预后较好,且可能不出现肾脏疾病,后者是致残和致死的主要因素。

——未完待续——

点此下载原文献

Thompson LDR. Uncommon Fibroinflammatory Sinonasal Tract Lesions: Granulomatosis with Polyangiitis, Eosinophilic Angiocentric Fibrosis, and Rosai-Dorfman Disease. Surg Pathol Clin. 2024;17(4):549-560.

doi:10.1016/j.path.2024.07.007

共0条评论