[导读] 编译整理:强子

病种简介-含上皮成分的涎腺囊性肿瘤

腺泡细胞癌

涎腺腺泡细胞癌为低级别恶性肿瘤,临床可表现为实性或囊性。囊性表现的情况下,常有非黏液性物质,且有数量不等的淋巴细胞。

如该肿瘤的名字所示,腺泡细胞癌中的上皮细胞可有腺泡分化,即胞质颗粒状。不过,上皮可有多种形态,尤其细针穿刺活检中。

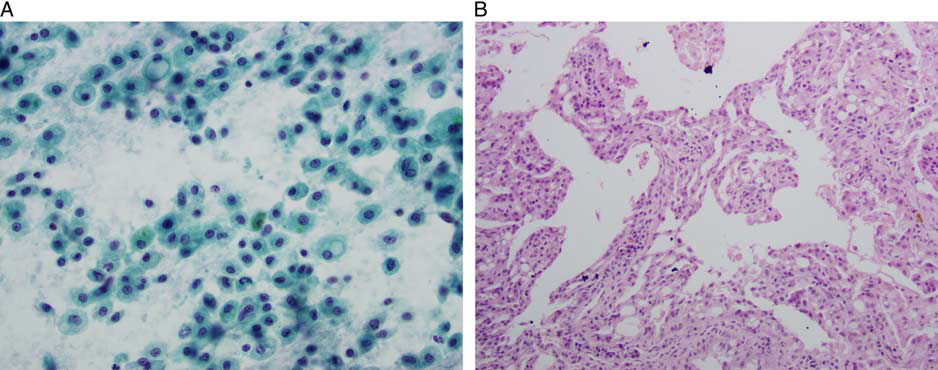

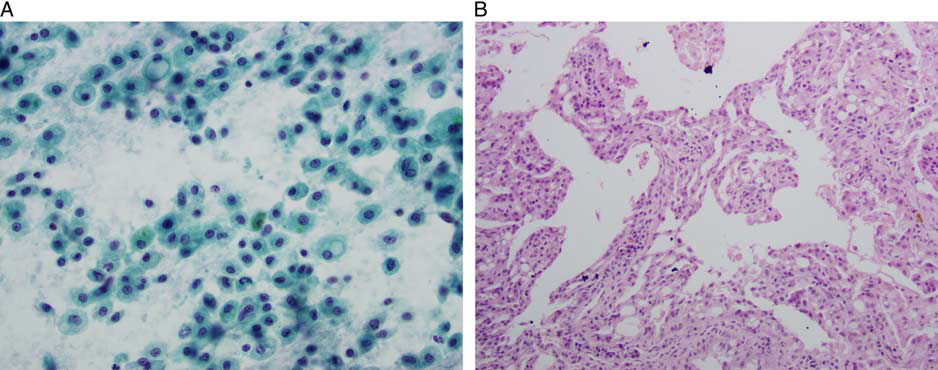

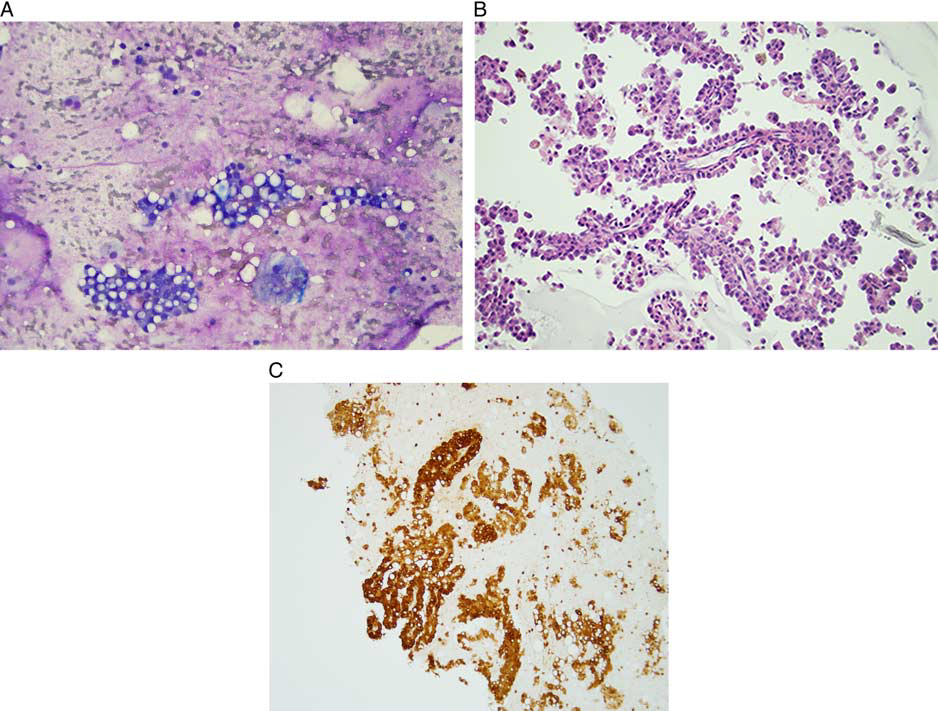

图4.腺泡细胞癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见大量随机、单个排列的细胞,背景有无定型物质;细胞的胞质中等量,细腻、空泡状至颗粒状;细胞核圆形至卵圆形,轻度多形性。(B)手术切除,证实为囊性乳头状表现的腺泡细胞癌。

图4.腺泡细胞癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见大量随机、单个排列的细胞,背景有无定型物质;细胞的胞质中等量,细腻、空泡状至颗粒状;细胞核圆形至卵圆形,轻度多形性。(B)手术切除,证实为囊性乳头状表现的腺泡细胞癌。

虽然腺泡细胞癌在形态学上与分泌性癌有相似之处,但大部分腺泡细胞癌都会有涉及NR4A3和SCPP的特征性易位。这一易位会导致NR4A3表达增加,从而可以通过免疫组化而检出。研究表明,免疫组化NR4A3过表达对于腺泡细胞癌诊断的敏感性和特异性都较高,甚至敏感性高于腺泡细胞癌和分泌性癌鉴别的经典标记物DOG1。FISH也可用于NR4A3的易位检测,但其敏感性不如免疫组化。

腺样囊性癌

腺样囊性癌也是常见的涎腺恶性肿瘤,其特点为基底样细胞(即核浆比高的小细胞)、嗜酸性小球。小活检或细针穿刺活检标本中,因其形态与其他具有基底样特征的肿瘤存在重叠,因此可能难以做出准确诊断,后者如低级细胞腺瘤、多形性腺瘤。

腺样囊性癌可有多种结构,常见为筛状表现的基底样细胞;实性或囊性表现均可出现。辅助检测在准确这都能方面具有重要作用,CD117免疫组化用于该肿瘤诊断的敏感性为82-89%,特异性为87%。不过,该标记也可表达于其他肿瘤,如基底细胞腺瘤、多形性腺瘤。

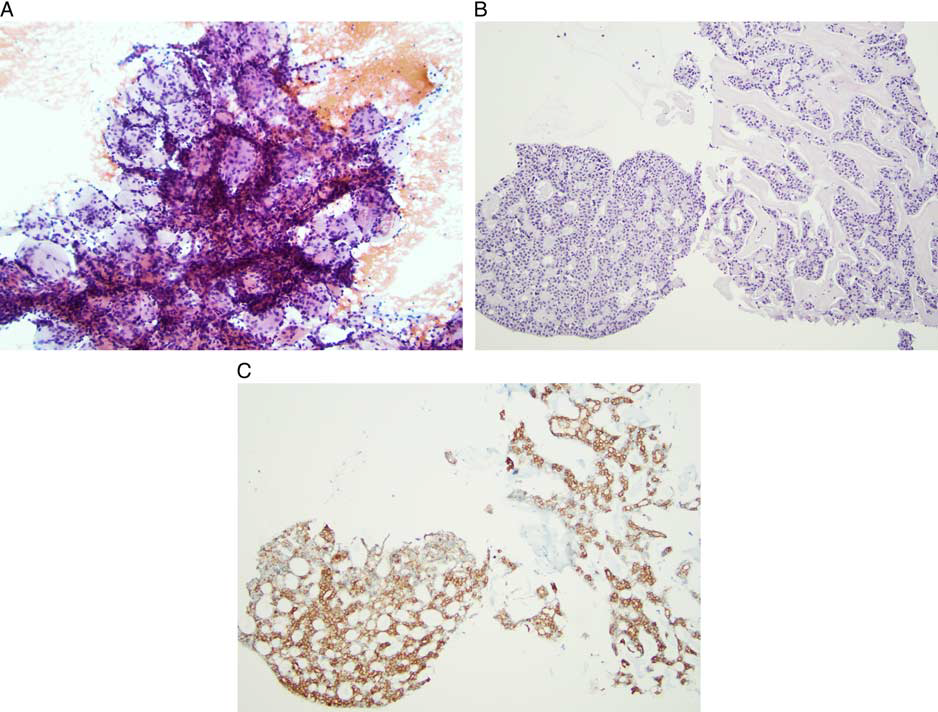

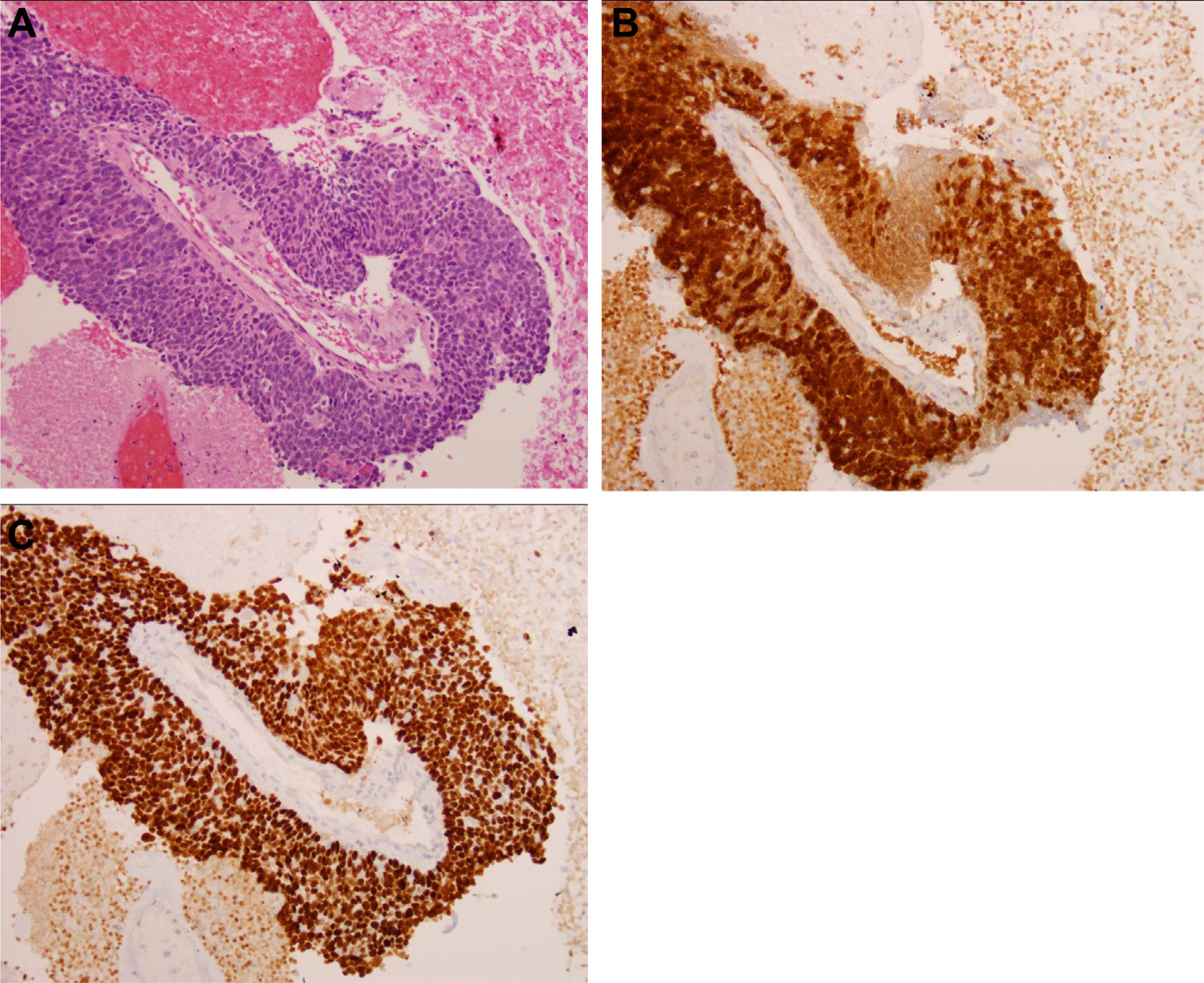

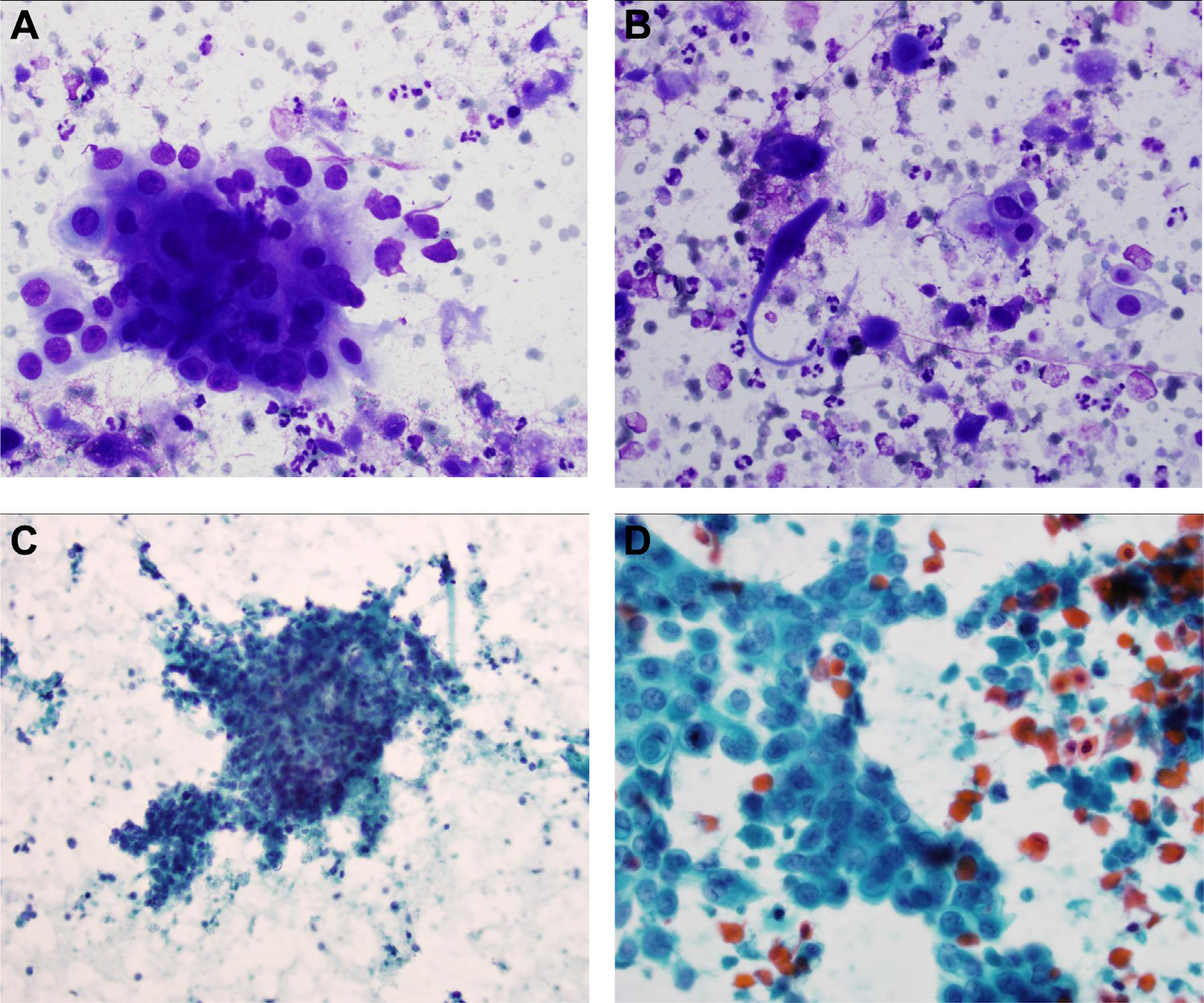

图5.腺样囊性癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见大片上皮细胞。细胞基底样,核浆比高,细胞核小,形态均一、深染。细胞之间的间隙内有基质成分。(B)细胞块标本中,基底样细胞呈筛状及缎带状。(C)免疫组化,肿瘤细胞表达C-KIT,提示腺样囊性癌。

图5.腺样囊性癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见大片上皮细胞。细胞基底样,核浆比高,细胞核小,形态均一、深染。细胞之间的间隙内有基质成分。(B)细胞块标本中,基底样细胞呈筛状及缎带状。(C)免疫组化,肿瘤细胞表达C-KIT,提示腺样囊性癌。

分子检测已明确,腺样囊性癌有特征性的基因融合,即MYB;这也是该肿瘤中最常见的分子改变。目前已可以通过相应抗体的免疫组化检测特异性检出MYB异常表达,但其敏感性不太理想,因此可能还需FISH或RT-PCR检测MYB重排。

有趣的是,复发及转移的腺样囊性癌中可检出其他突变,提示该肿瘤的分子特征宽泛。已发现具有NOTCH1突变的腺样囊性癌病例与预后更差有关。尚需更多研究来明确腺样囊性癌中各种分子改变的预后意义,并确定这些分子改变是否可作为新型靶向治疗的靶点。

分泌性癌

涎腺分泌性癌罕见,属于极少转移的低级别恶性肿瘤。该肿瘤常表现为成人囊性病变,也可见于儿童。此肿瘤的囊腔为非黏液性,上皮细胞体积大,圆形,胞质为空泡状、透明或颗粒状;细胞核圆形至卵圆形,细胞核轮廓光滑,有显著核仁。免疫组化方面,涎腺分泌性癌表达mammaglobin和S100。分子特征方面,该肿瘤具有ETV6::NTRK3融合,且这一融合具有重要的预后及治疗意义。这一融合可以通过pan-TRK免疫组化检测,也可做NGS、RT-PCR、断裂探针FISH检测。

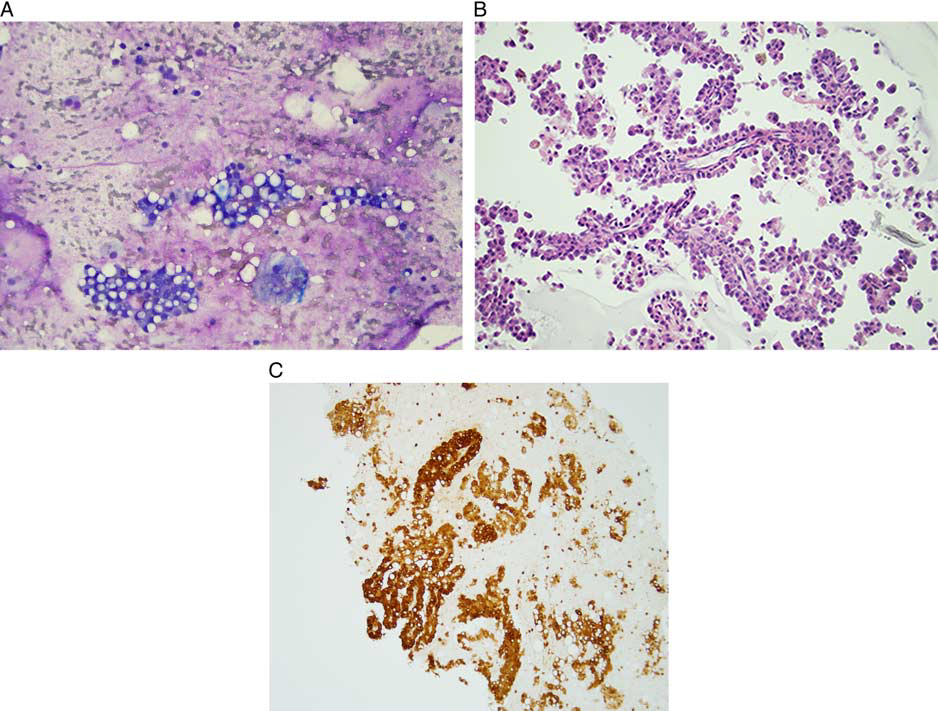

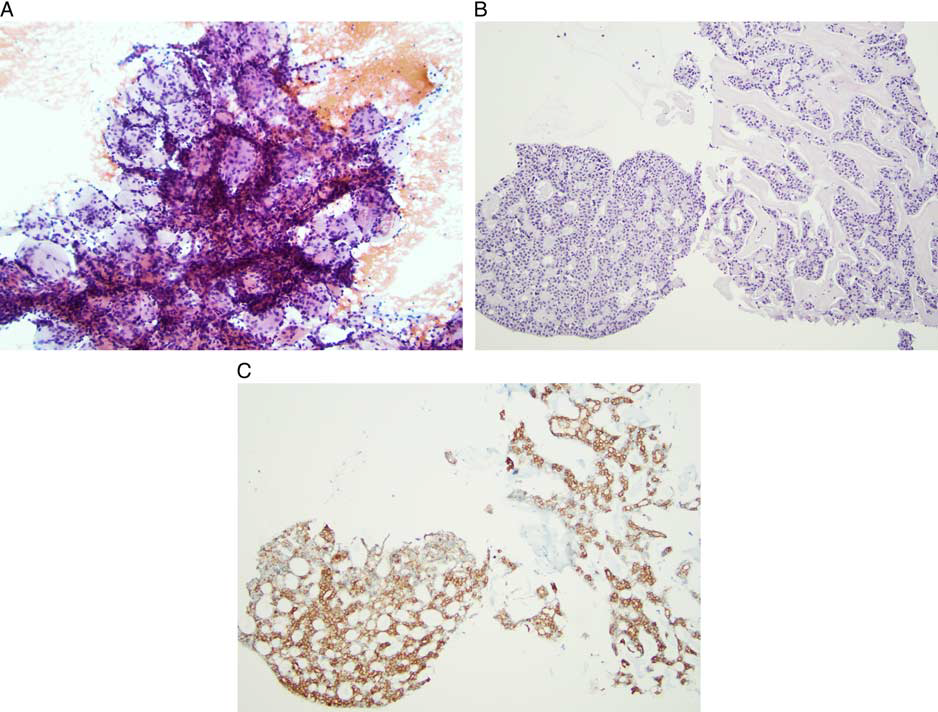

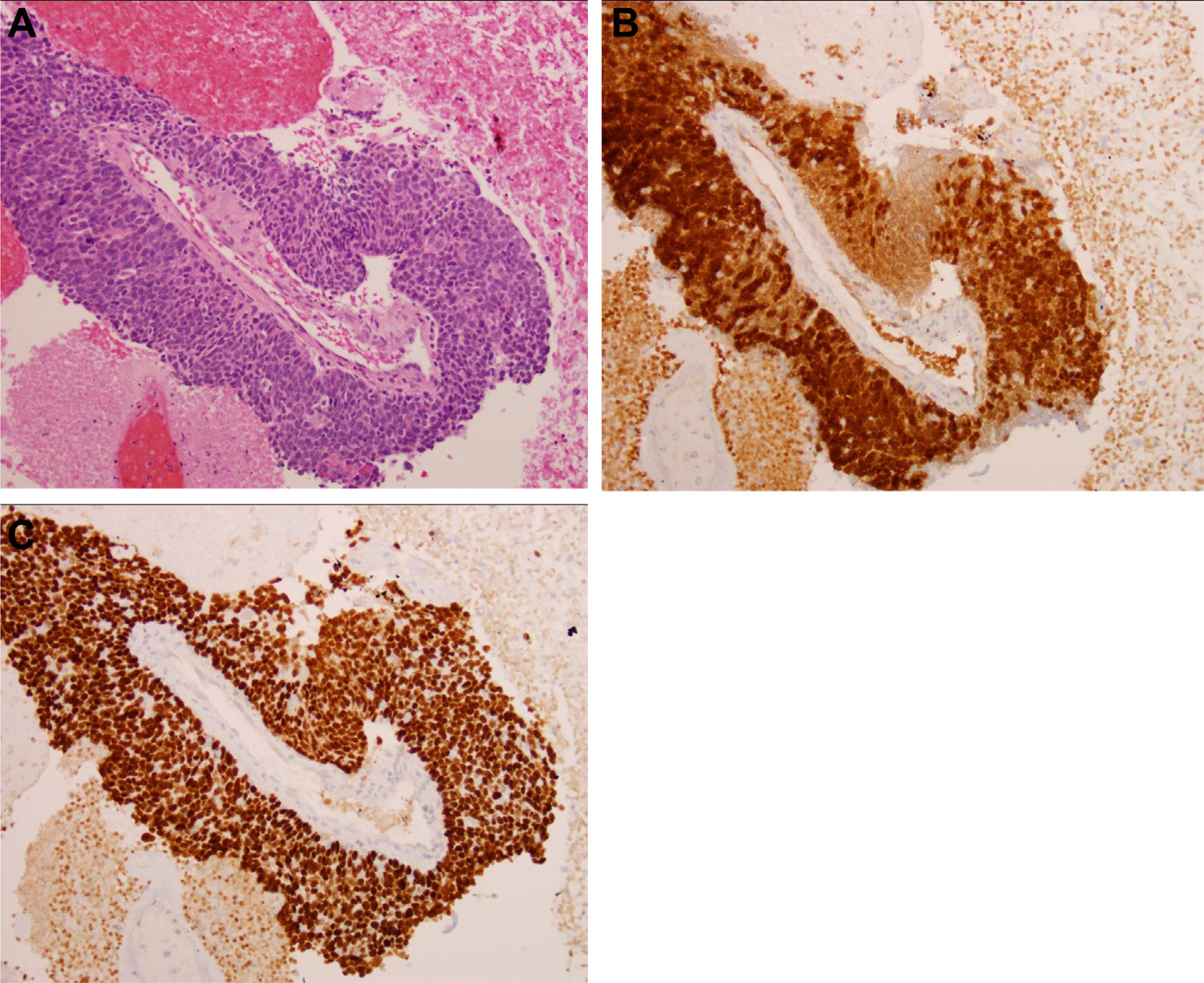

图6.分泌性癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见随机、簇状、单细胞排列的肿瘤细胞;胞质中等至丰富,伴大小不一的空泡。背景为无定型物质组成的基质。(B)细胞块标本中,肿瘤细胞呈乳头状、小簇状、单细胞排列。(C)免疫组化检测,肿瘤细胞表达mammaglobin。

图6.分泌性癌。(A)腮腺囊性肿物,细针穿刺活检,可见随机、簇状、单细胞排列的肿瘤细胞;胞质中等至丰富,伴大小不一的空泡。背景为无定型物质组成的基质。(B)细胞块标本中,肿瘤细胞呈乳头状、小簇状、单细胞排列。(C)免疫组化检测,肿瘤细胞表达mammaglobin。

分泌性癌一般为低级别肿瘤,对于有高级别转化的病例来说,查见ETV6::NTRK3融合则有相应靶向治疗的可能。TRK抑制剂用于分泌性癌治疗的初步数据较为吸引人。不过,有一例靶向治疗观察到显著临床缓解的病例中,患者因获得其他突变而对靶向治疗产生了耐药性。

鳞状细胞癌

鳞状细胞癌为涎腺常见继发性肿瘤,可表现为囊性肿物。涎腺导管中存在的鳞状细胞可能与其他肿瘤性、非肿瘤性病变相关,具体如涎腺导管的鳞状化生、表皮样包涵囊肿、淋巴上皮细胞、鳃裂囊肿。良性肿瘤的鳞状化生也可造成诊断困难,如Warthin瘤、多形性腺瘤;恶性肿瘤也可有鳞状分化,如黏液表皮样癌。

其实涎腺中原发和继发的鳞状细胞癌都可以出现,包括HPV相关鳞状细胞癌。总体而言,涎腺多种良性及恶性囊性病变均可有一定程度的鳞状分化。辅助检测可用于HPV相关鳞状细胞癌与头颈部其他基底样肿瘤、非HPV相关鳞状细胞癌的鉴别,具体如免疫组化p16、针对HPV的检测(高危型HPV DNA/RNA原位杂交)。此外,其他瘤种的相应遗传学检测则可用于形态学判断有难度、且伴鳞状细胞病例的鉴别。

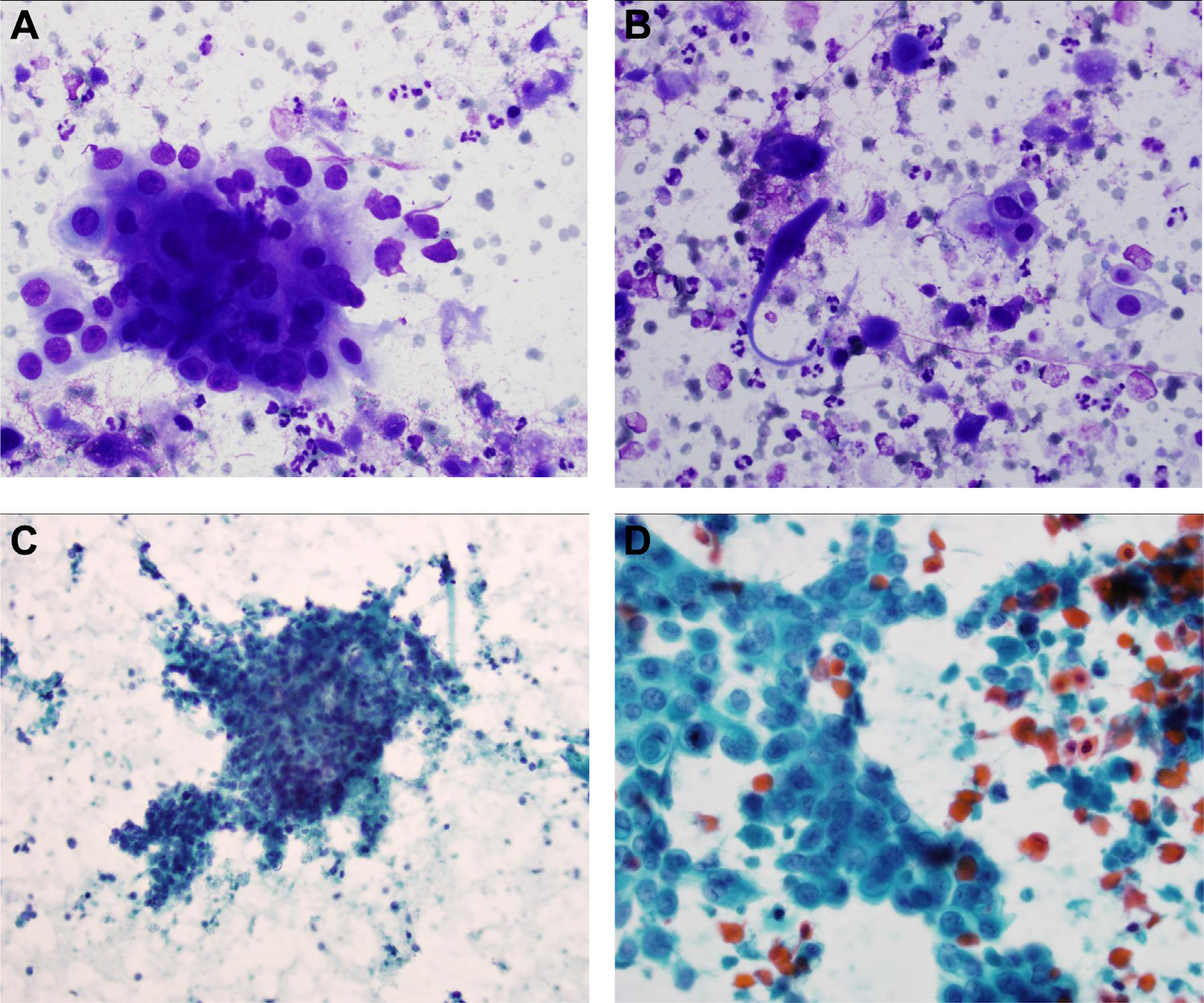

图7.鳞状细胞癌细胞学特征:(A)黏附在一起的恶性鳞状细胞碎片,胞质致密;(B)单个恶性鳞状细胞,胞质致密、蓝染,有显著多形性;中央有泪滴状细胞,背景散在组织细胞;(C)伴基底样特征的鳞状细胞癌碎片,核浆比高;(D)黏附在一起的恶性细胞片,胞质稀少、致密;背景散在单个的角化细胞,具有显著多形性。

图7.鳞状细胞癌细胞学特征:(A)黏附在一起的恶性鳞状细胞碎片,胞质致密;(B)单个恶性鳞状细胞,胞质致密、蓝染,有显著多形性;中央有泪滴状细胞,背景散在组织细胞;(C)伴基底样特征的鳞状细胞癌碎片,核浆比高;(D)黏附在一起的恶性细胞片,胞质稀少、致密;背景散在单个的角化细胞,具有显著多形性。

图8.鳞状细胞癌细胞块。(A)鳞状细胞癌组织碎片,伴基底样特征,背景中有广泛肿瘤坏死;(B)免疫组化p16,弥漫、强阳性的细胞核、胞质着色;(C)p63弥漫、强阳性的着色,证实为鳞状细胞癌。

图8.鳞状细胞癌细胞块。(A)鳞状细胞癌组织碎片,伴基底样特征,背景中有广泛肿瘤坏死;(B)免疫组化p16,弥漫、强阳性的细胞核、胞质着色;(C)p63弥漫、强阳性的着色,证实为鳞状细胞癌。

导管内癌

导管内癌是一种罕见的低度恶性涎腺肿瘤,可表现为具有形态温和上皮成分的囊性病变。其上皮形态类似于非典型导管增生,且可有大汗腺形态。上皮细胞周围环绕肌上皮细胞。

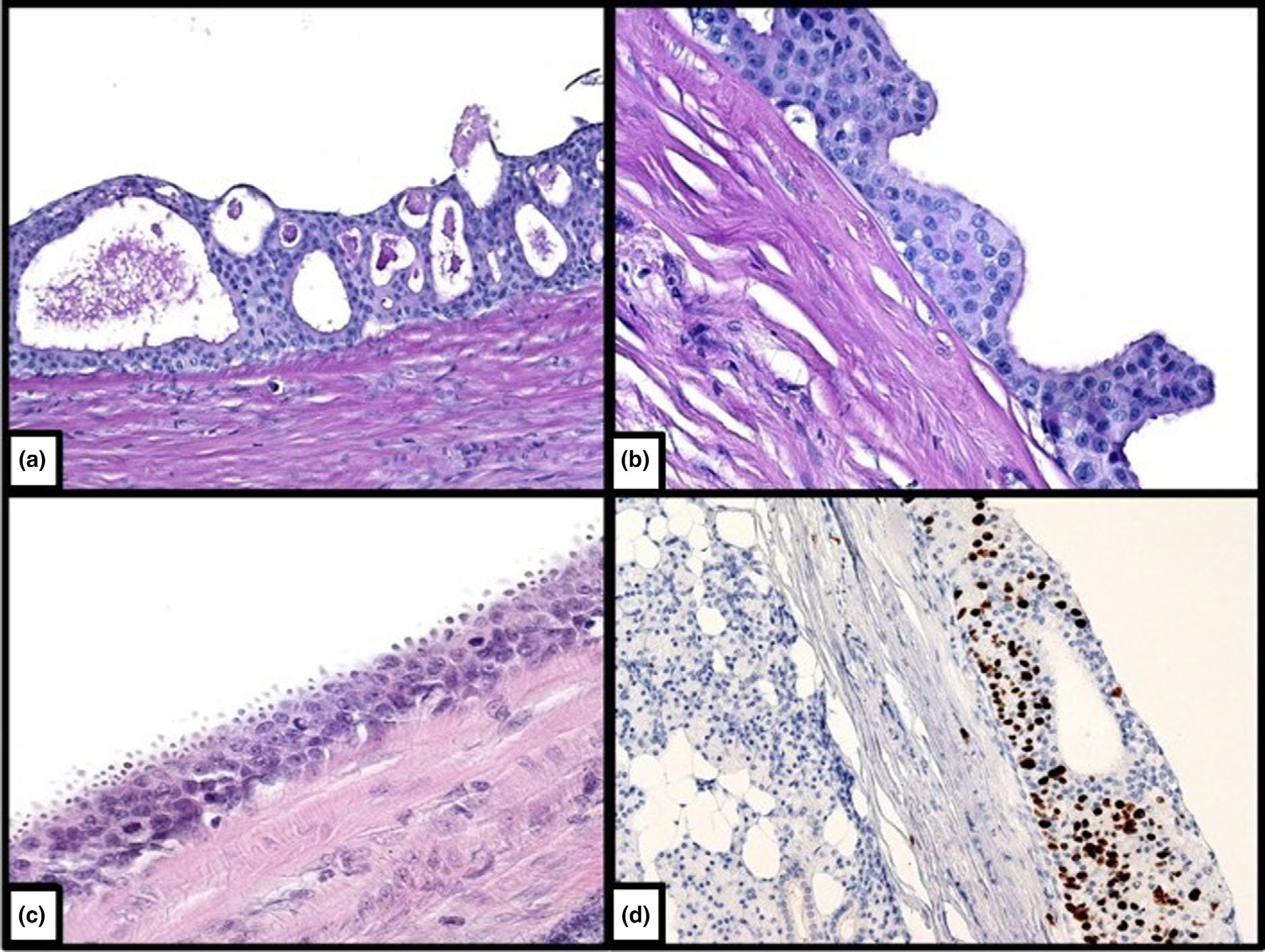

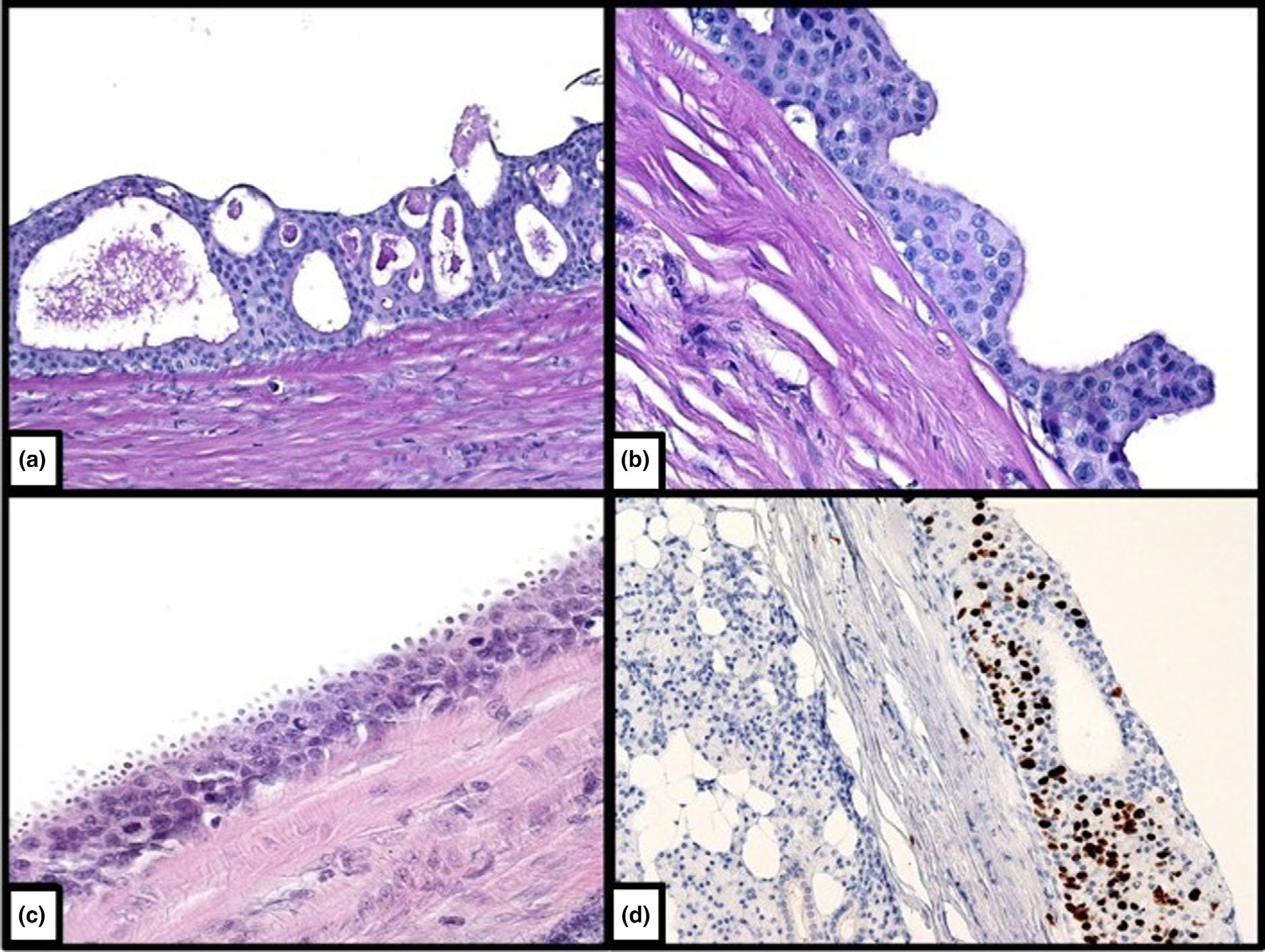

图9.导管内癌。(A)肿瘤细胞在导管内增生,结构呈筛状,导管腔内可见嗜酸性物质(PAS染色);(B)图示假乳头状结构,细胞核低级别非典型;(C)顶浆分泌型胞质凸起,从肿瘤细胞的顶端胞质部分脱离进入导管腔;可见核分裂;(D)增殖指数高(>10%)。

图9.导管内癌。(A)肿瘤细胞在导管内增生,结构呈筛状,导管腔内可见嗜酸性物质(PAS染色);(B)图示假乳头状结构,细胞核低级别非典型;(C)顶浆分泌型胞质凸起,从肿瘤细胞的顶端胞质部分脱离进入导管腔;可见核分裂;(D)增殖指数高(>10%)。

近期多项研究表明,导管内癌存在涉及RET基因的多种重排,其中最主要的是NCOA4::RET融合,TRIM27::RET和KIAA1217::RET融合则较少见。鉴于该肿瘤的罕见性及独特形态表现,目前常规分子检测在其诊断流程中的作用尚不明确。

——全文完——

往期回顾:

从细胞学和分子特征联合入手认识涎腺囊性肿瘤(一)

共0条评论