[导读] 编译整理:强子

涎腺囊性病变的细胞学检测难度很大,因为这类病变既可以是肿瘤性、也可以是非肿瘤性,而肿瘤性病变中也是良性、恶性均可表现为囊性病变。相应病种的细胞形态会存在重叠,囊性表现的情况下准确诊断出来更是难度巨大。

近些年,诸多研究证实辅助检测有助于对涎腺囊性病变中的细胞成分做出准确区分、从而明确诊断并指导后续治疗,具体如免疫组化、FISH检测、RT-PCR、NGS等。有鉴于此,美国约翰霍普金斯大学医学院病理专家Ribeiro等人曾在《Adv Anat Pathol》杂志专门撰写综述,重点从分子特征的角度介绍了涎腺肿瘤相关特征。为帮助大家更好的了解相关知识点并指导临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。

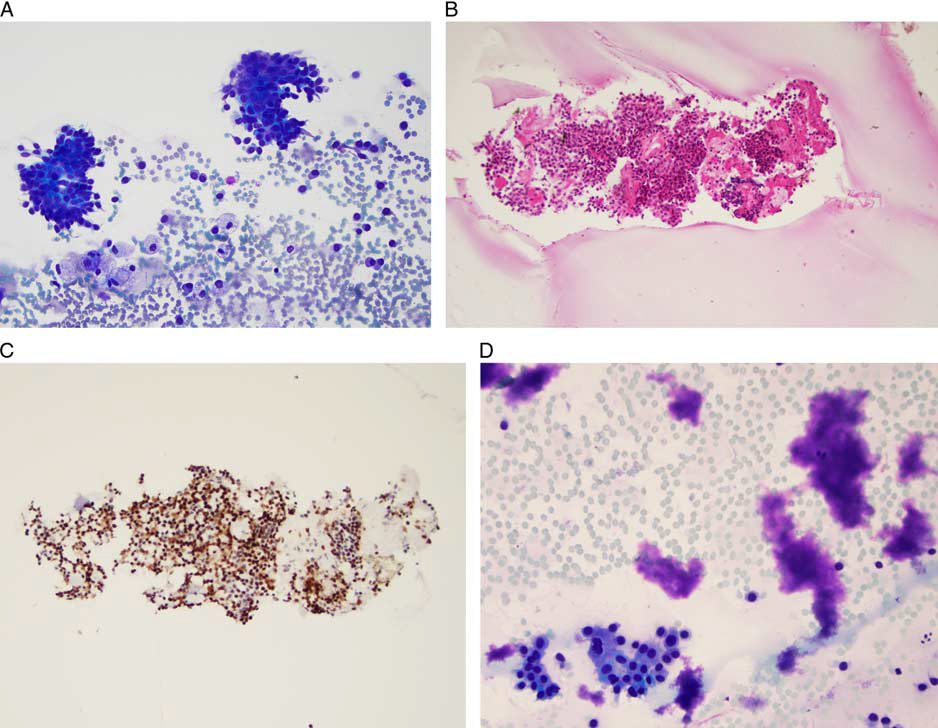

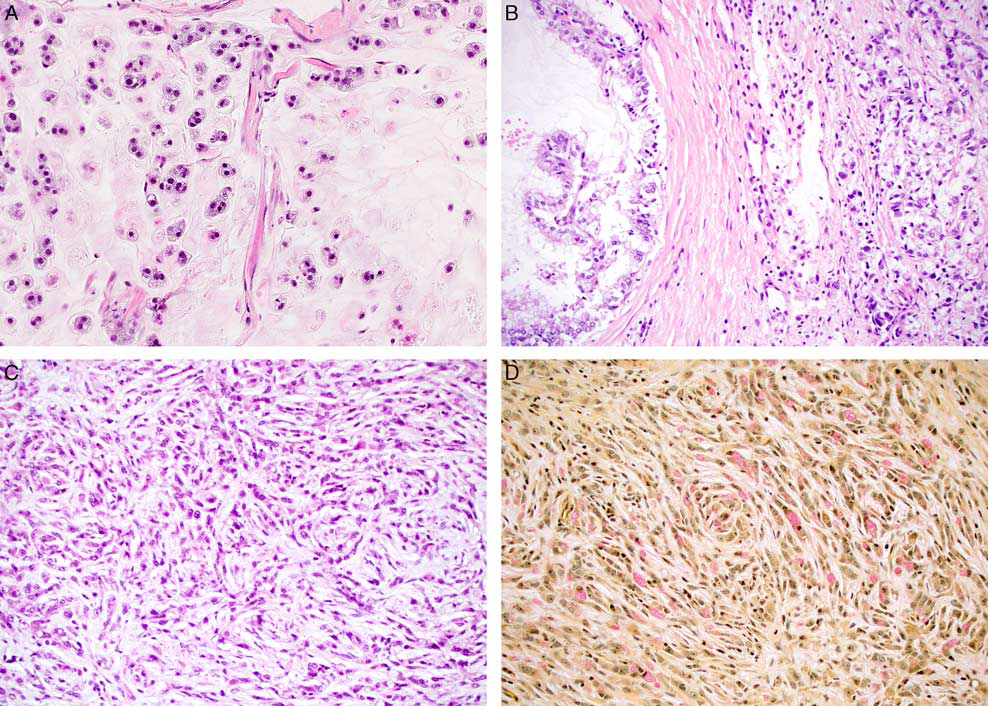

表1.涎腺肿瘤常见分子改变及用于检测相应突变的技术方法

病种简介-含黏液的涎腺囊性肿瘤

黏液表皮样癌

该肿瘤为涎腺恶性肿瘤中最常见的类型,因此涎腺细针穿刺标本中有黏液的时候,一定要考虑到这一肿瘤可能。组织学上,涎腺黏液表皮样癌有三种类型的细胞,即黏液细胞,中间型细胞,鳞状细胞;不同类型的细胞具体比例不一,临床可呈囊性或实性。低级别者黏液较多,可能会误判为黏液囊肿;高级别者黏液较少且鳞状细胞数量多。

该肿瘤的细针穿刺细胞学标本表现,取决于肿瘤的囊实性表现、以及穿刺到了什么类型的细胞,因此实际工作中应尽量获取上皮成分才能做进一步检测。黏液表皮样癌可有MAML2重排,可见于35%至77%的病例中。大规模研究表明,该分子特征对于黏液表皮样癌诊断的敏感性为60%。

对于黏液表皮样癌的已知形态学亚型来说,该分子特征可用于明确诊断,比如纤毛亚型、Warthin样亚型的黏液表皮样癌等无分子检测几乎无法做出诊断的情况。Warthin瘤中存在鳞状细胞和黏液细胞需仔细判读,因为Warthin瘤中存在黏液化生早已广为人知,可能是诊断陷阱之一;但Warthin瘤和其他可能会误判为黏液表皮样癌的病种(如黏液囊肿、鳞状细胞癌、涎腺导管癌)并无MAMAL2重排。

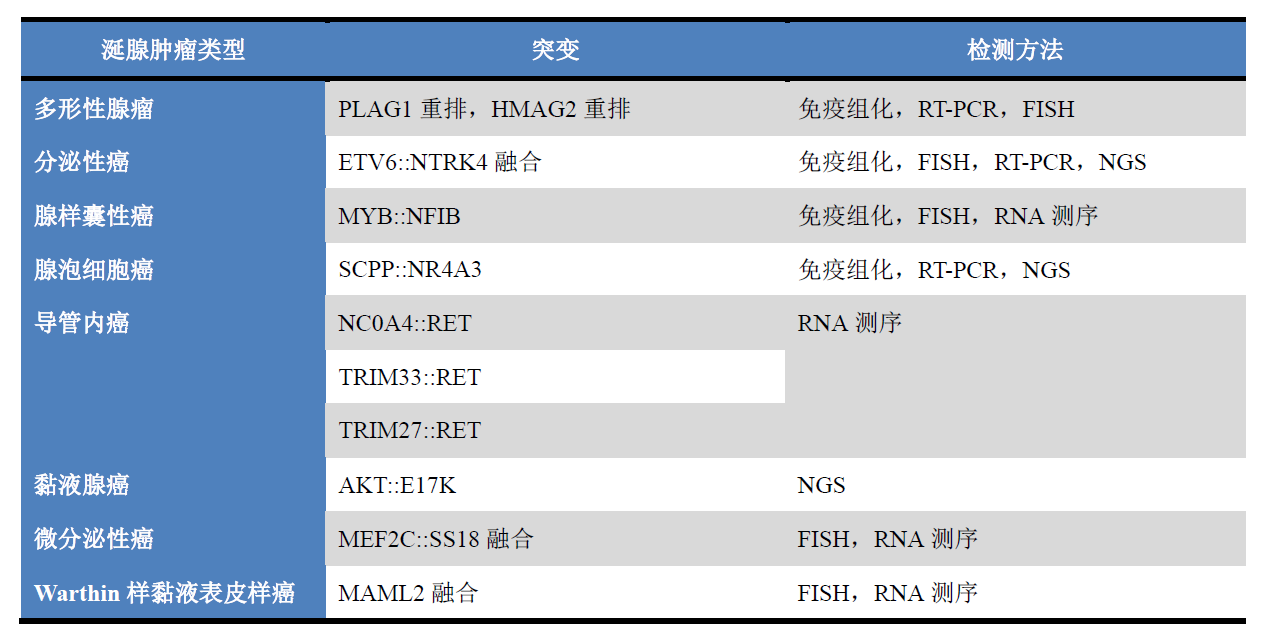

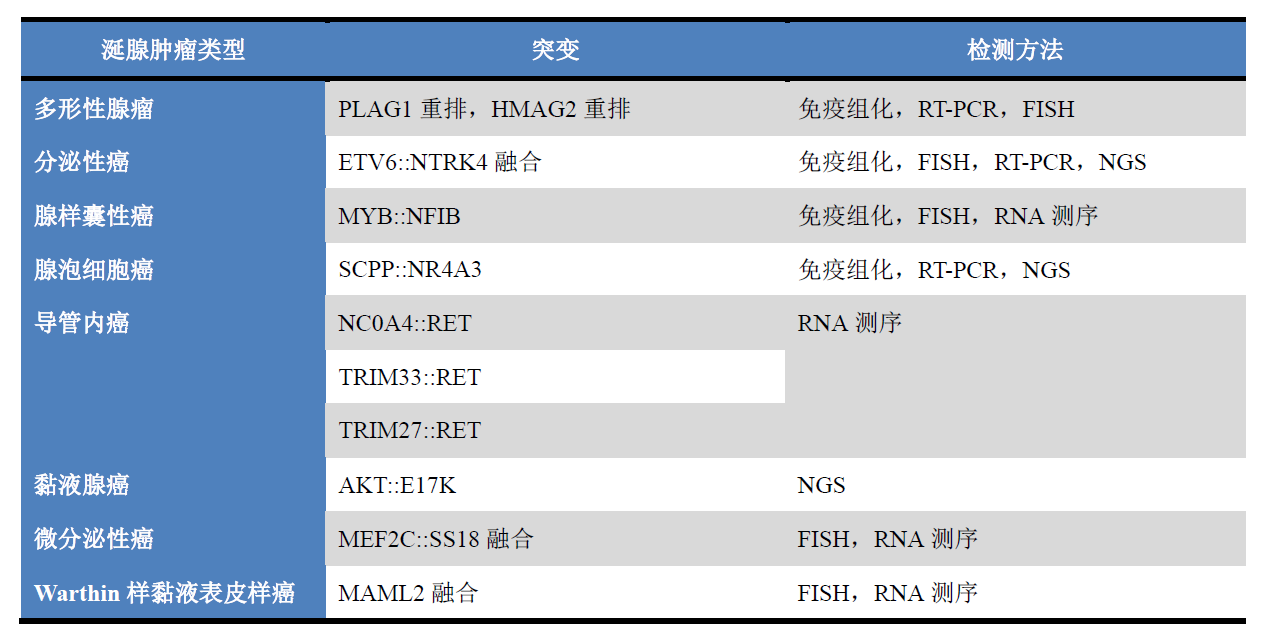

图1.黏液表皮样癌。(A)图示碎片状上皮细胞,体积大,有大量细腻、空泡状至透明的胞质,细胞核圆形,相对均一;(B)黏液背景中散在巨噬细胞;(C)组织学证实为低级别黏液表皮样癌。

图1.黏液表皮样癌。(A)图示碎片状上皮细胞,体积大,有大量细腻、空泡状至透明的胞质,细胞核圆形,相对均一;(B)黏液背景中散在巨噬细胞;(C)组织学证实为低级别黏液表皮样癌。

多形性腺瘤

多形性腺瘤是涎腺最常见的良性肿瘤,也是最常见的涎腺肿瘤;其特点是比例不等的形态温和肌上皮、形态温和导管细胞、纤维性软骨黏液样基质。该肿瘤一般为实性,偶见囊性。一般仅凭细针穿刺的细胞形态学可以做出多形性腺瘤的诊断;但伴有化生性改变的时候可诊断困难。

虽然并不常见,但有大量鳞状化生或黏液化生的多形性腺瘤可能会误判为黏液表皮样癌;多形性腺瘤也可能会误判为腺样囊性癌或涎腺导管癌。细胞块分子检测有助于做出区分:多形性腺瘤50%以上会有PLAG1的重排,由此导致的PLAG1蛋白表达可通过免疫组化检出还有些多形性腺瘤会有HMGA2的重排,具体占比10%至20%,也可通过免疫组化检出。这两项免疫组化标记均阴性但仍需考虑多形性腺瘤的时候,则可进行分子检测以明确诊断。

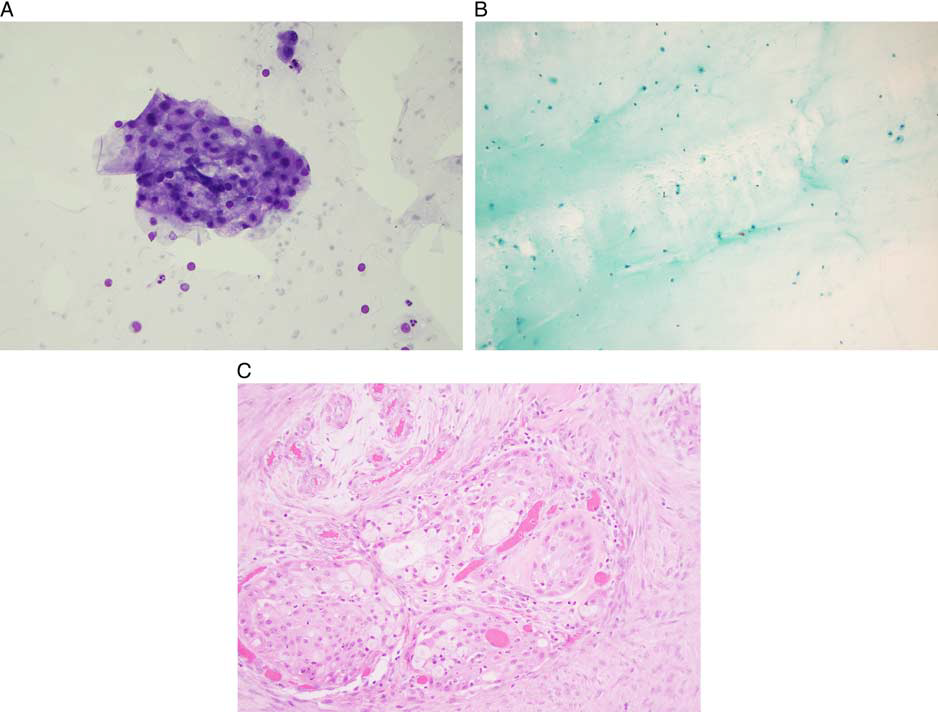

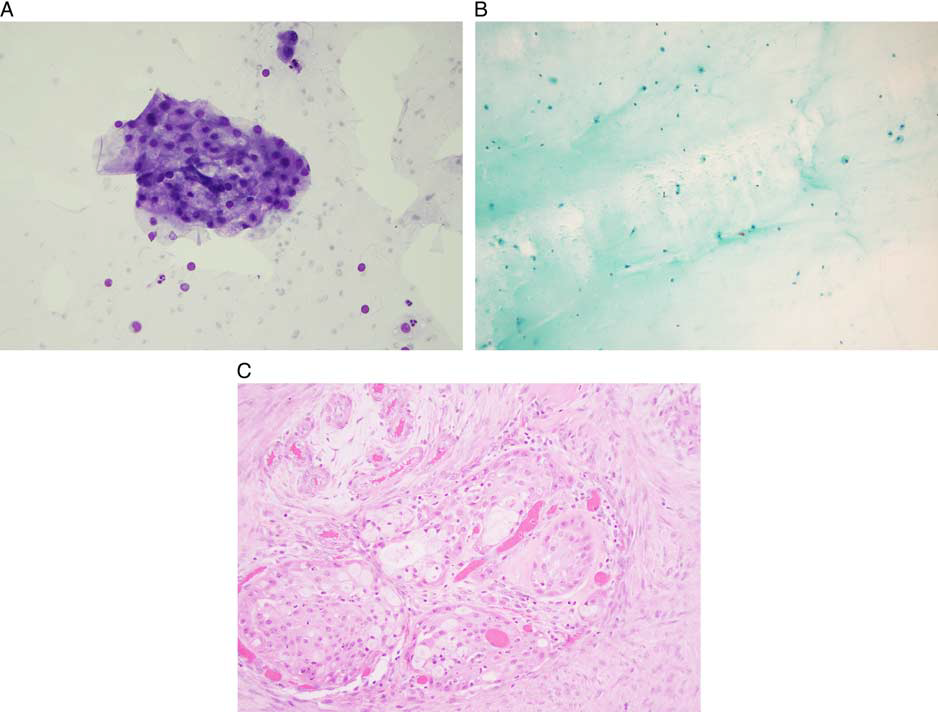

图2.多形性腺瘤。(A)一例腮腺囊性肿物细针穿刺,可见两个大的肿瘤细胞碎片,背景为巨噬细胞和单个肌上皮细胞;(B)细胞块,可见肿瘤组织及基质、巨噬细胞;(C)免疫组化PLAG1,细胞核阳性;(D)少许上皮样细胞簇,背景有致密黏液。

图2.多形性腺瘤。(A)一例腮腺囊性肿物细针穿刺,可见两个大的肿瘤细胞碎片,背景为巨噬细胞和单个肌上皮细胞;(B)细胞块,可见肿瘤组织及基质、巨噬细胞;(C)免疫组化PLAG1,细胞核阳性;(D)少许上皮样细胞簇,背景有致密黏液。

黏液腺癌

黏液腺癌为罕见的涎腺恶性肿瘤,可表现为囊性。如其名字所示,该肿瘤有大量黏液,形态学与其他涎腺肿瘤存在重叠。组织学呈浸润性生长,伴乳头状结构。该肿瘤与涎腺其他黏液性肿瘤鉴别的要点在于存在AKT1::E17K突变。免疫组化方面,瘤细胞阳性表达CK7,不表达CK20、p63、p40、S100、SMA、calponin、TTF-1、AR、calponin、β-catenin。

涎腺黏液腺癌的临床行为不一,伴印戒细胞特征者有转移可能。因此对于乳头状、黏液性、印戒细胞形态的肿瘤必须做分子检测确定是否为该肿瘤,从而可以更明确的做出鉴别并更有针对性的指导临床。

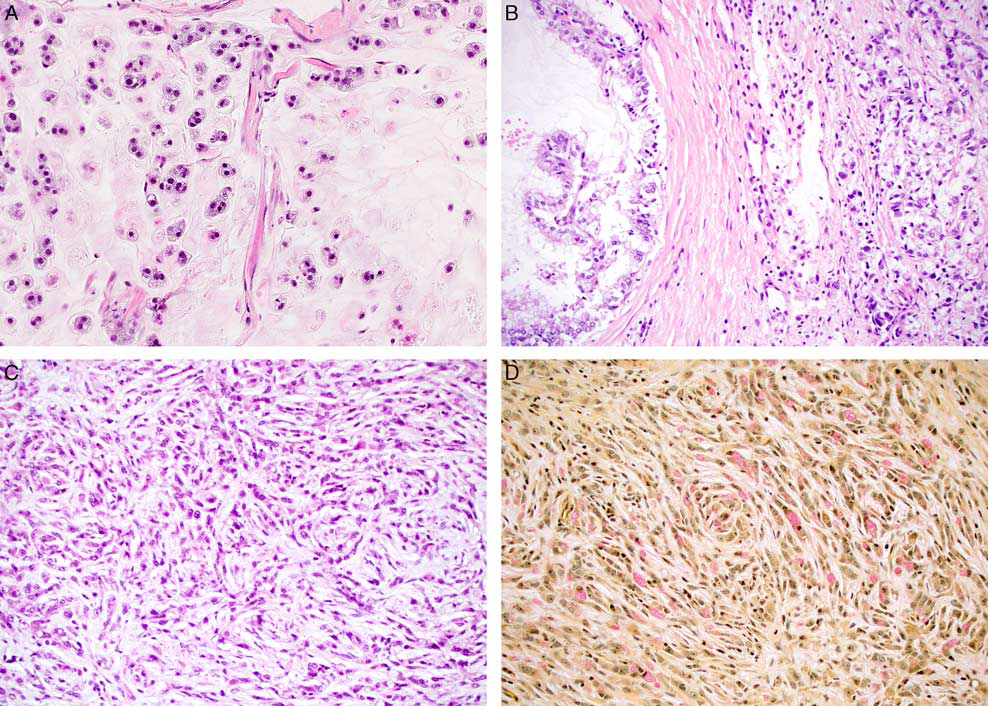

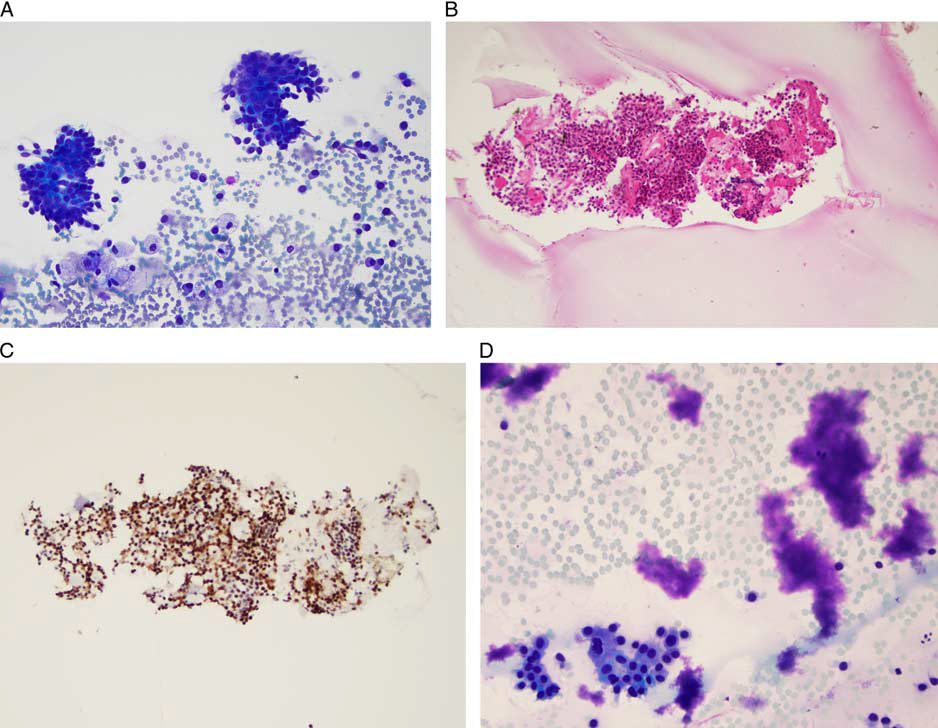

图3.涎腺黏液腺癌及其中的印戒细胞特征。(A)细胞无黏附性,胞质内有显著黏液,漂浮在黏液湖中;(B)相邻有乳头状表现的区域。(C)图示仅为印戒细胞构成的病例,黏液卡红染色可见胞质内有黏液成分(D)。

图3.涎腺黏液腺癌及其中的印戒细胞特征。(A)细胞无黏附性,胞质内有显著黏液,漂浮在黏液湖中;(B)相邻有乳头状表现的区域。(C)图示仅为印戒细胞构成的病例,黏液卡红染色可见胞质内有黏液成分(D)。

未完待续

点此下载原文献

参考文献

Ribeiro EA, Maleki Z. Cystic Salivary Gland Neoplasms: Diagnostic Approach With a Focus on Ancillary Studies. Adv Anat Pathol. 2022;29(6):365-372.

doi:10.1097/PAP.0000000000000361

共0条评论