[导读] 编译整理:强子

呼吸道上皮腺瘤样错构瘤

呼吸道上皮腺瘤样错构瘤(REAH)为呼吸型腺体在鼻腔鼻窦的良性腺体无序增生,最初是Wenig和Heffner在1995年报道的。这一病种到底是反应性、还是肿瘤性,还有争议。不过已明确该病种可能和其他已知肿瘤存在相关性,比如内翻性乳头状瘤、孤立性纤维性肿瘤、腺癌等,这支持该类病变为反应性,且并无已知驱动性突变。相反,也有研究发现这类病变有遗传性异常的证据,但并不特异。REAH中具有骨性或软骨性成分时,即可定义为软骨-骨性呼吸道上皮错构瘤(chondro-osseous respiratory epithelial,CORE)亚型。

REAH患者的年龄分布宽泛,峰值为50-60岁,且男性为主(男女之比2:1)。症状方面多为嗅觉功能障碍、阻塞性症状、鼻出血、鼻窦炎相关症状、头痛。REAH常伴鼻腔鼻窦炎症性病变和过敏,包括多种类型的鼻窦炎及炎性息肉。部位方面,最常见累及鼻腔,尤其鼻中隔后上部、嗅裂,但也有累及鼻腔鼻窦其他部位的报道。

大体特征方面,REAH呈息肉样、结节状,颜色呈粉色至黄白色,质地呈半透明、不透光表现,肉质样至实性不等。

组织学上,REAH的特征是呼吸型上皮构成的腺体增生。这一增生可以形成临床可见的肿物,也可以是镜下呈肿物性病变表现。病变一般与表面被覆上皮相延续,呈潜在的生长。腺体一般为卵圆形,细胞为纤毛柱状上皮,管腔内可有分泌物。单个腺体周围有厚厚的基底膜样物围绕。腺体一般不会融合或形成复杂结构,反而会有不那么明显的间质分隔。与其他累及鼻腔鼻窦的病变一样,会有程度不等的炎症改变。

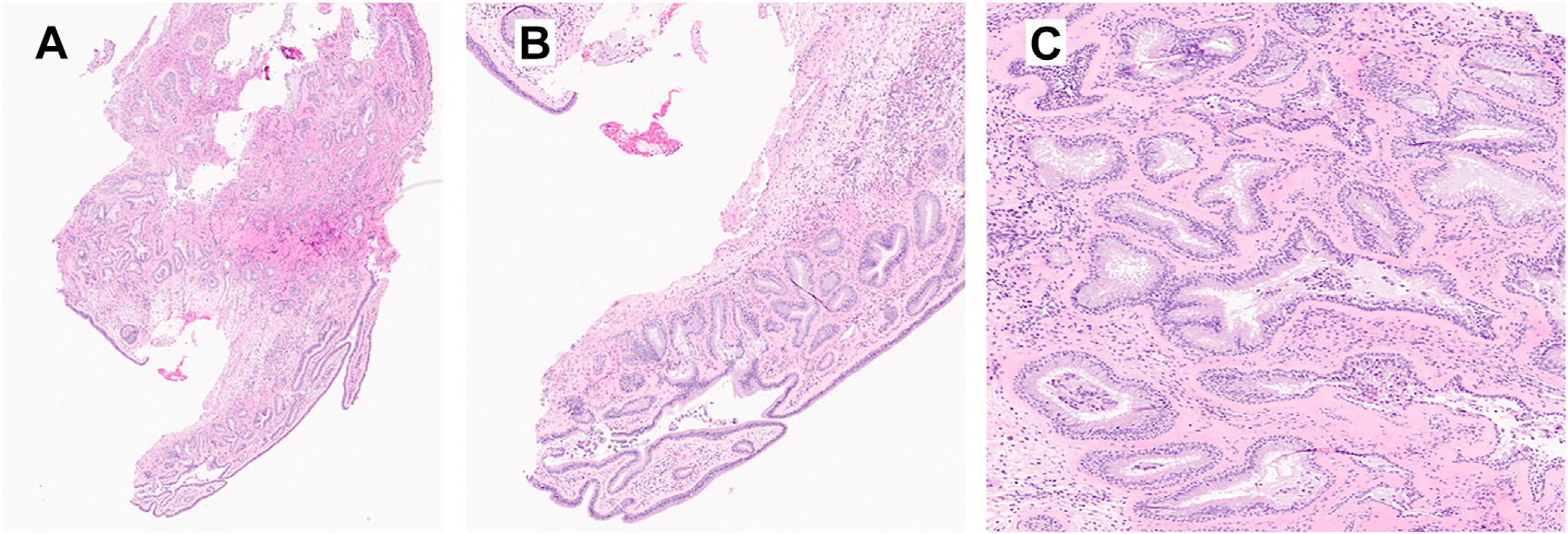

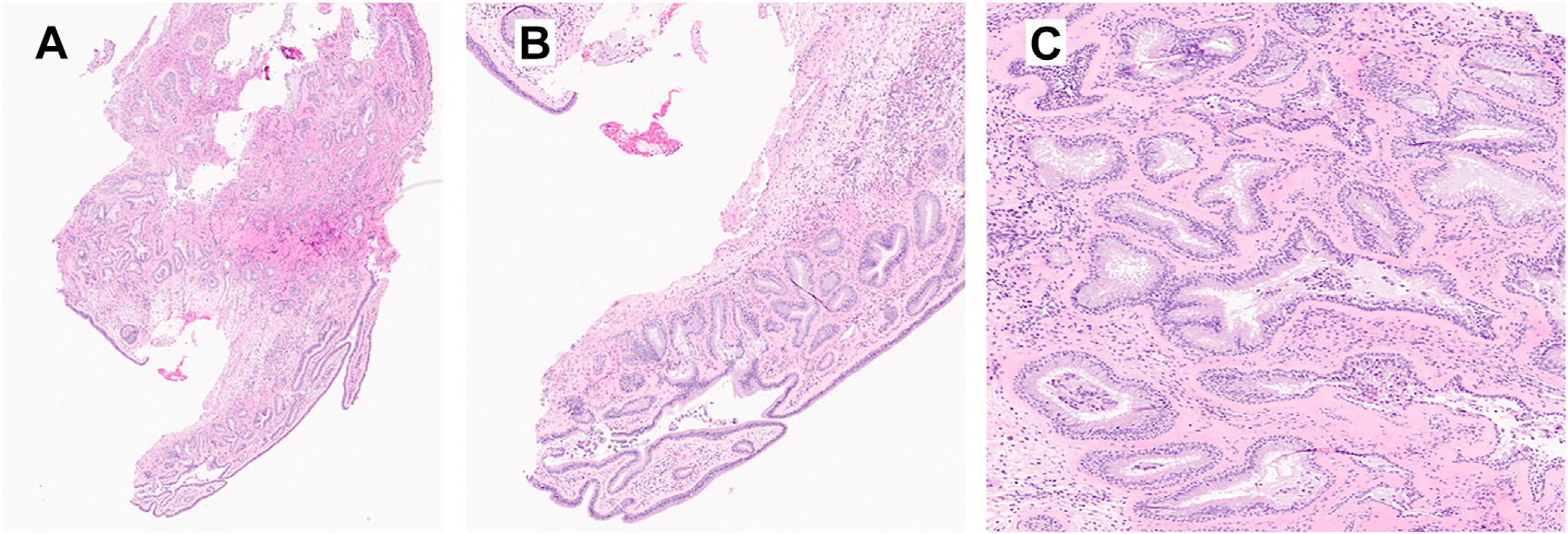

图2. 呼吸道上皮腺瘤样错构瘤(REAH)。(A)低倍镜下,呈息肉状,中央有腺体结构;(B)图示表面的呼吸型上皮,伴内陷;(C)衬覆呼吸型上皮的线体,周围有厚厚的基底膜样物。

图2. 呼吸道上皮腺瘤样错构瘤(REAH)。(A)低倍镜下,呈息肉状,中央有腺体结构;(B)图示表面的呼吸型上皮,伴内陷;(C)衬覆呼吸型上皮的线体,周围有厚厚的基底膜样物。

免疫组化方面,REAH的管腔上皮阳性表达CK7但不表达CK20、CDX2、S100;基底型标记(如p63、p40)会显示管腔外有完整基底细胞。病变中并无CD163阳性的上皮内巨噬细胞,这与最近阐明鼻腔鼻窦乳头状瘤中有CD163环状阳性是不同的。

需要说明的是,REAH中并无BRAF、EGFR、KRAS的热点驱动突变。肿瘤抑制基因的染色体部分等位缺失现象已有描述。

REAH需注意鉴别鼻腔鼻窦反应性表现的黏膜、内翻性乳头状瘤、低级别非肠型鼻腔鼻窦腺癌。鼻腔鼻窦处反应性黏膜临床无肿物形成,镜下也不会有肿物的表现。内翻性乳头状瘤虽然常有呼吸型上皮的表现,但主要为鳞状移行商品,呈较不规则的内翻性生长、而不是REAH中特征性的明确的腺体结构。此外,REAH最常见的情况下,上皮内中性粒细胞少,腺体周围的基底膜样物更厚。如前所述,REAH并无内翻性乳头状瘤中CD163环周阳性的表现。某些腺癌虽然可能并无细胞学非典型和核分裂增多的表现,但其中的腺体呈背靠背样生长、无玻璃样变的基底膜,且无纤毛。

REAH局部手术切除可治愈,罕见有复发的报道。如不治疗,则可在局部呈破坏性生长。不过,嗅觉功能障碍可持续存在。

REAH临床病理特征Tips:

Ø 呼吸型上皮增生;

Ø 衬覆于表面并有深部内陷;

Ø 卵圆形腺体,伴纤毛柱状上皮;

Ø 腺体周围有厚厚的基底膜样物;

Ø 相比上皮来说,结构上并无复杂表现;

Ø 数量不等的间质分隔腺体。

浆黏液性错构瘤

浆黏液性错构瘤(seromucinous hamartoma,SH)最初报道于1974年,其定义是浆黏液性腺体增生,呈分叶状或不规则生长。该肿瘤常见伴有REAH和/或内翻的呼吸型上皮。SH与REAH的共同点、以及密切相关,都提示这组病变可能属于同一谱系、而非不同病种。当然,SH到底是肿瘤性、还是增生性/反应性,还有争议。

SH患者年龄分布宽泛,峰值为50-60岁,无显著性别差异。常见症状为鼻部阻塞、鼻衄,也有无症状者。该病与鼻腔鼻窦炎症性病变之间并无明确相关系。常见发病部位为鼻中隔后部及鼻咽部,但也有其他部位的报道。偶见发生于损伤后部位的报道。

该肿瘤最大径从不足1cm、至6cm均有报道。大体表面光滑,呈结节状至息肉样。切面可见大小不一的多房囊性。

组织学上,SH为小管或管状的浆黏液腺增生,呈小叶状、腺泡状、不规则簇状,腔内可能有数量不等的嗜酸性分泌物。小管或管状结构挤压在一起,但并不融合形成更复杂的上皮结构。可能会有呼吸型上皮的内陷,相关间质从水肿到纤维化不等。浆黏液腺与内陷的呼吸型上皮混杂在一起,呈现从这些内陷结构中“出芽”的形态特征。腺上皮呈立方状,胞质颗粒状,并无一致的肌上皮层。非病变的浆黏液性一般周围有一层肌上皮包绕。

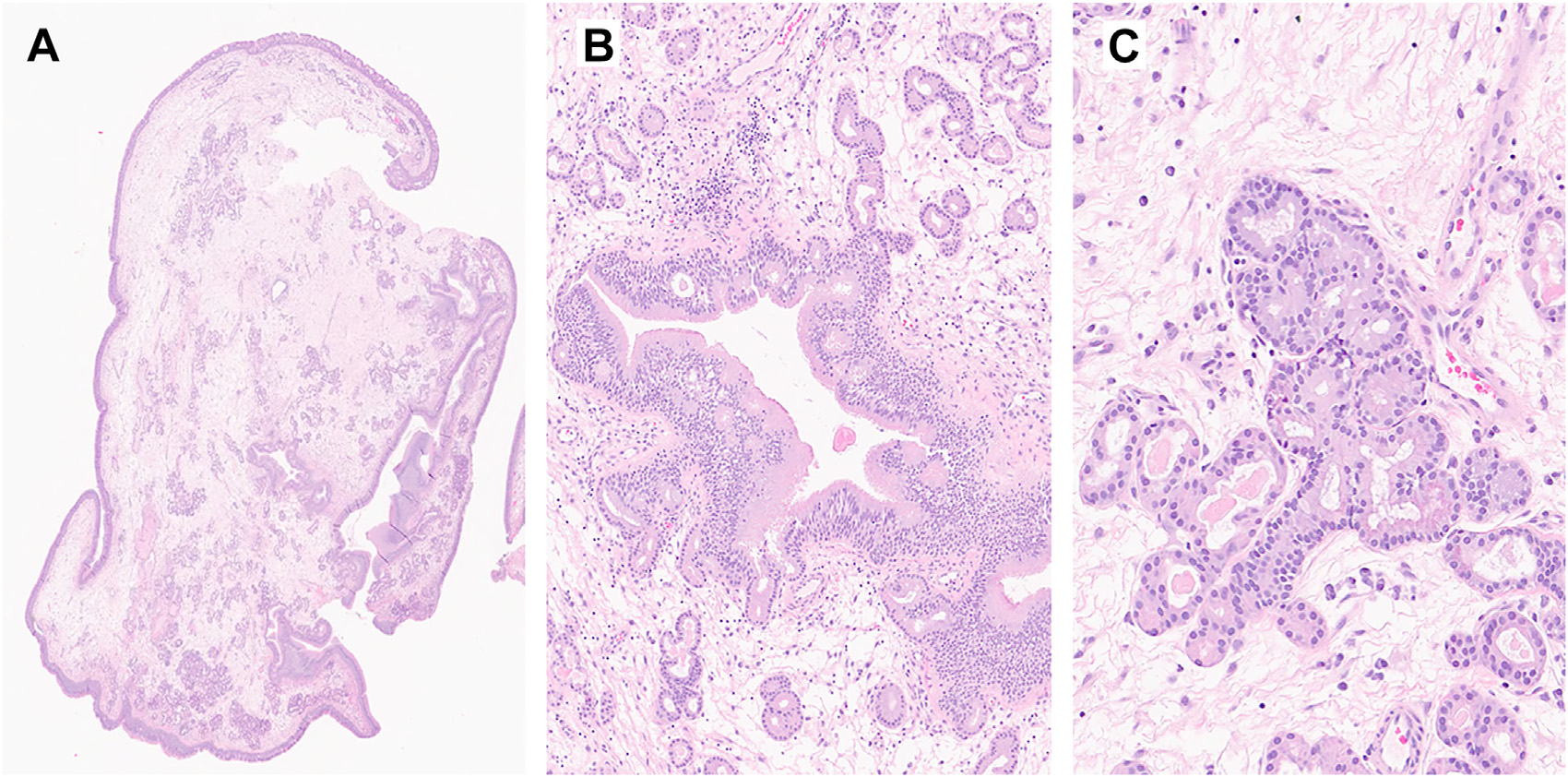

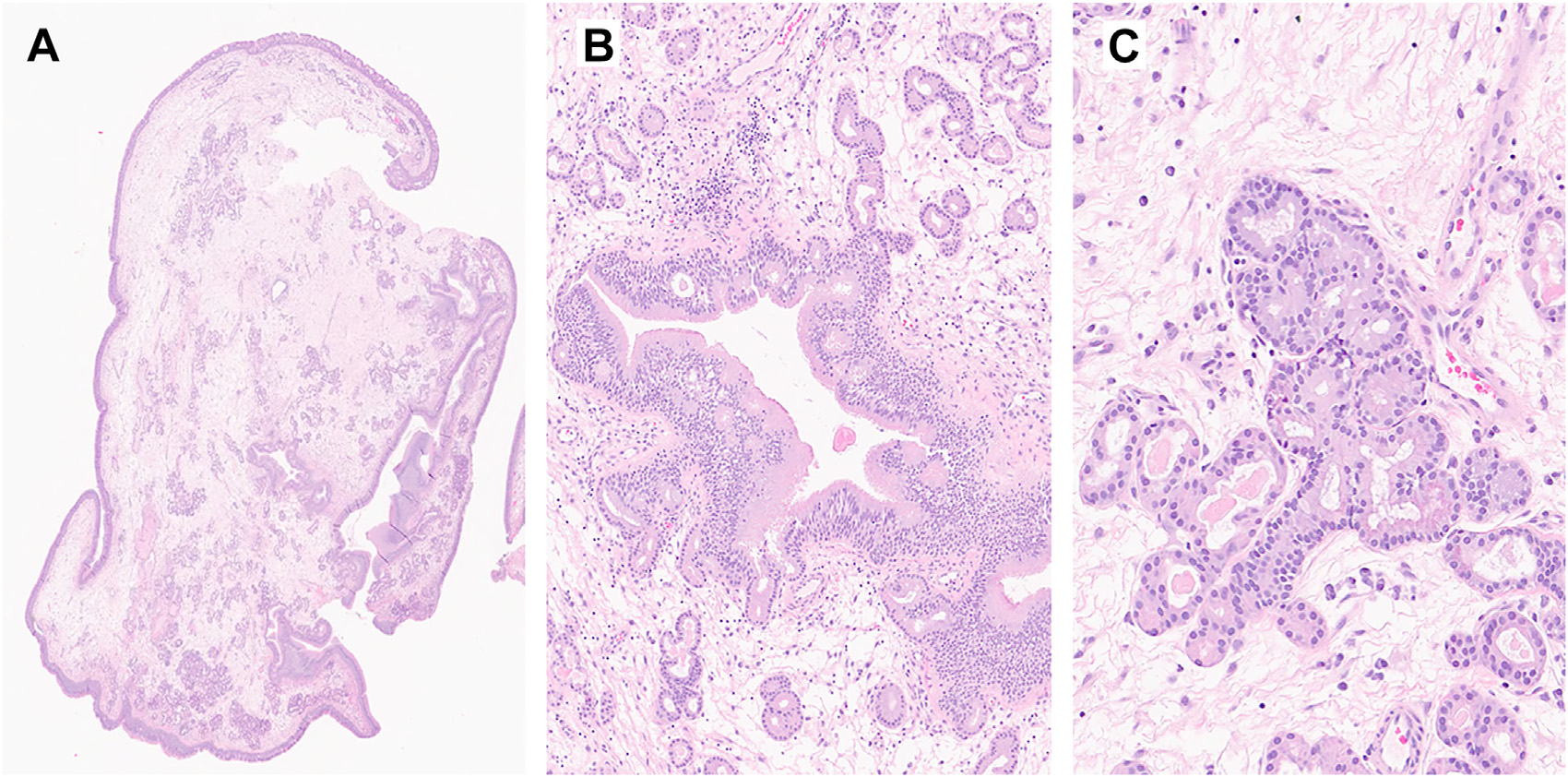

图3. 浆黏液性错构瘤。(A)低倍镜下,可见息肉状组织碎片,其中有杂乱至分叶状的小腺体增生;(B)增生的小腺体呈从内陷的呼吸型上皮“出芽”的表现;(C)增生的浆黏液性周围并无肌上皮层,胞质嗜酸性颗粒状,腺腔内可见分泌物。

图3. 浆黏液性错构瘤。(A)低倍镜下,可见息肉状组织碎片,其中有杂乱至分叶状的小腺体增生;(B)增生的小腺体呈从内陷的呼吸型上皮“出芽”的表现;(C)增生的浆黏液性周围并无肌上皮层,胞质嗜酸性颗粒状,腺腔内可见分泌物。

免疫组化方面,浆液性细胞阳性表达EMA、CK7、CK19、S100、MUC1和溶菌酶,不表达CK20。全面分子检测,BRAF、EGFR、KRAS中未见热点驱动突变。浆黏液性错构瘤中的异质性线粒体突变几率要高于非病变的浆黏液腺,提示增殖率低、良性。(异质性突变实质线粒体DNA为野生型和突变型混合,而同质性突变则是指线粒体DNA均为突变型)。有2例2例SH病例中发现EGFR::ZNF267融合基因,目前归类为意义未明的变异,且发现有提示克隆性的X染色体甲基化,但这些发现均缺乏特异性,其存在不能作为判定病变为肿瘤性质的可靠依据。

SH中存在内陷的呼吸型上皮,因此需注意鉴别REAH。其实如前所述,这些病变可能属于同一谱系,且根据其主要成分命名可能最为合适。最重要的鉴别诊断是鼻腔鼻窦的低级别非肠型腺癌;由于SH中腺体周围并无肌上皮围绕,因此这一鉴别可能难度很大。分叶状结构、内陷的呼吸型商品、炎性成分,这些都更符合SH;而浸润性生长、增生的上皮结构(如簇状、乳头状),则提示腺癌可能。

预后方面,SH仅罕见复发报道。虽然有恶性转化的病例报道,但实际并不清楚相关病变是整个都为腺癌而其中的低级别病灶类似良性病变、或者是SH生长于腺癌周围。目前报道的恶性转化病例中,都没有支持恶性转化的分子证据。

SH临床病理特征Tips:

Ø 管状或小管样的浆黏液腺增生;

Ø 分叶状、腺泡状、不规则的结构;

Ø 管腔内嗜酸性分泌物;

Ø 胞质颗粒状的立方状细胞;

Ø 无一致的肌上皮层‘

Ø 从相关内陷的呼吸型上皮呈“出芽状”生长。

——未完待续——

往期回顾:

小部位,大问题-鼻腔鼻窦处病理集中学-错构瘤部分(一)

共0条评论