[导读] 作者:赵东晖

病史:

患者,男,42岁,4年前无意间发现左后枕部肿物,约0.5cm大小,无不适,未予特殊处理,近期包块明显增大,约2×2cm大小,边界尚清。

影像检查:

左枕部皮下软组织内可见一大小约2.2×1.4cm的低回声团,边界清,形态欠规则,内回声不均匀,可见少许无回声区及点状强回声。

病理检查:

大体:

灰白肿物一个,大小2.5×2×1.5cm,切面灰白灰黄、质韧,实性。

镜下:

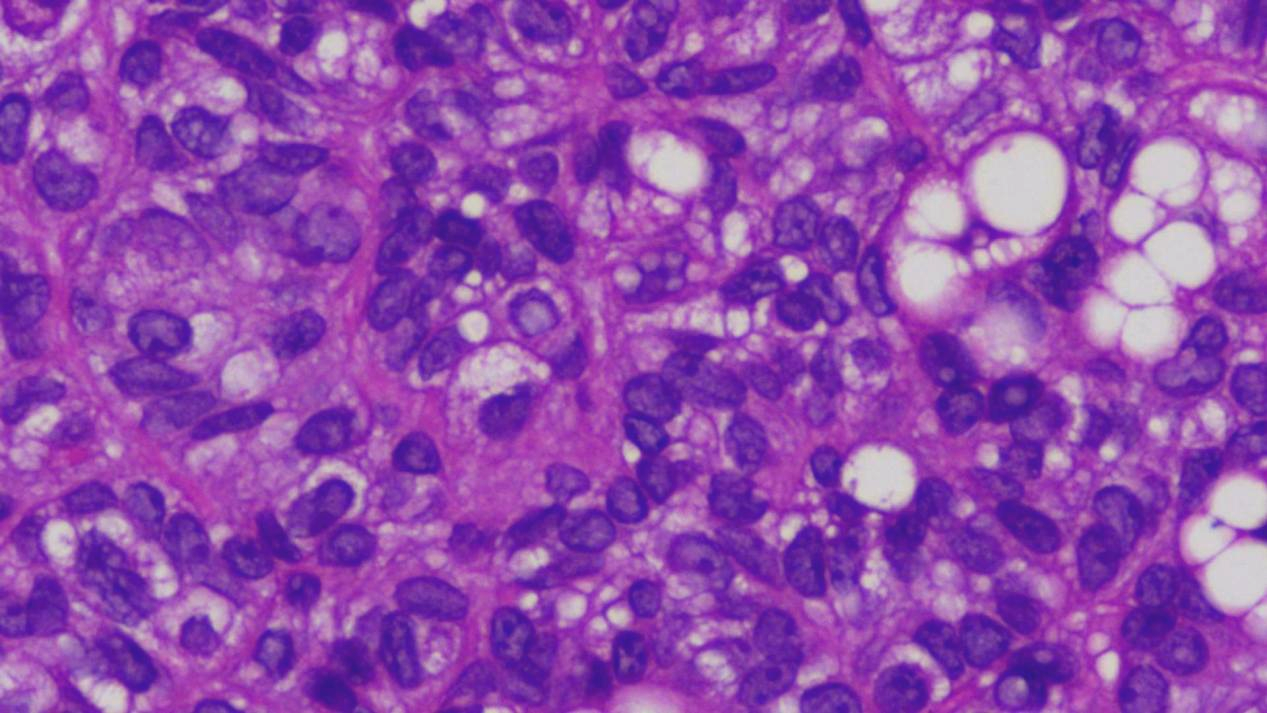

HE:

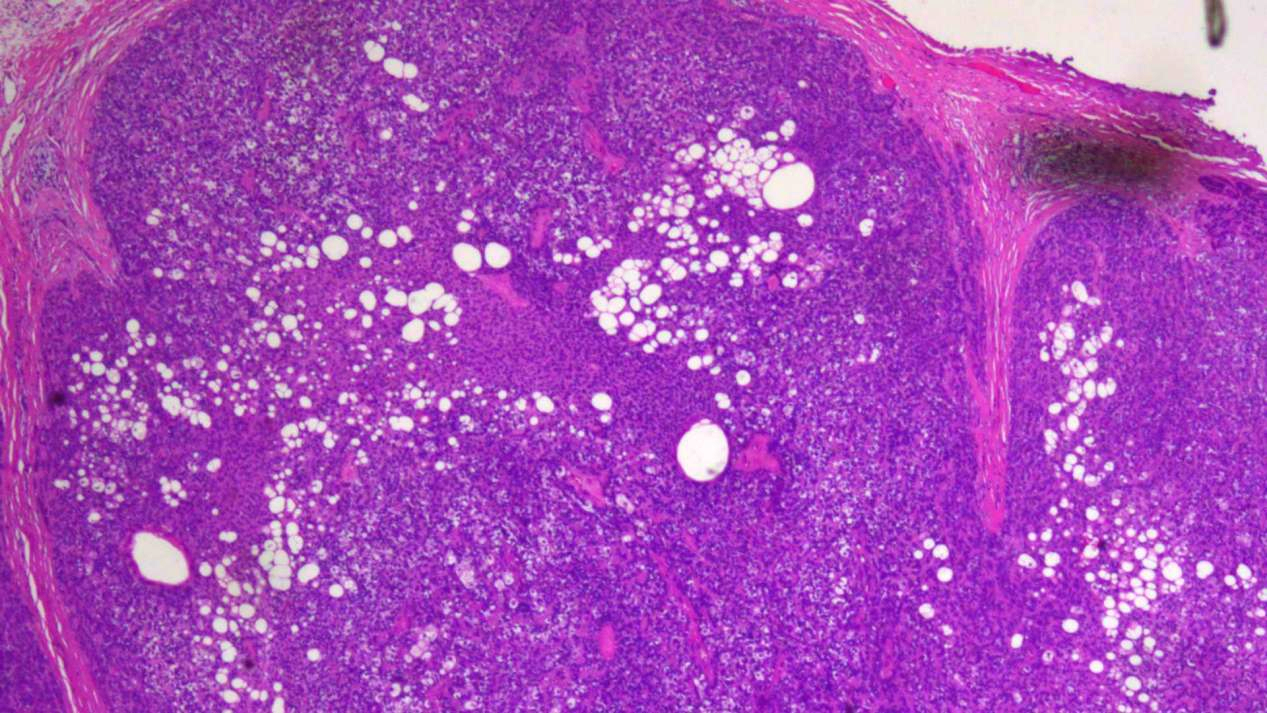

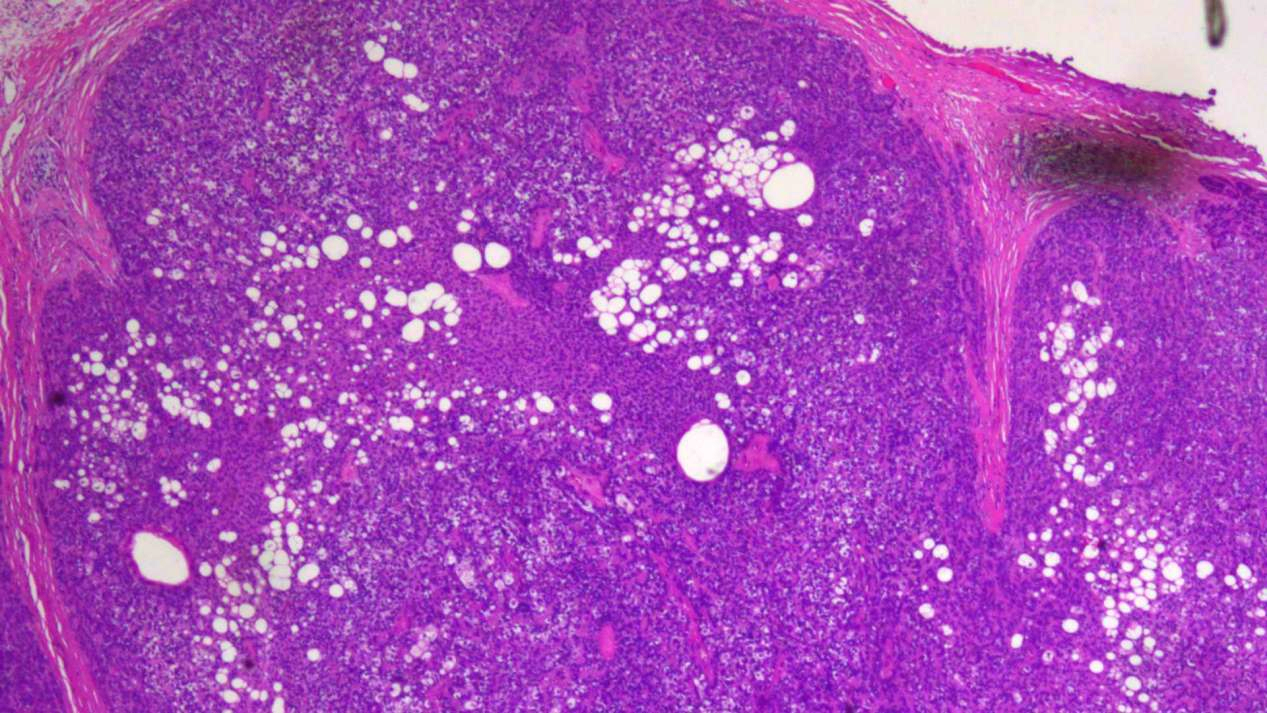

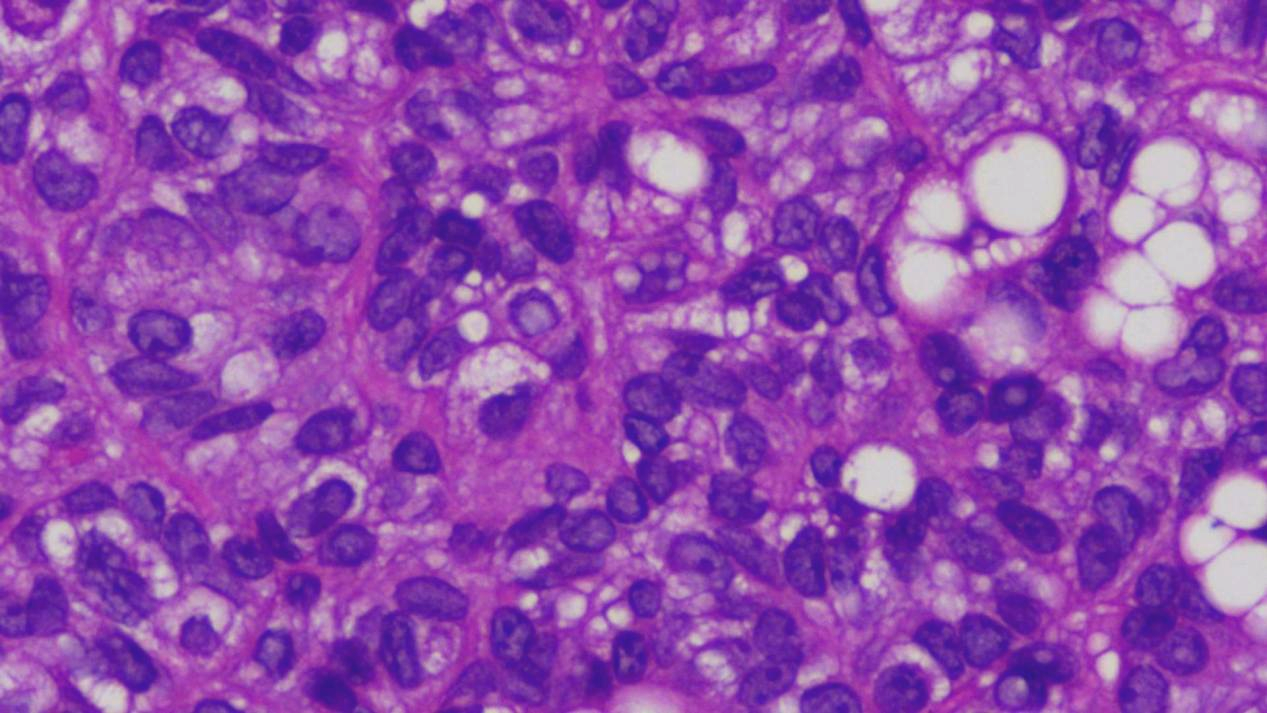

肿瘤包膜完整,境界清楚,由多个形状不规则的瘤细胞团构成,团中心见成熟皮脂腺细胞,胞质泡沫状,可见导管及囊腔形成,囊腔衬覆囊壁内有嗜伊红角质层,囊腔内见残留皮脂,团边缘见基底样生发细胞,见核仁及个别核分裂象。

肿瘤包膜完整,境界清楚,见多个形状不规则的瘤细胞团

团中心为皮脂腺细胞,边缘见基底样生发细胞

中央可见导管或囊腔形成,囊壁见嗜伊红角质层,囊腔内见残留皮脂

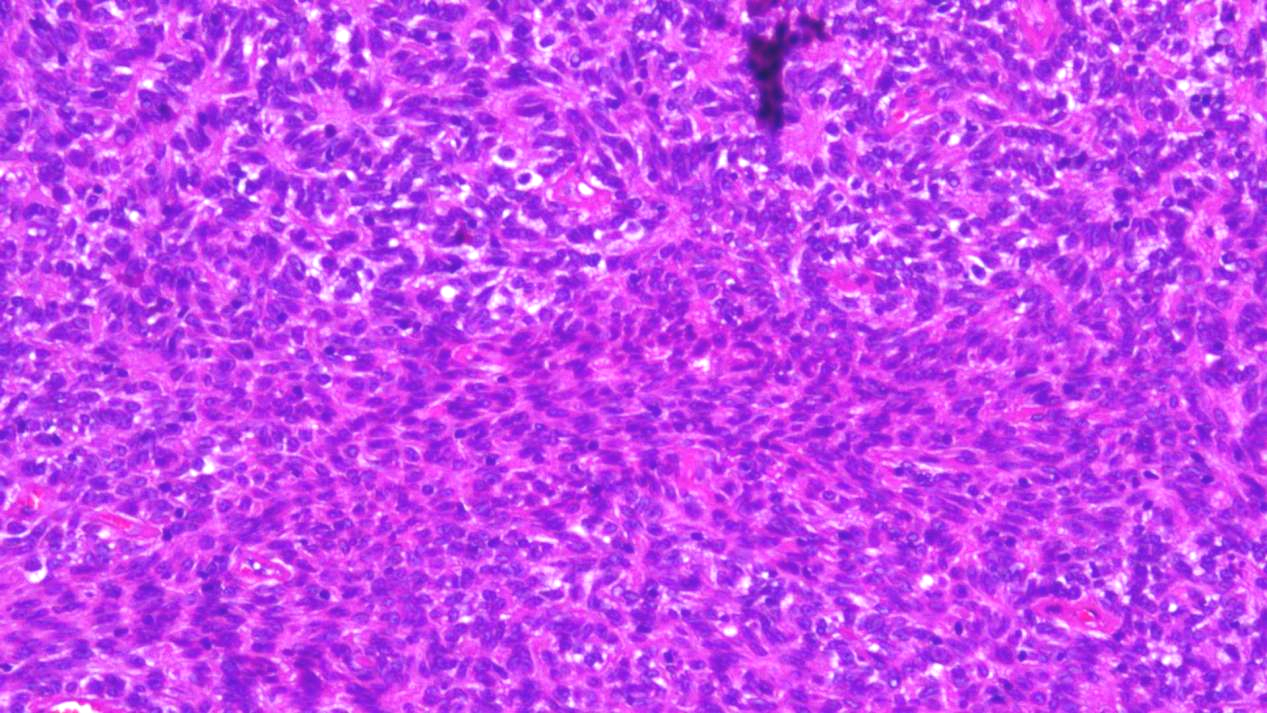

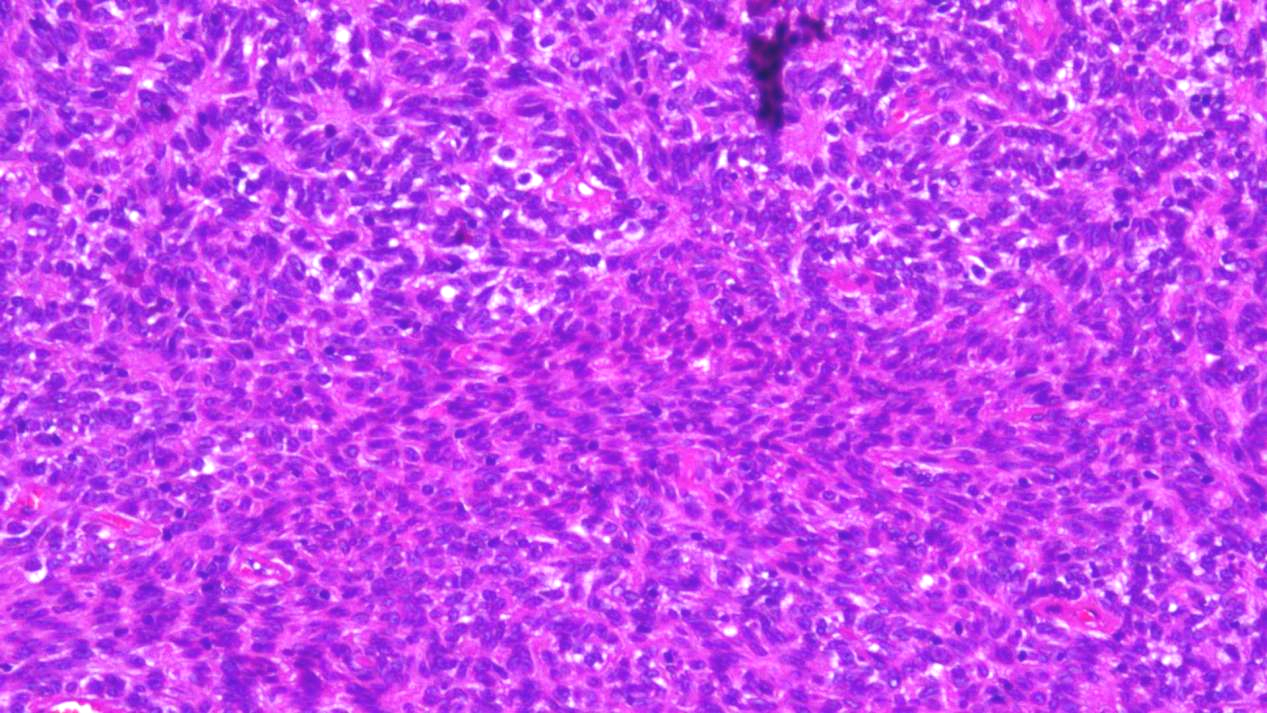

瘤组织增生呈波纹状,Verocay小体样

局部呈网状、筛孔状区域,成熟皮脂腺细胞胞质泡沫状,核扇贝状

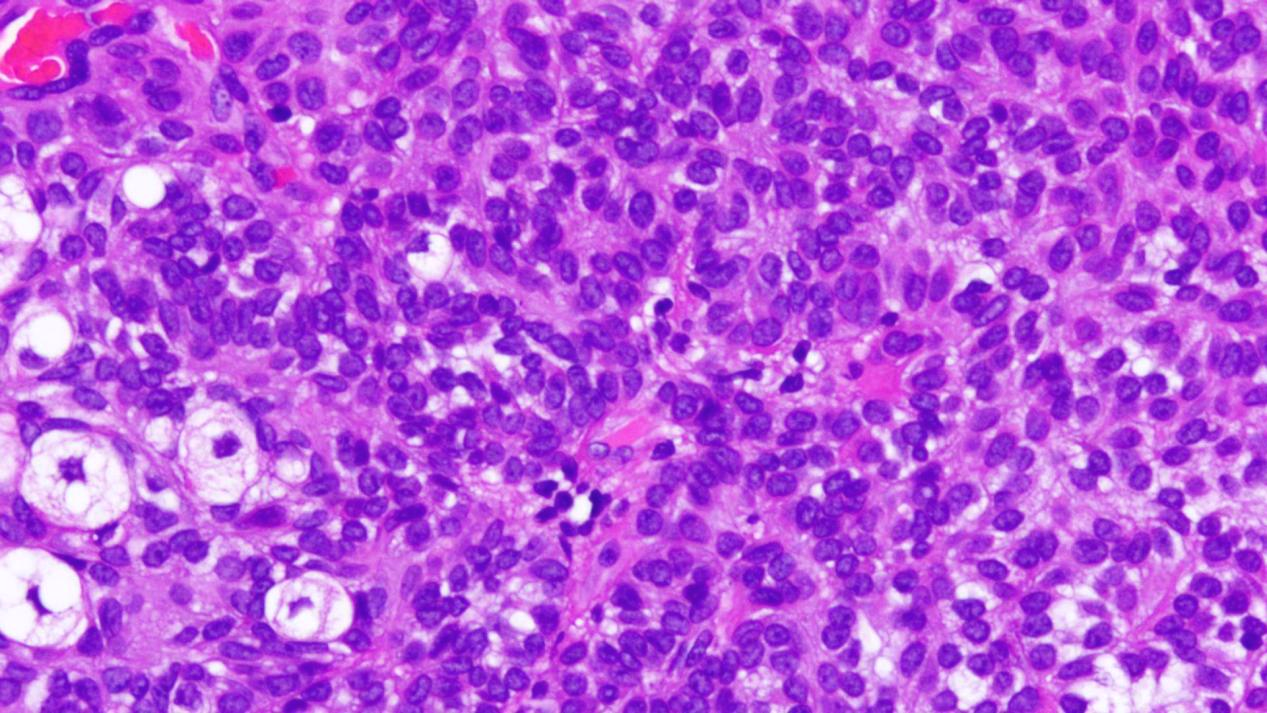

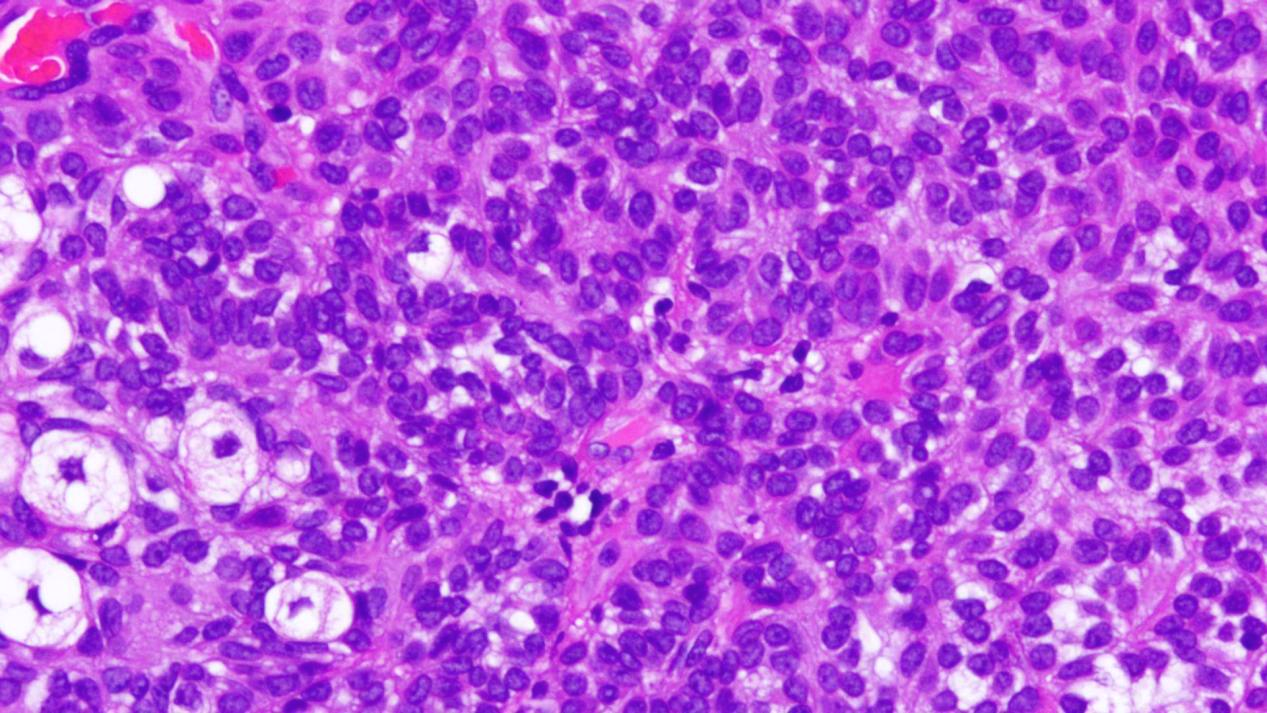

基底样生发细胞小,胞质少,核圆形至卵圆形,皮脂腺细胞散布于其间

基底样生发细胞见核仁,无多形性核,少见核分裂象

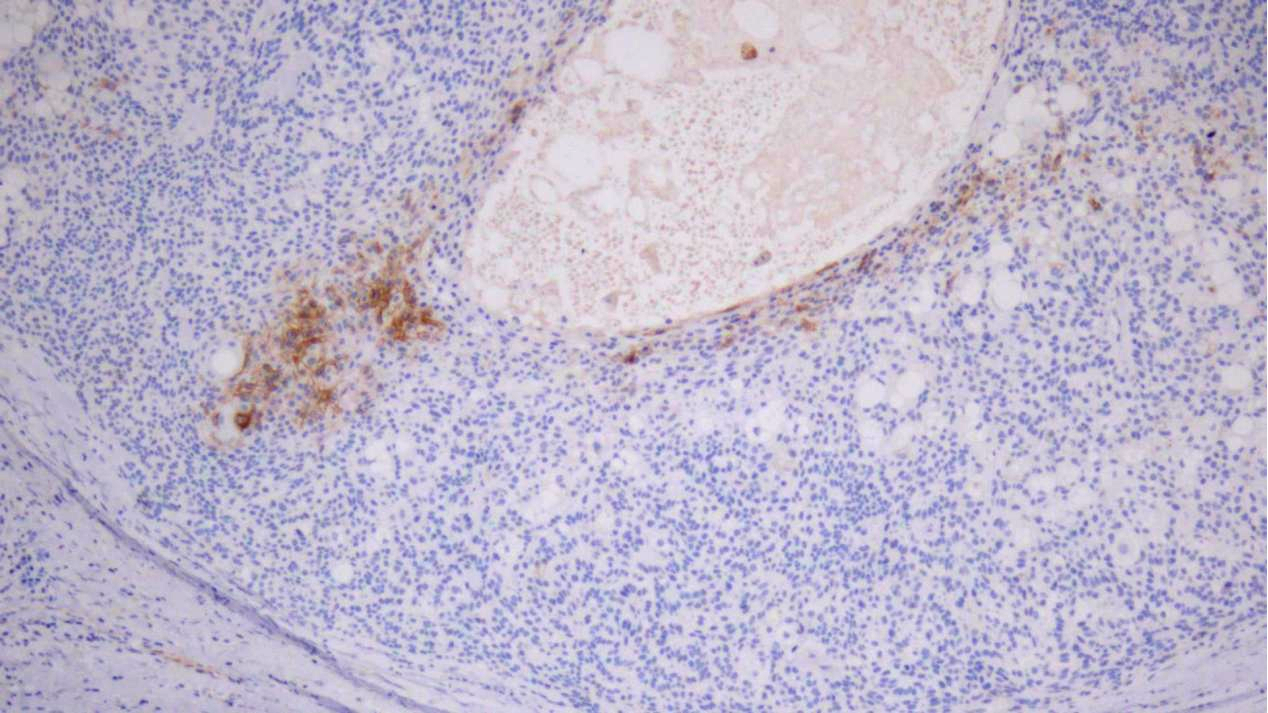

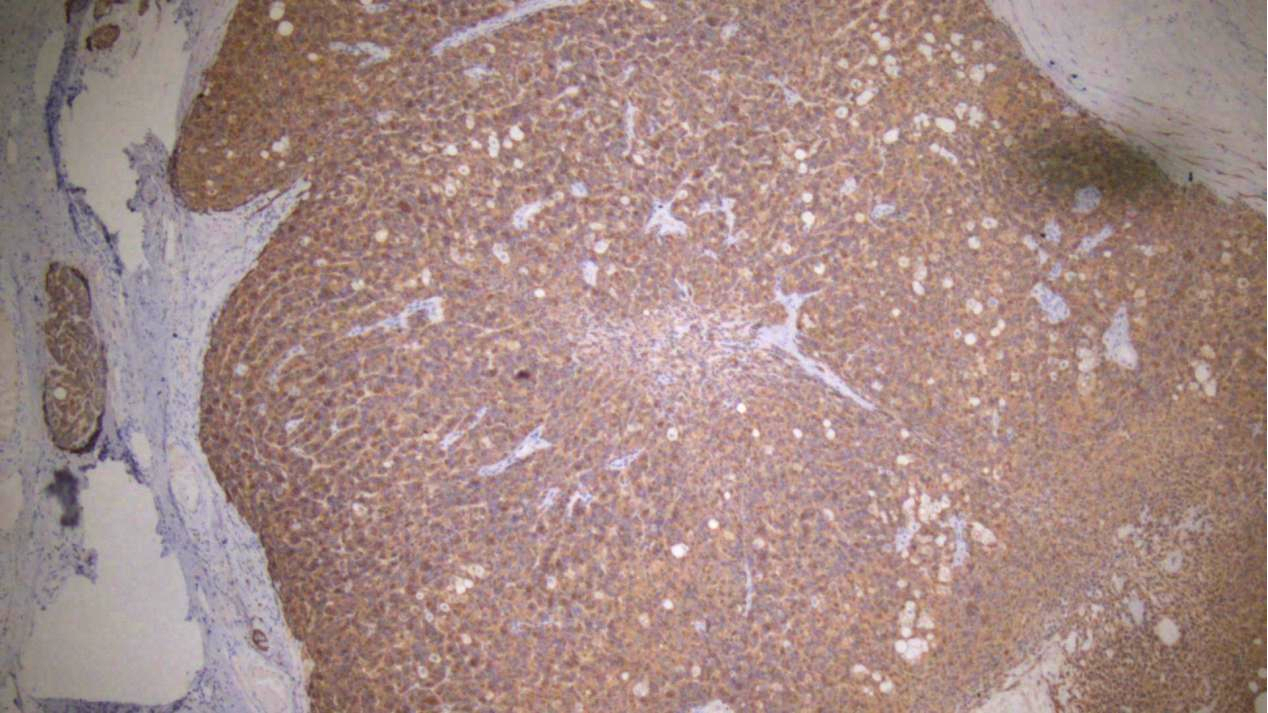

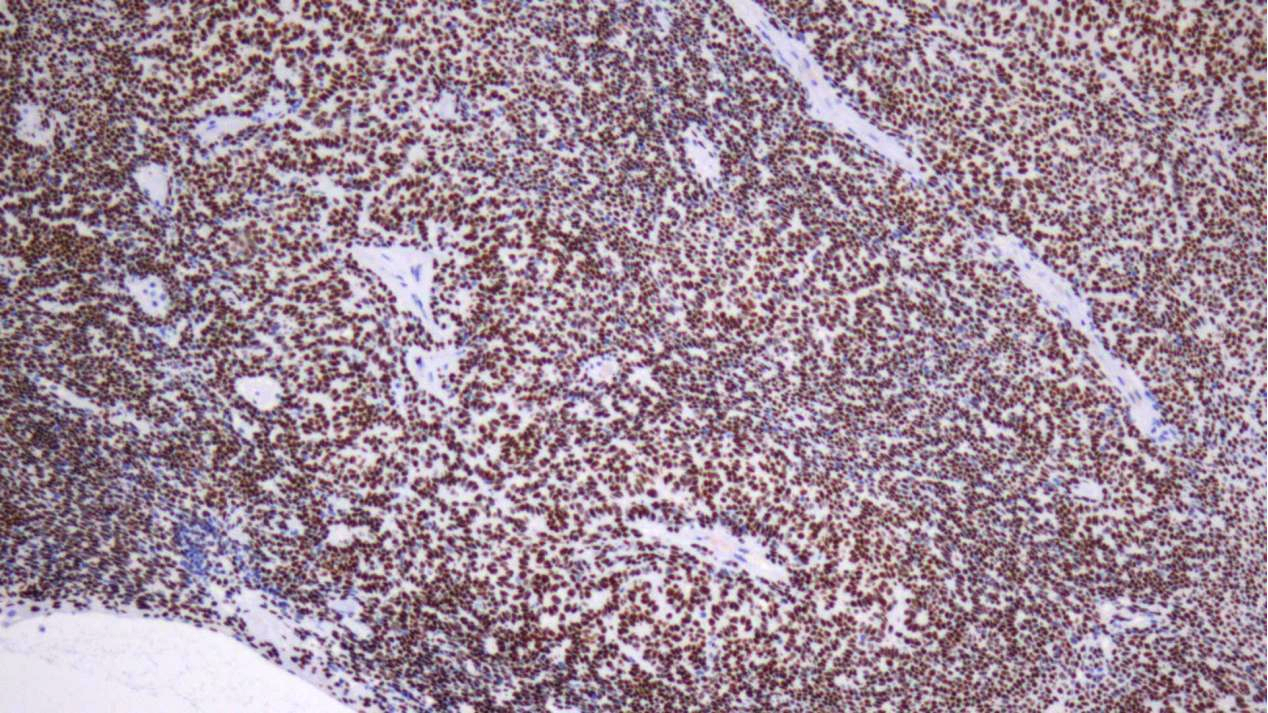

IHC结果:

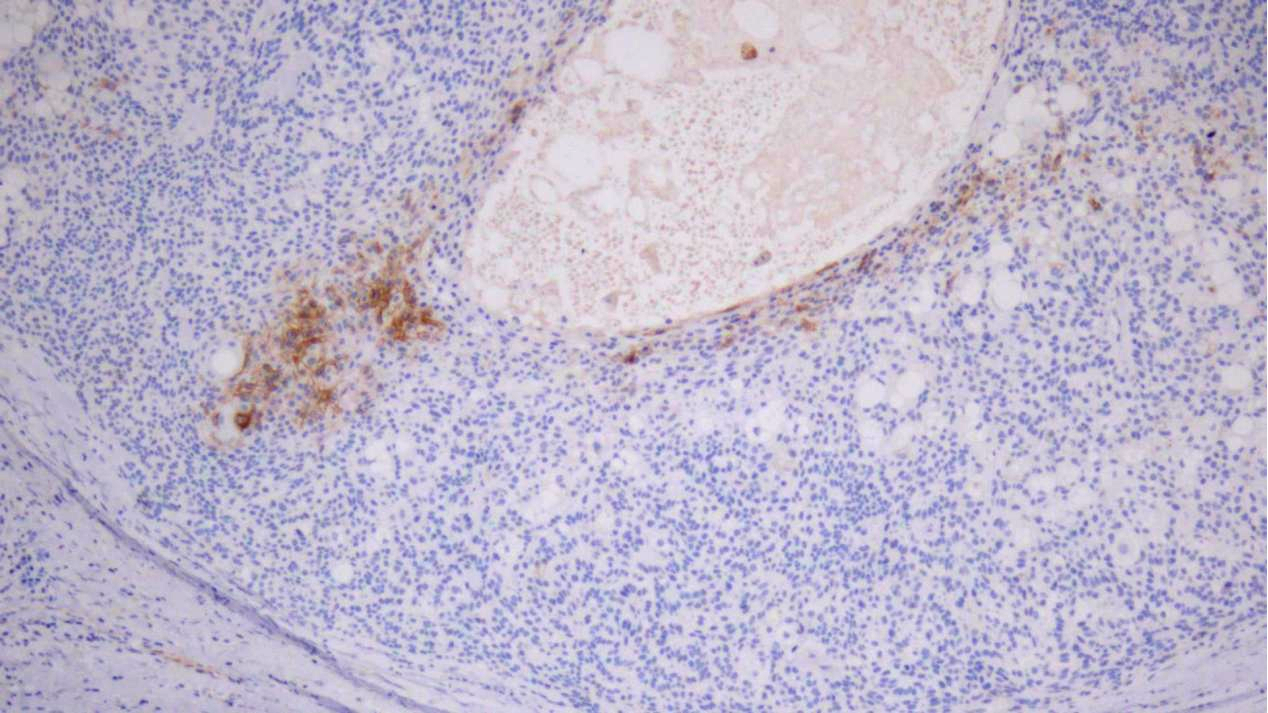

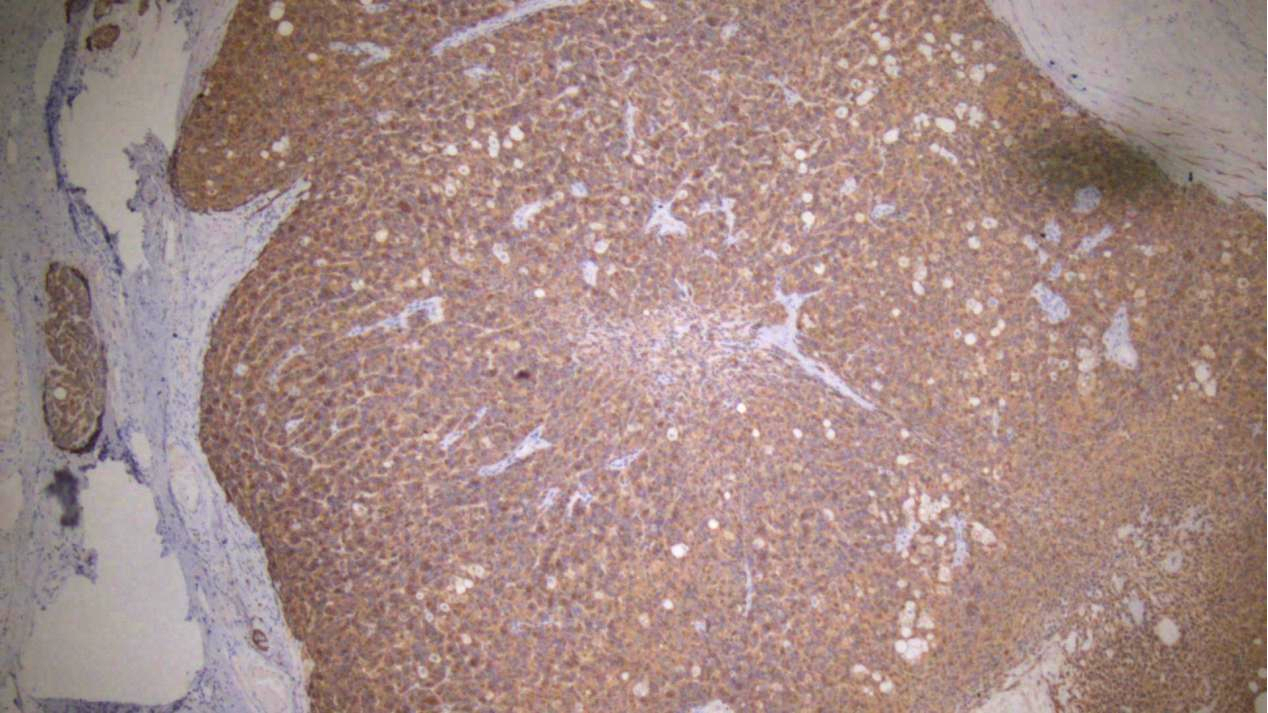

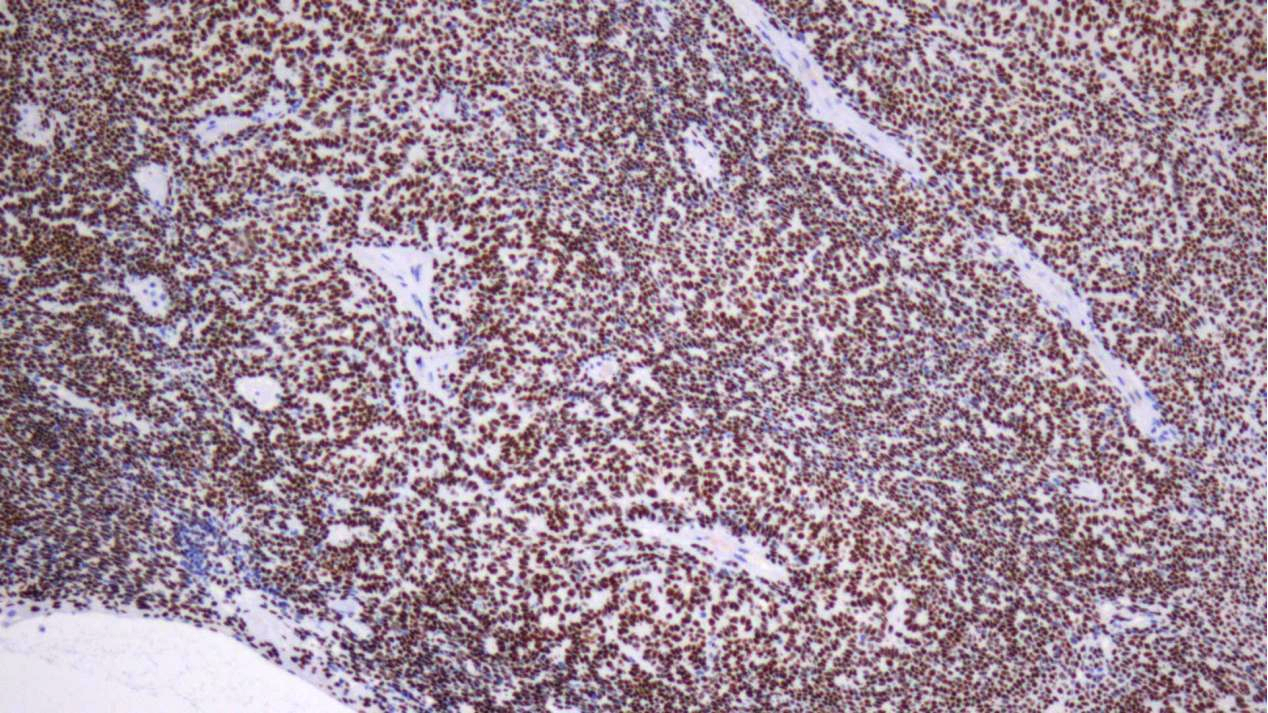

EMA、CK7(小灶+),p63、CK5/6、AR均(+),CEA(poly)(-),p53(强弱不等+),Ki67(约5%+)

EMA(小灶+)

CK5/6(+)

P63(+)

病理诊断:

(左枕部)皮脂腺瘤。

讨论:

概述:

皮脂腺瘤(sebaceoma)通常是一个直径1-3cm,黄色至橙色或肉色的丘疹、结节及肿瘤。偶尔肿瘤达到6cm大小。好发于女性,男:女为1:4。各个年龄段(29-87岁)均可发生,但大部分患者60岁以后发病。肿瘤多见于面部、头皮及胸部。可发生在脂溢性角化或皮脂腺痣皮损中。未见局部复发或转移的报道。

组织病理学:

1.瘤组织位于真皮中部,很少累及皮下脂肪组织,可侵犯表皮。

2.由多个大小不等的团块组成,结构对称,团块之间是致密的结缔组织。

3.由基底样生发细胞和成熟的皮脂腺细胞组成,不形成皮脂腺小叶结构,周边没有栅栏状排列或收缩间隙。

4.基底样生发细胞小,形态一致,胞质很少,核圆形至卵圆形,可见到核仁,无核多形性,很少见到核分裂象。

5.成熟皮脂腺细胞胞质泡沫样,核扇贝状,散布在基底样生发细胞中。

6.常见导管或囊腔形成,囊壁内有嗜伊红角质层,囊腔内见残留皮脂。

7.常见到全浆分泌腺。可见局灶性顶浆分泌腺分化特征。

8.少发生坏死。

9.偶尔很表浅、类似于脂溢性角化或寻常疣。

10.肿瘤组织还表现网状、筛孔状、波纹状或出现Verocay小体样。

鉴别诊断:

1.皮脂腺腺瘤:

皮脂腺腺瘤的小叶结构类似于正常的皮脂腺,排列顺序从基底样生发细胞到成熟皮脂腺细胞很有规律性。肿瘤结节是孤立的,位于真皮表浅,部分或全部取代上方的表皮。

2.向皮脂腺分化的基底细胞癌:

具备基底细胞癌的特征,如栅栏状排列和收缩间隙,肿瘤内只是偶尔可见到向皮脂腺分化的结构。免疫组化有助于鉴别,皮脂腺瘤表达EMA和D2-40,而基底细胞癌标记Ber-EP4阳性。

3.高分化皮脂腺癌:

呈不规则小叶状生长模式,并且有光滑分明的境界,可在真皮上部形成弥漫生长,与表皮相连,有时向皮下脂肪组织和骨骼肌浸润显著。

肿瘤结节由两类细胞混杂而成:一类是嗜碱性的皮脂腺生发细胞,核圆形或卵圆形,含数个明显核仁,有非常显著核多形性,有大量核分裂象;另一类是更加成熟的皮脂腺细胞,胞质呈嗜伊红泡沫状。

肿瘤坏死明显,有时呈粉刺样外观。

分化较差区域呈浸润性生长模式。

4.向皮脂腺分化的毛母细胞瘤:

有显著的毛胚和毛乳头结构,肿瘤周边呈栅栏状排列,毛源性间质也很明显。

诊断小结于体会:

1.目前,皮脂腺瘤取代了皮脂腺上皮瘤这个名称,因其有明确的临床和组织学特征;也有人提出皮脂腺母质瘤(sebomatricoma)一词,但没有得到广泛认可;现皮脂腺瘤这一概念已广泛地被采纳。

2.瘤细胞密度很高,但仔细看,无异型性,仅个别核分裂象位于小叶基底处,达不到皮脂腺癌诊断。

参考书籍:

1.《麦基皮肤病理学》---与临床的联系,第4版,上卷,主审:朱学骏,主译:孙建方、高天文、涂平。北京大学医学出版社。

共0条评论