[导读] 作者:慧海拾穗

【病例介绍】

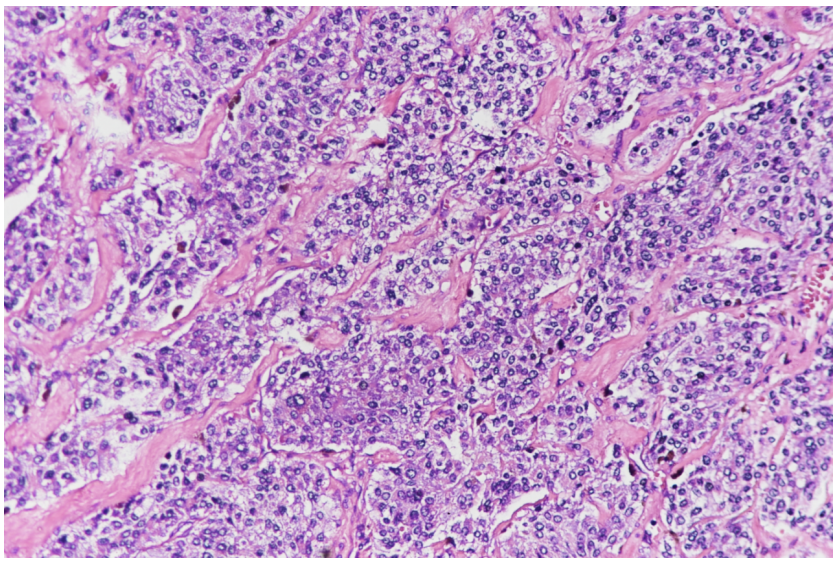

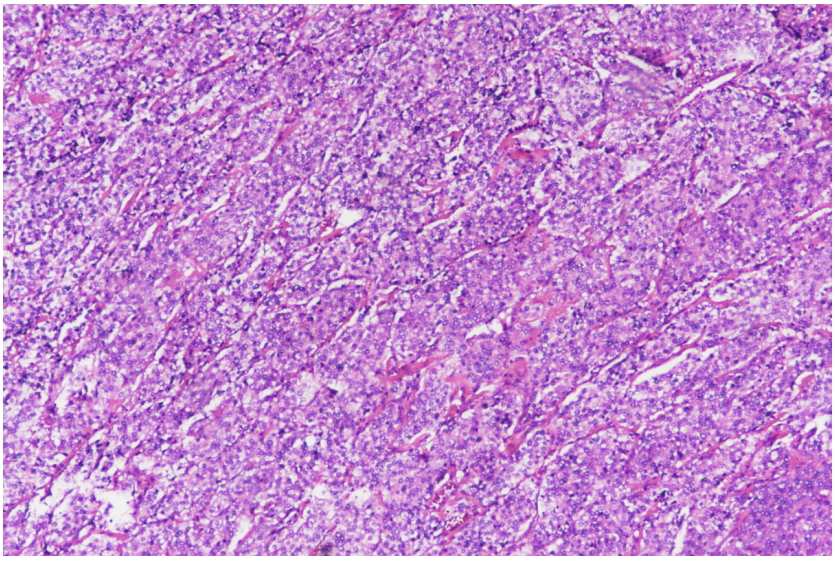

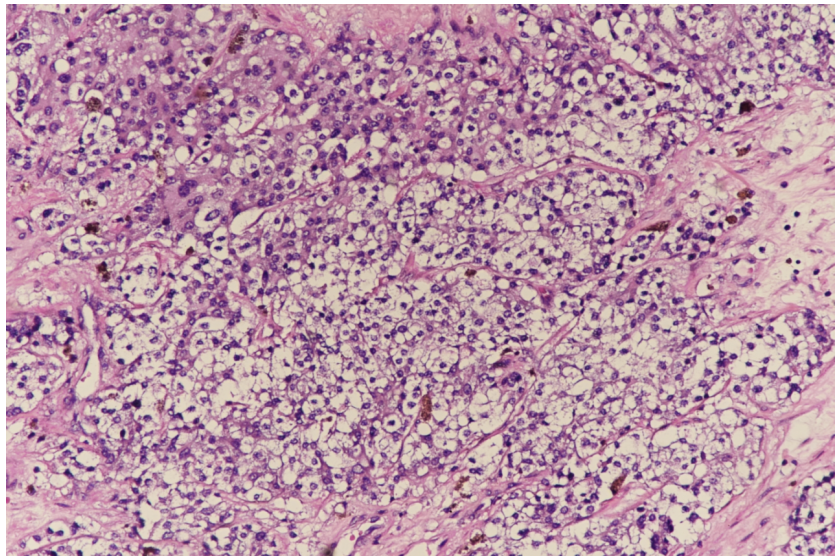

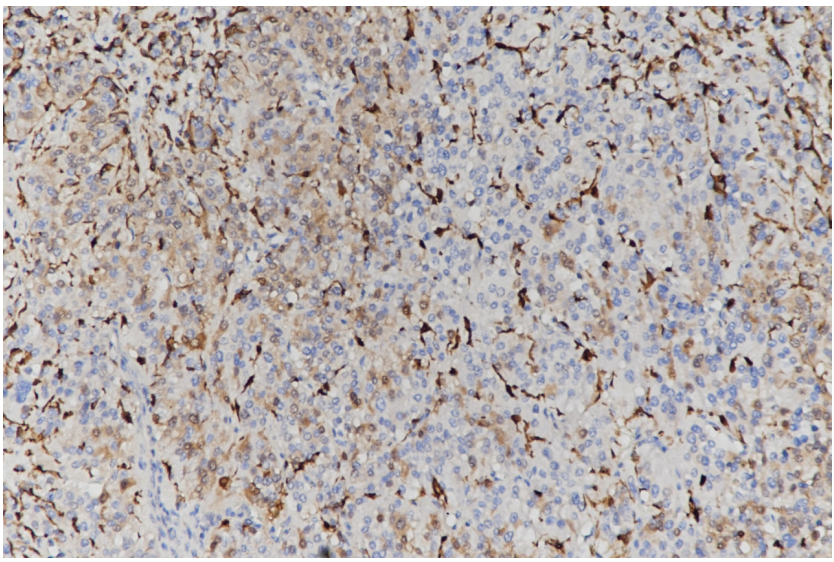

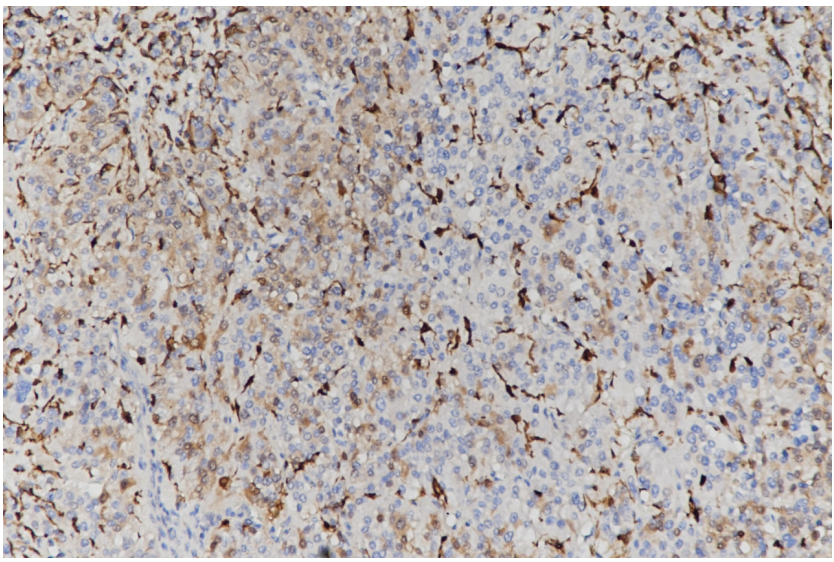

患儿,男,10 岁。主诉:视物模糊1月余,发现抽搐、双下肢活动障碍、声音嘶哑10余天。彩超示腹主动脉周边前侧肾动脉平面可见一大小约为44*48*25mm的低回声团块,边界尚清晰,形态欠规则,内部回声不均匀。大体:结节状组织一个:4.2cm×3cm×2.3cm,切面灰红灰黄。镜下如图1-3。免疫组化:NSE +++(图4), Syn +++, CgA +++, CD56 +++, 支持细胞和部分瘤细胞表达S-100(图5),CD99 胞质+++, INI-1 +, WT-1 -, 广谱CK -, CD10 -, TFE3 -, Inhibinα -, HMB-45 -, Pax-8 -, calretin -, ALK -, Fli-1 -, CyclinD1 -。病理诊断:(后腹膜)副神经节瘤。

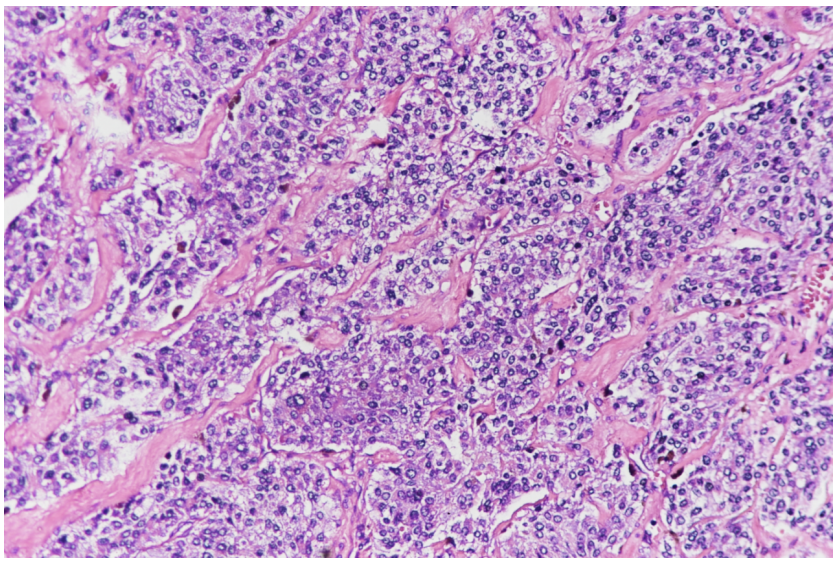

图1:副神经节瘤组织形态学(图片来源作者)

图1:副神经节瘤组织形态学(图片来源作者)

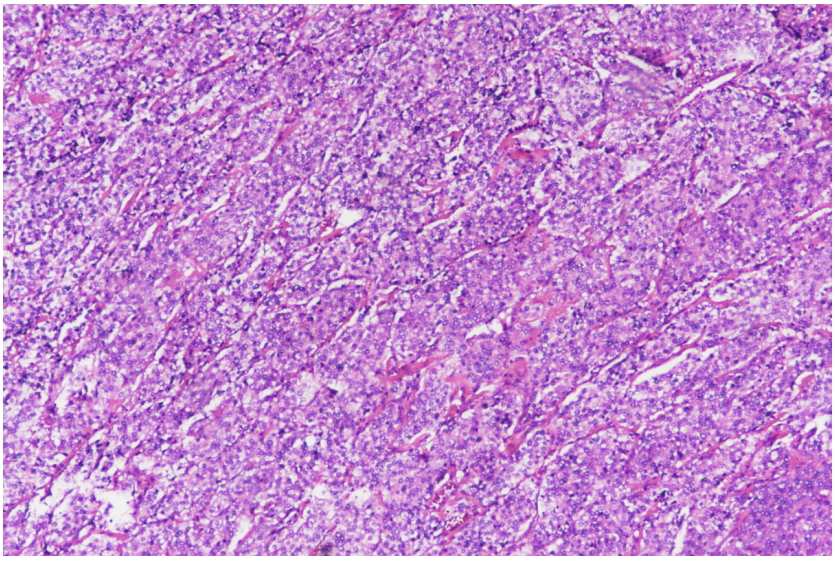

图2:副神经节瘤组织形态学(图片来源作者)

图2:副神经节瘤组织形态学(图片来源作者)

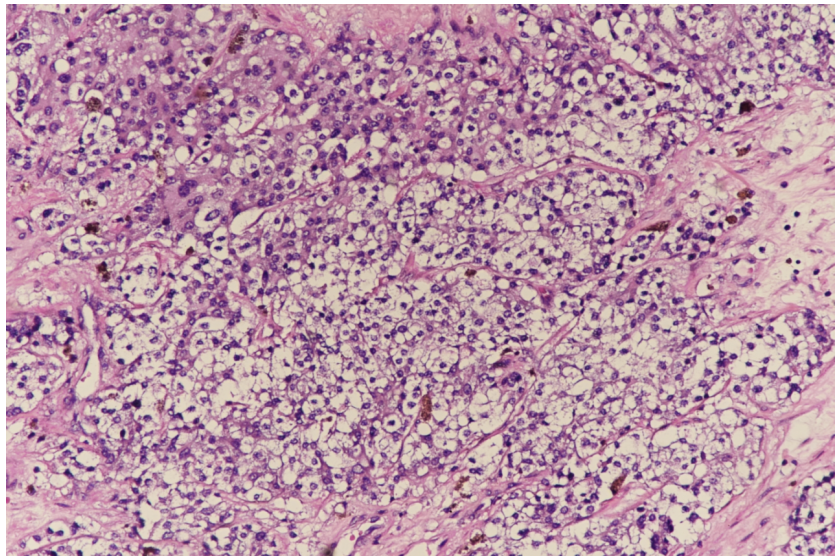

图3:副神经节瘤组织形态学(图片来源作者)

图4:副神经节瘤弥漫表达NSE(图片来源作者)

图4:副神经节瘤弥漫表达NSE(图片来源作者)

图5:副神经节瘤支持细胞和部分瘤细胞表达S-100(图片来源作者)

【术语】

发生于肾上腺髓质或肾上腺外交感神经和副交感神经副神经节并分泌儿茶酚胺的肿瘤,“嗜铬细胞瘤”局限于肾上腺髓质。

缩写:嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma,PCC),副神经节瘤(Paraganglioma,PGL)

定义:(1)正常副神经节:由神经嵴衍生的神经分泌细胞和胶质样支持细胞组成。根据与自主神经系统的关联分为交感神经和副交感神经。交感副神经节分布于全身,包括肾上腺髓质,与椎旁和椎前交感神经链、颈交感神经节以及胸、腹膜后、腹部和盆腔器官的交感神经支配有关,胎儿和婴儿的Zuckerkindl器官。由嗜铬细胞组成,专门合成和分泌儿茶酚胺(肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺),具有内分泌作用。副交感副神经节沿头颈部副交感神经分布,作为化学受体感受器(氧气、二氧化碳、pH值等),由释放神经递质(ATP、多巴胺、腺苷和乙酰胆碱)以刺激传入神经纤维的非嗜铬细胞(血管球细胞/glomus cells)组成。根据2022年世界卫生组织框架分类,PGL家族肿瘤(包括PCC)是一种分化良好的非上皮性肿瘤,起源于肾上腺髓质和肾上腺外副神经节。交感神经PGL发生部位:62%腹部、13%纵隔、3%骨盆、头颈部23%;副交感神经PGL发生在头颈部。所有PCC和PGL均被认为具有转移潜力,并受到多因素风险分层的影响。

【病因学】

(1)遗传因素:至少23个互斥基因的遗传和/或表观遗传改变导致肿瘤的发生发展。至少15个是遗传易感性基因,包括RET、NF1、VHL、TMEM127、SDHA、SDHB、SDHC、SDHD、SDHAF2、FH、MAX、EPAS1、DLST、MDH2、GOT2、SLC25A11和DNMT3A。其他与遗传无关但在散发性肿瘤中发生体细胞突变的基因包括HRAS、BRAF、SETD2、FGFR1、TP53、ATRX、ARNT、IDH1、H3F3A、MET和CSDE. 一些突变基因,特别是NF1、RET和VHL,与遗传性和散发性肿瘤有关,而其他基因,尤其是SDHx基因,则完全是遗传性的。儿童副神经节瘤具有极高的遗传基础可能性。在2020年的法国和意大利系列报道中,78%和59%的接受基因检测的患者中发现了致病性变异,最常见的突变是SDHB或VHL。头颈部副神经节瘤具有至少40%的遗传易感性,在一些系列报道中,接近85%的所有年龄段患者。因此,发生同步或异时多中心副神经节瘤的可能性很高,可能局限于头颈部或偶尔包括交感副神经节瘤和嗜铬细胞瘤。副神经节瘤中最常见的突变是SDHD(46.5%),其次是SDHB(30.2%)和SDHC(16.3%)。SDHD突变主要与头颈部的单灶或多灶性肿瘤有关,发生嗜铬细胞瘤和胸腹交感肾上腺副神经节瘤的概率较低。SDHB更常与胸腹肿瘤有关。头颈部副神经节瘤很少与VHL、RET或NF1突变相关。卡尼三联征(Carney Triad)是一种罕见的非遗传性遗传关联。大多数卡尼三联征(Carney Triad)病例显示通过SDHC基因的位点特异性超甲基化来下调SDH, 最近也有报道在副交感神经和交感神经副神经节瘤中发现了这种情况,但没有三联征的其他组成部分。

(2)风险因素:引发肿瘤发生的环境因素基本上是未知的。需要注意的是颈动脉体副神经节瘤,在一些生活在高海拔地区的人群中,肿瘤发病率增加,M/F比高达9:1,这可能反映了缺氧作为SDHD患者表型修饰的影响或SDHB突变。青紫性先天性心脏病引起的慢性缺氧被认为是一个危险因素。尽管SDHD突变可由男性或女性携带者传播,但肿瘤通常仅在父系传播后发生,导致隔代遗传。所描述的一些患者具有潜在的遗传易感性,表明缺氧是影响外显率的表型修饰物,其中大多数患者携带VHL或SDHx突变,这些突变驱动缺氧信号传导。其他患者未检测到潜在遗传异常。

【发病机制】

癌症基因组图谱项目根据转录组特征将PGL/PCC分为3个亚型:大多数改变为缺氧信号(1组)或激酶信号通路(2组)。在1组肿瘤中,不同的细胞机制导致缺氧诱导转录因子的稳定,从而导致缺氧信号靶基因的上调。克雷布斯循环基因(Krebs cycle genes)(如SDHx、FH)突变引起的肿瘤的其他特征是代谢重组和肿瘤代谢产物对去甲基化酶和去乙酰化酶的抑制,导致超甲基化表型和基因表达谱的改变,包括缺氧相关的miRNA(例如miR-210)。2组肿瘤(例如RET、NF1、TMEM127)中的突变通过涉及MAPK和PI3K/AKT/mTOR通路的不同机制导致激酶信号通路的激活。关于嗜铬细胞瘤和副神经节瘤基因组特征的癌症基因组图谱(TCGA)项目也揭示了罕见的体细胞MAML3癌基因融合和CSDE1突变,它们定义了散发性成人嗜铬细胞瘤中WNT-改变途径(3组)。

【流行病学】

嗜铬细胞瘤的估计发病率为每年0.4-9.5‰,国家和地区的差异部分是由于不同的突变导致遗传性肿瘤的患病率和类型不同。全国人口研究表明,自20世纪70年代以来,嗜铬细胞瘤的发病率增加了约5倍, 在肿瘤较小且症状很少或没有症状的老年患者中,有诊断为偶发瘤的趋势。大多数嗜铬细胞瘤是在50-60岁的患者中诊断出来的,其性别分布大致相同或女性稍微多见。多达20%(包括副神经节瘤在内)发生于儿童, 可能只有2.7岁(中位年龄11岁)。高达40%的嗜铬细胞瘤,儿童高达80%与遗传易感性基因的种系突变有关。转移风险因基因型而异,并指导筛查建议。与成人相比,年轻患者年龄和多灶性肿瘤(包括伴同步或异时性副神经节瘤的嗜铬细胞瘤)在儿童患者中更为常见并提示遗传性疾病。然而,遗传性疾病也可以作为一种明显散发的肿瘤出现在老年患者中。

副神经节瘤和嗜铬细胞瘤在发育和功能上相关,并且由于它们的共同性,在流行病学研究中通常被归类为嗜铬细胞瘤/副神经节瘤(PPGL)。在以成年患者为主的全人群研究中,交感副神经节瘤占总PPGL的10-18%。在荷兰和韩国发病率分别约为0.5和0.18/10万人年。韩国PPGLs的总体流行率为2.13/10万。患者通常发生于50-60岁,年龄范围为0至88岁。女性稍微多见或无性别差异。

副神经节瘤占头颈部肿瘤的不到0.5%,估计年发病率为1/3-10万。发病年龄从儿童到老年,平均年龄60岁。儿童病例非常罕见,多发生在青少年时期。该人群中9%至23%的副神经节瘤发生在头颈部。

腹部和骨盆约占所有PGL的80-85%,约占交感PGL的70-98%。90%为PCC,10%为肾上腺外PGL。成人肾上腺外腹部和盆腔PGL约为PCC的1/10,儿童为1/3。

【临床特征及实验室检查】

大多数嗜铬细胞瘤可以合成儿茶酚胺,这种肿瘤的患者通常表现出与儿茶酚胺过量相关的体征和症状。然而,现在已经认识到临床范围的扩大,反映了患者国籍的差异、区域、年龄组和遗传背景。与经典表现不同,大多数嗜铬细胞瘤是在肾上腺偶发瘤检查、癌症影像学研究或遗传易感综合征患者筛查中发现的。通过这些途径发现的许多嗜铬细胞瘤患者几乎没有症状, 但肿瘤几乎总是具有生物化学功能,并可接受生化检测。在副神经节瘤综合征患者中,相关肿瘤可能出现在嗜铬细胞瘤之前,并且可能是遗传疾病存在的第一条线索。

在有症状的患者中,最常见的表现是高血压,在成人中最常发作,在儿童中持续。典型症状是头痛、心悸和发汗。然而,只有不到25%的患者表现出这种典型的三联征,一些患者没有症状。高水平的儿茶酚胺可能导致慢性和急性心肌损伤,类似于缺血性损伤,包括扩张型心肌病和Takotsubo型心肌病,这可能是危及生命。其他体征和症状可能包括腹痛和便秘, 体重减轻、震颤、面部苍白、惊恐发作、乏力、高血压危象和癫痫发作。

偶尔,嗜铬细胞瘤通过产生异位调节肽引起内分泌副肿瘤综合征。最常见的是由ACTH引起的库欣综合征,CRH分泌物其他包括由VIP引起的水样腹泻、低钾血症、盐酸缺乏症(Verner-Morison综合征)最常与复合型嗜铬细胞瘤相关。据报道,有或无伴随症状的各种其他激素分泌。伴随症状的例子包括β-HCG(高雄激素血症), 加压素(血流动力学不稳定, GH/GHRH(肢端肥大症), 降钙素(高钙血症)。此外,据报道,炎症性副肿瘤症状与白介素-6的产生有关。

在临床上生化检测通常先于影像学。测量24小时分离的尿液或血浆游离儿茶酚胺代谢物(间肾上腺素、去甲肾上腺素、3-甲氧基酪胺)通常比测量母体儿茶酚胺更可取,因为代谢物是在肿瘤内产生的。因此,这些是比儿茶酚胺本身更敏感的生物标志物,儿茶酚胺也由交感神经元产生。血清嗜铬粒蛋白A水平经常升高,但与后肾上腺素相比,是一个较不敏感的标志物。新的检测方法旨在鉴定与特定基因突变相关的琥珀酸或其他标记物。

【大体表现】

嗜铬细胞瘤起源于肾上腺髓质,并可能延伸至邻近结构。它们通常无包膜但境界清楚。肿瘤膨胀压迫肾上腺皮质,肿瘤可能存在假包膜。然而,与退行性血管间质相关的厚血管化包膜增加了VHL疾病的可能性。肿瘤直径通常为30-50mm,但可能超过100mm。在小肿瘤中,切面为粉灰色至黄褐色,与黄色肾上腺皮质肿瘤形成对比,但在暴露于空气或福尔马林后可能会变得略微黄色。随着肿瘤的扩大,可出现出血、囊性改变和纤维化。需要对非肿瘤性肾上腺组织进行取样,以寻找其他暗示遗传性疾病的肾上腺髓质微结节,特别是MEN2或更罕见的VHL、SDHx或MAX相关遗传性疾病。还应观察肿瘤周围的残余肾上腺皮质,以确认其起源于肾上腺内而不是邻近肾上腺,这将具有不同的遗传和临床意义。

交感副神经节瘤可与嗜铬细胞瘤相同,且位于肾上腺附近。在进行大体检查和显微镜检查时,应注意确定其位置在肾上腺外,因为诊断为嗜铬细胞瘤具有不同的遗传和临床意义。

副交感神经副神经节瘤通常是包膜完整的粉红色到黄褐色质硬结节。可能有出血区域,尤其是术前栓塞后。

【镜下表现】

(1)组织学特征:经典模式是由周围毛细血管分隔的肿瘤细胞巢(神经内分泌细胞(主细胞)构成的器官样或小巢状(zellballen)结构);一般存在多种多样的和组合的模式,包括弥漫性生长(实性片状)、腺泡状、梁状、大的zellballen、索状分布,有时可见扩张血管挤压主细胞呈血管外皮瘤样结构;小巢周围的支持细胞可能需要借助免疫组化来识别(需要注意的是,在转移瘤中支持细胞通常罕见或缺失)。

(2)细胞学特征:主细胞卵圆形或多边形或罕见梭形,胞质嗜伊红(也可嗜碱性或嗜双色),略呈颗粒状,胞质内有时可见玻璃小体样物质(PAS染色阳性,耐淀粉酶消化),部分病例胞质也可空泡状或透亮;核染色质较均匀,有时可见核内假包涵体,核可出现程度不一的多形性(无预后意义),但核分裂象一般难见到。

(3)间质:器官样或细胞球之间为纤维血管性间质,部分病例间质出现明显胶原化,此时器官样结构不明显,瘤细胞呈宽窄不等的条束状排列,夹杂在胶原纤维之间;部分病例可有明显出血。

(4)特殊情况:嗜铬细胞瘤可合并肾上腺其他肿瘤,如节细胞神经瘤、神经母细胞瘤或节细胞神经母细胞瘤,甚至是恶性周围神经鞘瘤,称为复合型嗜铬细胞瘤。少数嗜铬细胞瘤可含有色素,也称色素性嗜铬细胞瘤。恶性嗜铬细胞瘤的诊断标准是出现远处转移,局部广泛浸润、血管侵犯和成片凝固性坏死提示可能具有恶性生物学行为。

(5)转移瘤的诊断:不同部位的多灶原发性副神经节瘤不应被误认为是肿瘤转移性扩散。转移是指在没有发生正常副神经节的部位(即组织学证实的淋巴结或骨)发现的肿瘤。在诊断转移性疾病时,必须熟悉自主神经系统元件的正常解剖分布。肺部或肝脏受累并不总是转移性疾病的标志,因为原发性副神经节瘤很少发生在这些部位。缺乏支持细胞可能有利于转移性疾病诊断。

【参考文献】

[1]WHO Classification of Endocrine and Neuroendocrine Tumours.2022.

[2]Diagnostic Pathology:Endocrine,3rd,2002.

[3]软组织肿瘤病理学,第2版.2017.

——未完待续——

共0条评论