[导读] 编译整理:强子

引言

乳腺病理中,常通过免疫组化检测肌上皮标记来协助鉴别良性/原位病变与浸润性癌。一般来说,良性及原位病变通常存在肌上皮层,而浸润性癌多缺失肌上皮细胞。不过,病理的魅力在于总是存在例外,比如某些良性病变和原位癌也可能出现肌上皮的部分或完全缺失,而某些恶性病变中却可能存在肌上皮细胞成分。正确理解这些例外情况对确保诊断准确性至关重要。

针对上述问题,美国病理专家Bachert等人在《Hum Pathol》杂志发表综述,详细介绍了乳腺病理肌上皮免疫组化检测中的两类特殊现象:一是伴肌上皮细胞减少或完全缺失的良性及原位乳腺病变,二是含肌上皮细胞成分的恶性乳腺病变。为帮助大家更好的了解相关知识点并应用于临床实践,我们将该文要点编译介绍如下。需要注意的是,为了篇幅的需要,我们对相关病种的介绍顺序与原文有所不同。

简介

乳腺导管-小叶系统的特点是内侧为上皮细胞、外侧为(基底型)肌上皮细胞。其中肌上皮细胞的表现不一,从平坦、不明显直至显著、伴大量透明胞质、肌样等均可。肌上皮细胞除了作为乳腺发育和功能中的正常细胞成分外,还可能通过维持上皮细胞与周围基质间的屏障而发挥着抑制肿瘤的功能。

肌上皮细胞可以通过多种免疫组化标记显示出来,但这些标记物的敏感性和特异性均有所不同。Actin、SMMHC、calponin高度敏感,可以与肌上皮细胞胞质中平滑肌型细胞骨架及收缩蛋白反应。P63和p40则表达于肌上皮细胞的细胞核。其他肌上皮细胞标记还有S100、CD10、WT1、SOX10、高分子量CK(CK5、CK6、CK14、CK17)。

经典的教学观点认为,良性病变与原位癌的特征是存在肌上皮细胞层,而浸润性癌则缺失肌上皮细胞。不过,部分良性与原位病变会出现肌上皮细胞标记物染色的减弱或完全缺失;相反,某些浸润性病变中也可能存在肌上皮细胞成分。详见表1。因此病理医师惯常的说法是“肌上皮细胞免疫组化的解读需结合病变组织学特征,不要单独进行解读”。忽视这一点则可能会导致诊断错误。

表1.乳腺肌上皮细胞评估中可能存在的陷阱

● 无肌上皮细胞的良性病变及原位癌:微腺性腺病;浸润性上皮病变;包裹性乳头状癌;

● 可能无肌上皮细胞的良性病变及原位癌:放射状瘢痕/复杂性硬化性病变;实性乳头状癌;导管原位癌;大汗腺病变;伴上皮易位的活检部位改变;

● 有肌上皮细胞的恶性病变:低级别腺鳞癌;腺样囊性癌;恶性腺肌上皮瘤;上皮-肌上皮癌。

无肌上皮或肌上皮部分缺失的良性及原位病变

微腺性腺病

微腺性腺病虽然并不常见,但却是一个常见的诊断陷阱,因为可能会过诊断为癌。该病为小腺体无序浸润乳腺间质和脂肪组织、但无间质反应的增生性表现。临床常表现为可触及肿物,但也可能为影像学检出或显微镜下偶见。

组织学上,微腺性腺病的特点是不规则、圆形腺体,管腔开放,并无成角表现。腺体为单层上皮细胞,细胞核小而形态温和,无显著核仁。胞质弱嗜酸性至透明。管腔内嗜酸性分泌物是该病变的特征。

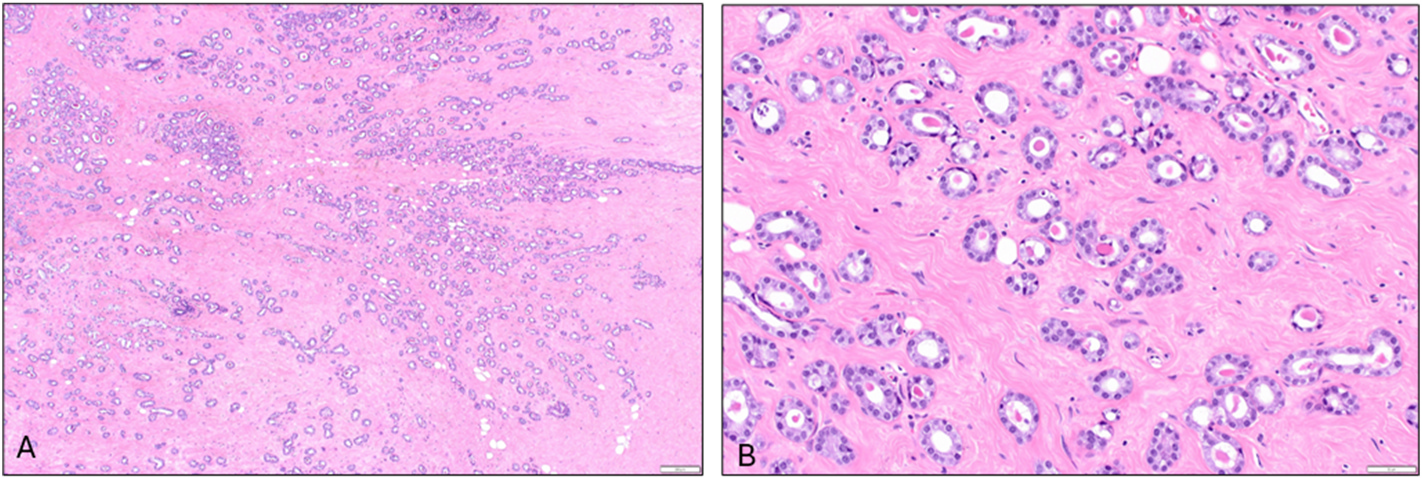

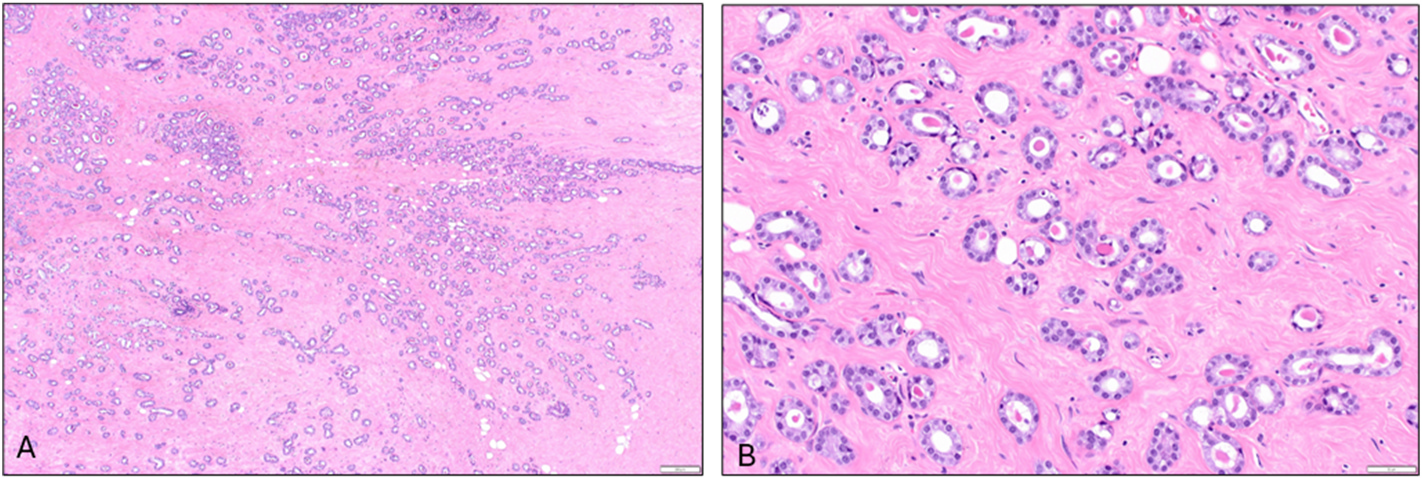

图1.微腺性腺病形态学表现:低倍镜下,为杂乱分布的浸润性小腺体;高倍镜下,腺体圆形,腺腔内有嗜酸性分泌物,细胞核有轻度非典型。

图1.微腺性腺病形态学表现:低倍镜下,为杂乱分布的浸润性小腺体;高倍镜下,腺体圆形,腺腔内有嗜酸性分泌物,细胞核有轻度非典型。

根据定义,微腺性腺病并无肌上皮细胞围绕,因此所有肌上皮细胞标记点免疫组化均为阴性。不过,腺体周围有完整的基底膜围绕,IV型胶原免疫组化和网状纤维染色可以证实这一点。微腺性腺病中的细胞不表达ER、PR、HER2,强阳性表达S100和cathepsin D。腺腔内嗜酸性分泌物PAS染色阳性且淀粉酶消化后仍有着色,黏液卡红染色、阿辛兰染色阳性。

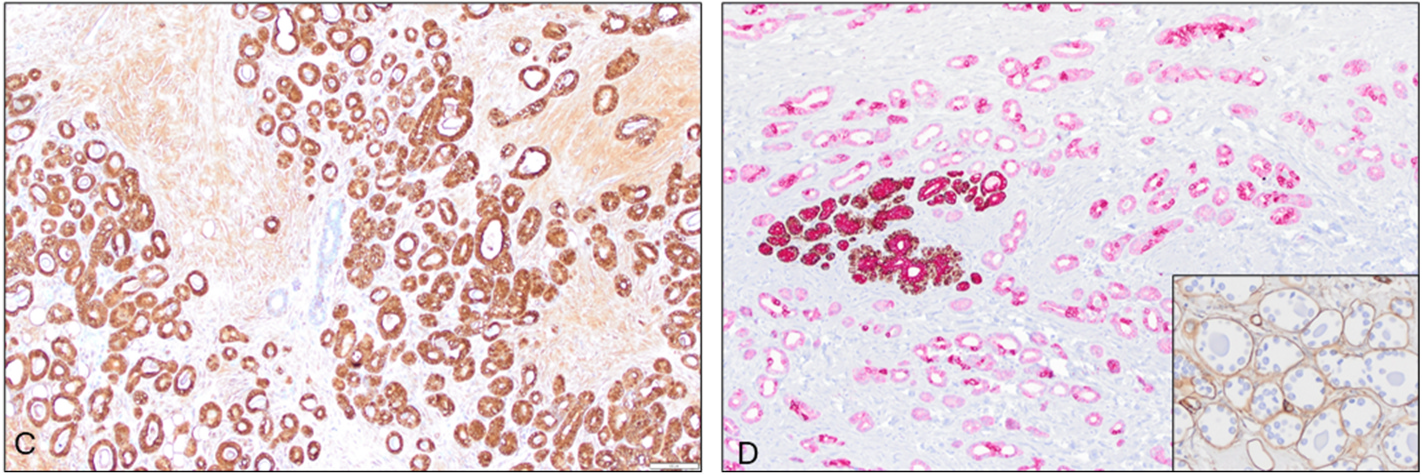

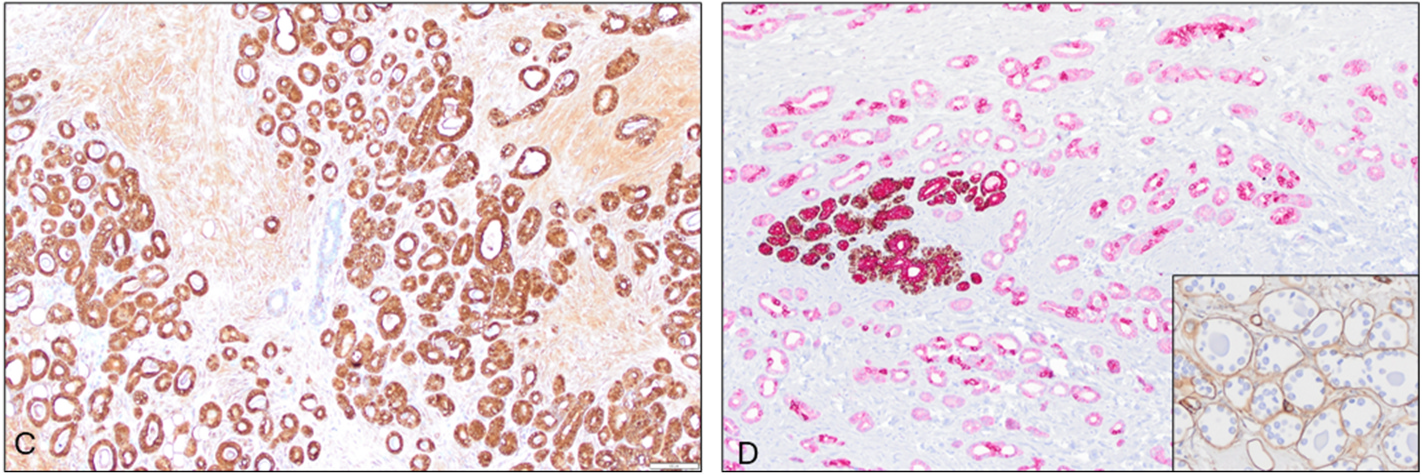

图2.(左)微腺性腺病中的腺上皮细胞S100弥漫、强阳性;(右)SMMHC/AE1/AE3双染,在良性的小叶腺泡周围可见肌上皮细胞完整着色,而微腺性腺病周围无肌上皮着色;插图示IV型胶原染色,证实微腺性腺病周围有基底膜成分。

图2.(左)微腺性腺病中的腺上皮细胞S100弥漫、强阳性;(右)SMMHC/AE1/AE3双染,在良性的小叶腺泡周围可见肌上皮细胞完整着色,而微腺性腺病周围无肌上皮着色;插图示IV型胶原染色,证实微腺性腺病周围有基底膜成分。

微腺性腺病的病理诊断中,主要应鉴别高分化浸润性导管癌:这两类病变都无肌上皮细胞,但微腺性腺病中的细胞S100阳性、ER阴性,高分化浸润性导管癌中的细胞则一般为S100阴性、ER阳性。

虽然微腺性腺病呈浸润性表现、且无肌上皮细胞,但因为典型情况下无转移能力而一直被视为良性病变。目前普遍认为,微腺性腺病的治疗应完整切除至切缘阴性。不过,近些年的文献对其“纯粹为良性病变”的界定存在争议,主要是因为下述几点:首先,文献中已有微腺性腺病背景中发生非典型微腺性腺病、浸润性癌的报道。非典型微腺性腺病的特征是腺体结构更为复杂、细胞增生导致中央管腔消失,且常伴细胞非典型。其次,最近的分子研究表明,微腺性腺病基础上同时存在的微腺性腺病、非典型微腺性腺病、浸润性癌具有克隆相关性:所有这三种病变具有相同的TP53突变,且拷贝数改变相似。有鉴于此,有作者已提出微腺性腺病应视为三阴型基底样癌的非必然(non-obligate)前驱病变。

放射状瘢痕/复杂性硬化性病变

放射状瘢痕及复杂硬化性病变都是影像学和组织学上均易误诊为浸润癌的常见病变。这类病变周围的肌上皮免疫组化检测可出现一种或几种指标的表达不明显或缺失,更是进一步导致这一问题复杂化。有研究在48例良性硬化性病变中发现47.9%的病例中腺体周围存在至少一项免疫组化标记的表达降低,22.9%的病例存在三种或更多肌上皮标记的表达降低。此外,这一变化具体取决于所用标记物:CK5/6表达降低的几率为31.8%,表达降低的相应几率在SMMHC为20.9%,CD10为15.2%,p63为9.3%,calponin为6.4%。

需要注意的是,如导管原位癌中可见肌上皮标记表达降低一样,放射状瘢痕及复杂硬化性病变中这一现象的生物学意义也还并不明确;不过,这也说明在放射状瘢痕及复杂硬化性病变和浸润性癌鉴别的时候使用一组免疫组化标记的重要性。有趣的是,同一作者研究发现,肌上皮标记在放射状瘢痕及复杂硬化性病变和导管原位癌中的敏感性不同:如前所述,导管原位癌中最常见表达降低的标记物为SMMHC,其表达降低的几率为76.5%,但在良性硬化性病变中表达降低的几率为31.8%。

未完待续

点此下载原文献

参考文献

Bachert SE, Chapel E, Schnitt SJ. Breast myoepithelial markers: Problems and pitfalls for the practicing pathologist. Hum Pathol. 2025;162:105909.

doi:10.1016/j.humpath.2025.105909

共0条评论