[导读] 编译整理:强子

引言

随着酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor,TKI)治疗的推广应用,准确诊断出胃肠间质瘤(gastrointestinal stromal tumou,GIST)的意义越来越重要。

GIST具有Cajal间质细胞表型,可发生于任何年龄,但50岁以上多见。对于所有年龄组患者来说,最常见部位为胃部,约占所有病例的60%;但儿童组患者发生于胃部的几率约90%。其他常见部位依次为小肠、结肠。GIST也可发生于食管和阑尾。部分病例发生于网膜和肠系膜。

GIST的病理鉴别诊断范围宽泛,根据其形态学表现(上皮样、梭形)以及所在部位(胃部、小肠、腹膜后)而需考虑的病种不同。有鉴于此,美国迈阿密大学米勒医学院病理专家Ibrahim等人在《Adv Anat Pathol》杂志撰写综述,详尽介绍了GIST病理诊断中遇到的某些困难,重点在于某些形态学亚型、免疫组化表型及分子遗传学特征。为帮助大家更好的了解相关知识点,我们将该文要点编译介绍如下。

GIST分子分类概述

大部分(70-80%)的GIST是KIT活化突变所致,但有少数(5-8%)是PDGFRA突变所致。这两者都属于酪氨酸激酶,且都有细胞外配体结合区、跨膜区、细胞内结构域,后者具有APT结合位点和酪氨酸激酶活化环。不过,KIT突变和PDGFRA突变为互斥的。KIT突变者最常见为11号外显子,对伊马替尼的治疗效果好;而PDGFRA突变最常见为18号外显子(D842V)(约占这类病例的80%),对伊马替尼治疗耐药。具有PDGFRA突变者几乎总是见于胃部、呈上皮样形态。

部分(约10-15%)GIST病例既无KIT突变、也无PDGFRA突变,以往被归为“野生型GIST”;但这类病变有些会存在琥珀酸脱氢酶(SDH)编码基因的功能缺失型突变,即所谓SDH缺陷型GIST;还有些病例则可能有NTRK3的突变,罕见情况下会有BRAF或FGFR1的突变。小肠GIST可有MAX/MGA/MYC基因、CDKN2A基因、RB1基因的异常。现代分子检测已经可以对所有部位的GIST做出危险度分层。比如对于一般为惰性表型的SDH缺陷型GIST来说,存在TP53异常则意味着预后差。

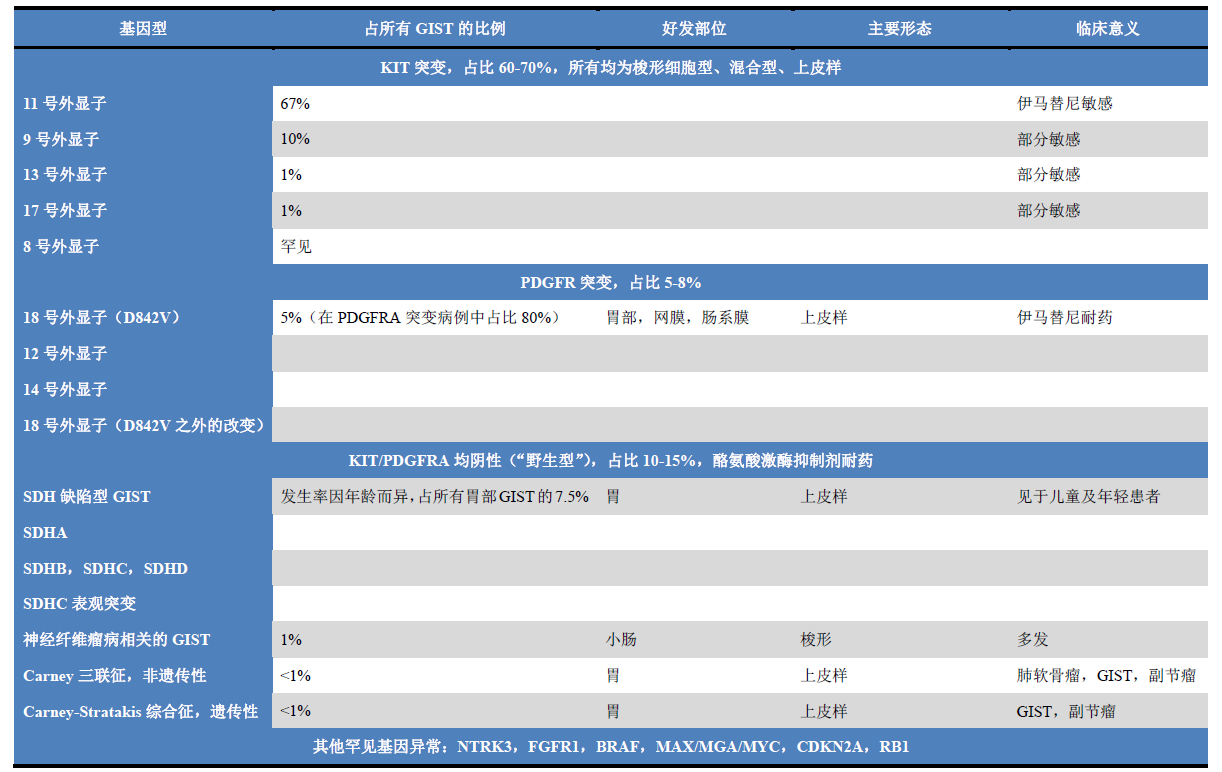

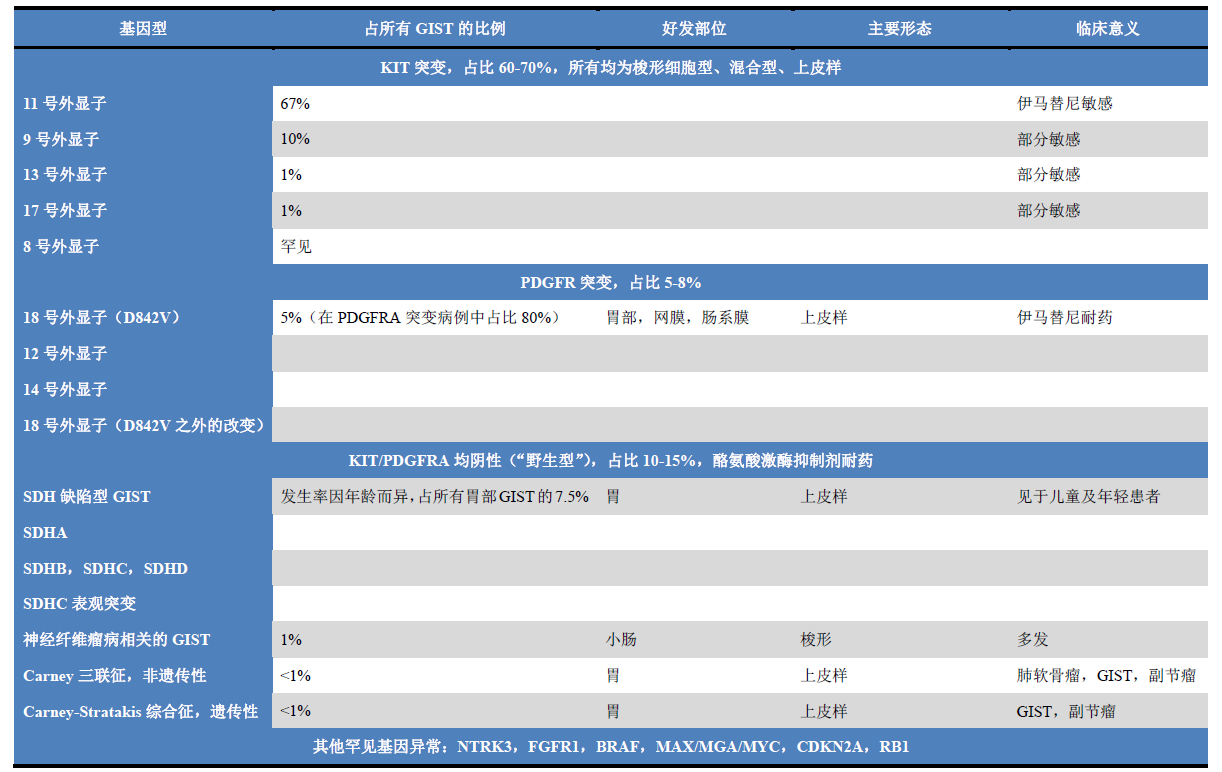

关于GIST分子分类的问题,可参阅表1。

表1. GIST分子分类

GIST可发生于意料之外的部位

腹膜后GIST一般预后差。有纳入112例腹膜后GIST的研究中,发现最常见部位为胰腺周围和盆腔。此外,该类肿瘤形态学变化相当多,且一般较大(>10cm)。

腹膜后GIST的诊断有相当大难度。首先,形态学可类似同一部位的其他肉瘤,如去分化脂肪肉瘤、脊索瘤、恶性外周神经鞘肿瘤、平滑肌肉瘤、恶性孤立性纤维性肿瘤、血管周上皮样细胞肿瘤(PEComa),还需鉴别其他部位转移来的肉瘤或肉瘤样癌。其次,GIST本身就有去分化的可能,既可以是自发出现的(de novo),也可以是治疗后的;后续会有详述。去分化GIST中kit表达缺失、同时存在异源性成分(如伊马替尼治疗后的横纹肌肉瘤样去分化、血管肉瘤样去分化)都会造成诊断困难。第三,GIST中表达MDM2,在鉴别去分化脂肪肉瘤时可能是个陷阱。已有报道称腹膜后GIST中MDM2基因扩增的几率为2-9%,恶性GIST中几率更高。因此,腹膜后GIST的评估中应选择一组免疫组化标记,分子检测多为重要组成部分。

肝脏是GIST的常见转移部位,因此即使无临床病史,在活检标本诊断肝脏的转移性癌、平滑肌肉瘤、上皮样血管内皮瘤之前也要考虑到GIST的可能。对于硬化性病变来说,考虑到治疗过的GIST也非常重要!此外,罕见情况下也有GIST转移到骨和其他少见部位的病例。

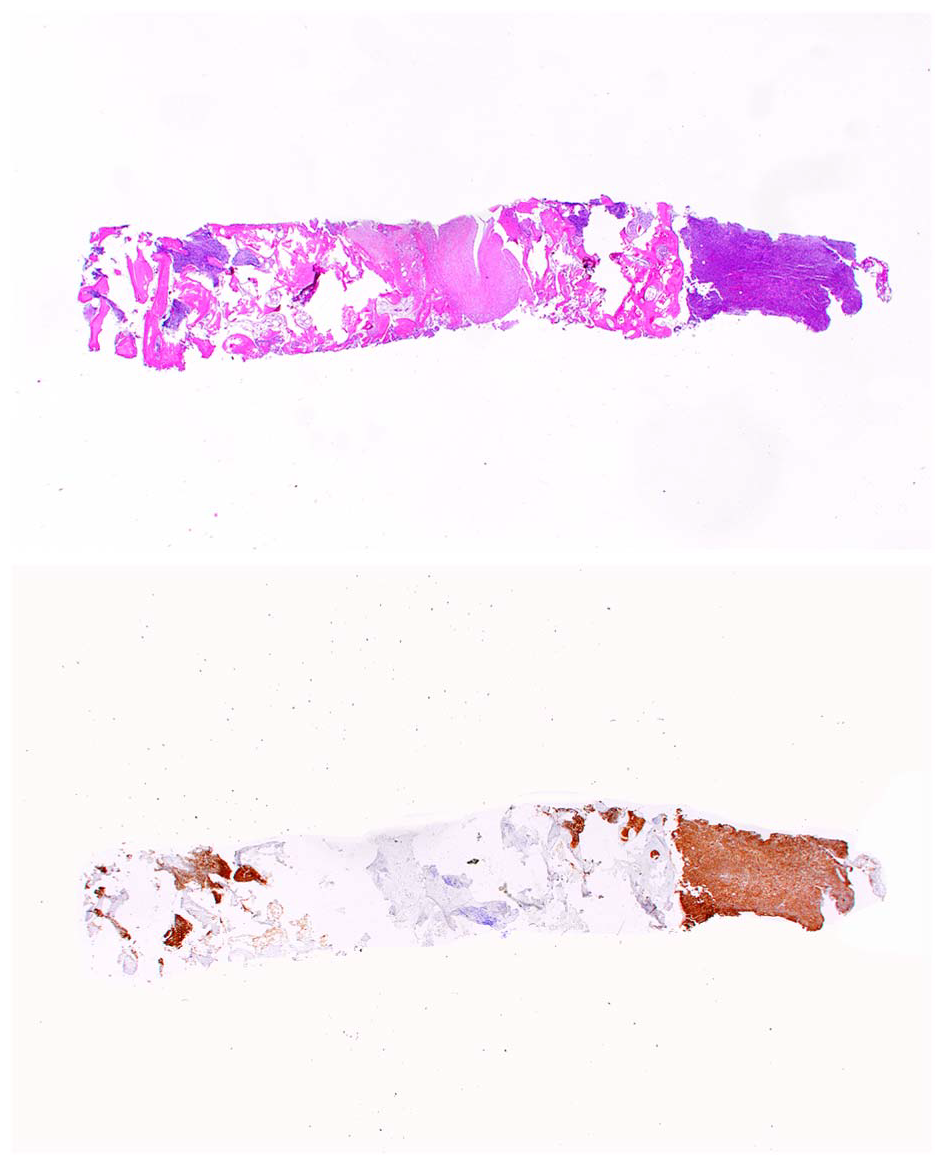

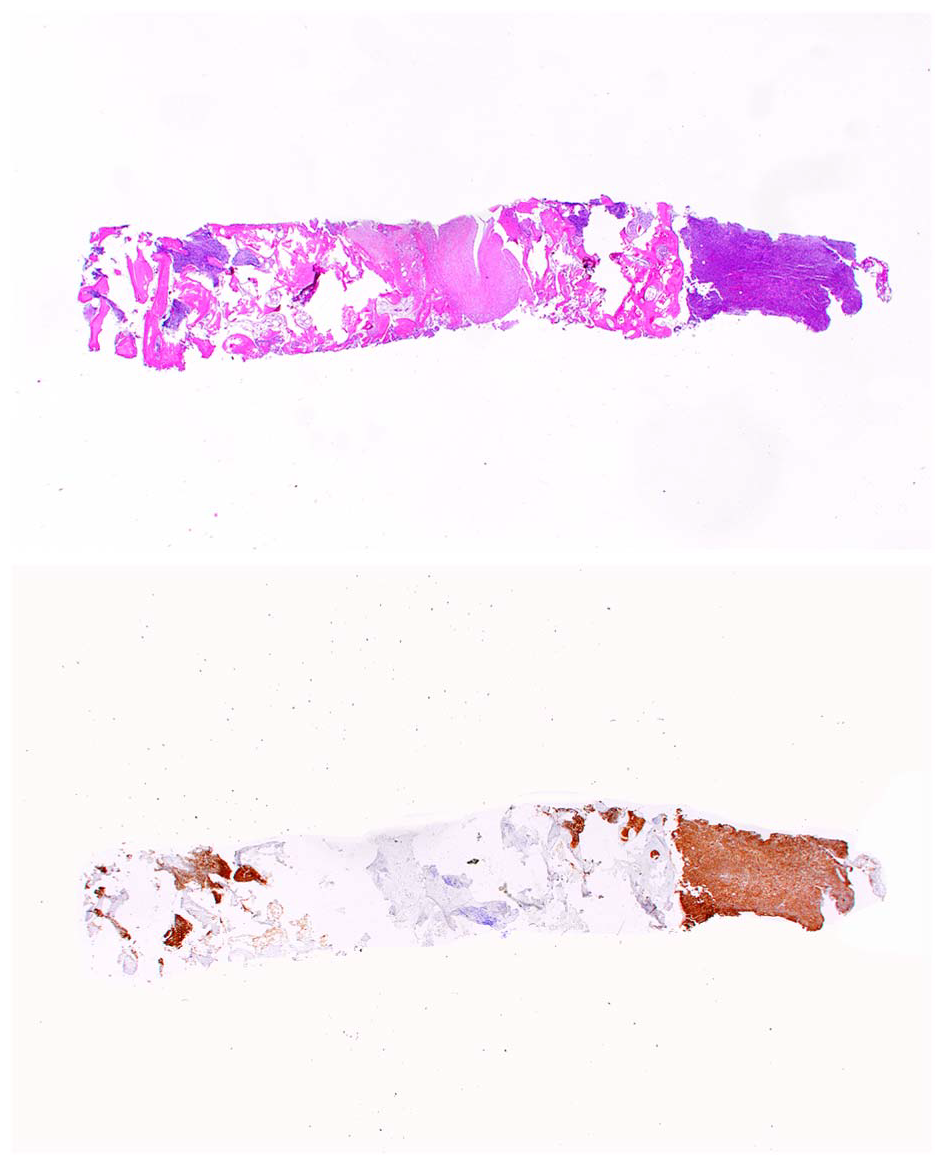

图1.GIST转移到骨;免疫组化kit强阳性。本例有相关病史,因此诊断相对简单,否则可能诊断困难,比如不能因此而排除转移性黑色素瘤,且后者可能更为多见。

图1.GIST转移到骨;免疫组化kit强阳性。本例有相关病史,因此诊断相对简单,否则可能诊断困难,比如不能因此而排除转移性黑色素瘤,且后者可能更为多见。

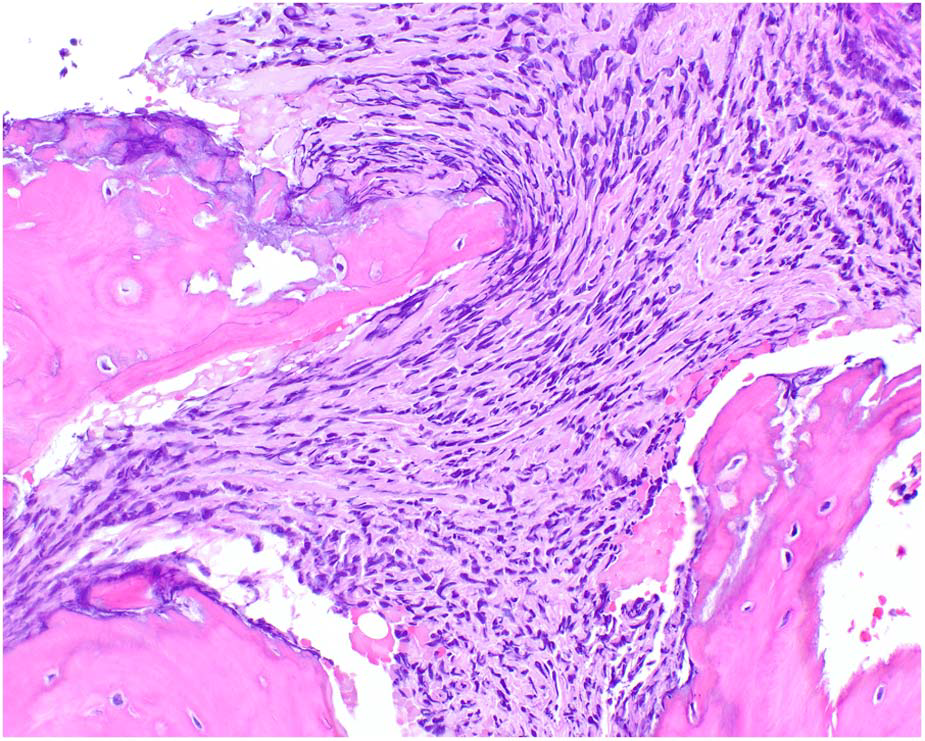

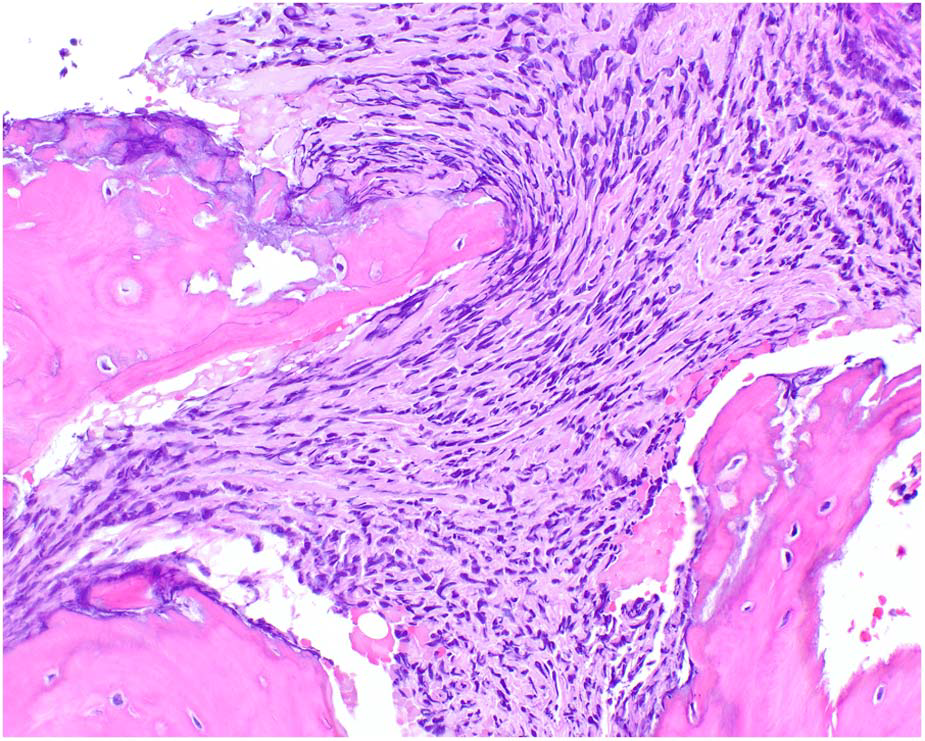

图2.GIST转移到骨,肿瘤细胞形态相对均一。

图2.GIST转移到骨,肿瘤细胞形态相对均一。

——未完待续——

点此下载原文献

参考文献

Ibrahim A, Montgomery EA. Gastrointestinal Stromal Tumors: Variants and Some Pitfalls That They Create. Adv Anat Pathol. 2024;31(6):354-363.

doi:10.1097/PAP.0000000000000463

共0条评论