人物小传

刘彤华(1929.11.13-2018.07.08),祖籍江苏无锡,中国工程院院士,著名病理学家,北京协和医院病理科教授、博士生导师。1947-1953年就读于上海圣约翰大学医学院;1952年响应国家号召到北京协和医学院病理系高级师资训练班进修;1953-1957年任第六、七军医大学(现第三军医大学)病理系助教;1957-1969年任中国协和医学院病理学系助教、中国医学科学院实验医学研究所病理系助教及助理研究员;1969年,因病理学系随实验研究所搬往四川简阳,她留在北京协和医院克服艰难困苦创办病理科。1978-1985年任北京协和医院病理科副主任,1985-1995年任病理科主任。1999年增选为中国工程院院士。

刘彤华(1929.11.13-2018.07.08),祖籍江苏无锡,中国工程院院士,著名病理学家,北京协和医院病理科教授、博士生导师。1947-1953年就读于上海圣约翰大学医学院;1952年响应国家号召到北京协和医学院病理系高级师资训练班进修;1953-1957年任第六、七军医大学(现第三军医大学)病理系助教;1957-1969年任中国协和医学院病理学系助教、中国医学科学院实验医学研究所病理系助教及助理研究员;1969年,因病理学系随实验研究所搬往四川简阳,她留在北京协和医院克服艰难困苦创办病理科。1978-1985年任北京协和医院病理科副主任,1985-1995年任病理科主任。1999年增选为中国工程院院士。

访谈节选

波折求学 立志学医

董琳(以下简称“董”):刘老师,您的求学经历是怎样的?

刘彤华(以下简称“刘”):我是1929年11月13日出生在无锡。小学三年级的时候,日本人已经轰炸到无锡了。我们从家里逃出来,跟我爸爸一起先逃到苏州,后来到上海待了很短的时间,又回到苏州。我在苏州省立女子中学念完高二上学期,又跟着家人到了上海。也不算逃难,我们运气还行,没有遭到太多灾难。

到上海后,我进了一所教会学校,上海启明女中。我爸爸觉得教会学校管理好,女孩子就要多管管。我的英文不好,硬着头皮进去了。我记得那个校长嬷嬷,一个美国人,简直凶极了,被她骂了好多回。后来总算慢慢努力,英文稍微好了一点。

▲ 1932年,无锡,刘彤华3岁留念

董:辗转三地之间,加上生活波折,是什么动力让您一直坚持读书?

刘:主要是我爸爸要我去念书,他以前是美孚公司(Mobil)在无锡的一个小公司的经理,他自己没念过书,就希望子女能够念书。旧社会都希望生儿子,结果我是第一个孩子,是个女儿,但他觉得女儿也可以培养。

董:您是从什么时候开始想学医的?

刘:我从小就想学医,因为我小时候老生病,有一次背上贴了三个膏药,结果烫伤了,烫了三个大疤。所以我想自己学医,做个临床大夫,给自己治病也给别人治病。

董:当时考大学是不是有好多个志愿,为什么选择了上海圣约翰大学?

刘:我们那时候考大学不是说限定你只能考某一所,有多少学校招生,你觉得不冲突的话,都可以去考。我就选了个教会学校,我读的启明女中是教会学校,它是天主教的,圣约翰大学是基督教的,但是我自己不信教。正好圣约翰大学医学院录取了我,我就上圣约翰了,就这样。

结果呢,毕业的时候国家有规定,我这个年级毕业的医学院的学生,只能报基础学科,不能做临床,就是去各个医学院校做助教。基础学科包括病理、生理、解剖、胚胎等等。我想了半天我就选病理了,因为至少跟临床还有点关系。

▲ 上海圣约翰大学校园

▲ 1952年,刘彤华在上海圣约翰大学校园内留影

结缘协和 得遇恩师

董:您在上海读书的时候,知道北京有个协和吗?

刘:我倒没有特别明确地了解协和。后来为什么到这儿来,就是冲着胡正详【1】教授。那时候病理界有个说法叫“南梁北胡”,南边有梁伯强【2】,北方有胡正详,这两位是病理界的头儿。1952年来了以后,协和是军管的,所以我在高师班【3】学了一年以后,就被分配到军医大学去了。

董:高师班的学制是多久?一个班上大概有多少个学生?

刘:一年,我们班好像是10个还是12个。当时病理系有两个班。比我高一班的有臧旭【4】、丁濂【5】他们,后来大概又收了一班。那个时候也很困难,教室就是协和老楼9号楼和10号楼之间的过道,摆了好多桌子、书在那儿。南侧的南大屋、北大屋,有一间是上一班的教室,还有一间是切片室,房子很紧张。

高师班毕业以后,军管会把我们分配到各个军医大学,我先被分到江西的第六军医大学,后来第六军医大学跟重庆第七军医大学合并,我又去了重庆。

▲ 1952年,协和病理高师班师生合影。前排右一:佘铭鹏、右二:胡正详、右三:刘永;中排右一:夏求洁、右二:杜如孙、右三:刘彤华、右四:刘镜心、右五:王国梅;后排右二:佘云山、右四:梁延杰、右五:何长松、右六:张卿西。

董:1957年,您回到协和医学院病理系做助教,主要承担哪些工作?

刘:就是为胡正详教授讲课准备一些辅助的教材,他要看什么片子,你给他找片子,就类似于低年的住院大夫。

董:您眼中的胡正详教授是个什么样的人,他给您最大的影响是什么?

刘:其实胡教授这个人,他就是个学者。他跟我说,看片子要仔细啊,从头到尾应该全面地看。整个玻片在显微镜下要全面浏览一下,用低倍镜扫一遍,看清楚有什么问题再用高倍看,然后再低倍看,再高倍看,低倍、高倍这样来回、仔细地看。要不然拿一个片子给你,拿显微镜一放,随便抓一点,你只能看见一点东西,别的地方重要的病变没看到。我觉得我跟他学到的最重要的一点,就是怎么看片子,一个病理医生应该怎么仔细看片子。病理的片子虽然很小,但是这里头东西很多。

胡教授对技术员的染色要求特别高,他不是一个很暴躁的人,但也会发脾气,片子不好他就摔,片子的好坏确实跟诊断有很大关系。他觉得HE染色都染不好的话,他没法看。确实有这个问题,你染出来的颜色红不红、蓝不蓝的,确实是没法看。因为我们主要看组织、看细胞啊,那细胞核应该是蓝的吧,胞浆应该是红的。不是鲜红,是伊红,因为是苏木素染色嘛,核是苏木素的着色。所以,染色分化清楚,片子才看得清楚,要不然连细胞都分不清楚,还诊断什么啊。

他和白希清【6】、刘永【7】三个人写的《病理学》,是全国最早的一本病理学教材,内容从基础到临床都有,我觉得他在这方面做了很多工作。另外他对疟原虫那些寄生虫也有很深的研究。

临床病理 密不可分

董:当时医院没有病理科,医学院病理系跟医院是什么关系?

刘:那时候医院的病理业务是由医学院病理系来管。后来,病理系搬到简阳去了,我没去,因为我老伴【8】是军人,部队家属可以不去。

有一次我也胆大了,我跑到医院找张孝骞【9】教授和曾宪九【10】教授,说我想到医院来做病理,你们欢迎吗?他们很欢迎,我就跟两个老技术员过来了。后来这两个老技术员陆续都走了,就来了王德田【11】,他来的时候才18岁。当时条件比较艰苦,我又当技术员又当大夫,我早晨起来帮他埋蜡,他切片,切完片我看片子发报告,完了以后再取材,就这样一套程序。

那时候也没钱买盖玻片,就把旧玻片上的盖玻片用酒精灯化一化,把它熔下来了以后,再用酒精把上面的胶泡掉,洗干净了再用,我跟王德田没少干这事。

所以我和王德田两个人白手起家,总算还是把病理科建起来了。那段时间虽然工作辛苦,但心里还是挺痛快的,我总算跟临床在一起了。

董:您觉得病理跟临床是一个什么样的关系?

刘:不可分割的关系。你光做病理理论研究不结合临床,那不叫临床病理,这就是一般病理了。我愿意跟临床在一起,解决他们的问题,也是解决我自己的问题。有很多问题是我到了临床之后才慢慢搞清楚的。我记得以前10楼223教室经常有讨论会,尸检的临床病理讨论,或者是外检病理讨论,他们临床大夫在前面讲,讲完了我们病理医生就进去揭晓最后的结果,很受欢迎,特别是有尸检的时候更受欢迎。

董:临床病理讨论会是什么样形式的一个活动?

刘:临床上病人过世了以后,送到病理科做尸检,他临床是什么症状,尸检结果能不能符合临床诊断,或者说临床诊断能不能符合最后确诊的病因,叫临床病理讨论会。会上先是临床大夫介绍病情、病史,然后病理科的人把尸检的材料拿出来,跟大家解释一下,最后讨论,是什么诊断、什么结论。

最早的临床病理讨论会是Clinical Pathology Conference(CPC),那时候尸检比较多,一年要二、三百例。这个其实很有用,因为临床上很多东西生前不一定诊断得出来,死后经过尸检才能知道。生前的诊断跟死后的尸检结果是否符合,能说明医生的水平怎么样。全院科室都爱参加这个讨论,临床大夫很愿意听听他的病人最后是什么结果。

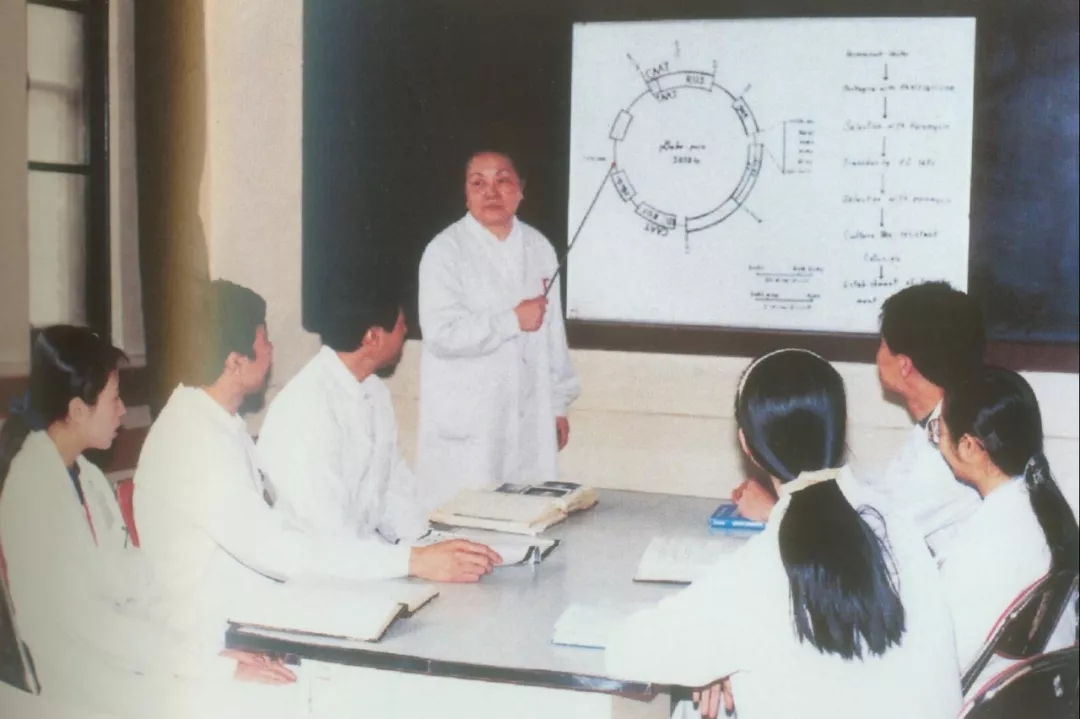

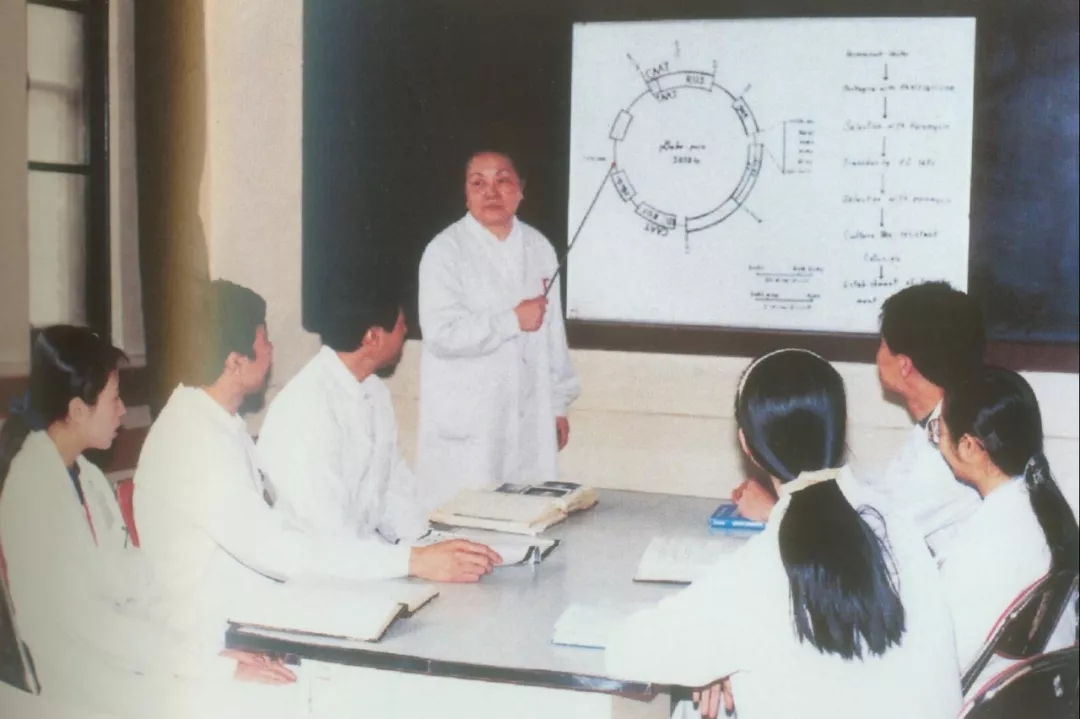

▲1985年,北京协和医院病理科研究组会议

▲1985年,北京协和医院病理科研究组会议

董:您做病理后的第一个研究是什么?

刘:我做第一个研究时可能胡正详教授已经走了吧。我先做的就是胰腺癌、胰腺肿瘤、胰岛素瘤,因为当时我跟陈敏章【12】一起,跟着曾宪九教授一起做。曾教授的重点就在胰腺,胰岛素瘤。

董:在您和临床科室合作的过程中,有没有一些印象深刻的病例?

刘:外检里头我觉得一些病例还是有点意义的,譬如说我和内科血液组的张之南【13】教授一起做了一个关于淋巴结的,那种淋巴结以前都诊断为淋巴瘤,好多病人都是放疗、化疗去了。后来我们在一起分析,我仔细看了片子,仔细看、来回看,觉得它跟淋巴瘤还是有不同的地方。它主要是很多组织细胞,像碎片一样的坏死。我们以前认为淋巴结里有坏死就是恶性的,实际上有些坏死只是一个病毒感染或者是一个感染反应的结果,它等于有一个病变,过一阵它自己就愈合了,不用治疗,自己慢慢就恢复了。我们随诊了一些病人,预后特别好,所以得出了结论是个反应性增生。当时正是“文革”期间,不能写文章,等后来要发表【14】时,发现日本人已经报道了,叫Kikuchi病,要不然我们应该是第一篇。

还有一次,英国一位叫Morson【15】的教授说,中国人只有结核,没有Crohn's病。我不信,我跟消化内科潘国宗教授两个人,就把以前保存的标本都拿出来看了,我从标本档案里找,他从临床找,检查了60多例吧,把所有的结核都除外,剩下的40多例没有任何结核的病变、病灶,但是病变跟Crohn's病一样,形态完全符合,国内还没报道过,我就写了一篇文章【16】。后来Morson教授来医院访问时,我就把标本拿出来给他看了。那时候年轻嘛,还是愿意花一点时间做一点工作,探讨一下东西吧。

曾宪九主任做胰腺主要做胰岛细胞肿瘤,胰岛细胞瘤多数是良性,也有恶性的。这个胰岛细胞瘤长得跟一个淋巴结差不多,在手术台上往往搞不清楚哪个是肿瘤、哪个是淋巴结。我从瑞典学了细针穿刺以后回来,就发现穿刺涂片后,很明确看出来淋巴细胞跟胰岛细胞不一样,涂片看得很清楚,所以不用活检做切片了,一穿刺就很容易知道哪个是胰岛细胞。

陈敏章跟我也是老朋友了,我们可以说是校友吧,他也是上二医的。内窥镜来了以后,我就跟他一起研究怎么能取到一块真正的病变的组织。我一边看病理切片,一边和他在内窥镜底下研究,就发现这个取材很有问题。比如说胃溃疡吧,你要是光取表面的,可能都是坏死的东西,因为溃疡表面都是坏死物质嘛,你要取深一点,往里头抠一点,那个地方可能取出来是一个肉芽,也可能癌就在那儿。

所以,我觉着跟临床在一起啊,特别有帮助,我对他们有帮助,他们对我也有帮助。病理不跟临床在一起,干不出什么东西。没有结果,你不能动态地来观察一个病人。

国际交流 开拓视野

董:您曾和曾宪九教授、陈敏章教授一起访问过英国?

刘:有一次,有两位英国的外宾来医院访问,一个叫Morson,是病理专家,一个叫Cotton【17】,是内科专家。访问结束后,他们邀请曾宪九教授、陈敏章还有我,三个人去英国考察。我们跟着他们,从英格兰到苏格兰转了一大圈,真是开眼界。我们参观得很仔细,因为他们本地人领着去嘛,参观了很多医院。给我印象很深的一个特点是,他们老的医院从来不拆,新的医院就盖在旁边,所以很多医院都是新、老两个院区在一起。留着一个是一种参考,另外也是一种纪念的方式吧。当时陈德昌教授正好在法国进修,我们也上法国去转了一圈。

▲1979年10月,英国医师来访协和时在医院西门前庭留影。前排右一:张孝骞、右二:Dr. Morson、右三:Dr. Cotton、右四:冯传宜;后排右一:潘国宗、右二:张铁樑、右三:陈敏章、右四:刘彤华。

董:这次英国之行,您最大的收获是什么?

刘:我去的时候,英国有一个叫Polak【18】的教授,她做免疫组化做得好,她把她的第一桶金就给了我,让我回国开展这个工作。所以,免疫组化是我最早在国内开展的,我从英国带回来的抗体。Polak教授很厉害,但人特别好。出去总得要带一点东西回来,学一点东西吧。

▲1980年10月1日,伦敦驻英使馆商务参赞处国庆招待会。右一:刘彤华、右三:曾宪九、右四:陈敏章。

▲1980年10月1日,伦敦驻英使馆商务参赞处国庆招待会。右一:刘彤华、右三:曾宪九、右四:陈敏章。

董:您不管遇到什么疑难病例,总能通过各种方法把它最终确诊,有没有什么诀窍?

刘:我要先查查教科书,我有一个特点,我一些学生在国外老是问我,回来想带什么东西,我说你给我带本书回来就行了,所以那些新的教科书我都有。我也经常到图书馆去借一些杂志带回来看,像Surgical Pathology(《外科病理》),Mordern Pathology(《现代病理》)。我以前还有一些小卡片,看见好的文献,我就把那个题目写下来,内容简单写几句就行,放在盒子里头,简单分分类,以后需要什么,就查查这个卡片。卡片也不都是文献,如果哪本书上内容好,我也写个简单的东西,书上夹一个条,在卡片盒子写一张,以后查书也好查。

董:您怎么看中国病理学的发展现状?

刘:这几年我病了,我真是不太了解全国的发展怎么样,不过现在整个都是往分子病理发展了吧。当时我有一个想法,就是这个世界各种科学都在发展,病理也得发展吧,从细胞病理到分子病理,然后再进一步做什么我不知道了,引进人才我还是做了一些工作。

这几年我在家里休息,不知道以后会变成什么样。但是说到头,细胞病理还是基础,不能丢了。因为你不能凭空出来一个分子吧,你总得是在细胞的基础上。我以前还是想做很多工作,想做一些新的工作,学一点新的东西。

▲2011年9月16 日,刘彤华院士在北京协和医院建院90周年座谈会上发言。

▲2011年9月16 日,刘彤华院士在北京协和医院建院90周年座谈会上发言。

人生锦囊 锲而不舍

董:您有座右铭吗?

刘:我的座右铭叫“锲而不舍”,就是我要做的事情一定要做,一定要做,锲而不舍。我现在病了,也锲而不舍不了了,做不下去了。我希望能够脑子再恢复一点吧。我想任何东西能抓住了不放,一直往下走,还是会有点成绩吧,不管怎么着。

董:您在病理学方面取得了非常大的成就,很多病理医生都把您作为榜样,想成长为像您这样的大家。对他们您有什么建议吗?

刘:我还送他们“锲而不舍”,你要做什么事坚决做到底,而且不能停留。病理现阶段发展到分子病理吧,下一步应该做什么,要有明确的目标往前走。咱们不能什么也不做,停在那儿等人家发展。

董:在专业发展上,您每次做的决定、找的方向都特别准,特别前沿,您是怎么做到的?

刘:也没有什么特别的办法,我就是想做新的东西,我老是想做新的东西。我以前就是人家做什么新的,国外有什么,我也想学回来做。有条件的我就去学,没条件的就通过间接的办法去学。我觉得自己老停留在一个地方,好像不太习惯。希望底下年轻人应该这样,他们应该是往前看、向前走。

董:对于您来讲,协和除了是一个工作单位之外,还有别的特殊意义吗?

刘:她是我工作的地方,我生活、工作差不多都在这儿,一辈子都交给她了。我觉得挺高兴的就是,在协和认识了很多老教授,跟老教授的关系也比较好,所以还能做出一点成绩来,他们对我都挺客气、挺照顾的。能够在这个学术殿堂里过完我的一生,还是挺高兴的。因为我也就是从上海圣约翰来的一个普通医学生,没有什么特别的才能、特别惊人的表现,就是一个很普通的人,我能够在协和站得住脚,能得到一些老教授的认可,我也觉得很高兴了。

▲2016年2月,病理科全家福

▲2016年2月,病理科全家福

董:您觉得在协和建院一百年的时候,病理科应该发展成什么样子?

刘:分子病理应该发展得很全面了,当然现在他们已经做得不错了,能够进一步发展,要走在世界前面嘛。我年轻的时候特别喜欢出去走走,看看人家什么是先进的,我都想学一点东西回来。第一桶金虽然是学人家的,但也还是在国内最早开始做了,譬如免疫组化,那绝对是协和病理科在国内率先开始做的。我们科里现在不是每年跟美国的Mayo Clinic有些合作嘛,希望他们能在各方面做得更好,科里还是有力量的。

董:协和就要建院百年了,对一百岁的协和您有什么想表达的,您心目中她应该发展成什么样子?

刘:希望一百岁的协和能够发展得越来越大,在业务、人员,在各方面都有很大的发展。很不容易啊,协和,她应该是最好的医院,在医学、治疗、诊断各方面都是最好的。要做到最好,就要临床科室、辅助科室都能紧密地合作起来,做好自己的工作。要是大家都能够这样互相真诚地协作的话,我想协和会发展得更好。

▲2018年6月6日,刘彤华院士在北京家中。一个月后,她永远地离开了我们。

延伸阅读

刘彤华院士从事病理诊断工作66年,对疑难病症的诊断率极高,深得临床医师和患者的信任。她擅长淋巴结病理、消化道疾病病理、内分泌病理等的诊断,对胰腺肿瘤特别是胰腺癌的实验性基因治疗方式进行了深入系统的研究,开展了内分泌肿瘤的分子生物学和分子遗传学研究。由她主持完成的“胰头癌对胰内胆管环形壁内浸润”和“人胰腺癌细胞分子生物学及细胞生物学特性的研究”分别获1985年和1993年卫生部科技进步二等奖。“人胰腺癌细胞分子生物学及反义基因调控对其恶变表型的逆转”获1995年国家科技进步二等奖。

她主编专著4部,由其主编的《诊断病理学》已出版第4版,深受病理工作者的欢迎。刘院士始终站在学科发展的前沿,引领病理学科的发展。21世纪,医学已经进入个性化医疗时代,肿瘤治疗进入靶向治疗时代,刘院士率先在国内提出了个性化医学时代需要形态病理和分子病理相结合,以及靶向治疗需要靶向诊断的观点,积极推动分子病理的发展。她通过言传身教,为中国病理界培养了一大批人才。

1995年被评为全国优秀教师、北京市优秀教师,1998年获原卫生部“有突出贡献专家”称号,2003年获“首都劳动奖章”,2005年获中央保健委员会“特殊贡献奖”,2006年获北京协和医院卓越贡献奖,2007年被评为北京协和医院杰出贡献专家。2010年,获北京医学会医学成就奖,2011年获中央保健委员会 “杰出专家奖”、中华医学会病理学分会终身成就奖,2015年获中国医学科学院终身成就奖。此外,还获得了中国科协先进工作者、北京市三八红旗手标兵、北京市爱国立功标兵等多项荣誉。

注释:

[1]胡正详(1896-1968),江苏无锡人,著名病理学家,中国病理学奠基人之一。

[2]梁伯强(1899-1968),广东梅县人,著名病理学家,中国病理学奠基人之一。

[3]高师班,即高级师资训练班。新中国刚成立时,百废待兴,医学领域缺医生,更缺专门培养医生的教师。因此,国家指示在有条件的医学院中抽调毕业生到全国各大医学院进修,以充实医学院校的教师队伍,称为“高级师资训练班”。

[4]臧旭(1923-1997),河北顺平人,著名病理学家。

[5]丁濂(1927-2014),江苏如皋人,著名病理学家。

[6]白希清(1904-1997),辽宁新民人,著名病理学家,曾任中华医学会会长。

[7]刘永(1912-1986),江苏靖江人,著名病理学家,医学教育家。

[8]老伴即张卿西教授。张卿西(1926-1998),福建闽清人,放射医学与病理生理学家。

[9]张孝骞(1897-1987)湖南长沙人,我国胃肠病学创始人,内科教授,曾任北京协和医院内科学系主任。

[10]曾宪九(1914-1985)湖北武昌人,中国现代基本外科奠基人,曾任北京协和医院外科主任。

[11]王德田,北京协和医院病理科主管技师。

[12]陈敏章(1931-1999),浙江杭州人,北京协和医院内科教授,曾任原卫生部部长、中华医学会会长。

[13]张之南(1929-2014),江苏武进人,北京协和医院内科教授。

[14]《淋巴结反应性增生(30例颈、腋淋巴结活检的临床病理分析)》,刘彤华、张之南,刘尔坤,中华内科杂志,1979,18(1):34。

[15]Basil Clibbord Morson,英国St Mark's医院病理医师。

[16]《克隆氏病Ⅰ60例分析》,潘国宗、陈敏章、刘彤华、朱预等,中华内科杂志,1980,19(6)4:428。

[17]Peter.B.Cotton,英国Middlesex医院内科医师。

[18]Dame Julia Margaret Polak,英国伦敦帝国学院组织工程学兼再生医学中心教授。

整理:董琳 王晶 庞钧译 梁智勇

摄影:王鹏飞

摄像:董云飞

编辑:王璐 郭晶 李苑菁

本文内容节选自刘彤华院士5次访谈记录,文中部分照片选自《彤映华章——刘彤华教授八十华诞及北京协和医院病理科建科四十周年纪念画册》。感谢刘彤华院士家人对本次采访的大力支持。

刘彤华(1929.11.13-2018.07.08),祖籍江苏无锡,中国工程院院士,著名病理学家,北京协和医院病理科教授、博士生导师。1947-1953年就读于上海圣约翰大学医学院;1952年响应国家号召到北京协和医学院病理系高级师资训练班进修;1953-1957年任第六、七军医大学(现第三军医大学)病理系助教;1957-1969年任中国协和医学院病理学系助教、中国医学科学院实验医学研究所病理系助教及助理研究员;1969年,因病理学系随实验研究所搬往四川简阳,她留在北京协和医院克服艰难困苦创办病理科。1978-1985年任北京协和医院病理科副主任,1985-1995年任病理科主任。1999年增选为中国工程院院士。

刘彤华(1929.11.13-2018.07.08),祖籍江苏无锡,中国工程院院士,著名病理学家,北京协和医院病理科教授、博士生导师。1947-1953年就读于上海圣约翰大学医学院;1952年响应国家号召到北京协和医学院病理系高级师资训练班进修;1953-1957年任第六、七军医大学(现第三军医大学)病理系助教;1957-1969年任中国协和医学院病理学系助教、中国医学科学院实验医学研究所病理系助教及助理研究员;1969年,因病理学系随实验研究所搬往四川简阳,她留在北京协和医院克服艰难困苦创办病理科。1978-1985年任北京协和医院病理科副主任,1985-1995年任病理科主任。1999年增选为中国工程院院士。

共0条评论